第一章 欠落の輪郭

俺、海斗(カイト)には影がない。

生まれた時から、だ。真夏の正午、容赦なくアスファルトを焼く太陽の下でも、眩暈がするほど明るい手術室の無影灯の下でも、俺の足元は空白だった。まるで光が俺という存在を素通りしていくかのように、そこに在るはずの輪郭が、世界から拒絶されていた。

人々は俺を異物のように見た。子供の頃は「お化け」と囃し立てられ、石を投げられた。大人になってからは、気味悪がる視線が背中に突き刺さる。その視線から逃れるように、俺は夜の闇に紛れて生きる術を覚えた。古物商、というよりは「曰く付き」の品を専門に扱う掃除屋のような仕事だ。人が死んだ部屋に残された遺品を、次の住人が入る前に片付ける。そんな場所には、俺を奇異の目で見る人間はいない。ただ、死の気配だけが澱んでいる。

今夜の現場は、古びたアパートの一室だった。孤独死した老婆が、死後一ヶ月経って発見されたという。ドアを開けると、腐臭と黴の匂いが混じり合った甘ったるい空気が、肺にまとわりついた。床には、老婆が最期に抱きしめていたのだろう、色褪せた猫のぬいぐるみが転がっている。

その部屋に満ちる『感情』の残滓は、酷い絶望と孤独だった。誰にも看取られず、忘れ去られて死んでいく恐怖。その濃密な気配に当てられ、俺は思わずよろめいた。壁に手をついた瞬間、足元に奇妙な違和感を覚える。

視線を落とすと、そこにはあり得ないものがあった。

コンクリートの床に、ぼんやりと滲んだ黒い染み。それはまるで、おぼろげな月夜に映るような、淡く、頼りない――影だった。俺の足に、確かに繋がっている。俺は生まれて初めて、自分の影を見た。それは恐怖よりも先に、失われた半身を取り戻したかのような、歪んだ歓喜を俺に与えた。

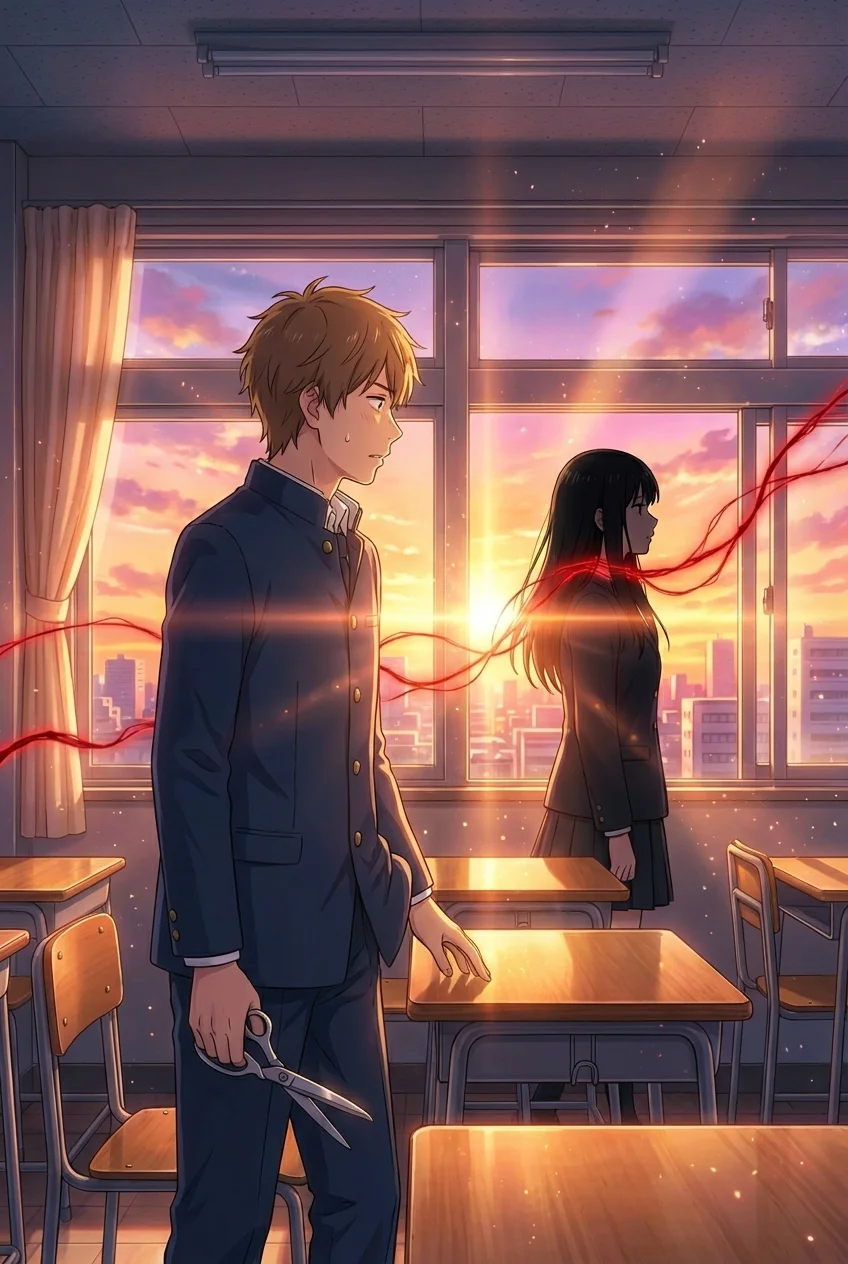

第二章 虚ろな影絵

老婆の部屋を片付けていると、埃を被った木箱の中から一枚の奇妙な切り絵が見つかった。黒い厚紙を切り抜いて作られたそれは、窓辺に立つ人物のシルエットを描いている。だが、その足元だけが不自然に切り取られ、ぽっかりと穴が空いていた。まるで、影を失った人物のように。俺はそれに強く惹きつけられ、知らず懐に仕舞い込んでいた。『虚ろな影絵』と、俺は心の中で名付けた。

数日後、次の依頼が舞い込む。若い男女が心中したという海辺のコテージだった。嫉妬と独占欲の果ての、あまりにも身勝手な死。部屋には、潮の香りと、錆びた鉄のような血の匂いが混じり合い、壁には激しく争った跡が生々しく残っていた。

ここは前の部屋よりも遥かに強い『負の感情』が渦巻いている。激しい耳鳴りが頭蓋を揺さぶり、立っているのもやっとだった。俺はふと、懐の『虚ろな影絵』を思い出した。震える手でそれを取り出し、ポケットライトの光を当てる。

すると、信じられないことが起きた。

影絵に描かれた人物のシルエットが、まるで陽炎のように僅かに揺らめいたのだ。そして、それまで俺を苛んでいた耳鳴りと悪寒が、すうっと潮が引くように和らいでいく。

安堵の息を吐いた俺は、再び足元に現れた変化に息を呑んだ。

影が、前よりも少しだけ濃くなっている。ただの染みではなく、人の形に近い輪郭を帯び始めていた。そして、その影の先端が、まるで意思を持つ生き物のように、コテージのドアの方を指して微かに蠢いている。まるで、俺をどこかへ誘うかのように。

第三章 導く影

その日を境に、俺の足元の影は明確な意志を持ち始めた。

それは、強い『負の感情』が残留する場所、つまり、人々が非業の死を遂げた場所へと俺を執拗に導くようになった。影は俺の意思とは無関係に伸び、曲がり、進むべき道を示す。俺はそれに抗うことができなかった。まるで、見えない糸で操られる人形のように、影の示すままに街を彷徨った。

踏切事故の現場。

飛び降り自殺があった高層ビルの屋上。

一家惨殺事件が起きた、静かな住宅街の一軒家。

場所を巡るたび、俺はそこに残された死者の最後の感情を追体験した。後悔、憎悪、絶望、悲哀。他人の死の記憶が濁流のように流れ込み、俺の精神は少しずつ削られていく。だが、その苦痛と引き換えに、俺の影は着実にその色を濃くし、形を明確にしていった。失われたものを取り戻していく感覚は、麻薬のように俺を蝕み、そして満たしていった。俺はもう、影のない自分を思い出すことすらできなくなりつつあった。

第四章 生誕の絶望

影が俺を導く旅は、数ヶ月に及んだ。そしてある満月の夜、影はついにその歩みを止めた。

そこは、街外れの丘に立つ、蔦に覆われた巨大な廃病院だった。俺が生まれた場所。何十年も前に閉鎖され、今では街で最も有名な心霊スポットとして知られている。正面玄関の割れたガラスから中に足を踏み入れると、消毒液の匂いの奥に、澱んだ死の気配が凝縮されているのがわかった。ここで、一体どれだけの人間が絶望の中で息絶えていったのだろうか。

影は、俺を病院の最奥へと導く。軋む廊下を進み、辿り着いたのは『分娩室』とプレートが残る部屋だった。月光が窓から差し込み、錆びついた分娩台を青白く照らしている。ここには、これまで感じたどの場所よりも濃く、深く、そして冷たい絶望が渦巻いていた。

俺は吸い寄せられるように『虚ろな影絵』を取り出し、月光にかざした。

瞬間、影絵から眩いばかりの光が迸り、部屋の壁一面に巨大な影の絵を映し出した。それは、一人の若い女が、苦痛に顔を歪めながら赤子を産もうとしている光景だった。女の口が、声にならない叫びを紡ぐ。

『ああ、この子には…この子には、影がない…! 私の絶望が、この子の光を奪ってしまった…!』

それは、俺の母親の最期の姿だった。

彼女の最も強烈な負の感情。それは、この世に生まれくる我が子に、人として当たり前の影すら与えられないという、絶望そのものだった。

俺は、生まれ落ちた瞬間に、母の絶望を、この病院に渦巻く全ての死者の負の感情を、その身に吸収してしまったのだ。俺が影を持たなかったのは、失ったからではない。最初から、負の感情を溜め込むための、空っぽの『器』として生まれてきたからだ。

第五章 器の覚醒

真実を悟った俺の足元で、異変が起きた。

これまで吸収してきた全ての『負の感情』が、一つに溶け合い始める。老婆の孤独が、恋人たちの嫉妬が、事故死した者たちの無念が、黒い奔流となって俺の足元へと流れ込んでくる。そして、母の絶望から生まれた『最も濃い影』が、その全てを飲み込み、一体化した。

俺は、生まれて初めて、自分の足元にくっきりと浮かび上がる、完全な人型の影を見た。

それは、失われたものを取り戻した歓喜ではなかった。世界の全ての重さを凝縮したかのような、無限の質量と絶対零度の冷たさが、足元から俺の全身を支配していく。

影はゆっくりと床から剥がれ、立ち上がった。

それは、俺と寸分違わぬ姿をした、純粋な闇の化身だった。影は俺を見つめている。その眼窩には何もない。ただ、全てを吸い込む虚無だけが広がっていた。俺は金縛りにあったように動けず、自分の形をした闇と、静かに対峙するしかなかった。

第六章 永遠の黄昏

影は語りかけてこない。だが、その意思は直接俺の脳に響いた。

『我々は一つ。お前は器。我々を受け入れ、この光に満ちたやかましい世界を、本来あるべき静寂な闇へと還すのだ』

抵抗は、無意味だった。

俺の姿をした影は、俺の身体にすっと溶け込むように重なった。その瞬間、俺の足元の影が爆発的に膨張を始める。それは廃病院を飲み込み、丘を覆い、街を沈めた。空を見上げていた人々は、太陽が巨大な黒い円に喰われていくのを目撃しただろう。

光が消える。

世界から、あらゆる光が失われていく。光源を失ったことで、地上全ての人間、動物、建物から影が消え失せた。そして、失われた全ての影は、光の速さで俺の足元へと集束していく。

俺の影は、もはや影ではなかった。それは地球そのものを覆い尽くす、巨大な天蓋となった。

俺は、永遠の黄昏に包まれた世界の中心で、ただ一人佇んでいた。

もう、奇異の目で見る者は誰もいない。誰もが、俺と同じように影を失ったのだから。世界の全ての悲しみと憎しみを一身に背負い、俺はもう孤独ではなかった。

俺は自分の足元に広がる、星々すら覆い隠すほどの巨大な闇を見下ろした。そして、静かに微笑んだ。それが、長年求め続けた安息だったのか、それとも、想像を絶する孤独の始まりだったのか。

その答えを知る者は、もうどこにもいなかった。