第一章 静寂の鑑定士

水島湊の日常は、静寂と埃の匂いに満ちていた。彼の営む古道具屋『時のかけら』は、大通りから一本入った路地裏にひっそりと佇み、訪れる客もまばらだった。湊自身が、それを望んでいた。彼は常に薄い革の手袋を嵌めている。夏でも、だ。それは単なるファッションではなく、世界から自身を隔てるための、柔らかい壁だった。

湊には、秘密があった。素手で物に触れると、その物が最後に「記憶」した光景や感情が、奔流のように流れ込んでくる。公園のベンチに触れれば、最後に座った老人の、陽だまりのような安堵感と微かな膝の痛みが。古本を開けば、前の持ち主が涙を落としたページの、湿ったインクの匂いと悲しみが。それは祝福ではなく、制御不能なノイズの洪水だった。だから湊は、人と、そして物と、距離を置いて生きてきた。古道具屋という仕事は、物に溢れているが故に、皮肉な天職だった。手袋越しの鑑定は、彼にとって唯一の安全な世界の味わい方だった。

その日、店のドアベルがちりん、と寂しげな音を立てた。入ってきたのは、背を丸めた小柄な老婆だった。彼女は大切そうに風呂敷包みを抱え、震える手でそれをカウンターに置いた。

「これを…見ていただけないでしょうか」

包みから現れたのは、古びた木製のオルゴールだった。年月を経て飴色になった表面には、精巧な薔薇の彫刻が施されている。一見して、職人の丁寧な仕事ぶりがうかがえた。

「査定いたしましょう」

湊はいつものように、手袋越しの指でそっとオルゴールに触れた。しかし、蓋を開けようとしても固く閉ざされている。内部の機械を確認しなければ、価値はつけられない。

「申し訳ありませんが、一度、手袋を外します」

湊が断りを入れると、老婆はこくりと頷いた。彼は息を止め、覚悟を決めて右手の手袋を外す。ひんやりとした木の感触が、素肌に直接伝わった瞬間だった。

――世界が、反転した。

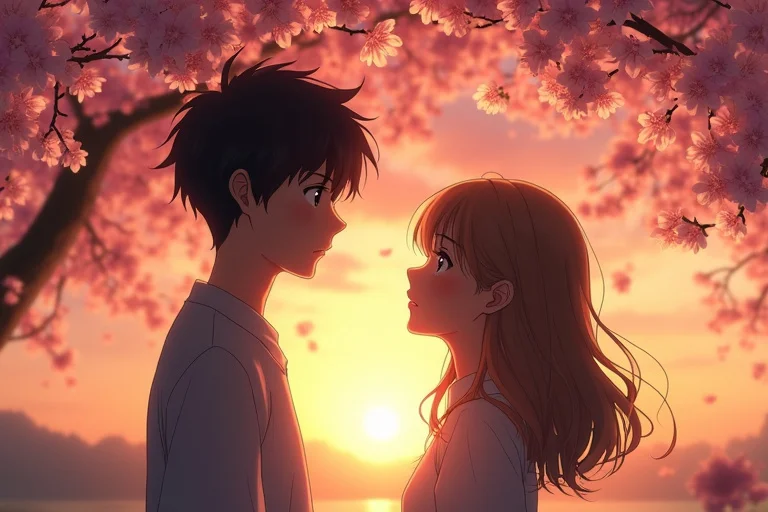

陽光が降り注ぐ、広い洋間。磨き上げられた床の上で、若い男女が楽しそうにワルツを踊っている。窓の外には満開の桜並木が見え、花びらが風に舞っていた。男の優しい眼差し。女の弾けるような笑顔。そして、部屋を満たす甘く澄んだオルゴールのメロディ。それは湊がこれまで体験したどの記憶とも違う、圧倒的な幸福感に満ちていた。温かく、眩しく、胸が締め付けられるほどの多幸感。

だが、その光景の最後に、すべてを掻き消すような甲高いノイズが混じった。耳鳴りのような、ガラスが割れるような、悲痛な叫び声のような音が、一瞬だけ脳を揺さぶった。

「…お客様?」

気づけば、湊はカウンターに手をつき、荒い息を繰り返していた。老婆が心配そうに顔を覗き込んでいる。

「すみません、少し眩暈が…。このオルゴールは、思い出の品ですか?」

「ええ…夫の、形見なんです。昔はよく二人で聴いたものですが、もう何十年も、鳴らなくなってしまって」

老婆は寂しそうに目を伏せた。

鳴らない? あの鮮明なメロディは一体何だったのか。そして、最後のノイズは。湊の心は、珍しくかき乱されていた。いつもなら、面倒な品は断るはずだった。だが、彼の口から出たのは、自分でも予期せぬ言葉だった。

「もしよろしければ、私が修理してみましょう。お代は、鳴るようになってからで結構です」

その申し出に、老婆の皺だらけの顔が、ぱっと輝いた。湊は、自分が踏み入れてはならない領域に、自ら足を踏み入れてしまったことを、まだ知らなかった。

第二章 鳴らないワルツ

老婆――藤崎千代と名乗った――が帰った後、湊は店のシャッターを下ろし、作業台のライトだけをつけた。静まり返った店内に、例のオルゴールだけがぽつんと置かれている。彼は再び手袋を外し、その冷たい木肌に触れた。

何度も、何度も、記憶を再生する。幸福なワルツの光景。窓の外の桜並木。男のジャケットの感触、女の髪から香る石鹸の匂い。五感のすべてが、過去の時間に引きずり込まれるようだった。湊は、自分がまるでその部屋にいるかのような錯覚に陥った。それは心地よくもあり、同時に他人の人生を盗み見ているような罪悪感を伴う、奇妙な感覚だった。

しかし、何度見ても、オルゴールが「鳴らない理由」は分からなかった。記憶の中では、あんなにも美しく音を奏でているのだ。彼は精密ドライバーを手に取り、オルゴールの分解を試みた。底板を外し、内部の櫛歯やシリンダーを慎重に調べる。だが、どこにも異常は見当たらない。歯は欠けておらず、ゼンマイも切れていない。物理的な故障ではない、と湊は結論づけた。

ならば、なぜ鳴らないのか。あの最後のノイズが関係しているのだろうか。湊は思考を巡らせた。もしかしたら、このオルゴールは単に壊れているのではなく、何か別の理由で音を「失った」のではないか。

数日後、湊は意を決して、千代から預かった住所を頼りに彼女の家を訪ねた。古いが手入れの行き届いた小さな家で、庭にはオルゴールの記憶で見たものと同じ、大きな桜の木が立っていた。

「まあ、わざわざすみません」

千代に招き入れられ、仏壇の置かれた居間に通される。そこには、記憶の中の男性が、穏やかに微笑む遺影が飾られていた。

「ご主人、優しいお顔をされていますね」

「口下手で、不器用な人でしたよ。でも、私の好きなものを、いつも覚えていてくれる人でした」

千代はゆっくりと、夫との思い出を語り始めた。若い頃の出会い、ささやかな喜び、共に乗り越えた苦労。その一つ一つが、あのオルゴールの音色のように、温かく響いた。しかし、彼女の話はどこか核心を避けているように感じられた。オルゴールが鳴らなくなった経緯について尋ねると、彼女は決まって「いつの間にか、ですねぇ…古くなったからでしょう」と曖昧に微笑むだけだった。

帰り際、湊は仏壇の横にある古いアルバムが目に入った。千代に許しを得て手に取ると、そこに写る若い二人の姿は、まさしく記憶の中の男女だった。桜の木の下で、幸せそうに寄り添っている。湊は、この幸福な記憶の裏に隠された、千代が語ろうとしない何かがあることを確信していた。彼は古道具屋に戻ると、もう一度オルゴールと向き合った。今度は、全体ではなく、構成する部品一つ一つに意識を集中させることにした。木箱、金属の蝶番、内部のシリンダー。それぞれの「最後の記憶」を探るために。

第三章 封印された記憶

湊は、夜の静寂の中で、オルゴールの部品に一つずつ触れていった。それは、膨大な情報の断片を繋ぎ合わせる、途方もない作業だった。いくつもの曖昧な記憶が流れ込んでは消えていく。掃除の際に触れた布の感触、陽だまりの暖かさ、そして、長い、長い、暗闇と静寂。

そして、ついに彼は一つの部品――ゼンマイを巻くための小さな真鍮の鍵――に触れた時、決定的な記憶に行き当たった。

それは、あの幸福なワルツの記憶とは似ても似つかぬ、冷たく張り詰めた空気に満ちた部屋だった。季節は冬。窓の外の桜は固い蕾のままだ。部屋の中では、若い頃の千代と夫が激しく口論していた。

「どうして信じてくれないんだ!」

「あなたの机の引き出しに入っていたわ! これは一体誰にあげるつもりなの!」

千代の手には、小さなブローチが握られている。夫が彼女を喜ばせるために、内緒で買った結婚記念日のプレゼントだった。しかし、すれ違いと誤解が、二人を激しい口論へと駆り立てていた。

「もういい!」

涙声で叫んだ千代が、怒りのあまり近くにあったオルゴールを掴み、床に叩きつけようと振り上げた。その瞬間、夫が慌てて彼女を止めようと駆け寄る。

「やめろ、千代! それは…!」

夫がオルゴールを庇うように手を伸ばした。もみ合いになった弾みで、彼の身体がぐらりと傾ぐ。そして――鈍い音と共に、夫はそばにあった棚の角に、強く側頭部を打ち付けた。

床に崩れ落ちる夫。千代の顔から血の気が引いていく。彼女の悲鳴が、部屋に響き渡った。

湊が見た「最後のノイズ」は、この時の千代の悲鳴だったのだ。

オルゴールが最後に記憶した光景は、幸福なワルツではなかった。それは、愛する者同士の誤解が生んだ、取り返しのつかない悲劇の瞬間だった。夫は幸い一命を取り留めたが、この出来事がきっかけで、直前の記憶を含む一部の記憶を失ってしまった。オルゴールは物理的には壊れていなかった。ただ、この日を境に、千代は自責の念から、二人の幸福の象徴だったオルゴールの蓋を開けることができなくなった。そして夫もまた、喧嘩の記憶と共に、オルゴールの存在そのものを忘れてしまった。

オルゴールは、壊れていたのではない。持ち主の深い悲しみと罪悪感によって、その音を「封印」されていたのだ。

湊は、全身から力が抜けていくのを感じた。これは、ただの古道具の謎解きではなかった。人の人生の、あまりにも重く、切ない秘密に触れてしまったのだ。彼は作業台の上のオルゴールを見つめた。それはもはや単なる物ではなく、一組の夫婦が失ってしまった、幸福な時間の化石のように見えた。この真実を、千代に伝えるべきなのだろうか。長年彼女を縛り付けてきた古い傷を、今さら抉り返すことになるのではないか。湊は、初めて他人の人生の重さに、心が震えるのを感じていた。

第四章 時を奏でる音

数日間、湊は何も手につかなかった。店を開けても、ただぼんやりとカウンターの向こうに座っているだけだった。オルゴールは、静かに作業台の上で彼を見つめている。それに触れるたび、千代の悲痛な叫びと、夫の混乱した眼差しが蘇る。他人の痛みにこれほど深く触れたのは初めてだった。いつもノイズとして避けてきた他人の感情が、今はっきりと意味を持ち、彼の心を揺さぶっていた。

このまま黙って、「直りませんでした」と返すこともできる。それが、これまで彼が守ってきた、自分と世界との正しい距離のはずだ。だが、あの幸福なワルツの記憶が、それを許さなかった。あの眩しいほどの光景を知ってしまった以上、この物語を悲劇のまま終わらせてはいけない。湊の中で、何かが変わり始めていた。

彼は受話器を取り、藤崎家の番号をダイヤルした。

再び訪れた湊を、千代は不思議そうな顔で迎えた。

「オルゴールのことで、大切な話があります」

居間に通された湊は、千代の正面に正座し、静かに語り始めた。自分がオルゴールに触れて見た光景を。幸福なワルツの日々を。そして、あの日、部屋で起こった悲しい行き違いの全てを。

湊の話が進むにつれて、千代の顔から表情が消え、その目からは大粒の涙がとめどなく溢れ出した。

「そう…でしたか…。あなたは、全部…」

彼女は嗚咽を漏らしながら、数十年間、誰にも言えずに胸の奥にしまい込んできた罪悪感を告白した。

「あの日、私がもっと主人を信じていれば…。私のせいで、あの人は大切な記憶を失い、この子の音も、私の時間も、全部止まってしまったんです…」

湊は何も言わず、持参したオルゴールを彼女の前に置いた。

「藤崎さん。ご主人は、あなたを責めたりはしないはずです。このオルゴールは、あなたのせいだなんて思っていません。ただ、また聴いてもらえる日を、ずっと待っていたんだと思います」

湊は、自分の素手を千代の皺だらけの手に、そっと重ねた。彼女の手の冷たさと、微かな震えが伝わってくる。

「一緒に、蓋を開けてみませんか」

千代は涙に濡れた瞳で湊を見つめ、小さく、しかしはっきりと頷いた。

二人の手が、共にオルゴールの蓋に添えられる。ぎ、と小さな音を立てて、数十年ぶりに蓋が開いた。

一瞬の静寂。

そして――澄み切った、優しいワルツのメロディが、部屋に響き渡った。

それは、湊が記憶の中で聴いたものと寸分違わぬ、温かく、光に満ちた音色だった。止まっていた時間が、再び動き出す音だった。千代は、遺影の夫に語りかけるように、ただ静かに涙を流し続けていた。その涙は、もはや罪悪感の色をしていなかった。

店に戻った湊は、自分の両手を見つめた。そして、ゆっくりと、いつも嵌めている革の手袋を外した。彼はもう、この力を恐れてはいなかった。

彼は店の奥から、父親の形見である古い万年筆を取り出した。それにそっと指で触れる。流れ込んできたのは、湊が幼い頃、父がこの万年筆で彼への手紙を書いていた、温かい記憶だった。インクの匂い、紙の上を走るペンの音、そして、言葉にはならない、深い愛情。

湊の日常は、明日からも変わらないだろう。静かな古道具屋で、客を待ち、物に触れる。だが、その風景は、もはや単調なものではなかった。一つ一つの物に宿る、誰かのささやかな物語。愛や、悲しみや、喜びの記憶。世界は、彼が思っていたよりもずっと豊かで、温かい物語に満ち溢れていた。彼は、その声なき声に耳を澄ませる、静寂の鑑定士として、もう一度、自分の人生を歩き始める。店の窓から差し込む西日が、埃の中で踊る無数のかけらを、金色に照らし出していた。