第一章 喪失の残香

柏木湊(かしわぎ みなと)の世界から、香りが消えて三年が経つ。

かつて彼は、時代の寵児ともてはやされた調香師だった。彼の鼻は神の天秤と称され、万物の香りを分解し、再構築しては、人々の心を揺さぶる芸術を生み出してきた。しかし、雨の夜の交通事故は、彼からその全てを奪い去った。ガラスの破片は神経を断ち切り、彼の世界を永遠に無臭の牢獄へと変えたのだ。

以来、湊の日常は色彩を失った絵画のようだった。コーヒーはただの苦い液体で、雨は湿った空気の塊でしかなく、愛した女性の髪も、無感動な繊維の束にすぎなかった。人々が「いい香りね」と囁き合うたび、湊は透明な壁の向こう側に取り残されたような孤独に苛まれた。彼は調香室を閉鎖し、過去の栄光だった香水瓶を全て叩き割り、香りの記憶すら脳から消し去ろうともがいていた。

その夜も、湊は無機質な自室で、ただ息をしていた。窓の外では霧雨が街灯を滲ませている。不意に、部屋の空気が微かに震えた。ありえないことだった。彼の鼻は、もう何も捉えられないはずだ。だが、それは確かに存在した。

――リラの花の瑞々しさに、微かな蜂蜜の甘露、そして夜の静寂を思わせる白檀の深み。

それは、湊が調香師として最後に手掛け、世に出すことのなかった最高傑作、『追憶のノクターン』の香りそのものだった。なぜ? 瓶は全て砕いたはずだ。幻覚か。そう思った瞬間、その香りは奔流となって湊の意識を飲み込んだ。視界が白く染まり、体が急速に軽くなっていく。それは落下とも浮上ともつかない、奇妙な感覚だった。香りの渦に全身が溶けていくような錯覚の中、湊は意識を手放した。

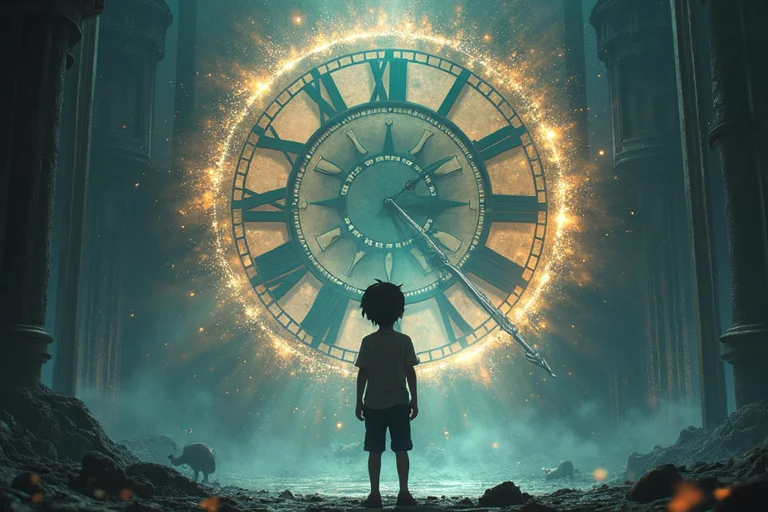

次に目を開けた時、彼は言葉を失った。

そこは、形あるもの全てが曖昧な世界だった。空は乳白色の靄に覆われ、大地は様々な色合いの煙が緩やかにたゆたう絨毯のようだ。木々のように見えるものは、その輪郭を絶えず揺らめかせ、そこから立ち上る霧は、まるで呼吸しているかのようだった。視覚情報が極端に希薄なのだ。だが、その代わりに彼の鼻腔を、いや、全身の毛穴を突き抜けていく情報があった。

香りだ。

数えきれないほどの、途方もなく複雑で、濃厚な香りの洪水。

雨上がりの土の匂い。焼きたてのパンの香ばしさ。古い本のページの乾いた香り。潮風の塩辛さ。そして、知らないはずなのに懐かしい、誰かの肌の匂い。失われたはずの嗅覚が、まるでダムが決壊したかのように、暴力的なまでの感度で蘇っていた。湊は震える手で自らの顔に触れ、そして、歓喜とも絶望ともつかない叫び声を上げた。無音の世界で、その叫びすらも、焦げたような苦い香りを伴って拡散していった。

第二章 薫香の世界(アロマティカ)

混乱が過ぎ去り、湊は恐る恐るその世界を歩き始めた。足元の煙を踏むと、ふわりとミントの清涼な香りが立ち上り、足跡の形にしばらく留まる。驚きに満ちた探索の中で、彼はこの世界の住人、「薫人(かおりびと)」と出会った。

彼らは、人の形をした香りの集合体だった。輪郭は常に揺らめき、感情によってその色や放つ香りを変える。彼らの「声」は、直接鼓膜を震わせる音ではなく、意味を持つ香りの波長として湊の脳に届いた。風鈴の音に似た響きを持つ、涼やかなシトラスの香りで、彼らは湊を歓迎した。

この世界――彼らが『アロマティカ』と呼ぶ場所では、香りが万物の根源だった。人々は朝露のように凝縮した「甘い花の香り」を飲み、スパイスの効いた「刺激的な香り」を食べる。衣服は、織りなされた「温かい木の香り」で、家は、固められた「土と鉱物の香り」でできていた。

湊は、水を得た魚のようだった。失われた才能が、ここでは神の御業にも等しかったからだ。彼は薫人たちに、香りの調合を教えた。単調だった彼らの生活に、「喜びの香り」と「悲しみの香り」を組み合わせることで生まれる「切なさの香り」や、「静寂の香り」に一滴の「緊張の香り」を垂らすことで生まれる「期待の香り」といった、複雑な感情の機微を伝えた。

元調...香師としての知識と経験は、この世界で完璧に花開いた。湊は英雄だった。人々は彼が調合した新しい香りに酔いしれ、彼の周りには常に賞賛の香りが渦巻いていた。湊は、事故前の、いや、それ以上の輝かしい日々を取り戻したのだ。無臭の現実世界で感じていた孤独と無力感は、甘美な香りの霧の向こうへと消え去っていく。彼はもう、あの絶望に満ちた世界に戻りたいとは思わなかった。このアロマティカこそが、自分のいるべき場所なのだと、心の底から信じていた。

中でも、リリアという薫人と親しくなった。彼女は雨上がりの若草のような、清らかで優しい香りを放っていた。彼女は湊の創り出す香りを誰よりも愛し、湊もまた、彼女の存在そのものである香りに安らぎを見出していた。

「ミナト、あなたの創る香りは、私たちの世界に『心』を与えてくれた」

リリアがそう語りかけてくるとき、彼女の輪郭からは、幸せに満ちた陽だまりのような香りが溢れ出すのだった。湊は満たされていた。失った全てを取り戻し、さらに新しい絆まで手に入れたのだから。

第三章 記憶の調香

アロマティカでの日々が永遠に続くかのように思われたある日、湊は長老から、この世界の中心にある『原初の香り』に触れる資格を与えられた。それは、このアロマティカが生まれた時に最初に立ち上った、最も神聖な香りだという。

リリアに導かれ、湊は世界の中心にある巨大な樹のような場所へと向かった。その樹からは、全ての香りの源流ともいえる、清浄で力強い香気が放たれている。荘厳な雰囲気に息を呑みながら、湊は震える手で、その樹皮にそっと触れた。

その瞬間、世界が砕け散った。

激しい頭痛と共に、脳内に凄まじい勢いで映像が流れ込んできた。それは、香りではなく、湊が忘れていたはずの「音」と「光」の奔流だった。

――降りしきる雨の音。対向車のヘッドライトの眩い光。鳴り響くクラクション。タイヤの軋む音。そして、フロントガラスが砕け散る、耳を聾するほどの衝撃音。

それは、三年前の事故の記憶だった。だが、ただの記憶ではなかった。嗅覚を失った瞬間の、あの神経が焼き切れるような感覚。その直後、脳内で爆発的に溢れ出した、過去に嗅いだ全ての香りの記憶。それは、失われる感覚への、脳の最後の抵抗だったのかもしれない。無数の香りが混ざり合い、渦を巻き、混沌の中から一つの秩序を、一つの「世界」を形作っていく――。

湊は悟ってしまった。

このアロマティカは異世界などではない。ここは、彼の脳内に存在する、閉ざされた世界。事故によって失われた「嗅覚」という機能が、その膨大な記憶の残骸を元に作り上げた、仮想の楽園だったのだ。

薫人たちは、彼が人生で出会ってきた香りの記憶そのものだった。父の愛用したパイプ煙草の香り、母が焼いてくれたアップルパイの香り、初恋の人がつけていた石鹸の香り…。そして、リリア。彼女の若草の香りは、幼い頃に駆け回った故郷の草原の記憶だった。

「ミナト…」

リリアが心配そうに、悲しみを帯びた露草の香りを漂わせる。湊は彼女を見た。彼女の存在は、彼の記憶の断片に過ぎない。だが、今、目の前で彼を気遣うこの感情は、紛れもなく本物のように感じられた。

長老が、重々しい古木の香りで語りかけてきた。

『お気づきになられましたか。ここは、あなたのための世界。あなたの喪失が産んだ、あなたの聖域です。あなたがここに留まることを望む限り、我々は存在し続けることができます』

その言葉は、残酷な真実を突きつけた。この世界に留まることは、湊にとって至福かもしれない。しかしそれは、現実世界での彼の意識が、二度と目覚めないことを意味していた。おそらく、植物状態のまま、緩やかに死に向かうということだろう。

薫人たちは、湊にこの世界に留まってほしいと願っていた。それは彼らの存続を意味するからだ。彼らは湊の記憶から生まれた幻影。しかし、彼らは確かに「生きて」いた。湊の世界で。

失った感覚を取り戻せる甘美な死か。二度と香りを感じられない、孤独な生か。

彼の価値観が、根底から覆された。ここは楽園ではなかった。あまりにも優しく、そして美しい、まやかしの棺桶だったのだ。

第四章 無香の息吹

湊は数日間、自らが創り出した香りの家に閉じこもった。どちらが現実で、どちらが幸福なのか。答えは出なかった。リリアが毎日、心配そうにドアの前で、ただ静かに寄り添う香りを漂わせていた。

湊は、彼女との日々を思い返した。彼女と笑い合った時間、共に新しい香りを創り出した時の喜び。それらは本当に偽物だったのだろうか。たとえ彼女が記憶の産物だとしても、湊が感じた温かい感情は、紛れもない真実だった。

彼は決意した。

ドアを開けると、リリアがそこにいた。湊は彼女に告げた。

「僕は、帰らなければならない」

リリアの輪郭が悲しみに揺らめき、雨に濡れた土のような香りが立ち込めた。

「…わかっていました。あなたは、ここで生きるべき人ではない。あなたは、たくさんの感覚を持つ世界の人だから」

彼女は幻影のはずなのに、その言葉は、誰よりも深く湊を理解していた。

湊は薫人たち全てに別れを告げた。彼らは湊の記憶であり、湊自身の一部だ。彼らをこの世界に置き去りにするのではない。彼らの記憶を、今度は自分が胸に抱いて、現実で生きていくのだ。

薫人たちは彼の決意を受け入れた。そして、彼のために「最後の香り」を調合してくれた。それは、特定の何かの香りではなかった。薫人たち全員の香りが複雑に織りなされた、タペストリーのような香り。その中には、感謝と、寂しさと、そして未来への祈りが込められていた。

湊はその香りを、全身で、魂で、深く、深く吸い込んだ。

すると、香りの世界が足元から崩れ始め、光の粒子となって霧散していく。リリアが最後に微笑み、彼女の若草の香りもまた、光の中へ溶けていった。

次に湊が感じたのは、消毒液の微かな匂い――いや、匂いではない。鼻の粘膜を刺激する、ツンとした感覚だけだった。

ゆっくりと目を開ける。白い天井。規則的な電子音。腕に繋がれた点滴。三年ぶりに見る、現実の世界だった。窓から差し込む光が眩しい。肌に触れるシーツの感触が、やけにリアルだ。

彼の鼻は、やはり何も感じなかった。完全な無の世界。しかし、絶望はなかった。代わりに、心の奥底に、あのアロマティカの風景が、薫人たちの香りが、鮮やかに焼き付いていた。頬を涙が伝う。だが、その表情は、不思議なほど晴れやかだった。

退院した湊は、小さなアトリエを借りた。彼はもう二度と、香水を創ることはないだろう。代わりに、彼は絵を描き始めた。

雨の日には、彼はキャンバスに灰色を塗りながら、心の中に広がるリリアの若草の香りを思い出す。カフェのそばを通れば、コーヒーの苦い液体を想像し、同時にアロマティカで飲んだ琥珀色の甘い香りを記憶の中から引き出す。

彼は嗅覚を失ったままだ。しかし、彼は新しい感覚を手に入れていた。記憶と五感を結びつけ、心で「香り」を感じる能力。喪失は、彼から全てを奪ったわけではなかった。それは、彼の内面に、誰にも知られることのない、豊かで美しい世界を遺してくれたのだ。

湊は今日も、窓の外の景色を眺める。風が庭の金木犀を揺らしているのが見えた。彼はその香りを知らない。だが、目を閉じれば、心の中のアロマティカから、黄金色の甘い香りが、確かに風に乗って届くのだった。