第一章 虚ろな英雄

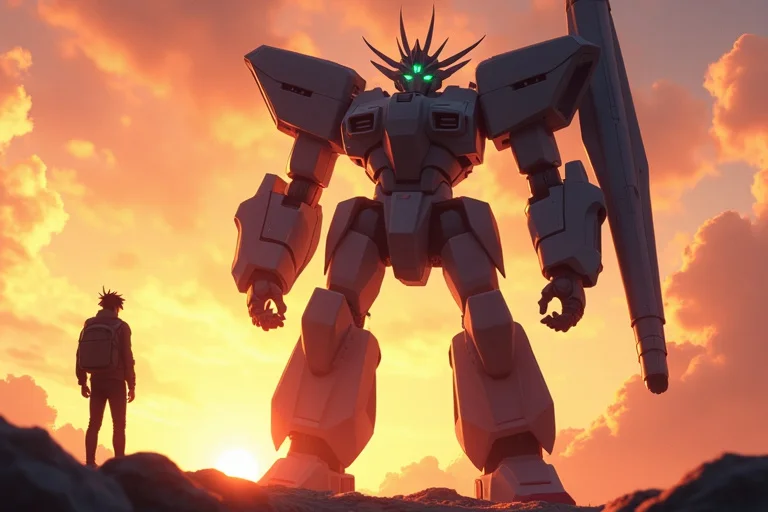

硝煙とオゾンの匂いが入り混じり、鼻腔を刺す。リヒトが操る感情駆動型機兵「クリーゲル」の掌の上で、敵の残骸が赤黒い火花を散らして崩れていった。コックピットのメインスクリーンに映し出される戦果の数値が、無機質に彼の功績を称えている。また一つ、勝利を重ねた。また一人、英雄に近づいた。

「本部へ、目標空域の鎮圧を完了。これより帰投する」

冷静さを装った声が、自分のものではないかのようにヘルメットの中で響く。通信を切ると同時に、全身から力が抜けた。勝利の昂揚感はない。あるのは、巨大な器から中身をすべて掬い出されたような、底なしの虚無感だけだった。

彼の駆るクリーゲルは、最新鋭の兵器だ。その動力源は、パイロットの精神エネルギー。とりわけ、「憎しみ」「恐怖」「悲しみ」といった負の感情を増幅し、圧倒的な破壊力に変換する。リヒトは、この「共感兵」としての適性がずば抜けていた。故郷を焼き、家族を奪った東方連合への燃えるような憎悪。それが彼の力の源泉だった。

基地に帰還し、機体を降りると、整備兵たちの称賛の声が彼を迎えた。

「リヒト少尉、見事な戦いでした!」

「まさに『嘆きの巨人』の異名は伊達じゃない!」

リヒトは曖昧に微笑んで会釈を返しながら、早足に自室へと向かう。英雄の仮面が、今はひどく重たい。シャワーを浴び、冷たい水で頭を冷やしても、心の空洞は埋まらなかった。彼はロッカーから一枚の古い写真を取り出した。笑い合う両親と、はにかむ幼い妹。かつて、この写真を見るたびに胸が張り裂けそうな悲しみに襲われ、その悲しみはすぐに灼熱の憎しみへと変わった。それが、彼を戦場へと駆り立てる燃料だった。

だが、最近は何かがおかしかった。写真を見ても、あの日の悲しみが、以前のように鮮明に蘇ってこないのだ。家族の顔が、声が、温もりが、まるで薄い靄のかかった風景のように、少しずつ輪郭を失っていく。強大な憎しみを燃やして敵を討つたびに、その憎しみの源泉であるはずの、愛しい記憶そのものが削り取られていくような、恐ろしい感覚。

俺は、何のために戦っているんだ? 復讐のため? ならば、なぜ復讐の対象である敵を屠るほどに、守りたかったはずの記憶が消えていく?

答えの出ない問いが、彼の心を蝕んでいた。リヒトは、自分がただ憎しみを消費するためだけに作られた、空っぽの人形になりつつあることを、誰にも言えずにいた。

第二章 歪な共感

訓練は過酷を極めた。それは操縦技術ではない。いかにして感情を効率よく、純度高く、兵器のエネルギーに変換するかという、精神の調律だった。教官は、ホログラムで映し出された故郷の惨状を繰り返し見せ、兵士たちの心に憎悪の火を注ぎ続けた。

「思い出せ! 貴様らの家族を無慈悲に殺した奴らの顔を! その憎しみが、我々に勝利をもたらすのだ!」

多くの同僚が、その過程で心を壊していった。憎しみに飲み込まれ、感情の制御を失い、廃人同様になる者も少なくなかった。しかしリヒトは、悲しみを憎しみに変換する類稀な才能で、常にトップの成績を維持していた。彼は、壊れる寸前のところで、心を閉ざす術を覚えてしまったのだ。

ある日の出撃で、リヒトは敵の新型機と遭遇した。機動力、火力、どれをとってもこれまでの敵とは比較にならない。激しいドッグファイトの末、リヒトは敵機の懐に潜り込むことに成功した。ビームサーベルを突き立てようとした、その刹那。

クリーゲルの共感システムが、異常なシグナルを拾った。それは敵パイロットから発せられる、強烈な感情の波だった。憎しみではない。絶望でもない。それは、純粋で、圧倒的なまでの「恐怖」。まるで、暗闇に怯える幼子のような、剥き出しの感情だった。

――死にたくない。

言葉ではない、魂の叫びがリヒトの脳内に直接響いた。一瞬、リヒトの指が止まる。その隙を突かれ、敵機は戦線を離脱していった。

自室に戻ったリヒトは、混乱していた。敵も、自分たちと同じように感情をエネルギーにしているのか? あのパイロットは、死の恐怖に怯える、ごく普通の人間だったのではないか。自分たちが教えられてきたような、血も涙もない悪魔などではなかったのではないか。

その夜、リヒトは夢を見た。燃え盛る故郷の夢だ。だが、いつもと違っていた。逃げ惑う人々の中に、見知らぬ少女がいた。その少女は、リヒトが戦場で感じ取った「恐怖」と同じ感情を瞳に宿していた。夢の中で、少女はリヒトに向かって何かを叫んでいる。しかし、その声は届かない。リヒトはただ、彼女の絶望を見つめることしかできなかった。

第三章 偽りの憎しみ

作戦名「鉄槌」が発動された。敵首都防衛ラインの要である峡谷を突破し、戦争に終止符を打つための総力戦だった。リヒトは、その先鋒を任された。彼の「嘆きの巨人」が道を切り開くことが、作戦成功の鍵だった。

峡谷に響き渡る爆音と閃光。リヒトは、残された家族の記憶を最後の燃料として、心を憎しみで満たした。もう、これで終わりにしよう。この戦いが終われば、すべてから解放される。そう信じて、引き金を引いた。

彼の前には、一機の敵エース機が立ちはだかった。先日遭遇した新型機だ。両者は互いのすべてをぶつけ合うように、死闘を繰り広げた。峡谷の岩肌が抉れ、空が灼ける。リヒトの憎しみが頂点に達した時、クリーゲルの一撃が、ついに敵機の胸部を貫いた。

やった、とリヒトが息を吐いた瞬間。

凄まじい衝撃と共に、大破した敵機から強烈な感情の奔流が流れ込んできた。それは、悲しみ、絶望、後悔、そして、ほんの少しの安堵が入り混じった、複雑な感情の洪水だった。共感システムが暴走し、リヒトの脳内に、敵パイロットの記憶が断片的に流れ込んでくる。

――燃える村。倒れた両親。幼い弟の手を引いて、必死に逃げる少女の姿。

――軍の施設。憎しみを力に変えるための、地獄のような訓練。

――初めて人を殺した日の、手の震えと嘔吐。

――そして、彼女が守りたかった、弟の笑顔。

それは、リヒト自身の記憶とあまりにも似ていた。鏡写しのような、悲劇の光景。

そして、リヒトは見てしまった。少女の村を焼いた部隊の機体に描かれた紋章を。それは、東方連合のものでも、リヒトが所属する西方同盟のものでもない。見たこともない、第三の紋章だった。

その紋章は、リヒトの記憶の片隅に引っかかっていた。そうだ、自分の故郷が襲われた日、瓦礫の中で一瞬だけ見た機体のエンブレム。あれも、同じ紋章だった。

全身から血の気が引いていく。頭の中で、バラバラだったピースが一つに繋がった。

俺たちが憎んでいた「敵」は、誰だった? 彼女が憎んでいた「敵」は、誰だった?

俺たちは、同じ被害者だった。偽りの報告と、植え付けられた憎しみによって、互いに殺し合わされていただけだったのだ。両国に兵器を売りつけ、戦争を長引かせることで利益を得る、巨大な軍産複合体。彼らの私兵部隊が、この悲劇の引き金を引いたのだ。

リヒトが今まで燃やしてきた憎しみは、すべて偽物だった。空っぽの器に、他者から注がれた、虚構の感情だった。そのために、彼は本当の、大切な記憶をすり減らしてきたのだ。

「……あ……ああ……」

声にならない嗚咽が漏れた。コックピットの中で、リヒトは子供のように泣き崩れた。英雄の仮面は砕け散り、そこには、ただ道を見失った一人の青年がいるだけだった。

第四章 希望の種

憎しみが消えた心は、静かだった。だが、それは以前のような虚無感ではなかった。深い、深い悔恨と、そして、燃えるような怒りが、新たな形で芽生えていた。その怒りは、敵兵士にではなく、この無意味な殺戮を仕組み、自分たちを駒として弄んだ、見えざる「本当の敵」に向けられていた。

リヒトのクリーゲルは、もはや憎しみをエネルギーにできない。機体の出力は、みるみるうちに低下していく。しかし、彼の心には、新しい光が灯っていた。失った家族への、色褪せることのない「愛」。これから守るべき未来への「希望」。そして、同じ痛みを抱える者たちへの「共感」。

それは憎しみほどの爆発力はない。だが、静かで、どこまでも温かく、決して尽きることのないエネルギーだった。

「まだだ……まだ、終われない」

リヒトは、残ったエネルギーのすべてを、一つの目的に注ぎ込んだ。彼は大破した敵機から射出された脱出ポッドを、そっとクリーゲルの掌で包み込むように回収した。そして、両軍が使用するすべての通信帯域に、自らの回線を強制的に接続した。

雑音と共に、彼の声が戦場に響き渡る。

「聞こえるか、西方同盟、そして東方連合のすべての兵士たちへ。俺は、西方同盟所属、リヒト少尉」

彼の声は震えていた。しかし、そこには確かな意志が宿っていた。

「我々は……騙されていた。我々が互いに向けてきた憎しみは、作られたものだ。俺たちの故郷を焼いたのは、互いの軍ではない。この戦争で利益を得る、第三者の仕業だ」

言葉だけでは、誰も信じないだろう。だからリヒトは、自らの感情を、クリーゲルの共感システムを通して、電波に乗せた。彼が知った真実。敵パイロットから流れ込んできた悲しみの記憶。偽りの憎しみによって、本当の記憶を失っていった絶望。そして今、彼の心を満たしている、痛切なまでの悔恨と、平和への渇望。

彼の剥き出しの感情は、同じように心を兵器の燃料としてきた兵士たちの魂に、直接響いた。戦場のあちこちで、引き金を引く指が止まる。モニターの向こう側にいる「敵」が、自分と同じ顔をした人間に見え始めた。

もちろん、すべての戦闘が止んだわけではない。だが、戦場の空気は確実に変わった。疑念と動揺の波が、憎悪の炎を少しずつ鎮火させていく。

リヒトは、救出した脱出ポッドを抱えたまま、戦線を離脱した。彼を追う者はいなかった。

夜が明け、破壊された峡谷に朝日が差し込む。リヒトは、機体を降り、気を失っている敵パイロット――まだ幼さの残る少女――を大地にそっと横たえた。やがて彼女は目を覚ますだろう。そして、二人で真実を語り継がなくてはならない。偽りの憎しみの連鎖を断ち切るために。

それは、果てしなく長く、困難な道になるだろう。世界を裏で操る「本当の敵」は、巨大で強力だ。しかし、リヒトの心は、もう空っぽではなかった。失った家族の記憶は、憎しみの燃料ではなく、未来を照らす道標として、彼の胸の中で鮮やかに蘇っていた。

二人の足元で、砲弾のクレーターに溜まった夜露が、朝日に照らされて小さく虹色に輝いていた。それは、この焼け野原に蒔かれた、最初の希望の種のように見えた。