第一章 不協和音のプロローグ

神崎響(かんざき ひびき)にとって、世界は音でできていた。彼は音響設計士として、コンサートホールの残響から、新生児集中治療室の静寂に至るまで、あらゆる空間の「音の形」をデザインするのを生業としていた。彼の耳は、常人にはノイズとしか認識できない空気の微かな振動さえも、意味のある情報として拾い上げる。静寂にすら色彩と手触りがあると、彼は本気で信じていた。

そんな彼には、一つの呪いがあった。

それは、誰かを本気で好きになると、その相手の声だけが、耳を劈くほどの激しいノイズに変わってしまうという、あまりにも皮肉な呪いだった。

その日、響は仕事の資料探しのために立ち寄った古書店の帰り道、ふと足を止めた。路地裏にひっそりと佇む、小さな花屋。店先に溢れる色とりどりの花々が、まるでオーケストラのように響を招き入れている気がした。ガラスのドアを押すと、カラン、と澄んだベルの音と共に、青々とした植物の匂いと、湿った土の香りが鼻腔をくすぐった。

「いらっしゃいませ」

その声を聞いた瞬間、響は息を呑んだ。カウンターの奥から現れた女性の声は、まるで春の小川のせせらぎのように、彼の鼓膜を優しく撫でた。柔らかく、温かく、それでいて凛とした芯のあるアルト。完璧な周波数のバランス。彼女がこの世界のすべての音だったなら、どんなに幸せだろうか。

女性は、響が一心に自分を見つめていることに気づき、少しはにかんだ。「何か、お探しですか?」と彼女は首を傾げる。栗色の髪がさらりと揺れ、大きな瞳が好奇心にきらめいていた。名札には『白石詩織』とある。

響は、胸の高鳴りを抑えながら、一歩、彼女に近づいた。この感情は危険だ。過去に二度、同じ過ちを犯している。恋に落ちた瞬間、愛しい人の声は無慈悲なノイズと化し、関係はいつも壊れてきた。もう二度と、あんな思いはしたくない。

だが、詩織の微笑みは、響の固い決意をいともたやすく溶かしていく。彼は、まるで引力に逆らえない惑星のように、彼女という太陽に引き寄せられていた。

「あの、このラナンキュラス…」

彼が、幾重にも重なる花びらが美しいオレンジ色の花を指さした、その時だった。

「ああ、綺麗ですよね。花言葉は…」

詩織が再び口を開いた瞬間、世界が一変した。

キィィィン、という金属的なハウリング。ザァァァッ、と荒れ狂う砂嵐のようなホワイトノイズ。ブツブツと途切れる放送電波のような不快な音。それらが混ざり合い、彼の聴覚を暴力的に蹂躙した。春の小川は、一瞬にして汚泥の濁流と化した。

ああ、まただ。

呪いが、始まった。

響は顔を蒼白にさせ、思わず耳を塞いだ。詩織が何かを言いながら、心配そうに顔を覗き込んでいる。その唇は動いているのに、彼の耳に届くのは、耐え難い不協和音だけ。彼女の美しい声は、もう二度と聞くことができない。

「…すみません、急用を思い出しました」

彼は、ほとんど悲鳴のような声でそう言うと、踵を返し、逃げるように店を飛び出した。背後で鳴り響くドアベルの澄んだ音色だけが、失われた世界の残響のように、彼の耳に虚しく響いていた。

第二章 サイレントな対話

あの日以来、響の頭の中では、詩織の最後の微笑みと、耳を裂くノイズが繰り返し再生されていた。恋を諦めるべきだ。そう理性が告げる一方で、彼の心は、あの花屋の瑞々しい空気と、彼女の陽だまりのような存在感を忘れられずにいた。

数日後、響は意を決して、再びあの花屋の前に立っていた。手には、小さなメモ帳とペンを握りしめている。彼は「耳が少し不自由で、大きな音や人の声が聞き取りにくいことがあるんです」という嘘を用意していた。声が聞こえない代わりに、彼女のすべてを目に焼き付けよう。そう決めたのだ。

詩織は、響の姿を認めると、一瞬驚いたような顔をしたが、すぐに柔らかく微笑んだ。「この間の…」と彼女が口を開くと、やはり、あのノイズが響の頭蓋を揺さぶる。しかし、今度は逃げなかった。彼は覚悟を決めて、持っていたメモ帳を開き、震える手で文字を書いた。

『先日はすみません。少し、耳の調子が悪くて。この花をください』

彼が指さしたのは、あの日と同じオレンジ色のラナンキュラスだった。詩織はメモを読み、こくりと頷くと、今度は言葉を発さず、優雅な手つきで花を数本選び、丁寧に束ね始めた。その仕草一つ一つが、まるで無音の詩のようだった。

それをきっかけに、二人の奇妙な交流が始まった。響は頻繁に店を訪れ、筆談やスマートフォンのメッセージアプリで詩織と会話を交わした。詩織は最初こそ戸惑っていたが、響の真摯な眼差しや、言葉を選びながら丁寧に文字を綴る姿に、次第に心を開いていった。彼女は本来、おしゃべりで、言葉で気持ちを伝えることを何より大切にしていたが、響との静かな対話は、彼女に新しいコミュニケーションの喜びを教えてくれた。

響は、聴覚を奪われた代わりに、他のすべての感覚を研ぎ澄ませた。詩織が新しい花を入荷した日の、店内に満ちる甘い香り。彼女が笑う時に、微かに震える肩。悲しい映画の話をした時に、彼女の瞳を濡らした透明な雫。言葉に頼らない分、彼女の感情の機微が、より鮮明に彼の心に流れ込んでくるようだった。

そして、彼はある奇妙な変化に気づき始めていた。彼女の声から発せられる「ノイズ」は、常に一定ではないのだ。詩織が心から楽しそうに笑っている時、ノイズは金属的な響きを失い、どこか高く、澄んだ音色を帯びるように感じられた。まるで、風に揺れる無数の風鈴が一斉に鳴り響くような、心地よい倍音。逆に、彼女が疲れていたり、少し悲しそうだったりする時には、ノイズは低く、くぐもった、地を這うような重い響きに変わった。

それは呪いではなかったのか? いや、そんなはずはない。だが、そのノイズの「音色」の変化は、不思議と彼女の感情の波と一致しているように思えた。響は、この現象を誰にも言えず、一人、胸の内にしまい込んでいた。言葉は聞こえなくとも、彼女の心の音は、少しずつ彼に届き始めているのかもしれない。そんな淡い期待が、彼の心に芽生え始めていた。

第三章 感情のスペクトラム

季節は初夏へと移り、二人の関係は穏やかに深まっていた。その日、響は詩織を、自分が音響設計を手掛けたばかりのプラネタリウムに誘った。満天の星々の下、言葉を交わさずとも、ただ隣にいるだけで心が満たされる時間だった。

帰り道、並んで歩きながら、詩織がスマートフォンの画面を響に見せた。

『響さんの作る「音」は、すごく優しいですね。星の声が聞こえるようでした』

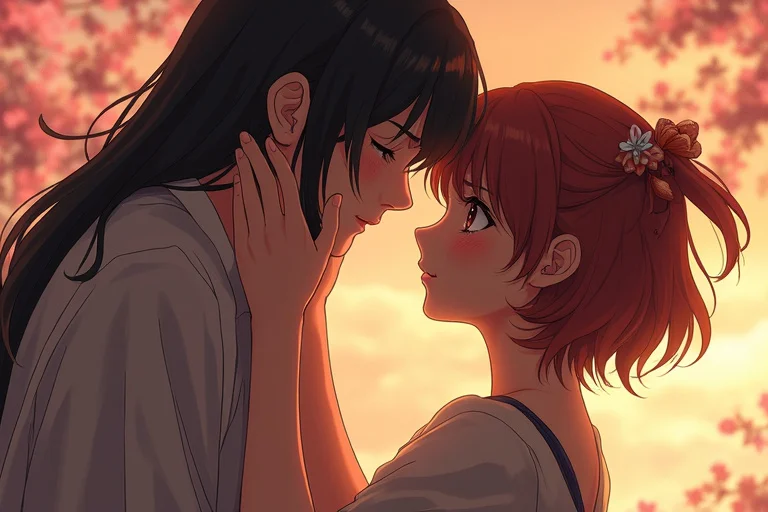

その言葉に、響の胸は温かくなった。彼は自分のすべてを受け入れてもらえているような気がした。この幸せが永遠に続けばいい。そう願った時、ふと詩織が立ち止まり、真剣な眼差しで彼を見つめた。

そして、何かを、ゆっくりと、しかしはっきりと口にした。

その瞬間、響の耳に流れ込んできたのは、これまで経験したことのないほど激しく、乱れたノイズだった。鋭い高音と、唸るような低音がぶつかり合い、彼の平衡感覚を狂わせる。それは、まるで警告音のようだった。

響には、彼女が何を言ったのか、全く分からなかった。だが、その真剣な表情から、何かとても大切なことを伝えようとしているのは明らかだった。彼は答えなければならない。しかし、なんと? 困惑と焦りで、彼の思考は停止した。

「ごめん、よく…聞こえなかった」

彼は、いつもの言い訳を口にした。しかし、その言葉が、詩織を深く傷つけたことに、彼は気づかなかった。詩織の表情がみるみるうちに曇り、その瞳には失望の色が浮かんだ。彼女は再び何かを訴えかけたが、それは響の耳には、さらに激しい不協和音となって突き刺さるだけだった。

違う、そうじゃない。俺は君を傷つけたいわけじゃないんだ。

心の中で叫んでも、声にはならない。パニックに陥った響は、最悪の選択をした。彼は、その場から逃げ出した。過去の失敗と全く同じように、大切な人から背を向けてしまったのだ。

自室に駆け込み、ドアに鍵をかける。静寂が、彼の耳鳴りを際立たせた。自己嫌悪で胸が張り裂けそうだった。何故、正直に話せなかったのか。何故、また逃げたのか。机に突っ伏し、頭を抱えていると、ふと、ポケットに入れていたスマートフォンの録音アプリが起動したままになっていることに気づいた。プラネタリウムの音響チェックのために、オンにしていたのを忘れていたのだ。

彼は、自嘲気味に再生ボタンを押した。どうせ、あの恐ろしいノイズが記録されているだけだろう。

しかし、スピーカーから流れてきた音を、彼は信じられない思いで聴いた。それは確かに、あの時の不快なノイズだった。だが、オーディオインターフェースを通して、高性能なヘッドフォンで聴くと、その音の「内側」に、何か別の構造が隠されているのが分かった。

響は、何かに憑かれたように、その音源データを仕事で使っている音響分析ソフトに取り込んだ。画面上に、音の波形が描かれる。そして、彼はそれをスペクトラムアナライザにかけた。音を周波数ごとに分解し、その強度を視覚化するツールだ。

現れた映像に、響は息を呑んだ。

画面に映し出されていたのは、ランダムなノイズの模様ではなかった。それは、無数の線が複雑に絡み合い、豊かな色彩を放つ、一枚の「絵画」のようだった。低周波の青い帯は安定した和音のルート音のように響き、中音域の緑の線は、少し不安げな短調のメロディを奏でている。そして、時折きらめく高周波の赤い光は、切ない問いかけのような装飾音符に見えた。

これは、ノイズじゃない。

音楽だ。

彼女の感情そのものが、音になった、魂の音楽だ。

言葉という表層的な記号を飛び越えて、彼女の心の奥底にある、喜びも、悲しみも、不安も、愛情も、すべてが混然一体となった交響曲。

彼は、今までこの世の誰一人として聴いたことのない、究極のパーソナルな音楽を聴いていたのだ。呪いだと思っていたものは、奇跡的な賜物だった。

響は、アナライザが描き出す楽譜を食い入るように見つめた。あの時、彼女が発した激しい不協和音。それは、混乱した感情の嵐だった。しかし、その嵐の中心には、驚くほど静かで、美しい長調のメロディが、一本の芯のように、ずっと流れ続けていた。

そのメロディが何を意味するのか、彼には分かった。

それは、紛れもない、「愛」の旋律だった。

第四章 きみの心は、うたう

響は、凍てつく冬の夜に、コートも羽織らずに部屋を飛び出した。行く先は一つしかない。詩織の花屋だ。店の明かりはもう消えていたが、二階の住居スペースの窓からは、温かい光が漏れている。

彼はドアを叩いた。しばらくして、怪訝な顔をした詩織が、ドアを少しだけ開けた。その瞳は赤く腫れている。彼女が何かを言おうとするのを、響は手で制した。そして、自分のすべてを話す覚悟を決めた。

「詩織さん。僕には、君の声が聞こえない」

響の突然の告白に、詩織は目を見開いた。彼女の唇が動き、彼の耳には、またあの不思議な音が流れ込んでくる。だが今、その音は彼にとって、恐怖の対象ではなかった。それは、戸惑いと悲しみが入り混じった、美しいアルペジオに聞こえた。

「これは、僕にだけ起きる現象なんだ。誰かを、心の底から好きになると、その人の声が、音になる。感情の、音楽になるんだ」

響は、震える声で続けた。

「今まで、ずっとそれを呪いだと思ってた。君の言葉が分からないのが怖くて、君を理解できないのが怖くて…逃げてた。でも、違ったんだ」

彼は、スマートフォンを取り出し、先ほど解析したスペクトラムの画像を見せた。色とりどりの光の帯が、複雑な模様を描いている。

「これが、さっきの君の心だ。すごく混乱してて、悲しくて、怒ってた。でも…でも、その一番奥で、ずっと、こんなに綺麗で、優しいメロディが流れてた。ずっと僕を想ってくれる、温かい音が」

詩織は、画面に映し出された不思議な模様と、必死に語りかける響の顔を、信じられないというように交互に見つめていた。彼女の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。その瞬間、響の耳に聞こえていたアルペジオの音色が、ふわりと変化した。悲しみの短調から、少しずつ、夜明けの光のような長調へと。

「あの時、わたし…」

詩織は、涙声で言葉を紡ぎながら、スマートフォンのメモ帳に文字を打ち込んだ。響がそれを覗き込む。

『あなたのことが好きです、って言ったの。でも、あなたの耳が不自由なのは嘘なんでしょう? いつも大切な話になると、聞こえないふりをする。私と向き合ってくれないんだって、悲しくなったの』

響は、その文字を読んで、深く、深く頷いた。

「ごめん。本当にごめん。僕は、言葉以上に大切なものを、君からもらっていたのに。それに気づけなかった」

響は、詩織の冷たくなった手を、そっと両手で包み込んだ。

「僕は、もう二度と、君の『声』を聞くことはできないんだと思う。でも、君の心の音なら、誰よりも近くで、聴き続けることができる。君が笑う時の喜びのファンファーレも、君が泣く時の哀しみのバラードも、全部、僕が受け止める。だから…そばにいさせてくれないか」

詩織は、もう何も言わなかった。ただ、涙を流しながら、何度も、何度も頷いた。そして、彼女は響の胸に顔をうずめた。

響の耳に、これまで聴いたどんな音楽よりも、荘厳で、優しく、美しいシンフォニーが鳴り響いた。それは、すべての不安が溶けて、純粋な愛情だけが残った音。二つの魂が、完全に共鳴した瞬間の、奇跡のハーモニーだった。

これから先、二人の間に言葉による会話はないだろう。しかし、彼らは誰よりも深く、互いを理解し合えるはずだ。響は、詩織が奏でる心の歌を聴き、詩織は、その歌を全身で受け止めてくれる響の眼差しの中に、言葉以上の愛を見つけるのだから。

窓の外では、静かに雪が降り始めていた。世界からすべての音が消えたような静寂の中、響の心の中だけで、愛しい人の心の歌が、いつまでも、いつまでも、鳴り響いていた。