第一章 影を捨てる旅立ち

カイは旅立つ日の朝、長年使い込んだ革の鞄に、最低限の食料と水、そして一枚の分厚い地図だけを詰め込んだ。寝台の脇にある小さな棚には、幼い頃にリナからもらった鳥の羽根の飾りが置かれている。陽の光を浴びて、白銀の産毛がきらりと輝いた。かつては、これがお守りだと信じて片時も離さなかった。カイはそれに一瞥をくれただけで、指一本触れずに部屋を出た。玄関の扉に手をかけた時、背後から母親の不安そうな声が飛んできた。

「本当に、行くのかい? 忘却の谷の伝説は、ただのおとぎ話だよ。それに、そこへ至る『記憶の道』は、生きて帰った者がいないと……」

「行かなきゃならないんだ」

カイは振り向かなかった。声に滲む母の愛情が、今はただ重い。振り向けば、この決意が鈍ってしまう気がした。彼が捨てたいのは、過去の影。五年前にリナを救えなかった、あの日の記憶だ。雪崩にのまれていく彼女の、助けを求める最後の声が、今も耳の奥で木霊し続けている。この記憶を消し去れるなら、他の何を失っても構わなかった。

「……さよなら」

絞り出した声は、夜明け前の冷たい空気に溶けて消えた。扉を開け、一歩を踏み出す。大切なものをすべて故郷に置いていく。これから始まるのは、何かを得るための冒険ではない。何かを、決定的に失うための旅だった。カイの背後に伸びる影が、まるで彼自身を嘲笑うかのように、長く、濃く、地面に張り付いていた。

第二章 剥がれ落ちる昨日

『記憶の道』は、カイの想像を絶する場所だった。鬱蒼と茂る森は、陽の光さえ拒絶し、粘りつくような湿気が肌にまとわりつく。地図だけが頼りの道なき道を進み始めて三日目のことだった。焚き火を見つめながら乾いたパンを齧っていたカイは、ふと、違和感に気づいた。昨日の昼、何を食べたか思い出せない。思い出そうとすればするほど、思考に濃い霧がかかり、輪郭がぼやけていく。これが、道の呪いか。最初は、些細な記憶の欠落だった。数日前の天気、子供の頃に迷子になった小道の名。それらは、なくても困らない、人生の些末な断片だ。カイはむしろ、記憶が消えていく確かな感覚に、微かな高揚さえ覚えていた。目的の場所に近づいている証拠なのだと。

しかし、旅が二週間を過ぎる頃には、失うものの質が変わり始めた。ある朝、彼は自分がなぜ料理が好きだったのかを忘れていた。スパイスの調合を考え、鍋から立ち上る湯気の匂いに胸を躍らせていた感覚が、すっぽりと抜け落ちていた。料理はただ、空腹を満たすための作業に変わっていた。

さらに一月が経つ頃、カイは森の中で美しい旋律を耳にした。風が木々の葉を揺らす音に混じって、どこからか聞こえてくる歌声。それはかつて、祭りの夜に村の仲間たちと肩を組んで歌った歌のはずだった。だが、歌詞が思い出せない。メロディーは知っているのに、そこに込められていたはずの友情や高揚感が、色褪せた絵のように感じられるだけだった。仲間たちの顔を思い出そうとしても、目鼻立ちが曖昧に霞んでいる。楽しい思い出が、ただの記録映像のように無機質に再生される。

胸にぽっかりと穴が空いていくような感覚。温かいものが、内側から少しずつ削り取られていく恐怖。それでもカイは足を止めなかった。リナの記憶さえ消せるなら、この痛みも耐えられる。いや、この痛みを乗り越えなければ、あの呪縛からは逃れられない。彼は自分にそう言い聞かせた。空っぽになることを恐れるな。空っぽにさえなれば、もう苦しむこともないのだから。

道は次第に険しくなり、木々は姿を消し、灰色の霧が立ち込める岩場へと変わっていった。視界は数メートル先もおぼつかない。カイは、自分がどこから来て、どれだけの時間を歩いたのかも、もう定かではなかった。ただ、地図に記された終着点、『忘却の谷』へ向かうという目的だけが、彼の心をかろうじて繋ぎ止めていた。

第三章 忘却の谷の灯火

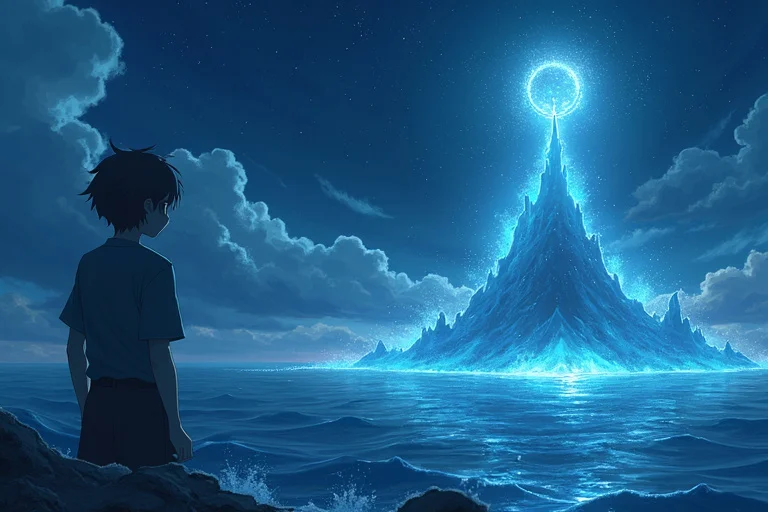

濃霧の先、足元の岩が不意に途切れた。カイは危うく足を踏み外しかけたが、かろうじて踏みとどまる。霧が風に流され、眼下に広がった光景に、彼は息をのんだ。

そこは、巨大な峡谷だった。しかし、彼が想像していたような、すべてを飲み込む漆黒の闇や、静寂に満ちた無の空間ではなかった。谷底から中空にかけて、無数の、柔らかな光の球体が、まるで蛍のように、あるいは満天の星のように、ゆっくりと浮遊していたのだ。青、緑、黄金色と、様々な色合いの光が明滅し、荘厳で、どこか懐かしい音楽のような静けさで谷を満たしていた。

ここが、忘却の谷……?

伝説とはあまりに違う光景に呆然としながら、カイは谷の縁に続く細い道をたどって下りていった。光の球体に近づくと、その一つ一つが、誰かの記憶の断片なのだと直感的に理解した。楽しげな子供たちの笑い声が聞こえる光、甘い焼き菓子の香りが漂う光、愛を囁き合う恋人たちの姿が映る光。旅人たちが『記憶の道』で失ってきた思い出が、ここで形を保ち、生き続けているのだ。忘却とは、消滅ではなかった。それは、持ち主から切り離され、この谷で永遠に漂い続けることだった。

カイは無意識に、自分の記憶を探していた。料理の喜びも、仲間との歌も、ここにあるのだろうか。だが、それよりも先に、彼の目は谷の中心でひときわ強く、そして悲しげに輝く一つの光に釘付けになった。それは、血のような赤と、純粋な白が混じり合った、見覚えのある光だった。

忘れたいと願った、あの日の記憶だ。

吸い寄せられるように、カイはその光へ手を伸ばした。指先が触れた瞬間、奔流のように、封じ込めていた光景が彼の内側へと流れ込んできた。

雪崩。轟音。リナの伸ばされた手。そして、彼女の最後の言葉。

『カイ……私のことは、いいから……』

違う。そうではなかった。カイが罪悪感に苛まれ、長い年月をかけて歪めてしまった記憶の残骸だ。本当は、こうだった。

雪に埋もれ、か細い息で、リナは微笑んでさえいたのだ。

『カイ……私の分まで、見てきて。あなたが旅して見る、綺麗な景色を……たくさん、聞かせて……約束よ』

それは、呪いなどではなかった。絶望の叫びでもなかった。未来を託す、最後の願い。希望の言葉だった。カイは、彼女の死の悲しみから逃れるために、その最も大切な約束を、自分を責めるための罪の記憶へと書き換えてしまっていたのだ。忘れたいと願っていたものは、彼女の死そのものではなく、彼女との約束から逃げようとしていた、自分自身の弱さだった。

「ああ……ああ……!」

カイはその場に崩れ落ちた。頬を伝うのは、何年もの間、流すことさえ忘れていた熱い涙だった。彼はリナの記憶を消しに来たのではない。彼女の本当の想いを、彼女が託してくれた未来を、この谷で思い出すために旅をしてきたのだ。剥がれ落ちていった数多の記憶は、このたった一つの真実にたどり着くための、道標だったのかもしれない。

第四章 空白を抱いて歩む

カイが忘却の谷から戻る道は、もはや『記憶の道』ではなかった。霧は晴れ、歩んできた道のりは、ただの岩と土の道として彼の眼前に横たわっていた。彼は多くのものを失ったままだ。故郷の家の温もりも、友と交わした言葉の数々も、そのほとんどが思い出せない。彼の内面には、埋めようのない空白が広がっている。

だが、彼の足取りは、来た時とは比べ物にならないほど軽やかだった。罪悪感という名の重たい枷は、谷底の光の中に消えた。代わりに胸にあるのは、リナとの最後の約束。彼女が託した、温かくて、少しだけ切ない灯火だ。

故郷には戻らなかった。戻るべき場所の記憶さえ、今は曖昧だったからだ。カイは、地図の描かれていない方角へと、ただ歩き始めた。

時折、ふと足を止める。目の前に広がる、名も知らぬ野花が風に揺れる光景。空を渡る鳥の鳴き声。夕暮れが空を茜色に染め上げる美しさ。彼はそれらを一つ一つ、丁寧に心に刻みつける。失われた記憶の隙間を埋めるように、新しい世界を五感で味わう。

「リナ、見てるか。今日は、空が燃えるように赤いぞ」

誰もいない荒野で、彼はそっと呟いた。返事はない。だが、胸の中の灯火が、応えるように、ふわりと温かくなった気がした。

彼はもう、過去の影から逃げる冒険者ではない。空白を抱えながら、約束を果たすために未来へと歩き続ける、巡礼者なのだ。失ったものの多さを嘆くのではなく、これから得られるであろう世界の広さに、彼は静かな希望を感じていた。その一歩一歩が、リナと共に生きる、新しい冒険の始まりだった。