俺の故郷、浮遊島シルフィードは、ゆっくりと死にかけていた。島を空に留める生命線、霊石の輝きが日に日に弱まり、雲海の下に広がる“奈落”へと、一世紀に一度の速度で沈み始めているのだ。長老たちは運命だと諦め、人々はただ静かな終焉を待っていた。

だが、俺、カイは諦めきれなかった。見習いの「風詠み」として、空の見えない道筋“風脈”を読む才能に乏しい落ちこぼれの俺だが、好奇心だけは誰にも負けなかった。禁書庫に忍び込み、埃を被った古文書の中に、伝説の地「天空の源流」の記述を見つけたのだ。そこは全ての風脈が生まれ、枯れた霊石すら蘇らせる力があるという。

「馬鹿げている!ただの御伽噺だ!」

師匠の怒声を背に、俺はオンボロの小型飛空艇“エア・ラット号”に飛び乗った。羅針盤が示すのは、古文書にあった不確かな座標だけ。それでも、俺の胸は希望で燃えていた。

しかし、未知の空域は想像を絶する荒れ野だった。牙を剥くように荒れ狂う風脈に揉まれ、エア・ラット号は木の葉のように翻弄される。雷鳴が轟き、巨大な黒雲の渦に飲み込まれた瞬間、俺の意識は途絶えた。

次に目覚めた時、俺は硬いベッドの上にいた。窓の外には、見たこともない歯車と蒸気の街が広がっている。

「あんた、空から降ってきたんだよ。機体はバラバラだけど、命があって何より」

そう言ってニカッと笑ったのは、油まみれのツナギを着た少女、リナだった。彼女はこの廃材だらけの浮遊島で、壊れた機械を修理して暮らす天才的な技師だった。

俺は事情を話した。故郷の危機、天空の源流の伝説。リナは最初、呆れた顔をしていたが、俺の目を見るうちに、その瞳に好奇心の火が灯った。

「面白そうじゃない!あたしの腕があれば、そのネズミ号、もっとすごいマシンにできるよ。その代わり、あたしも連れてって。こんな退屈な島、もううんざりなんだ」

こうして、俺たち二人の冒険が始まった。リナが改造した“新生エア・ラット号”は、帆と蒸気機関を組み合わせたハイブリッド。以前とは比べ物にならない速度で、風脈を突き進んでいく。

古文書の解読は難航したが、俺の内に眠っていた奇妙な感覚が、徐々に道を示し始めた。通常の風詠みが感知できない、微かで、古代の風脈の“声”が聞こえるのだ。

「こっちだ、リナ!もっと右へ!古い風の歌が聞こえる!」

「あんたの勘、わけわかんないけど当たるからムカつくわね!」

俺たちは、雷をその身に宿す巨大なクラゲの如き空の怪物“雷雲クラゲ”の群れをすり抜け、財宝を狙う空賊の追撃を振り切った。幾多の危機を乗り越えるたび、俺の風を読む力は研ぎ澄まされ、リナとの絆は固く結ばれていった。

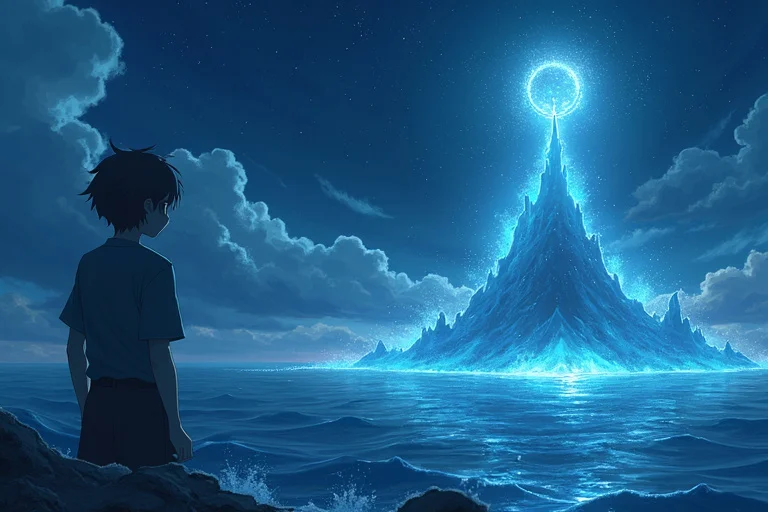

そして、ついにその場所へと辿り着く。

そこは、世界の天井だった。巨大なクリスタルがいくつも浮遊し、その中心から七色のオーラを放つ風が、無数の川となって空へと流れ出している。ここが「天空の源流」。あまりの幻想的な光景に、俺たちは言葉を失った。

だが、安堵したのも束の間、源流の風はあまりに強大で、近づくことすらできない。シルフィードへ新たな風脈を繋ぐには、この荒れ狂うエネルギーの奔流に飛び込み、流れを捻じ曲げる必要があった。無謀、いや、自殺行為だ。

「カイ、やめるの!?」

リナの悲鳴が聞こえる。だが、俺はもう迷わなかった。故郷の皆の顔が、師匠の顔が浮かぶ。

「リナ、舵を頼む!俺が風を掴む!俺はもう、ただの落ちこぼれじゃない!」

俺は艇の先端に立ち、両手を広げた。全身の神経を集中し、風の“声”を聞く。歌ではない。叫びだ。悲鳴だ。俺は目を閉じ、その叫びに応えるように、心の中で叫び返した。故郷を救いたい、と。

その瞬間、奇跡が起きた。荒れ狂う風が、まるで俺の意志を理解したかのように、その勢いを和らげたのだ。七色の風の一筋が、しなやかな龍のように俺たちの艇に寄り添い、導かれるように進路を変えた。

「いまだ、リナ!シルフィードへ!」

「任せなさい!」

新生エア・ラット号は、黄金に輝く新たな風脈を従え、故郷へと飛んだ。眼下に広がる雲海を突き抜けると、沈みかけていたシルフィードが見える。俺たちが引いてきた風脈が島の霊石に触れた瞬間、まばゆい光が迸り、島全体がゆっくりと再浮上を始めたのだ。歓声を上げる人々の姿が、涙で滲んだ。

故郷は救われた。英雄として迎えられた俺とリナだったが、源流で見た世界の広さが、俺たちの心を掴んで離さなかった。

数日後、俺たちは再びエア・ラット号に乗っていた。

「次はどこへ行くんだい、船長さん?」

リナが悪戯っぽく笑う。俺は空を見上げ、まだ誰も知らない風脈の“声”に耳を澄ませた。

「さあな。風の吹くままさ」

羅針盤はもういらない。俺たちの冒険は、まだ始まったばかりなのだから。