第一章 砕けた言葉の音色

俺、水無月響(みなづきひびき)の耳には、世界が常に壊れた音で満ちていた。人間が吐く「無意識の嘘」が、言葉の代わりに耳元で響くのだ。母の「大丈夫よ」は、薄いガラスが砕ける音。友人の「またな」は、短い電気のノイズ。その音の周波数やパターンで、嘘の悪意や大きさまで判別できてしまう。聞こうとしなくても聞こえるその不協和音は、俺の精神を静かに、しかし確実に削り取っていた。

だから俺は、人との関わりを絶ち、古びたアパートの一室で息を潜めるように生きていた。ヘッドフォンで耳を塞ぎ、ノイズキャンセリングの向こう側で、ただ時間が過ぎるのを待つ。雨の匂いがアスファルトを湿らせる、そんな夜だった。

パリン。

不意に、世界そのものが嘘をついたかのような、巨大で澄んだ破砕音が響き渡った。それは俺の鼓膜だけでなく、魂の芯までを揺さぶる音だった。ヘッドフォンを弾き飛ばし、窓に駆け寄る。

夜空に、街に、世界中のあらゆる場所に、それが浮かんでいた。

完璧に左右対称な、巨大な「逆さまの城」。尖塔が地面を指し、石畳が空を向いている。それは物理的な実体を持たない幻影のようで、街灯の光を透かしてぼんやりと輝いていた。人々は空を見上げ、スマホをかざし、その非現実的な光景に歓声を上げている。だが、俺の目には見えていた。城が出現した瞬間、街角に立つ老人の輪郭から、ふっと淡い藤色の光が抜け落ち、城に吸い込まれていくのを。

時間の停止。そして、逆行。世界の法則が歪んだ瞬間にだけ見える「時間の色」が、失われたのだ。誰にも知られず、誰にも気づかれず。俺だけが、その喪失を知っていた。

第二章 琥珀色の砂時計

翌日、大学の友人だった湊(みなと)が姿を消した。彼の部屋は、まるで最初から誰も住んでいなかったかのように、生活の痕跡が希薄になっていた。彼の両親でさえ、息子の顔を思い出そうとすると、霧がかかったように記憶が曖昧になるのだという。

カシャリ、と俺の耳元で乾いた音がした。湊の母親の「あの子は旅行にでも行ってるんでしょう」という言葉が孕んだ、自分自身を騙すための嘘の音だ。

湊の部屋に残されていたのは、机に置かれた一つの古びた砂時計だけだった。黒檀の枠に収められたガラスの中には、琥珀色の砂が満ちている。だが、その砂は一粒も動かなかった。まるで時が凍り付いているかのように。これが、湊が最後に俺に「見てほしい」とメッセージを送ってきたものだった。

砂時計を手に取った瞬間、俺の脳裏に湊との記憶が再生された。大学のカフェで、くだらない話で笑い合った日の記憶。しかし、それは俺が知る記憶とは「わずかに異なって」いた。湊が飲んでいたコーヒーが紅茶に変わり、窓の外の天気が晴れから曇りに変わっている。再生される過去は常に揺らぎ、何が真実だったのかを混乱させた。

その時だった。部屋の隅で、ふわりと陽炎のような光が揺らめいた。湊が持っていたはずの、鮮やかな瑠璃色の「時間の色」だ。それは消えかかる蝋燭の炎のように弱々しく、彼という存在がこの世界から消えかけていることを示していた。その光に、砂時計が微かに反応する。琥珀色の砂が、重力に逆らうように一粒、また一粒と、下から上へと流れ始めた。

第三章 歪みの回廊

逆さまの城は、夜ごと姿を現した。人々はそれを天体ショーのように楽しんでいたが、城が現れるたびに、確実に誰かの「時間の色」が失われていた。湊の瑠璃色、花屋の店主の若草色、アパートの隣人のセピア色。失われた色は、世界の彩度を少しずつ奪っていく。

俺は、自分の「時間の色」が他者とは異なることを知っていた。それはあらゆる色を反射するが故に、ほとんど「無色透明」に見える特殊な色。湊が残したメモにはこう書かれていた。『特別な色を持つ者だけが、城に入れる』。

満月の夜、俺は砂時計を握りしめ、城が最も濃く見える公園へと向かった。城の真下、空を向いた巨大な門を見上げる。覚悟を決め、一歩踏み出すと、冷たい水に身を沈めるような奇妙な感覚と共に、俺の身体は幻影の門を通り抜けていた。

城の内部は、静寂と歪みに満ちていた。床も壁も天井も、全てが反転した空間。重力は曖昧で、足は宙に浮いているような、地面に吸い付いているような、不思議な感覚だった。そして、耳に届く音。それは、誰かの言葉を逆再生したような、意味をなさない声の断片だった。

「……る……す……て……あい……」

だが、俺の能力はその声の奥にあるものを捉えていた。それは、失われた人々が最後に吐いた「無意識の嘘」の残響。大丈夫、忘れないよ、と恋人に告げた男の、砕けたガラスの音。明日も会えるよね、と友に言った少女の、短いノイズ。城は、嘘の残響を蒐集し、逆さまに再生し続けているのだ。

第四章 色の混ざり合う場所

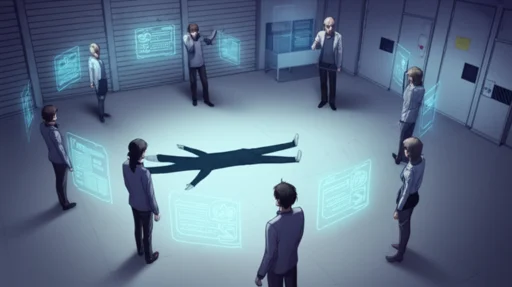

城の回廊を進むと、巨大なステンドグラスが嵌められた広間に出た。そこには、俺以外の侵入者がいた。長い黒髪を揺らし、茜色の鮮やかな光を放つ少女。彼女は、城の中心で浮遊する巨大な水晶を見上げていた。

「あなたも、入れるのね」

彼女、莉奈(りな)は静かに言った。彼女もまた、城に弟の存在を奪われたのだという。彼女の持つ茜色の「時間の色」もまた、城が求める特別な色らしかった。

俺たちが言葉を交わし、互いの時間の色がわずかに触れ合った瞬間だった。城全体が軋み、空間がぐにゃりと歪んだ。壁の模様が生き物のように蠢き、床が波打つ。俺の持っていた砂時計が激しく輝き、中の砂が滝のように上下逆さまに流れ始めた。

「城が……反応している?」莉奈が息を呑む。

「違う。俺たちの『時間の色』が混ざることに、だ」

この城は、異なる時間の色が混ざり合うことで生まれる「時間の歪み」を感知し、それを吸収するために存在しているのかもしれない。俺たちの接触が、城のシステムに干渉してしまったのだ。

第五章 逆流する真実

砂時計の光が俺たちを包み込む。目の前に、幻影が映し出された。それは、砂時計に宿る記憶か、あるいは城自身の記憶か。

無数の「時間の色」が混ざり合い、絡み合い、そこから新しい色が生まれる光景が見えた。それは、人が出会い、影響し合うことで生まれる、無限の「可能性の未来」そのものだった。しかし、色が混ざりすぎた場所では、時空が裂け、黒い亀裂――世界の法則を破壊する「歪み」――が生まれていた。

逆さまの城は、その「歪み」を未然に防ぐための巨大な安全装置だった。混ざり合う可能性を持つ「時間の色」を事前に刈り取り、未来の歪みを消去する。失われた存在とは、本来生まれるはずだった別の可能性――「未来の自分自身」の姿だったのだ。

そして、幻影は最後の真実を俺に突きつけた。俺の「無色透明」な時間の色。それは、あらゆる色を内包し、最も多くの未来と結びつき、世界最大の「歪み」を生む可能性を秘めた特異点。

俺こそが、城が最後に回収すべき「逆さまの存在」だったのだ。

『さあ、最後の歪みを差し出せ。世界は安定を取り戻す』

城の意志が、直接脳内に響いてくる。俺が吸収されれば、このシステムは完成する。世界は永遠に安定し、しかし、新たな可能性を失った、停滞した楽園となるのだ。

第六章 観測者の選択

俺は吸収される運命を拒絶した。安定した停滞など、嘘の音に満ちた静寂と同じだ。不確かで、時に傷つけ合うとしても、未来は無限の可能性に満ちているべきだ。

「響くん!」

莉奈の叫び声が聞こえる。俺は彼女に微笑みかけると、胸に手を当て、自らの時間の色を解き放つことに意識を集中した。嘘の音を聞き続けた俺の魂の色。それは、無数の悲しみや偽りを映し込み、それでもなお透明であろうとした、矛盾の色。

「世界は、歪んでいていい」

俺の身体から、眩いばかりの光が溢れ出した。無色透明の光は、城の内部を満たし、茜色や、失われたはずの瑠璃色、若草色、あらゆる色の残滓と混ざり合っていく。それは、世界の法則を書き換えるための、最後の「嘘」だったのかもしれない。

城が悲鳴を上げた。秩序の番人である城は、この混沌を受け入れられなかった。巨大な水晶に亀裂が走り、逆さまの城全体が光の粒子となって崩壊していく。

俺の意識は薄れていく。身体が透き通っていくのが分かった。だが、後悔はなかった。

城は消滅し、失われた存在が戻ることはなかった。しかし、世界は取り戻したのだ。多様な未来へ分岐する、不安定だが自由な時間を。

俺は、もはや肉体を持たない「観測者」として世界に残った。人々は時折、空に一瞬だけきらめく、見たこともない色の光を見るようになった。それは、失われた者たちの時間の色であり、これから生まれる未来の可能性の色だった。人々は、その光を見るたびに、言葉にならない喪失と、それでも続いていく時間への希望を感じるようになった。

風になった俺は、莉奈の髪をそっと撫でる。彼女は空を見上げ、ふと涙を流しながらも、優しく微笑んだ。

彼女の「もう大丈夫」という言葉は、初めて、何の音も立てずに、ただ温かく世界に溶けていった。