第一章 灰色の吐息と影の残響

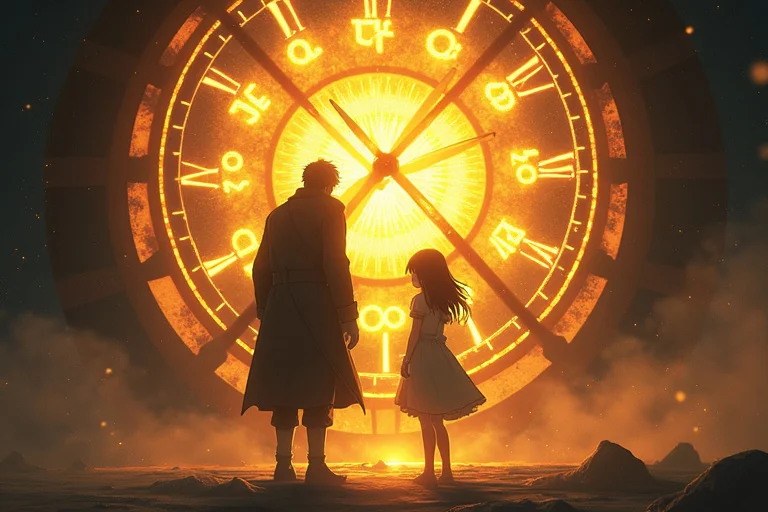

カイの背後には、いつも過去がいた。それは物理的な影として彼の足元にまとわりつき、彼自身の輪郭を曖昧にしていた。人々が吐き出す言葉が、鈍い灰色の結晶となってアスファルトに落ち、カラン、と乾いた音を立てて砕ける街。この世界では、感情の希薄化が空気のように蔓延していた。希望や愛情といった高次の感情を持つ言葉は、遥か昔に空へと昇り、二度と戻ってはこない。

「カイ、見て!お花」

彼の背後で、幼い少女の影が囁いた。影はカイの意思とは無関係に、道端に咲く一輪の痩せた花を指差す。それは、彼が十年前に失った妹、リナの姿だった。影が楽しそうに笑うたび、カイの指先が陽光にかざしたガラスのように透けていく。存在が、少しずつ削り取られていく感覚。彼は誰とも深く関わることを避け、影の囁きだけを聴きながら生きていた。

街角のカフェテリアから、男女の会話が聞こえてくる。

「好きだ」

その言葉は、濁った水晶のような結晶となってテーブルに転がった。重く、空へ昇る気配さえない。女はそれを無感動に指で弾き、男は虚ろな目で宙を見つめていた。愛という概念が、形骸化して久しい。

カイはコートの襟を立て、足早にその場を離れた。背後のリナの影が、楽しそうにスキップを踏む。その軽やかな動きとは裏腹に、カイの肩には世界のすべての悲しみを凝縮したような重さがのしかかっていた。影が強くなるほど、現在の自分が薄れていく。このままでは、いつか自分は影に飲み込まれ、完全に消えてしまうだろう。

第二章 沈黙の結晶学者

影の侵食が日に日に強まるのを感じ、カイは街外れの塔に住むという結晶学者、エラを訪ねることにした。埃っぽい螺旋階段を上りきると、そこは色褪せた結晶で埋め尽くされた工房だった。窓から差し込む光が、棚に並べられた無数の結晶を鈍く照らし、壁には古い羊皮紙がびっしりと貼られている。

「君が、カイか」

エラは、レンズの大きな眼鏡の奥から鋭い瞳でカイを見つめた。彼女の声は、この灰色の世界には珍しく、微かな熱を帯びた琥珀色の結晶となって、ゆっくりと床に落ちた。

「私の影を……どうにかしたい」

カイの言葉は、ひび割れたガラスのような結晶となってエラの手元に転がった。彼女はそれを拾い上げ、指先でその冷たさを確かめるように撫でた。

「君のそれは、ただの過去の記憶じゃない。もっと……根深いものだ」

エラの視線は、カイの背後、楽しそうに工房の結晶を眺めるリナの影に向けられていた。

「この世界の感情が失われ始めた時期と、君のような『影憑き』が現れ始めた時期は、奇妙に一致する。空に昇った言葉の結晶が戻らないことと、君の影は繋がっているのかもしれない」

彼女は古文書の一枚を指差した。そこには、インクの滲んだ文字で『無言の書簡(サイレント・スクロール)』と記されている。

「伝説の書物よ。文字なき書物でありながら、触れた者の最も深い過去を呼び覚まし、言葉の結晶として具現化させるという。そして……過去の影を、完全に実体化させる力を持つ、と」

第三章 無言の書簡

二人は市の最も古い建造物である『忘れられた図書館』の禁書庫へと足を踏み入れた。黴と古い紙の匂いが鼻をつく。幾重にもかけられた封印を解き、奥へ進むと、台座の上に一冊の書物が静かに置かれていた。表紙には何の装飾もなく、ただ滑らかな黒曜石のように磨かれているだけ。それが『無言の書簡』だった。

カイは、ごくりと息を飲んだ。覚悟を決め、震える指先でそっと書物に触れる。

その瞬間、世界が反転した。

凄まじい力で、背後の影が彼から引き剥がされる。リナの影が、これまでになく鮮明な輪郭を持って目の前に立った。だが、それだけではなかった。リナの後ろから、次々と見知らぬ人々の影が溢れ出してくる。泣き叫ぶ母親、絶望に膝をつく兵士、愛する者を失った老人――。無数の影が禁書庫を満たし、声なき慟哭が空間を震わせた。

同時に、カイの手の中の書簡から、夥しい数の言葉の結晶が生まれ、光の渦となって舞い上がった。

『悲しい』『苦しい』『許さない』『会いたい』

それは、カイ自身が忘れていた、あるいは知らなかったはずの、純粋な負の感情の奔流だった。結晶は黒や深い藍色に輝き、重く、冷たい空気を纏っていた。

第四章 空に捨てられた心

「……そういうことだったのか」

目の前の光景に呆然とするカイの隣で、エラが震える声で呟いた。彼女は、舞い散る黒い結晶の一つを手に取り、持参した古文書と見比べていた。その顔は蒼白だった。

「カイ、私たちは……とんでもない勘違いをしていた」

彼女が語り始めた真実は、世界の根幹を揺るがすものだった。

「空へ昇った『愛』や『希望』は、偽りだったんだ。数百年前、この世界は大きな災厄と戦争に見舞われた。人々は耐え難い苦痛と悲劇から逃れるために、ある禁忌の術を使ったのよ」

エラは、古文書の一節を指差す。

「彼らは、自分たちの心から『悲しみ』や『苦しみ』『後悔』といった負の感情を切り離し、それらを『愛』や『希望』という美しい言葉の結晶に偽装して、空へ『追放』した。二度と自分たちが苦しまなくて済むように。……空から結晶が戻ってこないんじゃない。人々が、戻ってこないように捨てたんだ」

世界から感情が失われたのは、高次の感情が枯渇したからではなかった。人々が自らの手で、感情の半分を切り捨てた結果だったのだ。

「じゃあ、この影は……」

「世界が捨てた、膨大な過去の記憶の断片。その最後の『宿主』が君なんだ。カイ、君の影は君個人の過去じゃない。この世界が忘れることを選んだ、すべての痛みの記憶そのものなんだよ」

影が強まっていたのは、地上から感情が完全に消え去ろうとする中で、切り離された記憶たちが、空にいる本体へと還ろうともがいていたからだった。世界が過去の過ちを認め、再びその痛みを受け入れるための、最後の鍵。それが、カイの背負う影の正体だった。

第五章 影との対話

真実の重みに、カイは膝から崩れ落ちそうになった。自分を苛んできた呪いは、世界が見捨てた悲しみの集合体だったのか。リナを失った自分の悲しみも、その巨大な記憶の海の一滴に過ぎなかった。

見れば、完全に実体化したリナの影が、悲しげな瞳で彼を見つめている。その後ろには、無数の影たちが静かに佇んでいた。彼らは敵意も、悪意も向けてはこない。ただ、思い出してほしいと、受け入れてほしいと、そう訴えかけているようだった。

「僕が……受け入れればいいのか。この、すべての痛みを」

カイは立ち上がり、再び『無言の書簡』を手に取った。エラが心配そうに彼の名前を呼ぶが、彼は静かに首を振った。もう、逃げることはできない。

彼は目を閉じ、意識を影へと沈めていく。そこは、声なき叫びと涙が渦巻く、記憶の海だった。彼は妹を失った日の、胸が張り裂けるような痛みを思い出す。そして、名も知らぬ兵士の絶望を、我が子を亡くした母親の悲嘆を、まるで自分のことのように受け入れていく。影はもはや彼を蝕む呪いではない。彼の一部であり、世界が忘れてはならなかった大切な記憶そのものだった。

カイは、両腕を広げた。

「おいで。もう、独りにはさせない」

無数の影たちが、光の粒子となって彼の中へと溶け込んでいく。リナの影が最後に優しく微笑み、カイの胸に飛び込んだ。その瞬間、カイの身体が内側から眩い光を放ち始めた。彼の輪郭が、ゆっくりと透けていく。肉体が、新たな法則へと再構築されていくのが分かった。

第六章 言葉が生まれる場所

カイが影と完全に一体化した瞬間、世界の空を覆っていた分厚い灰色の雲が、内側から光を放って割れた。そして――数百年ぶりに、空から言葉の結晶が降り注いできた。

それは、かつて人々が捨てた『愛』や『希望』の形をしていた。だが、その輝きは以前のものとは違った。結晶の中心には、深い藍色の『悲しみ』が、燃えるような緋色の『怒り』が、そして静かな銀色の『後悔』が、美しい核として宿っていた。喜びも悲しみも、すべてが分かちがたく結びついた、本物の感情の雨だった。

地上では、人々が呆然と空を見上げていた。結晶の一つが、老人の皺だらけの手に触れる。その瞬間、老人の瞳から大粒の涙が溢れ出した。彼は、何十年も前に亡くした妻を思い出し、その温もりと、失った悲しみの両方を同時に感じていた。街のあちこちで、泣き声と、そして笑い声が上がり始める。人々は、忘れかけていた豊かな感情の奔流に身を委ね、互いに抱きしめ合った。世界が、再び色を取り戻していく。

エラは、光の雨が降り注ぐ図書館の入り口に立ち、空を見上げていた。カイの姿はどこにもない。だが、彼がこの世界のどこかにいることを、彼女は確信していた。

「カイ……ありがとう」

彼女がそっと呟いた感謝の言葉は、これまでに見たこともないほど複雑で、美しい七色の光を放つ結晶となった。それは重力に引かれることなく、ふわりと彼女の手のひらに舞い降り、温かな光を放ち続けた。

カイは、肉体を失い、言葉が感情を正しく運ぶための、新たな世界の法則そのものになったのだ。

人々が過去の痛みを受け入れ、それでも未来へ向かって言葉を紡ぐ限り、彼の存在は永遠にこの世界を見守り続けるだろう。空から降り注ぐ光の雨は、まるで世界という揺りかごを優しく包む、鎮魂歌のように響いていた。