第一章 色彩のない心臓

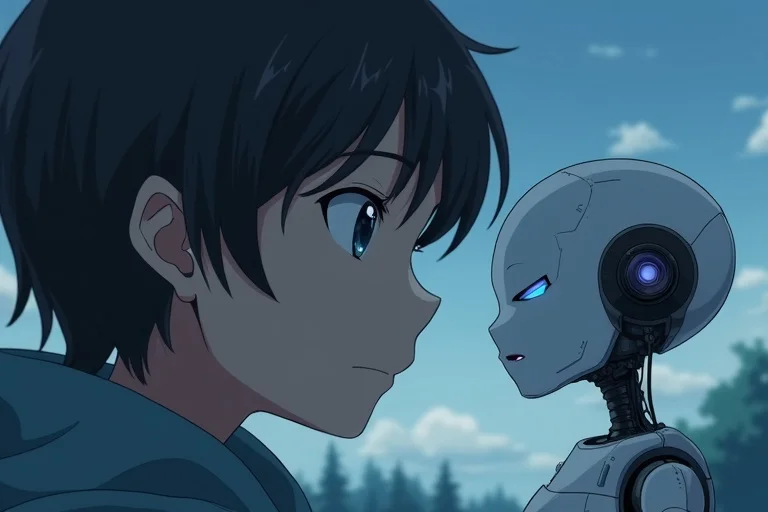

僕、カイの身体は、他者との絆を紡いで編まれた織物のようなものだ。最初の僕は、ただ揺らめく陽炎だった。世界に触れることも、誰かに触れられることもない、孤独な透明。けれど、リナが僕を見つけてくれた。彼女が差し伸べた手に、僕がおずおずと「存在しないはずの手」を重ねた瞬間、僕の指先に確かな骨が生まれ、血が通い始めた。

以来、僕は多くの人々と出会い、絆を結んできた。友人たちと笑い合うたびに筋肉がつき、肩を叩かれれば皮膚が張り、今ではほとんどの人間と変わらない身体を手に入れた。地面を踏みしめる足裏の感触、温かいスープが喉を滑り落ちる熱、風が髪を撫でるくすぐったさ。そのすべてが、僕がこの世界に「存在する」証だった。

ただ一箇所、胸の中心、心臓があるべき場所だけが、ぽっかりと空虚なままだった。服の上からでは分からないが、そこだけは相変わらず世界が透けて見える。冷たい風が通り抜けていく、埋まらない空白。

僕たちの生きるこの都市は、「共感の潮流(Empathy Current)」という見えない力で成り立っている。人々が深く結びつくことで生まれるエネルギーが、街灯を灯し、通信網を支え、畑の作物を育む。だから誰もが、無意識に他者との繋がりを求め、孤立を恐れていた。

しかし最近、その潮流が明らかに弱まっていた。街灯は頼りなく明滅し、夜の闇は以前よりずっと濃くなった。公共端末の画面にはノイズが走り、人々は苛立ちを隠せない。誰もが不安げに互いの顔色を窺い、SNSの「共感スコア」を必死に更新している。薄っぺらな「いいね」を交換し、表層的な繋がりを量産することで、都市の生命線を保とうと足掻いているのだ。

僕もまた、焦っていた。これだけ多くの友人がいるのに、なぜ僕の『核』は生まれないのか。まだ絆が足りないのだろうか。リナは、僕の胸の空洞に気づいている唯一の人間だ。「カイは、そのままで十分だよ」。彼女はそう言って、僕の手の甲にある共鳴石をそっと撫でる。僕たちの石は、いつも淡い琥珀色に輝き、心地よい微振動を伝えてくる。それは僕たちの絆の深さの証であり、僕にとって何よりの慰めだった。だが、その温もりさえも、胸の虚無を埋めることはできなかった。

第二章 飽和する潮流

都市の機能不全は、日増しに深刻になっていた。政府が主催する「全国一斉共感イベント」が広場で開催されたが、巨大スクリーンに映し出される無数の笑顔とは裏腹に、潮流は回復の兆しを見せない。むしろ、強制された繋がりの空々しさが、人々の心の距離をさらに引き離しているようだった。

「もっと、もっと多くの人と繋がらなければ」。僕は強迫観念に駆られていた。胸の空白は、僕の存在そのものの不完全さの象徴に思えた。リナの優しさに甘えているだけではダメなのだ。僕は積極的に新しいコミュニティに顔を出し、笑顔を振りまき、言葉を交わした。友人の数は増え、僕の身体の輪郭はさらにくっきりと、人間らしくなっていった。

だが、奇妙なことに、交友関係を広げれば広げるほど、胸の中心を吹き抜ける風は冷たさを増していく。まるで、たくさんの糸を手にしたものの、そのどれもが肝心な場所に結ばれていないような、もどかしい感覚だった。

ある晩、リナが僕のアパートを訪ねてきた。彼女は少し興奮した面持ちで、羊皮紙に描かれた一枚の地図を広げた。そこには、都市の外、共感の潮流が届かないとされる「未知領域」の地形が、繊細な線で描かれていた。

「私、ここへ行きたいんだ」。リナの声は夢見るように響いた。「誰も見たことのない景色を、この手で描き起こしたい。それが私の夢なの」。

その言葉は、僕の耳には死の宣告のように聞こえた。リナがいなくなる? 僕という存在の礎である彼女との絆が、この街から消える?

ぞっとするような冷気が、足元から這い上がってきた。もし彼女との絆が断たれたら、僕のこの手は、この足は、またあの陽炎のような透明な像へと戻ってしまうのではないか。その恐怖が、僕の思考を支配した。

「だめだ」。僕は思わず、彼女の地図を掴んでいた。「行かないでくれ、リナ」。

僕の必死の形相に、リナの瞳が悲しげに揺れた。彼女は僕の存在を誰よりも理解し、そして心配してくれていた。だからこそ、僕の言葉が、彼女の夢を縛り付ける呪いになることも分かっていたのだろう。

第三章 共鳴石の真実

ついに、その日は来た。都市全域を襲う、完全なブラックアウト。共感の潮流が、ついに臨界点を下回ったのだ。街灯が最後の瞬きを終えると、街は原始の闇に飲み込まれた。人々の悲鳴と怒号が、闇の中で反響する。それは、繋がりを失った魂の叫びだった。

僕はリナを探して、混乱の中を走った。人々が互いにぶつかり、罵り合う。かつて共感で結ばれていたはずの隣人が、今は恐怖と不信に満ちた敵意を剥き出しにしていた。

広場の中央で、リナはうずくまっていた。彼女の描いた地図が、心ない誰かに踏みつけられ、泥に汚れている。

「リナ!」

僕の声に顔を上げた彼女の瞳には、絶望の色が浮かんでいた。「もう、何もかも終わりなのかな……」

「そんなことない!」僕は彼女の肩を掴んだ。「君がいなくならなければ、きっと元に戻る! だから、どこにも行かないでくれ!」

「カイ……どうして分かってくれないの!」

感情が激しくぶつかり合ったその時、僕たちのポケットで熱を帯びていた共鳴石が、眩い光を放って同時に滑り落ちた。カラン、と乾いた音を立てて石畳に転がった二つの石に、僕たちは吸い寄せられるように同時に手を伸ばした。

指先が触れた瞬間、奇跡が起こった。

二つの石の表面から、柔らかな光が立ち上り、僕たちの目の前に立体的な光景を映し出した。それは、遠い昔の記憶。まだ僕の身体のほとんどが透明で、公園のベンチで世界をただ眺めているだけだった日。そこに、一人の少女、リナがやってきた。「あなた、見えるよ」。彼女はそう言って、僕の「存在しないはずの手」を、その小さな両手でそっと包み込んでくれた。

その記憶から流れ込んできたのは、言葉にならないほどの温かさだった。純粋な好奇心と、ただそこにいることを受け入れてくれる優しさ。それこそが、僕という存在の始まりだった。

涙が溢れた。僕は、いつの間にか、この温かさを忘れていた。絆を「得る」ことに執着し、絆を「失う」ことを恐れるあまり、リナが与えてくれた最初の奇跡の意味を見失っていたのだ。僕は彼女の存在に依存し、彼女の夢という名の翼を、僕自身の不安で縛り付けていた。

第四章 手放す勇気、生まれる心

「ごめん……リナ」。嗚咽に混じって、かろうじて言葉を紡いだ。「僕、間違っていた」。

顔を上げると、リナも泣いていた。僕たちは、互いの過ちを、そして互いの真心を、その光の記憶の中で理解していた。

「行っていいよ、リナ」。僕は、今度こそ心の底から言った。震える声だったかもしれない。でも、そこには一片の偽りもなかった。「君の夢を、追いかけて。君が描く地図を、僕はここで待ってるから」。

僕は微笑もうとした。たぶん、ひどく不格好な笑顔だっただろう。

リナは、何度も頷きながら涙を拭った。「ありがとう、カイ」。その声は、感謝と、そして新しい決意に満ちていた。

彼女がそう言った、まさにその瞬間だった。

僕の胸の中心、長年ぽっかりと空いていた虚無に、柔らかな光が灯った。それはまるで、夜明けの最初の光。光は温かい脈動を始め、みるみるうちに確かな形を成していく。トクン、トクン、と力強い鼓動が、僕の全身に響き渡った。僕の身体の『核』、失われていた心臓が、今、生まれたのだ。

その鼓動と共鳴するように、僕たちの足元から、純粋で強大な共感の潮流が渦を巻いて広がっていく。それは、誰かを所有しようとする執着のエネルギーではない。大切な人の幸せを願い、その旅立ちを祝福する、「別れ」という名の最も深い共感だった。

明滅していた街灯が、一つ、また一つと、力強い光を取り戻していく。通信端末からはノイズが消え、澄んだ情報音声が流れ始める。闇に沈んでいた都市に、生命の光が戻ってきたのだ。

人々は、何が起こったのか分からず空を見上げていた。彼らはやがて気づくだろう。潮流の枯渇は、共感が失われたからではなかった。偽りの繋がりが氾濫し、システムが飽和していただけなのだ。そして、本当の繋がりとは、時に手放す勇気の中にこそ宿るということを。

リナは、夜明けの光が差し始めた空の下、希望に満ちた顔で僕に手を振った。僕は、完全に実体化したこの身体で、しっかりと大地を踏みしめ、彼女を見送った。

寂しくないと言えば嘘になる。けれど、僕の胸で鳴り響くこの心臓は、彼女との絆が決して消えないことの証だった。距離が僕たちを隔てても、僕たちは繋がっている。真の友情は、互いの世界を尊重し、その未来を信じることで、より強く、深く、完成するのだから。

新しい朝を迎えた都市の中で、僕は一人、静かに空を見上げていた。心は、かつてないほど満たされていた。