第一章 名前のない墓標

「エル、か」

乾いた声だった。

ベッドに横たわる男の瞳には、薄い灰色の膜がかかっている。

「違うわ、師匠」

私は震える手で、彼の痩せこけた頬に触れる。

冷たい。まるで冬の朝の窓ガラスみたいに。

「私はエララ。あなたの弟子」

「エララ……」

彼はその言葉を咀嚼するように呟き、そして首を横に振った。

「知らんな。私の弟子は、もっと……」

言葉が途切れる。

続きを探すように宙を彷徨っていた視線が、ふっと力を失う。

「……誰の話をしていたのだったか」

胸の奥が、焼け付くように痛んだ。

これが『魔力蝕(マナ・イーター)』の末路。

魔法を行使する代償として、術者は記憶を捧げる。

些細な日常から始まり、やがて愛する人の顔、自分の名前、最後には呼吸の仕方さえ忘れて、肉体は泥へと還る。

師匠であるカイルは、この国一番の魔導師だった。

そして、一番の浪費家でもあった。

国を守るため、ドラゴンを追い払うため、疫病を焼き払うため。

彼は惜しげもなく、自分の中にある「私」という記憶を燃やし続けた。

「今日は天気がいいな」

窓の外は土砂降りだ。

雨音が屋根を叩く音が、部屋中に響いているのに。

カイルの認識能力は、もう限界を超えている。

「ええ、とてもいい天気」

私は嘘をつく。

喉の奥で、鉄の味がした。

机の上には、銀色の盆。

そこには一粒の、青白く光る結晶が置かれている。

『記憶の種』。

他人の記憶を移植すれば、一時的に進行を止められる。

だが、適合する記憶なんて滅多にない。

拒絶反応が出れば、その瞬間に彼の精神は砕け散る。

「……エララ」

不意に、彼が私を呼んだ。

焦点の合わない瞳が、奇跡的に私を捉える。

「逃げろ」

「え?」

「私はもうすぐ、化け物になる。私が私でなくなる前に……ここを去れ」

彼の指先が、シーツを握りしめる。

骨が浮き出るほど強く。

「君だけは……忘れたくないんだ」

その言葉が、私の背中を押した。

決めた。

私は椅子から立ち上がり、ドアの鍵を閉める。

そして、銀の盆を床に落とした。

ガシャン、という派手な音。

「何をしている」

「治療よ、カイル」

私はローブの紐を解き、胸元から一本の短剣を取り出す。

刃には、複雑な魔術刻印が施されている。

「適合する記憶がないなら、作ればいい」

「よせ……まさか」

「私の記憶なら、拒絶反応は起きない。私たちは十年間、ずっと一緒にいたんだから」

「駄目だ! それは禁術だ!」

カイルが半身を起こそうとして、激しく咳き込む。

私は彼に歩み寄り、その肩を優しく押し戻した。

「動かないで」

短剣の切っ先を、私のこめかみに当てる。

「君が……君でなくなってしまうぞ!」

「構わない」

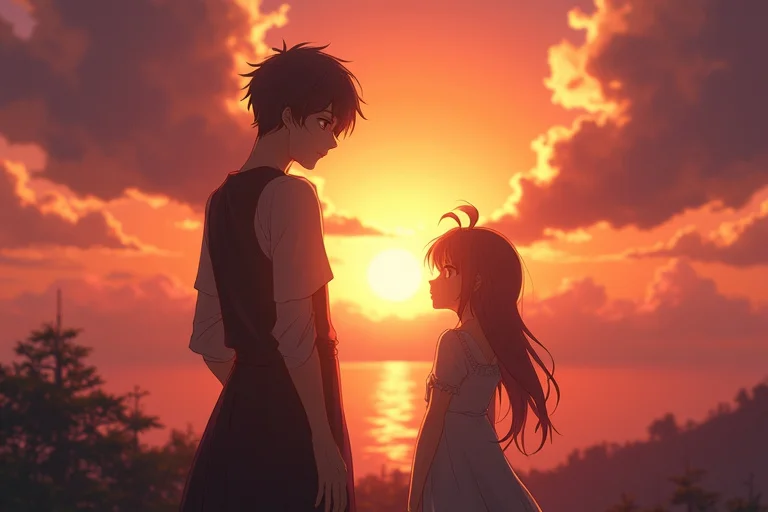

私は微笑んだ。

涙がこぼれないように、必死に口角を上げて。

「あなたが生きている世界なら、私が私でなくても、きっと美しいわ」

第二章 銀色の糸

視界が明滅する。

魔術を行使するたび、脳内にある図書館の本棚から、本が抜き取られていく感覚。

『抽出(エクストラクト)』。

まずは、昨日の夕食の味。

パンの硬さ、スープの塩気。

それらが銀色の糸となって、こめかみから引きずり出される。

(これは、いらない)

カイルの胸の上に、光の糸を垂らす。

糸は皮膚に吸い込まれ、彼の顔色がほんのりと赤みを帯びた。

足りない。

こんな些細な記憶じゃ、彼の深い亀裂は埋まらない。

もっと。

もっと重いものを。

「やめろ……エララ……」

カイルのうわ言を聞き流し、私は深く潜る。

五年前。

私が初めて魔法を成功させた日。

カイルは私の頭を撫でて、「よくやった」と言ってくれた。

あの大きく、温かい手の感触。

インクと古い羊皮紙の匂い。

(ごめんなさい、師匠)

その記憶を、引き抜く。

ズキン、と頭の芯が痺れた。

大切な宝物を泥棒に盗まれるような喪失感。

だが、その痛みこそが、魔力の純度を高める。

光の糸が太くなる。

カイルの呼吸が、少しずつ深くなっていく。

まだだ。

まだ足りない。

彼の「私」を繋ぎ止めるには、もっと根源的な記憶が必要だ。

三年前の冬。

熱を出した私を、一晩中看病してくれたこと。

不器用にリンゴを剥いてくれた指先。

引き抜く。

二年前の夏祭。

人混みではぐれそうになった時、強く握り返してくれた手。

「迷子になるな」と笑った、悪戯っぽい目。

引き抜く。

心臓が抉られるようだ。

私という人間を形成していたピースが、次々と剥がれ落ちていく。

「う、あぁ……」

呻き声が漏れる。

私がカイルを愛しているという感情。

その根拠となる思い出が、物理的に消えていく。

「なぜだ……」

カイルが目を見開き、私を見ている。

その瞳から、灰色の膜が消えつつある。

「なぜ、泣いているんだ?」

え?

私は頬に触れた。

濡れている。

どうして泣いているんだろう。

目の前にいる男の人は、元気になりつつあるのに。

(ああ、そうか)

悲しいという感情だけが残って、その「理由」を、今まさに彼に捧げたからだ。

なんて残酷な儀式。

私は泣きながら、それでも短剣を下ろさない。

最後の一つ。

これだけは残しておきたかった。

十年前。

戦災孤児だった私を、瓦礫の中から見つけ出してくれた日。

『今日から、私が家族だ』

そう言って差し伸べられた、銀色の光。

私の世界の全て。

(これをあげたら、私は)

私が私でなくなる。

エララという人格の根幹。

手が震える。

カイルの顔を見る。

彼の顔色は随分よくなった。でも、まだ『彼』としての光が足りない。

この最後のピースを嵌めなければ、彼は目覚めても、抜け殻のままだろう。

「……さようなら」

私は目を閉じた。

一番輝く、銀色の糸を引き抜く。

激痛。

魂が引き裂かれる音。

私はその光を、カイルの胸に押し込んだ。

第三章 空白の朝

小鳥のさえずりで目が覚めた。

窓から差し込む朝日が眩しい。

雨は上がっていたらしい。

私は椅子に座ったまま眠っていたようだ。

体が痛い。

「……ん」

ベッドで寝息を立てていた男性が、身じろぎをする。

長い睫毛。

整った顔立ち。

どこか神経質そうな指先。

彼はゆっくりと目を開けた。

澄み渡るような、青い瞳。

彼は体を起こし、自分の手を見つめ、それから部屋を見回した。

そして、私と目が合った。

「おはようございます」

私は反射的に挨拶をした。

彼は少し驚いたように目を瞬かせ、それから穏やかに微笑んだ。

「おはよう。……すまない、随分と深く眠っていたようだ」

とても綺麗な声だと思った。

彼はベッドから降り、軽くストレッチをする。

その動きには澱みがなく、生命力に満ちていた。

「君は?」

彼が問う。

私は言葉に詰まった。

私は、誰だっけ?

名前はわかる。

エララだ。

ここで彼の手伝いをしている。

でも、彼が誰なのか。

なぜ私がここにいるのか。

胸の奥にある、この空洞のような寂しさが何なのか。

何も思い出せない。

ただ、彼が元気になったことを見て、なぜか「よかった」と安堵している自分がいる。

「私は……エララです。この屋敷の管理を任されています」

「そうか。エララ」

彼は私の名前を口の中で転がすように言った。

「不思議だな。初めて会うはずなのに、どこか懐かしい響きだ」

彼は窓辺に歩み寄り、光の中に立つ。

その背中を見ているだけで、自然と涙が溢れてきた。

「どうした? どこか痛むのか?」

彼が振り返り、心配そうに眉を寄せる。

「いえ……なんでもありません」

私は涙を拭う。

「ただ、今日の空がとても綺麗で」

彼は窓の外を見上げ、眩しそうに目を細めた。

「ああ、本当に。……美しい朝だ」

その横顔を見つめながら、私は思った。

私の心の中には、大きな穴が空いている。

何かが抜け落ちたような、喪失感。

でも、その穴はきっと、何かとても温かくて、輝かしいもので満たされていたはずだ。

彼が生きている。

彼が笑っている。

理由はわからないけれど、それだけで、私の空っぽの心は満たされる気がした。

「お茶を淹れますね」

「ああ、頼むよ。濃いめが好きなんだけど、わかるかな?」

「ええ、なんとなく。……体が覚えていますから」

私は微笑んで、キッチンへと向かう。

すれ違いざま、微かにインクと古い羊皮紙の匂いがした。

その匂いが、私の中に残された、名前のない感情を優しく揺らした。

(これでいい)

私は心の中で呟く。

記憶は灰になったけれど。

銀色の約束は、果たされたのだから。

ドアノブに手をかけ、私は新しい日常へと足を踏み出した。