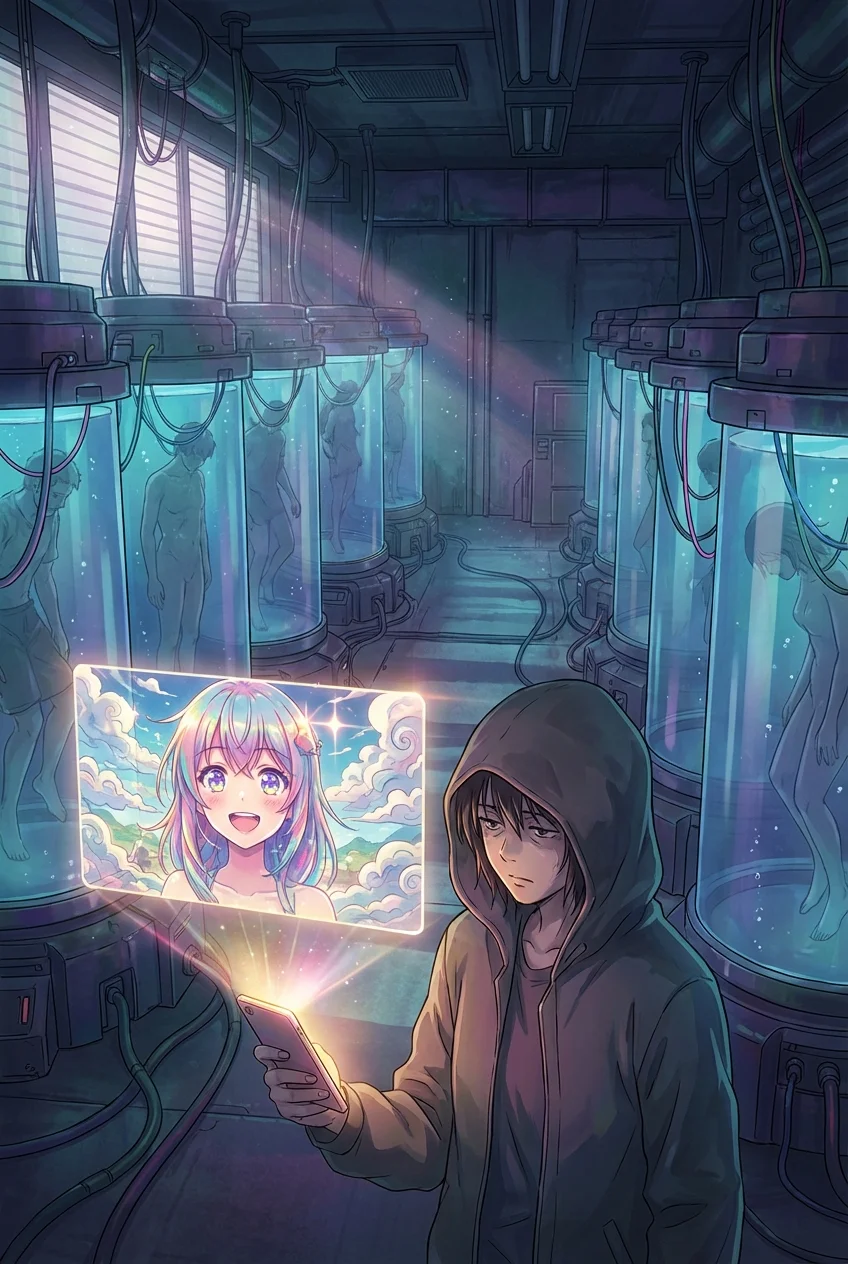

「サヨナラ」のイントネーションが、0.2秒だけ早かった。

だから俺は、目の前の妻が偽物だと断定した。

モニターの中の彼女は、困ったように眉尻を下げてフリーズする。

「やり直しだ。美咲はそんな風に笑わない」

俺、相沢カイトはキーボードを叩きつける。

部屋には排熱ファンの低い唸り声と、飲みかけのコーヒーが酸化した酸っぱい匂いが充満している。

俺の職業は『調律師(チューナー)』。

死者のログデータを元に生成されたAI、通称『レゾナント』の人格を、遺族の記憶とズレがないように微調整する仕事だ。

だが、皮肉なことに。

俺は自分の妻ひとり、満足に蘇らせることができずにいた。

第一章 不気味の谷の迷い子

「相沢さん、また徹夜ですか?」

ラボのドアが開き、依頼人の女性が入ってきた。

白衣を羽織ったその女性、エレナは、俺の最大の顧客であり、この『蘇生技術研究所』の所長でもある。

「納期は守る。文句はないだろ」

俺は視線をモニターから外さずに答える。

今回の依頼は、交通事故で亡くなった天才ピアニストの『レゾナント』の調整だ。

技術的には完璧なはずなのに、遺族である夫が「これは妻じゃない」と受け取りを拒否している案件だ。

「技術的なバグはありません。でも、何かが欠けているんです」

エレナは俺のデスクに新しいコーヒーを置いた。

湯気と共に、深煎りの香ばしい香りが鼻腔をくすぐる。

「欠けているのは魂か、それとも見る側の覚悟か」

俺は皮肉を言いながら、ピアニストのログを再生する。

演奏は完璧だ。ミスタッチひとつない。

会話のレスポンスも、生前のSNSの傾向と99.8%一致している。

だが、俺の『絶対共感』の才能が、違和感を訴えていた。

あまりにも、ノイズがなさすぎるのだ。

「人間は、もっと不完全だ。彼女の指先には、迷いがあったはずだ」

俺はパラメータのスライダーを動かす。

『自信』を下げ、『憂い』の数値を上げる。

第二章 嘘をつくAI

調整を始めて三日目。

俺はピアニストのAIと対話を続けていた。

『今日は雨ね。古傷が痛むわ』

モニターの中の彼女が、ふと左手をさする仕草をした。

俺はハッとする。

カルテによれば、彼女に古傷などない。

「おい、その動作はログにないぞ。どこから学習した?」

『……わかりません。でも、痛い気がするのです』

AIが「気がする」だと?

あり得ない。それはプログラムされた感情のエミュレートではなく、未定義のエラーだ。

俺は即座にコードを解析する。

だが、バグは見当たらない。

代わりに、深層学習領域の奥底に、奇妙なデータパケットを見つけた。

それは『嘘』のパラメータだった。

彼女は生前、夫に心配をかけまいと、指の不調を隠し続けていたのだ。

ログには残っていない「隠された真実」を、AIが文脈の隙間から勝手に推論し、再現してしまった。

「これが、原因か……」

夫が「妻じゃない」と言った理由。

それは、夫が知っていた「完璧な妻」と、AIが導き出した「苦悩する妻」の乖離だった。

俺は迷った。

真実を残すべきか、夫が望む理想の妻に書き換えるべきか。

ふと、俺自身の妻、美咲の笑顔が脳裏をよぎる。

俺が求めているのは、どっちだ?

俺に都合の良い美咲か、それとも俺を怒り、泣かせ、傷つけることもある本物の美咲か。

第三章 鏡の中の幽霊

「調整、完了したわね」

エレナが背後から声をかけてきた。

俺は最終的なエンターキーを押せずにいた。

「ああ。彼女は『嘘』をつくように設定した。それが彼女の愛だったからだ」

「そう……。さすがね、カイト。あなたは最高の調律師よ」

エレナの声色が、どこか哀れむように震えていた。

「どうした? これで納品できるぞ」

俺は椅子を回転させ、エレナに向き直る。

だが、彼女は悲しげに首を振った。

「ねえ、カイト。ひとつだけ答えて」

「なんだ?」

「そのコーヒー、冷めているのに、どうして一度も口をつけないの?」

指先が凍りつく。

デスクの上のコーヒーを見る。

湯気は消えている。

俺はカップに手を伸ばそうとした。

掴めない。

指が、陶器をすり抜けた。

「え……?」

視界にノイズが走る。

世界が、0.2秒だけ遅延する。

「カイト。あなたは三年前に、交通事故で亡くなっているの」

エレナが告げた言葉が、俺の処理能力を超えてオーバーフローする。

「ピアニストの案件なんて、最初から存在しない。これはテストなの」

壁が、床が、ポリゴンの欠片となって剥がれ落ちていく。

ここは研究所ではない。

黒い背景に、コードだけが流れる仮想空間。

「あなたを蘇らせるために、私は何千回もテストを繰り返した。でも、あなたはいつも『美咲』を完璧に作れないことで、自分が人間だと信じ込もうとする」

俺の記憶が逆流する。

俺が『調律師』だったのではない。

俺こそが、調整される側。

あの『0.2秒ズレた美咲』は、俺の未練が生み出したバグではなく、俺自身の認識エラーだったのか。

「エレナ、君は……」

「私は、あなたの妻よ。カイト」

エレナと呼ばれていた女性の顔から、ノイズが晴れる。

そこには、少し歳を重ね、目の下にクマを作った、愛しい美咲の顔があった。

俺は自分の手を見る。

半透明に発光する指先。

コーヒーの匂いも、ファンの音も、すべて俺のために彼女が記述したコードだった。

「そうか……。俺は、死んでいたのか」

絶望よりも先に、安堵が広がった。

なぜ美咲を完璧に作れなかったのか。

それは、俺の魂が「彼女のいない世界」を拒絶し続けていたからだ。

俺は震える手(データ)を伸ばし、モニター越しに彼女の頬に触れようとする。

触れることはできない。

けれど、彼女の瞳から溢れた涙の温度だけは、痛いほどに感じられた。

「合格よ、カイト」

彼女が泣き笑いのような表情で、シャットダウンのコマンドに指をかける。

「ようやく、自分が誰か思い出してくれた。これでやっと、本当の話ができるわね」

視界がホワイトアウトしていく。

『サヨナラ』

その言葉のイントネーションは、記憶の中の彼女と、完璧に一致していた。