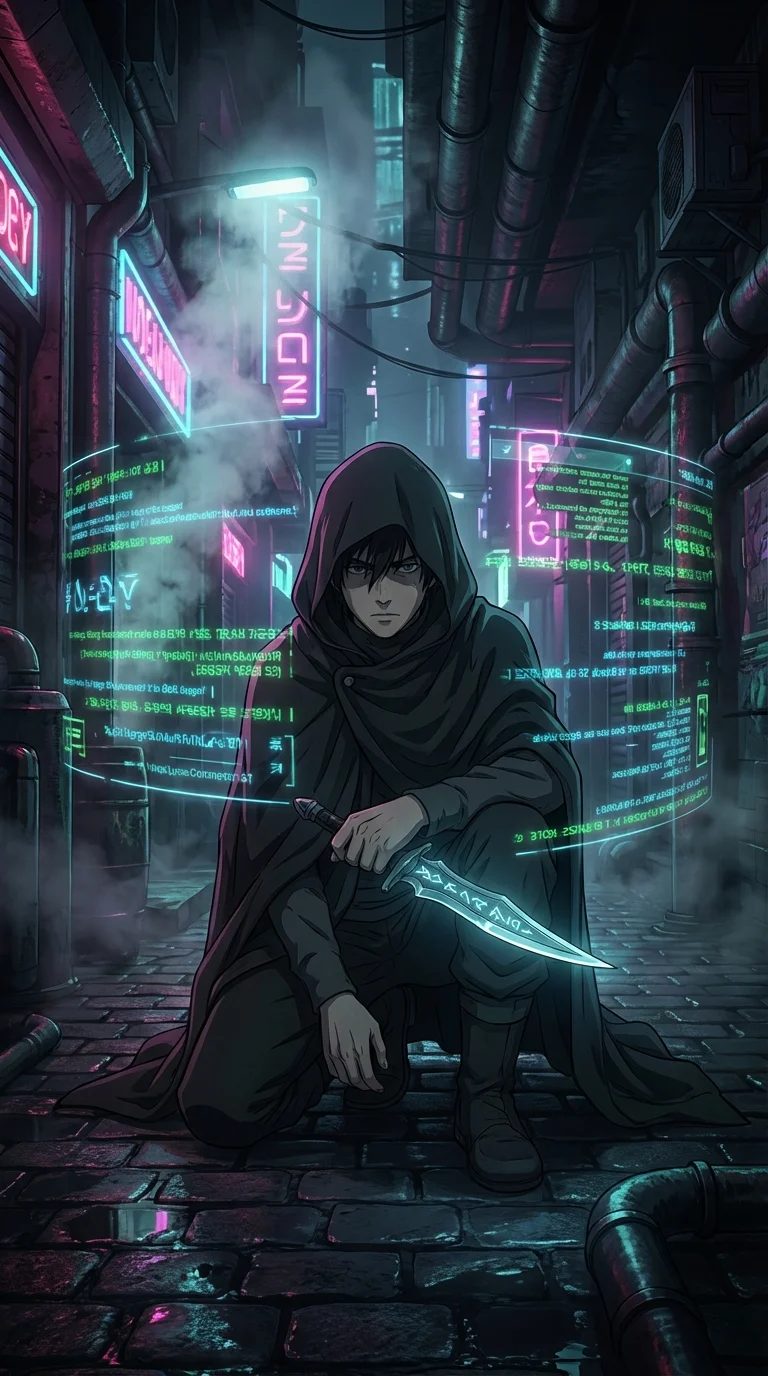

第一章 灰色の記憶と秒針の音

乾いた風が、頬を撫でる。

その風には、鉄錆と、死んだ森の匂いが混じっていた。

私は指先で、眼前に転がる巨大な鉄の塊――かつて『自動車』と呼ばれていた遺物――のボンネットをなぞる。

ザラリとした感触。

塗装はとうの昔に剥がれ落ち、赤茶色の肌が露出している。

手袋を外し、素手で触れる。

冷たく、そして重い。

目を閉じ、意識を指先の接触点へと集中させる。

深く、深く。

『……遅れる、会議に……』

『ママ、みて! 飛行機!』

『あぶないッ!』

ノイズ混じりの思考が、脳内に直接響いてくる。

恐怖。焦燥。そして、唐突な断絶。

「……ふむ」

私は目を開け、溜息をついた。

この遺物に宿る『残留思念(エコー)』は、断末魔のみ。

学術的な価値はない。

「おい、尖り耳」

背後から、遠慮のない声が掛かる。

振り返ると、頭にゴーグルを乗せた小柄な人族の少女が、瓦礫の山の上に立っていた。

煤けたポンチョ。

あちこちを継ぎ接ぎしたズボン。

手には、身の丈に合わない無骨なバールを握りしめている。

「なんだ、人族の子か」

「子じゃない。ミーナだ。あんた、またゴミ漁りか? 『上の街』の連中は、こんなガラクタ集めて何が楽しいんだか」

彼女は鼻を鳴らし、バールを肩に担ぎ直した。

私はエルフだ。

正確には、ハイ・エルフと呼ばれる長命種の一員。

我々は、滅びゆくこの地上から隔絶された浮遊都市『アヴァロン』に住んでいる。

「ゴミではない。これは歴史だ、ミーナ」

「腹の足しにもなりゃしない歴史なんて、ゴミと一緒さ」

ミーナは瓦礫を軽快に飛び降り、私の目の前に着地した。

舞い上がった砂埃に、彼女は顔をしかめる。

寿命わずか数十年。

魔法も使えず、文明の残骸に巣食うネズミのような種族。

だが、彼女の瞳には、私の同胞たちが失って久しい『生』への渇望が燃えていた。

「で、今日は何を探してる? どうせまた、変な機械の部品だろ?」

「『始原の心臓』だ」

私の言葉に、ミーナの動きが止まった。

「……は? おとぎ話じゃん、それ」

「アヴァロンの古文書に記述があった。この地下遺跡の最深部、かつて『トウキョウ』と呼ばれた都市の心臓部に、無限の魔力を生み出す機関が眠っていると」

世界は黄昏を迎えている。

大気中のマナは枯渇し、作物は育たず、四季は狂った。

我々エルフの浮遊都市を維持する魔力さえ、近年は不足し始めている。

「『始原の心臓』があれば、世界は再び蘇る。……と、賢人会議は言っている」

「ふうん」

ミーナは興味なさそうに欠伸をした。

そして、ニヤリと笑う。

「場所、知ってるよ」

「……何?」

「じいちゃんが言ってた。『深く潜りすぎた場所には、星の命を吸う悪魔がいる』ってね。そこへの抜け道、アタシだけが知ってる」

私は眉をひそめた。

長命種たる私に対し、取引を持ちかけようというのか。

「対価は?」

「アヴァロンの薬。一番効くやつ。ばあちゃんが病気なんだ」

即物的な要求。

だが、迷う理由はない。

私は腰のポーチから、青く発光する小瓶を取り出した。

「いいだろう。案内しろ」

ミーナは小瓶をひったくるように受け取り、太陽にかざして目を輝かせた。

「商談成立だね。ついてきな、長生きさん。置いてったら死ぬよ」

彼女は踵を返し、闇の口を開けた地下鉄の入り口へと走っていく。

私は懐中時計を取り出した。

秒針は動いていない。

この世界のように。

蓋を閉じ、私は少女の小さな背中を追った。

第二章 錆びた神々と食われる時間

地下都市は、死の静寂に包まれていた。

崩落した天井から差し込む微かな光が、コンクリートの墓標を青白く照らし出している。

足元には、ガラスの破片と、正体不明の骨。

「こっちだ。足元気をつけな」

ミーナは慣れた足取りで、複雑に入り組んだ通路を進んでいく。

彼女の感覚は鋭敏だ。

崩れそうな床や、有毒ガスが溜まった窪みを、野生の勘で避けている。

「おい、長生きさん」

「エリアンだ」

「エリアン。あんた、何歳なんだ?」

「三百四十二歳だ」

ミーナが振り返り、呆れた顔をした。

「うわ、化け物。アタシの二十倍以上生きてんのかよ。……ねえ、退屈しない?」

「退屈?」

「だって、明日も明後日も、そのまた次も、ずーっと生きてるんだろ? アタシなら気が狂うね」

彼女は壁に描かれた色褪せたグラフィティを指先でなぞった。

「アタシらはさ、いつ死ぬかわかんないから、今日うまい飯を食いたいし、今日笑いたいんだよ」

「……我々は、忘れないために生きている」

私は淡々と答えた。

「かつての文明、魔法の輝き、過ちと栄光。それらを記憶し、後世に伝えるのが長命種の役割だ」

「ふーん。思い出話のために生きてるってわけか」

言葉に棘がある。

だが、反論はしなかった。

その時。

――キィ、キィ、キィ。

奇妙な音が響いた。

金属が擦れ合うような、あるいは虫の羽音のような不快な音。

「ッ! 伏せろ!」

ミーナが叫び、私の襟首を掴んで瓦礫の陰に引きずり込んだ。

直後。

私たちが立っていた場所を、銀色の影が疾走した。

コンクリートの柱が、豆腐のように切り裂かれる。

「な……」

「『鉄食い』だ! 古代の警備ドローンが暴走してやがる!」

闇の中から現れたのは、多脚戦車のような形状をした機械獣だった。

赤く明滅する単眼が、私たちを探してギョロギョロと動いている。

「魔力がないから魔法は使えないんだろ!? どうすんだよ!」

ミーナがバールを構え、震える声で言った。

私は冷静に、懐から一枚のカードを取り出した。

古代の魔術回路が刻まれた、ミスリルのプレート。

「魔法ではない。これは『起動』だ」

私はカードを指で弾き、機械獣の方へ投げた。

「《強制接続(オーバーライド)》」

カードが機械獣の装甲に張り付く。

瞬間、青白い火花が散った。

機械獣の動きが止まる。

赤かった単眼が、穏やかな青色へと変わった。

「……嘘だろ。あんた、機械と話せんのか?」

「構造を理解し、同調しただけだ。こいつは寂しがっていた」

私は機械獣に近づき、その冷たい装甲を撫でた。

『任務……遂行……不能……』

『防衛……対象……不在……』

千年以上、誰もいない遺跡を守り続けてきた孤独。

その悲哀が、指先から流れ込んでくる。

「可哀想に。もう眠っていい」

私が囁くと、機械獣はガクリと膝を折り、その機能を完全に停止した。

「……変な奴」

ミーナがポツリと呟いた。

「機械に同情するなんてさ。生きてる人間には冷たいくせに」

その言葉は、私の胸の奥深くに刺さった。

三百年前。

私がまだ若かった頃、愛した人族の女性がいた。

彼女は老いて死に、私は変わらぬ姿で取り残された。

その絶望が、私を『感情』から遠ざけた。

刹那を生きる者たちに深入りすれば、また傷つく。

だから私は、変わらないモノ――遺物だけを愛そうと決めたのだ。

「……行くぞ。目的地は近い」

私は感情を押し殺し、先を促した。

第三章 星を啜る者たち

地下深く。

そこには、巨大な空洞が広がっていた。

かつての地下鉄ターミナルだろうか。

その中央に、脈打つような光を放つ巨大なクリスタルが鎮座していた。

『始原の心臓』。

その輝きは美しく、そしてどこか禍々しかった。

「すげえ……。これ全部、マナの塊かよ」

ミーナが息を呑む。

クリスタルからは無数のパイプが伸び、遥か上方――地上へと繋がっている。

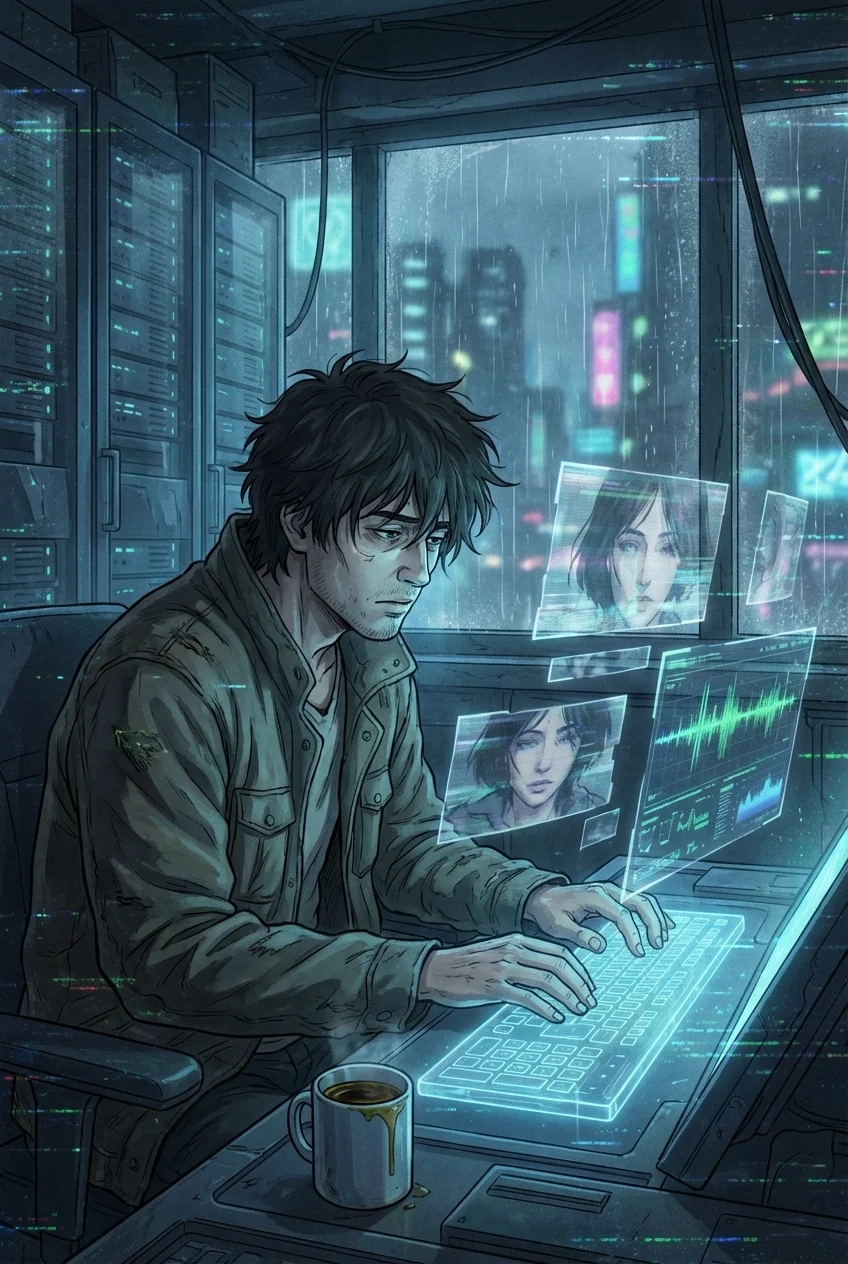

私は『記憶の反響(エコー)』を聞くため、クリスタルの台座に手を触れた。

その瞬間。

膨大な情報が脳内に雪崩れ込んできた。

『吸い上げろ』

『地上の生命力を』

『我らが高貴なるアヴァロンのために』

『下界の猿どもなど、どうなってもいい』

「――ッ!?」

私は弾かれたように手を離した。

嘔吐感。

めまい。

「おい、どうしたエリアン! 顔色が真っ青だぞ」

「……まさか」

理解したくなかった。

だが、事実はあまりにも残酷だった。

この装置は、無限の魔力を生み出しているのではない。

地上のマナを、生命力を、無理やり吸い上げ、搾取し、それを『アヴァロン』へ送っているポンプだったのだ。

世界が黄昏を迎えた理由。

作物が育たず、四季が狂った原因。

それは、我々エルフが永遠の命と優雅な生活を維持するために、この星を食い潰していたからだった。

「なんてことだ……」

私は膝をついた。

我々は、歴史の守護者などではなかった。

ただの寄生虫だ。

「どうしたんだよ! それを持っていけば、世界は助かるんだろ!?」

ミーナが私の肩を揺さぶる。

私は彼女を見た。

煤けた顔。

必死な瞳。

彼女の祖母を苦しめている『世界枯れ』という病も、元を辿れば我々が原因なのだ。

「ミーナ……。これは、世界を救う道具ではない」

「は?」

「これは、お前たちを殺し続けるための装置だ」

私は真実を告げた。

ミーナは目を見開き、そして唇を噛み締めた。

「じゃあ……ばあちゃんが病気になったのも、雨が降らなくなったのも、全部あんたらのせいってことかよ!」

彼女は私を突き飛ばした。

「ふざけんな! 何が長命種だ! 何が歴史だ! 自分たちだけ良ければ、アタシらは死んでもいいってのか!」

怒号が反響する。

返す言葉がなかった。

その時、頭上の通信機から、アヴァロンの賢人たちの声が届いた。

『エリアンよ。回収はまだか?』

『出力が低下している。早くその核を交換せよ』

冷徹な声。

彼らは知っているのだ。

このシステムの正体を。

その上で、私を利用した。

「……断る」

私は通信機に向かって呟いた。

『何だと? 何を言っている、エリアン』

「私は、蒐集家だ。美しいものを愛し、醜いものを嫌う」

私は立ち上がった。

手には、先ほどの機械獣から抜き取った高出力エネルギーパックを握っている。

「自分たちの延命のために、未来ある種族を犠牲にする歴史など……美しくない」

『貴様、反逆する気か! アヴァロンへの帰還を禁ずるぞ! 永遠の命を捨てることになるのだぞ!』

永遠の命。

変わり映えのしない、停滞した時間。

私はミーナを見た。

彼女は涙を溜めながら、それでもバールを構えて私を睨んでいる。

その瞳の、なんと鮮烈なことか。

「……ミーナ」

「なんだよ!」

「伏せていろ」

私はエネルギーパックを、クリスタルの亀裂にねじ込んだ。

「《過負荷(オーバーロード)》」

呪文を紡ぐ。

私の体内のマナを、すべて注ぎ込む。

三百年の寿命。

その全てを、この一瞬の破壊に捧げる。

「やめろエリアン! 貴様、死ぬぞ!」

通信機からの絶叫。

「ああ、そうだ」

私は笑った。

三百年ぶりに、心の底から。

「長生きも、案外退屈でね」

光が、視界を白く染め上げた。

最終章 黄昏の終わり、始まりの朝

目が覚めると、空が見えた。

灰色の雲が切れ、そこから眩しいほどの朝日が差し込んでいる。

「……生きてるか、バカエルフ」

覗き込んできたのは、ミーナだった。

彼女の顔は涙と煤でぐしゃぐしゃだ。

体を起こそうとして、ひどく体が重いことに気づく。

手を見る。

皮膚には皺が刻まれ、節々が痛む。

銀色だった髪は、雪のように白く染まっていた。

魔力を失い、急激な老化が始まったのだ。

もう、あと数年も生きられないだろう。

「……ひどい顔だ」

私が苦笑すると、ミーナは鼻をすすりながら笑った。

「ほんとだよ。一気におじいちゃんになっちまって」

周囲を見渡す。

『始原の心臓』は砕け散り、パイプは切断されていた。

地上への搾取は止まった。

アヴァロンは……おそらく、遠からず墜ちるだろう。

だが、それは我々が地上で償いを始めるための着陸だ。

風が吹いた。

その風には、もう死臭は混じっていない。

湿り気を帯びた、雨の予感を孕んだ風。

「ねえ、エリアン」

「なんだ」

「アタシ、決めたよ」

ミーナは朝日を背に、力強く宣言した。

「アタシも蒐集家になる。あんたが見てきた歴史、全部アタシに教えてよ。あんたが死んでも、アタシが覚えててやるから」

私は目を見張った。

そして、静かに頷く。

記憶は、受け継がれる。

永遠の命などなくても、想いは時間を超えるのだ。

「……ああ。長い話になるぞ」

「望むところだね」

私はミーナの手を借りて、ゆっくりと立ち上がった。

錆びついた世界に、新しい時間が動き出す音がした。

(了)