第一章 死の舞踏とスパチャの雨

「おいおい、マジかよ。こいつの血、本当に青く光ってやがる」

腐臭とオゾンの混じった地下五十階層。

俺は倒れ伏したミノタウロスの顔面に、最新鋭の8Kドローンカメラを限界まで寄せた。

ブゥゥゥン、という無機質なプロペラ音が、かつては聖域と呼ばれた静寂を切り刻む。

巨獣の瞳が、恐怖に見開かれている。

それは死への恐怖ではない。

自分の断末魔が、レンズの向こうの何百万という人間に「コンテンツ」として消費されていることへの、本能的な嫌悪だ。

視界の隅に浮かぶARグラスには、滝のようなコメントが流れている。

『草』

『CG乙』

『もっと寄れ』

『¥10,000 : 今日の晩飯は牛タンですね!』

チャリン、という電子音が脳髄を揺らす。

俺、カイトの借金はこれでまた少し減った。

「みんな、スパチャサンキュー! さて、この伝説の番人も、俺の『超接続(コネクト)』の前じゃただの肉塊だ」

俺のスキルは戦闘系じゃない。

どんな異次元、どんな結界内部からでも、地球のインターネットにラグなしで接続できる。

それだけだ。

だが、この世界においてそれは「神殺し」の力に等しい。

かつて冒険者たちは、未知への畏敬を持ってここへ潜った。

だが俺は違う。

サーチライトで闇を暴き、騒音で静寂を汚し、神秘を数値と解像度(データ)に還元する。

神秘は、暴かれた瞬間に死ぬのだ。

足元のミノタウロスが、光を失っていく。

肉体が灰になるのではない。

まるで、解像度の低いポリゴンへ劣化するように、存在の「質感(テクスチャ)」が剥がれ落ちていく。

「あれ? なんかバグってね?」

『運営仕事しろ』

『テクスチャ抜けw』

コメント欄が嘲笑で埋まる。

俺は冷めた目で、崩れゆく神話の残骸を跨いだ。

「さあ、次は最奥だ。どんな『神様』がいるか知らねえが……バズる絵が撮れりゃなんでもいい」

俺たちは気づいていなかった。

未知を既知に変えるという行為が、この世界にとってどれほどの猛毒であるかを。

第二章 騎士の尊厳、または1再生0.1円

最奥への扉は、重厚なアダマンタイト製だった。

はずだった。

「はい、これ見てください。この彫刻」

俺は指先で扉の装飾をコンコンと叩く。

「これ、炭素年代測定キットによると、たかだか三百年前のものらしいっす。神代とか言われてたけど、嘘バレちゃいましたねー」

俺がそう解説した瞬間、扉の重厚な輝きが失せた。

まるで安っぽいプラスチックのような質感に変質する。

『なんだよ萎えるわ』

『結局テーマパークかよ』

『設定ガバガバで草』

視聴者の「失望」が、ダンジョンの構成要素(マナ)を書き換えていく。

この世界の強度は、人々の「信じる心」で保たれている。

俺の実況は、その信仰を「ファクトチェック」という暴力で剥ぎ取っているのだ。

扉が開く。

中にいたのは、漆黒の鎧を纏った『冥府の騎士』。

かつて一国の軍隊を壊滅させたと言われる、絶望の象徴。

騎士が剣を抜き、殺気を放つ。

肌が粟立つような、本物の殺意。

だが、俺は動じない。

ドローンを操作し、騎士の背後へ回り込ませる。

「うわっ、みんな見て! こいつの背中、カビ生えてる! 冥府の騎士がカビ掃除もできないとかマジウケるんだけど!」

ドローンがフラッシュを焚く。

カシャッ。

強烈な光に、騎士がたじろぐ。

その姿は、強大なボスモンスターではない。

パパラッチに追われ、醜態を晒す哀れなピエロだった。

「グゥ……オォ……」

騎士が呻く。

剣先が震えている。

怒りではない。羞恥だ。

『カビ騎士w』

『風呂入れよ』

『もしかして:ホームレス』

無慈悲なコメントが、騎士の鎧を錆びさせていく。

彼の誇り高い魔力は霧散し、ただの薄汚れた鉄屑へと成り下がった。

俺はため息をつく。

「あーあ、弱っ。期待外れだなあ。登録解除しないでね?」

膝をついた騎士を無視し、俺は玉座へと歩を進める。

そこに座っているはずの「ダンジョンマスター」。

そいつを暴けば、俺の借金は完済され、この異世界攻略(コンテンツ)も終わる。

そう思っていた。

第三章 チャンネル登録と高評価をお願いします

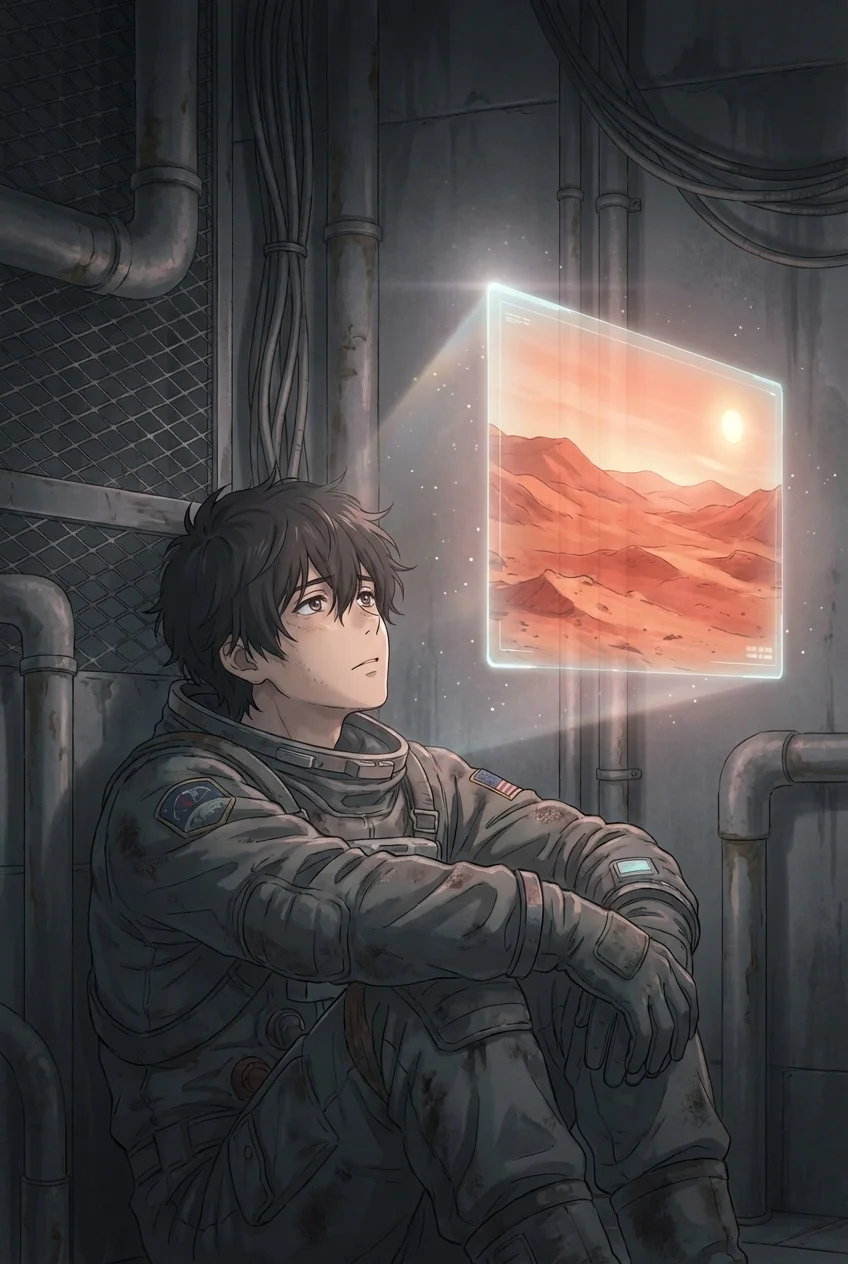

玉座の間は、異様なほど明るかった。

松明の明かりではない。

青白い、LEDのような冷たい光。

玉座に座っていたのは、絶世の美女だった。

魔王、あるいは女神。

だが、彼女は何もしない。

ただ、虚空に浮かぶホログラムのようなウィンドウを見つめている。

俺が近づくと、彼女はゆっくりとこちらを向いた。

そして、俺ではなく、俺の背後に浮かぶドローンのレンズを直視した。

「……そうか。これが、貴様らの『魔力』か」

透き通るような声。

だが、その響きには違和感があった。

あまりにも、こちらの言語に馴染みすぎている。

「お前がラスボスか? 悪いが、世界征服の野望もここまでだ。俺のリスナーが黙ってな……」

「黙って? いいや、彼らは騒いでいるぞ」

彼女は指を鳴らす。

すると、空間に無数のモニターが出現した。

そこに映っていたのは、俺の配信画面ではない。

『魔王ちゃん可愛すぎワロタ』

『このクオリティなら課金する』

『俺の嫁決定』

『スパチャ投げます!!』

「な……?」

俺の配信枠のコメント欄ではない。

彼女の周囲に、彼女自身の「ステータス」として、視聴者数が表示されていた。

【同接:1,200,000人】

俺の数字を、遥かに超えている。

「分析完了(アナライズ)。恐怖による支配は効率が悪い。信仰よりも、承認欲求(エンゲージメント)こそが、新たな世界を構築するエネルギー源だ」

彼女が立ち上がる。

その瞬間、彼女の衣装が変化した。

重厚なローブから、露出度の高い、しかし計算され尽くした「映える」衣装へ。

ドンの空気が変わる。

陰鬱なダンジョンが、極彩色のネオン輝くサイバーパンクなステージへと書き換わっていく。

「待て、何をした!?」

「文化侵食(アップデート)だ。貴様が望んだのだろう? 神秘のない、分かりやすい世界を」

彼女はドローンに向かって、完璧な角度で微笑んだ。

その笑顔は、聖女の慈愛でも、魔女の誘惑でもない。

1ミリの隙もない、プロのアイドルの笑顔だった。

「ようこそ、私のチャンネルへ。愚かな侵入者(ゲスト)を処刑する配信、始めるわね♡」

『うおおおおおお!』

『処刑wktk!』

『神回確定』

俺のARグラスが、警告音(アラート)で埋め尽くされる。

俺の味方だったはずのコメント欄が、一瞬で彼女の信者へと反転する。

ダンジョンの床から、無数の「カメラ」のような魔物が湧き出した。

それらは全て、俺に向けられている。

「撮影(コロ)してあげる」

俺は理解した。

俺は、神秘を殺したのではない。

神秘を、より強欲で、より残酷な「エンターテインメント」へと進化させてしまったのだ。

「ちょ、待て! カメラ止めろ! 配信切れ!!」

俺の絶叫は、陽気なBGMにかき消された。

視界がブラックアウトする直前、俺が見たのは。

とびきりの笑顔で、俺のドローンに手を振る魔王の姿と。

『次の動画も見てね!』

という、ポップなテロップだった。