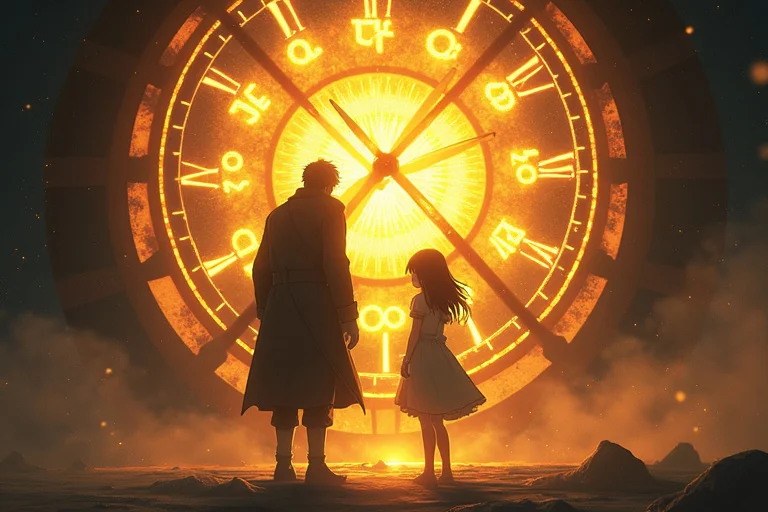

第一章 沈黙の鐘と音を見る少女

街の心臓が、止まった。

リオが管理する「暁の時計塔」の鐘が鳴らなくなって、三日が経つ。祖父の代から続く時計守の一族として、物心ついた時から聞き慣れたあの荘厳な音色が、今は墓場のような沈黙に取って代わられている。街の人々は不安げに空を見上げ、囁き合っていた。あの鐘の音は、ただ時を告げるだけではなかった。それは街の営みのBGMであり、人々の心の調律師だったのだ。

「また鳴らないのか」「不吉だ」

市場で交わされるひそひそ話が、湿った風に乗ってリオの耳に届く。彼はうんざりした顔で空を睨んだ。別に鐘が鳴らなくたって、太陽は昇るし、腹も減る。人々は大袈裟なのだ。リオにとって、時計守の仕事は父から押し付けられた退屈な義務でしかなかった。

時計塔の巨大な歯車が並ぶ機構室は、油と金属の匂いが立ち込めている。リオは三日間、寝る間も惜しんで原因を探っていた。歯車は狂っていない。ゼンマイも正常だ。物理的な故障箇所はどこにも見当たらない。まるで、鐘自体が鳴ることを拒否しているかのようだった。

途方に暮れて、埃っぽい床に座り込んだその時だった。

「あの、」

背後から、鈴を転がすような声がした。振り返ると、そこに一人の少女が立っていた。歳はリオと同じくらいだろうか。色素の薄い銀髪が、天窓から差し込む光を浴びてきらきらと輝いている。だが、何より目を引いたのは、その不思議な色を宿した瞳だった。片方が空の青、もう片方が夕焼けの茜色をしていた。

「迷子か?ここは関係者以外立ち入り禁止だ」

リオはぶっきらぼうに言った。少女は首を横に振る。

「迷子じゃありません。あなたに会いに来たんです、時計守さん」

「……俺に?」

「はい。鐘の音が、聞こえなくなったから」

少女はまっすぐにリオを見つめて言った。

「鐘が、泣いているんです。とても、とても悲しい色をして」

色、だと? リオは眉をひそめた。何を言っているんだ、この少女は。

「音に色なんてあるものか。悪いが、戯言に付き合っている暇はない」

立ち去ろうとするリオの袖を、少女はそっと掴んだ。その手は驚くほど冷たかった。

「本当です。私の目には、音が『見える』んです。普段、ここの鐘の音は、暖かくて力強い黄金色をしていました。でも今は……淀んだ灰色の涙を流しているようにしか、見えません」

少女の真剣な瞳から、嘘やからかいの色は読み取れなかった。ただ、あまりにも非現実的な話だ。だが、物理的な原因が見つからない以上、この少女の言う「戯言」に、あるいは――。

リオは深くため息をついた。

「……わかった。話だけは聞こう。名前は?」

少女はほっとしたように微笑んだ。その笑顔は、この薄暗い機構室にぽっと灯りをともしたかのようだった。

「エナ、と申します」

この出会いが、リオの灰色だった日常を、そして世界の運命すらも塗り替えることになるなど、彼はまだ知る由もなかった。

第二章 響刻石の涙と父の遺言

エナは、時計塔の最上階、巨大な鐘が吊り下げられた部屋へとリオを導いた。

「原因は、あれです」

彼女が指差したのは、鐘の真下に設置された、乳白色に輝く巨大な鉱石だった。それは「響刻石(きょうこくせき)」と呼ばれ、時計塔の動力源であり、心臓部でもあった。

「響刻石がどうしたって言うんだ。傷一つない」

「いいえ。よく見てください。石の内側が、濁っているでしょう?」

エナに言われ、リオは目を凝らした。確かに、いつもは清らかな光を放っているはずの石の芯が、まるで墨汁を垂らしたかのように、どんよりと黒ずんでいる。今までなぜ気づかなかったのか。いや、気づこうとしていなかったのだ。

「響刻石は、ただの石ではありません」とエナは語り始めた。「この石は、人々の強い感情を『音』として蓄え、増幅させる力を持っています。この時計塔の鐘の音は、ただの金属音じゃない。街ができた時から、ここに住む人々の『希望』や『喜び』の感情を蓄積し、それを鐘の音として響かせていたんです」

その話は、幼い頃に父から聞かされたおとぎ話によく似ていた。だが、目の前の石の濁りは、それがただのおとぎ話ではないことを示している。

「では、この濁りは……」

「人々の『無関心』や『諦め』、そして『絶望』です。希望の音が、負の感情によって上書きされ、力を失ってしまった。だから、鐘は鳴らない。いいえ、鳴けないんです」

リオは絶句した。そんな馬鹿な話があるものか。だが、エナのオッドアイは、まるで世界の真理を見通すかのように澄み切っている。

「どうすれば、元に戻せる?」

「新しい、純粋な『希望』の音を、この石に聞かせるしかありません。それも、この濁りを吹き飛ばすくらい、強い希望の光を」

その夜、リオは父が遺した書斎に駆け込んだ。鍵のかかった引き出しをこじ開けると、中には一冊の古い日記があった。ページをめくると、そこには響刻石に関する詳細な研究記録と、父の苦悩がびっしりと綴られていた。

『響刻石の輝きが、年々弱まっている。人々の心から、未来を信じる光が失われつつあるのかもしれない。このままでは、いつか街の灯火そのものが消えてしまうだろう。私には、それを食い止める力がない……』

父は、ただ漫然と時計を守っていたのではなかった。街の未来を憂い、人知れず戦っていたのだ。リオは自分の無知と無関心を恥じた。父が守ろうとしたものを、自分は退屈な義務だと切り捨てていた。日記の最後の一文が、リオの胸を抉った。

『息子よ。お前がこの日記を読む時、どうか、私を許さないでくれ。そして、私にできなかったことを、成し遂げてくれ。この街の未来を、お前に託す』

涙が、乾いた紙の上に落ちて滲んだ。それはリオが、何年かぶりに流した涙だった。

「親父……」

リオは日記を強く握りしめた。もう、義務だからではない。父の遺志を継ぐため、そして何より、エナの言う「希望」を取り戻すために。

「エナ、手伝ってくれ。街の人々から、『希望』の音を集めるんだ」

翌朝、リオは決意の眼差しでエナに告げた。彼の瞳には、今までなかった確かな光が宿っていた。

第三章 灰色の未来と絶望の在り処

しかし、人々の心から希望を集めるのは、想像以上に困難だった。リオとエナは街中を駆け回り、人々に声をかけた。「あなたの希望を、願いを聞かせてください」と。だが、返ってくるのは戸惑いの表情か、冷笑だけだった。

「希望だなんて、日々の暮らしで精一杯だよ」

「そんなもので鐘が鳴るなら、誰も苦労はしない」

人々の心は、リオが思っていた以上に乾ききっていた。集まったのは、ささやかで、か細い音ばかり。響刻石の濁りを晴らすには、到底足りなかった。

焦りと無力感がリオを苛む。そんな彼を見て、エナは悲しそうに目を伏せた。

「ごめんなさい……私のせいかもしれません」

「君のせいじゃない。俺が……俺たちが、もっと早く気づくべきだったんだ」

その夜、追い詰められたリオは、再び父の日記を開いた。何か、他の方法はないのか。彼は最後のページに、震える文字で書かれた一節を見つけた。それは、禁忌とされる方法だった。

『究極の手段。それは、未来から訪れし『時の旅人』の力を借りること。旅人は、過去に干渉する強大な力を持つ。その者が持つ純粋な意志で、過去に記録された最も強い希望の音を呼び覚まし、増幅させれば、いかなる濁りも払うことができるだろう。だが、それは世界の理を歪める危険な賭けだ――』

未来からの、時の旅人? まさにファンタジーだ。だが、その時、リオの脳裏にエナの姿が浮かんだ。不思議な色の瞳。音を見る力。そして、この世界にそぐわないほどの純粋さ。

まさか、と血の気が引くのを感じながら、リオはエナの元へ走った。彼女は時計塔の最上階で、静かに星空を眺めていた。

「エナ……君は、一体何者なんだ?」

エナはゆっくりと振り返った。その表情には、覚悟を決めたような静けさがあった。

「……気づいてしまいましたか」

彼女は悲しげに微笑んだ。

「私は、未来から来ました。あなたたちの時代から、百年後の世界からです」

エナが語った未来は、絶望そのものだった。人々の心は完全に枯渇し、希望も、喜びも、愛さえも失われた。世界はあらゆる感情の色を失い、音のない、完全な灰色の世界へと変貌してしまったのだという。

「私のいた未来には、もう響刻石に聞かせるほどの強い感情は残っていませんでした。だから、歴史を遡り、希望がまだ残っていたこの時代に来たんです。これが、人類に残された最後の希望でした」

衝撃の事実に、リオは言葉を失った。だが、本当の絶望は、その後に待っていた。

「エナ、一つだけ教えてくれ。なぜ、三日前に、鐘は鳴り止んだ? 何が引き金になったんだ?」

エナは答えにくそうに視線を彷徨わせた後、意を決してリオの目を見た。

「……あなたの心です、リオ」

「……え?」

「響刻石は、誰よりも長くその傍にいる時計守の感情に、最も強く影響されます。父から子へ、その思いが受け継がれることで、石の力は保たれてきました。でも……」

エナは続けた。

「あなたの『無関心』と『諦め』の心が、最後のひと押しになってしまったんです。街の人々の絶望に、時計守であるあなたの心が共鳴して、ついに希望の光をかき消してしまった。鐘を沈黙させたのは、他の誰でもない。あなた自身だったんです、リオ」

その言葉は、鋭い刃となってリオの心を貫いた。自分が、この街の希望を奪った? 父が命を懸けて守ろうとしたものを、自分の冷めきった心が、壊してしまったというのか。

足元から世界が崩れていくような感覚。目の前が真っ暗になり、リオはその場に膝から崩れ落ちた。絶望の在り処は、人々の心などではなかった。それは、最初から、自分自身の内にあったのだ。

第四章 君が遺した希望の色

深い絶望の淵で、リオは耳を塞いだ。もう何も聞きたくない。何も見たくない。しかし、そんな彼に、エナがそっと寄り添った。

「リオ。あなたの心が原因なら、あなたの心が希望を生み出すこともできるはずです」

その声は、震えていたが、確かな温かみがあった。

「あなたのせいじゃない。あなただけのせいじゃないんです。でも、あなたにしか、できないことがある」

エナの言葉に、リオはゆっくりと顔を上げた。視界に、彼女の青と茜色の瞳が映る。その瞳は、涙で潤んでいた。

そうだ。俺は一人じゃない。父の思いがある。そして、目の前には、自分の未来を懸けてこの時代に来てくれた少女がいる。

リオは立ち上がった。心の中に、小さな、しかし確かな灯火がともるのを感じた。それは、後悔や義務感ではない。もっと純粋で、切実な願いだった。

「エナが……君が、笑顔でいられる未来を創りたい」

それが、今のリオの心からの「希望」だった。彼は懐から、父が遺した小さな響刻石の欠片を取り出した。そして、その石に、強く、強く願いを込めた。

「エナ、頼む。この音を、増幅させてくれ」

リオが差し出した石を受け取ると、エナはこくりと頷いた。彼女が両手で石を包み込むと、その体から淡い光が溢れ出す。それは彼女の生命そのものが放つ光だった。

「未来を創るのは、未来人じゃない。今を生きる、あなたの役目です」

エナの身体から放たれた光が、リオの希望の音を何百倍、何千倍にも増幅させ、一条の光の奔流となって、時計塔の巨大な響刻石へと注ぎ込まれた。石の内側で渦巻いていた灰色の濁りが、眩い光によって一瞬で浄化されていく。

そして――。

ゴォォォォン……!

荘厳で、どこまでも澄み渡った鐘の音が、三日ぶりに街中に響き渡った。それは以前の音とは違っていた。過去の人々の希望だけでなく、リオが紡いだ未来への切なる願いが加わった、新しく、より力強く、温かい音色だった。

人々は空を見上げ、その音に耳を澄ませた。乾いた心に、温かな雫が染み渡るように、その音色は人々の胸に希望の種を植え付けていった。

役目を終えたエナの身体が、足元から光の粒子となって、ゆっくりと消え始めていた。

「エナ!」

リオが駆け寄るが、その指は彼女に触れることなく、光をすり抜けた。

「未来に、帰るのか……?」

エナは穏やかに首を横に振った。

「いいえ。私は、この時代の希望の音そのものに還るんです。私の未来は、もうここにあるから」

彼女は最後の力を振り絞って、微笑んだ。

「聞こえる? リオ。これが、あなたの創った未来の色だよ。とても、とても綺麗な……黄金色」

その言葉を最後に、エナの姿は完全に光の中に溶け、きらきらと輝きながら空へと昇っていった。後には、暖かな光の余韻だけが残されていた。

あれから、暁の時計塔の鐘は、毎日、美しい音色を街に響かせている。その音を聞くたび、人々は顔を上げ、心に小さな希望を灯すようになった。

リオは、時計塔の最上階で、今日も街を見下ろしている。彼はもう、かつての冷めた青年ではない。鐘の音を聞くたびに、銀髪の少女を思い出す。彼女の笑顔と、自分が紡いだ希望の意味を、生涯忘れることはないだろう。

彼は空を見上げ、まるでそこに彼女がいるかのように、静かにつぶやいた。

「聞こえているよ、エナ。……とても、綺麗な色だ」

その瞳には、暁の光に照らされた街の輝きと、決して消えることのない、黄金色の希望が映っていた。