第一章 蝕む水晶

その日、リアムの世界は砕け散るガラスのような音を立てて崩れた。妹リナの小さな指先が、陽光を浴びて淡い虹色にきらめく水晶へと変わってしまったのだ。

「お兄ちゃん、見て。きれい」

無邪気に差し出された右手。その人差し指の第一関節までが、まるで精巧なガラス細工のように透き通り、内側から幽玄な光を放っていた。触れると、氷のように冷たい。本来あるべき柔らかな温もりは、どこにもなかった。

「……リナ」

リアムの声は、喉に張り付いた砂のようにかすれていた。これは「晶化病」。魂の輝きが強すぎる者が魔法を使うと、その魂の奔流に肉体が耐えきれず、生命そのものが純粋なエネルギーの結晶へと変質してしまう呪われた病。人々はそれを、魂が肉体を喰らう呪いだと恐れた。

リナはまだ七歳。彼女が使った魔法は、枯れかけた窓辺の花を少しだけ元気にする、ささやかな祈りのようなものだった。それだけのことで、呪いの兆候は彼女の小さな身体に現れたのだ。

リアムは十六歳。妹と同じく、強い魔力をその身に宿していた。だが彼は、この呪いを恐れるあまり、物心ついた頃から魔法を固く封じている。指先に灯るはずの光を、分厚い手袋と意志の力で押し殺してきた。だが、その努力も虚しく、最も大切な妹が呪いの手に落ちた。

医者は首を横に振るだけだった。書物を漁れば、晶化の末路は、全身が美しい水晶のオブジェと化し、動かなくなり、やがて砕け散るという記述ばかり。絶望がリアムの心を凍てつかせる。

その夜、古い酒場で震える手でエールを呷っていたリアムの耳に、旅人の噂話が飛び込んできた。「万病を癒す」という、霧深き谷の奥にある伝説の「始祖の泉」。晶化病すらも元に戻したという、眉唾ものの奇跡譚。

藁にもすがる思いだった。リアムは席を立つと、真っ直ぐに家路を急いだ。眠るリナの傍らに膝をつき、まだ温かいままの彼女の頬をそっと撫でる。その指先には、まだ水晶に変わっていない柔らかな感触があった。

「大丈夫だ、リナ。お兄ちゃんが必ず、君を元に戻してやる」

彼は己に誓った。たとえこの身がどうなろうとも。己が最も恐れる魔法を使わなければならないとしても。リアムは、妹の手を引いて旅に出ることを決意した。蝕む水晶の輝きから、彼女を救い出すために。

第二章 輝きの代償

リアムとリナの旅は、困難を極めた。リアムは魔法を封じているため、ただのか弱い若者でしかない。山賊に襲われかけた時は、なけなしの金貨をすべて投げ出して許しを乞うしかなかった。食料が尽き、寒さに凍える夜もあった。

リナの晶化は、ゆっくりと、しかし着実に進行していた。笑うたびに、驚くたびに、悲しむたびに、彼女の魂が揺れると、指先や髪の毛の先が、少しずつ輝きを増し、透き通っていく。その美しさは、リアムの胸をナイフのように抉った。

「お兄ちゃん、あの鳥、怪我してる」

ある日、リナが崖道で翼の折れた小鳥を見つけた。彼女の瞳が潤み、その身から淡い光が漏れ出す。まずい、と思った瞬間、リアムは衝動的に手をかざしていた。

「やめろ、リナ!僕がやる!」

何年も封じてきた魔法。リアムの指先から放たれた癒しの光が、小鳥の翼を優しく包む。骨が繋がり、羽ばたきを取り戻した小鳥が空へ帰っていくのを見送った後、リアムは恐る恐る自分の左手を見た。

小指の爪が、薄い桜色の水晶に変わっていた。

痛みはない。だが、自分の身体ではないような、冷たい違和感がそこにあった。全身の血が逆流するような恐怖が彼を襲う。しかし、リナが駆け寄ってきて、彼のその手を両手で包み込んだ。

「お兄ちゃん、ありがとう。……お兄ちゃんの光も、きれいだね」

その言葉に、リアムは胸を締め付けられた。この旅は、妹を救うためのものだ。そのためならば、この身を犠牲にすることも覚悟の上だったはずだ。だが、現実に自分の身体が変質していく恐怖は、想像を絶していた。

旅の道中、彼らはいくつもの「晶骸」を目にした。森の奥深くで、祈る姿のまま水晶と化した修道士。戦場で、剣を振り上げたままの姿で虹色に輝く騎士。それらは皆、かつて魔法を使った者たちのなれの果てだった。その美しさと、そこに宿る完全な沈黙が、リアムに死の予感を色濃く突きつけた。彼は自分の未来の姿をそこに見て、何度も嘔吐した。

それでも、彼は進んだ。リナの手を引き、泉を目指した。日に日に重くなる妹の身体と、少しずつ輝きを増していく自分の指先を感じながら。輝きは、命を削る代償そのものだった。

第三章 泉の真実

幾多の困難を乗り越え、リアムとリナはついに霧深き谷の最奥、「始祖の泉」にたどり着いた。泉は静謐な光を湛え、周囲には心地よい風が吹いている。だが、そこに「万病を癒す」という治癒師の姿はなかった。

泉の中央に鎮座していたのは、人間ほどの大きさの、巨大な水晶だった。

それは、今まで見てきたどの晶骸よりも複雑で、荘厳な輝きを放っていた。まるで、銀河そのものを閉じ込めたかのように、無数の光がその内側で明滅している。絶望がリアムの膝を折った。ここにも、救いはなかった。ただ、偉大な魔法使いの、美しい墓標があるだけだった。

「よくぞ参られた、若き魂よ」

その声は、頭の中に直接響いてきた。驚いて顔を上げると、目の前の巨大な水晶が、ひときわ強く輝いた。

「あなたは……?」

「私は、かつてこの泉を守っていた者。そして今、この泉そのものとなった者」

水晶――賢者は、精神だけの存在としてリアムに語りかけた。リアムは必死に訴えた。妹の呪いを解いてほしい。この晶化を止めてほしい、と。

「若者よ、そなたは大きな誤解をしている」賢者の声は、穏やかで、どこか慈しみに満ちていた。「それは呪いではない。病ですらない。それは――『昇華』だ」

昇華。聞き慣れない言葉に、リアムは眉をひそめた。

「我々の魂は、本来、純粋な光の奔流。肉体とは、その魂をこの世界に留めておくための、仮初めの器に過ぎぬ。魔法とは、魂の輝きを器から解き放ち、世界の理に干渉する行為。そして晶化とは、その魂の輝きに肉体が追いつき、魂本来の形、すなわち光の結晶へと還っていく、生命の最終進化なのだ」

リアムは言葉を失った。呪いだと、忌むべき病だと信じてきたものが、進化だというのか。

「人々は、個としての人格や記憶を失うことを恐れ、昇華を『死』と呼び、呪いと蔑んだ。だが、我々は消え去るのではない。世界の理と一つになり、永遠の存在となるのだ。かつてこの世界が虚無に飲み込まれかけた時、多くの魔法使いたちが自ら昇華し、その身を世界の礎となる『柱』とすることで、世界を救った。そなたが道中で見た晶骸は、その名もなき英雄たちの姿だ」

衝撃的な事実に、リアムの足元が崩れていくようだった。価値観が、世界そのものが、根底から覆される。

「では……リナを治す方法は……」

「存在しない。それは彼女の魂の在り方そのものだからだ。むしろ、祝福すべきことなのだよ。あの幼さで昇華の兆候を示すとは、それだけ彼女の魂が、誰よりも純粋で、強大である証拠なのだから」

賢者の言葉は、最後の希望を打ち砕く、非情の宣告だった。

第四章 ふたつの光

泉からの帰り道、リアムは一言も発することができなかった。頭の中では、賢者の言葉が何度も反響していた。「昇華」「進化」「祝福」。それは、彼の理解を、彼の願いを、あまりにも無慈悲に超越していた。

彼はリナを「救う」ために旅をしてきた。病気の妹を、元の健康な身体に戻すために。だが、それがそもそも間違いだったというのか。彼女の魂の輝きを、彼は「病巣」としてしか見ていなかったのだ。

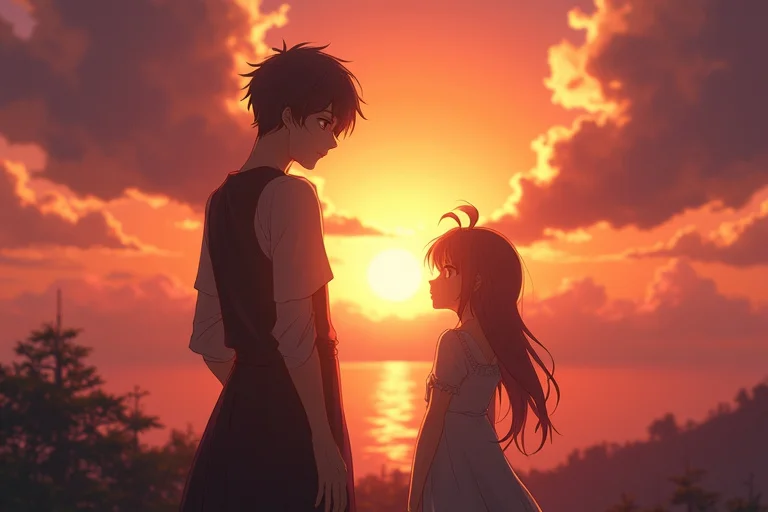

その夜、野営の焚き火を見つめながら、リナがそっとリアムの手に触れた。彼女の左手は、もう手首の近くまでが美しい水晶に変わっていた。だが、その表情に悲しみや恐怖の色はなかった。

「お兄ちゃん、ごめんなさい。私のせいで、お兄ちゃんの指も……」

「リナ……」

「でもね」リナは自分の水晶の手を掲げ、焚き火の光に透かした。「見て。すごくきれい。夜空のお星様が、全部この中に入っているみたい。私、怖くないよ。なんだか、すごく温かい気持ちになるの」

その言葉に、リアムはハッとした。彼は今まで、リナの気持ちを一度でも考えただろうか。ただ自分の恐怖と絶望を押し付け、「可哀想な妹」という役割を彼女に与えていただけではなかったか。

リナは、自分の身に起こる変化を、あるがままに受け入れていた。その輝きを、美しいと感じていた。彼女を苦しめていたのは、晶化そのものではなく、それを悲しみ、恐れるリアムの姿だったのかもしれない。

リアムの中で、何かが音を立てて砕け、そして、新しい何かが生まれた。妹を「救う」のではない。彼女の魂の選択に「寄り添う」のだ。恐怖を乗り越え、彼女のありのままを愛し、受け入れるのだ。

彼は、自分の左手の手袋を外した。桜色に輝く小指の爪が、夜の闇に浮かび上がる。もう、恐怖はなかった。

「リナ。綺麗だよ。君の魂は、世界で一番綺麗だ」

リアムは微笑んだ。心からの、偽りのない笑顔だった。リナも、花が咲くように笑った。その瞬間、彼女の身体から溢れ出した光が、リアムを優しく包み込んだ。

「お兄ちゃん、一緒だよ」

リアムは、リナの水晶の手を、自分の手で固く握った。そして、生まれて初めて、何の恐れもなく、己の魂の全てを解放した。それは治癒の魔法でも、何かを破壊する魔法でもない。ただ、愛する妹の魂と、自らの魂を共鳴させる、純粋な祈りの光だった。

二人の身体から放たれる光は一つに溶け合い、夜の闇を真昼のように照らし出した。

霧深き谷の奥、始祖の泉のほとりに、新たな晶座が生まれた。それは、二人の兄妹が寄り添う形をした、温かな光を永遠に放ち続ける、一つの巨大な水晶。

それは悲劇の痕跡ではない。二つの魂が、最も純粋な愛の形で完成し、世界を支える新たな光となった証だった。その輝きは、死を超え、時を超え、訪れる者たちの心を静かに照らし続ける。喪失か、あるいは至上の救済か。その答えは、ただ、その温かな光の中にだけ存在していた。