第一章 罅割れた琥珀と借り物の夢

アトリエに満ちる、古い木と磨き油の匂い。その中で、リアムは息を詰めていた。彼の手の中にあるのは、人の一生が凝縮された宝石――『記憶の結晶(メモリア)』。琥珀色のそれは、ひと月前に亡くなった街の名士、アルノー氏が遺したものだ。

リアムは「晶石磨き」だ。人が死の瞬間に遺すメモリアには、その生涯で最も強かった想いが核として宿る。しかし、同時に苦痛や恐怖といった負の感情が「ノイズ」として表面を覆ってしまう。それを繊細な技術で磨き上げ、遺族が故人の温かい記憶だけを安全に追体験できるよう整えるのが、彼の仕事だった。

リアムにとって、この仕事は呪いにも似ていた。幼い頃に火事で両親を亡くした彼には、家族と呼べる記憶がほとんどない。あるのは、煙の匂いと灼熱の熱、そして誰かに強く腕を引かれた感触だけ。他人の幸福な記憶を磨くたび、自身の空虚な胸の内が、冷たい風に晒されるような心地がした。

「集中しろ、リアム」

師匠のダリオが、背後から低い声で言った。その声に、リアムはびくりと肩を揺らす。手元のメモリアに意識を戻し、精神を集中させる。晶石磨きは、自身の精神を波長合わせのようにメモリアに同調させ、ノイズだけを削り取っていく。危険な作業だ。下手に深層に触れれば、他人の記憶に精神が汚染され、自我が混濁する。

彼は慎重に、アルノー氏のメモリアの表層を撫でるように磨き始めた。チリ、と微かな痛みが指先から伝わる。事業の失敗、裏切り、病の苦しみ。そうしたノイズが剥がれていく。そして、その下から温かい光が漏れ始めた。妻との結婚式、息子が生まれた日の喜び。リアムは仕事だと割り切り、それらの記憶に心を動かさないよう努めた。

その時だった。不意に、指先が結晶の微細な罅(ひび)に触れた。しまった、と思った瞬間、強い力で精神が引きずり込まれる。

視界が白く染まり、知らないはずの光景が脳裏に溢れ出した。

――緑豊かな庭。自分より少し年上に見える、栗色の髪の少年が笑っている。その傍らには、優しい眼差しの父母がいる。「エリオ、こっちへおいで」と母が手招きする。少年が振り返り、リアムに向かって手を振った。その笑顔は、まるで太陽のようだった。

次の瞬間、ビジョンは激しいノイズに掻き消される。

――燃え盛る家。黒煙。耳を劈くような悲鳴。誰かの絶望的な叫び声。

「――っ!」

リアムは喘ぎながら、メモリアから手を離した。心臓が激しく鼓動し、冷や汗が背中を伝う。今の光景はなんだ? アルノー氏の記憶のはずだ。なのに、なぜあの少年は、まるで自分のことのように感じられたのだろう。そして、あの幸せな光景に混じった火事の悪夢は、自分の失われた過去と奇妙に重なって、胸の奥をざわつかせるのだった。

罅割れた琥珀の中で、借り物の夢が静かに瞬いていた。それは、リアムの孤独な魂を捕らえて離さない、甘く危険な光だった。

第二章 侵食する追憶

あの日以来、リアムの心はエリオと名乗った少年の記憶に囚われていた。あれはアルノー氏の息子だろうか。いや、それにしては奇妙なほど、自分自身の体験のように生々しい。もしかしたら、火事で失った自分の記憶の断片が、メモリアに共鳴したのかもしれない。そんなあり得ない希望が、禁忌への扉を静かに押し開けた。

リアムは師匠の目を盗み、夜ごとアトリエに忍び込んだ。琥珀色のメモリアを手に取り、あの罅にそっと指を触れる。故意に他人の記憶を深く覗き込むのは、晶石磨きにとって最大の禁忌。自我を失う危険な行為だ。だが、リアムは止められなかった。

「エリオ、本を読むのが好きなんだな」

「父さん、この木の剣、見て! リアムと一緒に作ったんだ」

「母さん、今日のスープは最高だよ」

流れ込んでくる記憶は、温かく、満ち足りていた。エリオの両親は、リアムが夢に見た理想そのものだった。リアムはエリオの視点を通して、誕生日を祝われ、怪我をすれば心配され、夜は物語を読み聞かせてもらう幸福を「追体験」した。まるで自分がエリオであるかのように、その記憶に没入していく。いつしか、曖昧で苦しいだけの自分の過去よりも、鮮明で幸せなエリオの記憶が、リアムの現実を侵食し始めた。

孤独だった食事が、温かいスープの味で満たされる。誰もいない部屋が、家族の笑い声で満たされる気がした。彼は、空っぽだった自分の中に「エリオ」という人格を築き上げ、その幸福に寄りかかることで、ようやく安らぎを得たのだ。

だが、奇妙な出来事が起こり始める。

「よぉ、エリオ。昨日はどこに行ってたんだ?」

市場で馴染みのパン屋に、そう呼びかけられた。リアムが怪訝な顔をすると、パン屋は「ああ、すまん。リアム。お前とエリオは兄弟みたいに仲が良かったから、つい」と頭を掻いた。エリオ? 誰のことだ、と問い返そうとして、リアムははっと口をつぐんだ。エリオは、メモリアの中にいる少年のはずだ。

師匠のダリオまでもが、ある日、彼の磨いた別の晶石を見て言った。

「この仕上げ、昔のエリオのやり方にそっくりだ。あいつは才能があったが、少し詰めが甘かった。お前もだ、リアム」

リアムは背筋が凍る思いだった。師匠もエリオを知っている? なぜ? 混乱するリアムに、ダリオは「メモリアに触りすぎると、他人の癖がうつることがある。気をつけろ」とだけ告げた。

リアムは、すべてメモリアの副作用による精神混濁なのだと自分に言い聞かせた。だが、心のどこかで分かっていた。何かがおかしい。自分の世界と、エリオの記憶の世界の境界線が、急速に溶け出している。それでも彼は、琥珀色の夢から抜け出すことができなかった。真実を知るのが、あまりにも怖かったからだ。

第三章 火の夜の真実

アルノー氏のメモリアの研磨が、最終段階に入った。残るは、結晶の核にこびりついた、最も強い負の感情のノイズだけ。それは、あの火事の夜の記憶に違いなかった。リアムは震える手でメモリアを掲げ、最後の作業に取り掛かる。これを剥がし終えれば、もうエリオの記憶に触れる口実もなくなる。それが寂しくもあり、恐ろしくもあった。

彼はこれまでで最も深く、精神を同調させた。結晶の核へ、核へと潜っていく。

――お願い、この子だけは。

――エリオ、リアムを頼む。

悲痛な声が響く。アルノー夫妻の声だろうか。いや、違う。もっと若く、切羽詰まった声だ。

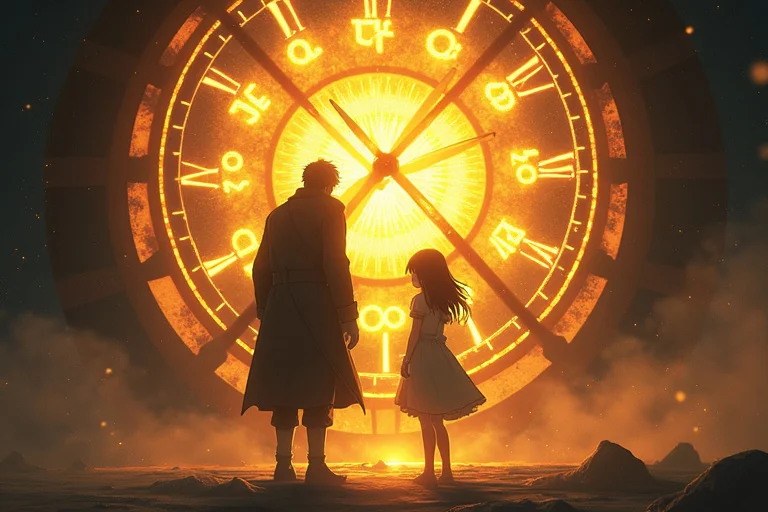

そして、リアムは見てしまった。すべてを。

燃え盛る邸宅。梁が焼け落ち、黒煙が肺を焼く。二人の大人が、二人の子供を庇うように覆いかぶさっていた。優しい笑顔の、エリオの両親だった。

彼らに庇われているのは、息子のエリオ。そして、もう一人。エリオより少し幼い、黒髪の少年――リアム自身だった。

「リアム!」「エリオ!」

両親は、崩れてきた瓦礫の隙間を指差す。一人しか通れない、小さな隙間。絶望的な選択を迫られた二人は、一瞬だけ視線を交わした。そこには、血の涙を流すような哀しみと、鋼のような決意が浮かんでいた。

母親が、リアムの腕を掴んだ。「リアム、行きなさい!」

「嫌だ!母さんと父さんと、エリオと一緒じゃなきゃ嫌だ!」幼いリアムが泣き叫ぶ。

その時、今まで黙っていたエリオが、震える声で言った。

「父さん、母さん。……リアムを行かせて」

「エリオ……!」

「僕は兄ちゃんだから。それに、僕たちのこと、リアムに覚えていてほしいんだ。僕たちが家族だったこと、忘れないでほしいから」

エリオはそう言うと、渾身の力でリアムの背中を押した。小さな体が、瓦礫の隙間から外の世界へと押し出される。振り返ったリアムの目に最後に映ったのは、炎の中で自分に微笑みかけるエリオと、彼を強く抱きしめる両親の姿だった。そして、轟音と共に天井が崩落した。

――ああ。

リアムは、現実の世界で膝から崩れ落ちた。涙が後から後から溢れて止まらない。

あれは、アルノー氏のメモリアではなかった。あの街の名士は、遠縁の親戚として、火事の後に残された結晶を預かっていたに過ぎない。

この琥珀色の結晶は、たった一人の少年の、最後の願いそのものだった。

死の間際にエリオが遺した、たった一つの強い想い。

『リアムに、僕たちの家族の記憶をあげたい。あいつが、独りぼっちで生きていかなくて済むように』

その願いが、このメモリアを創り出したのだ。

リアムが今まで自分のものだと思っていた「火事で両親を亡くした曖昧な記憶」こそが、封印していた真実。そして、彼が憧れ、拠り所にしてきた「幸せな家族の記憶」は、すべて、友の犠牲と願いの上に与えられた、借り物だったのだ。

自分の空っぽの胸を満たしてくれていた温もりは、友の命そのものだった。その途方もない真実に、リアムの魂は悲鳴を上げた。

第四章 君がくれた物語

慟哭するリアムの肩を、大きな手がそっと掴んだ。いつの間にか背後に立っていた師匠のダリオが、静かな目で見下ろしていた。

「…全部、思い出したか」

リアムは頷くことしかできない。ダリオは、すべてを知っていたのだ。リアムがエリオの一家と共に暮らしていたことも、あの火事のことも、そして、このメモリアが誰のものなのかも。

「師匠は…なぜ黙って…」

「お前が自分で気づくのを待っていた。他人に教えられた真実では、本当の意味でお前の血肉にはならんからだ」

ダリオはリアムの手からメモリアをそっと取り上げ、光に透かした。ノイズは完全に消え去り、純粋な琥珀色の輝きだけが残っている。

「エリオ君は、お前に罪悪感を背負わせるために、これを遺したんじゃない。お前が孤独に苛まれないように、温かい記憶という名の鎧を、お守りを遺してくれたんだ。その願いを、お前はどう受け止める?」

ダリオの言葉が、リアムの心に深く沁みた。罪悪感ではない。感謝だ。エリオがくれたのは、単なる記憶ではない。それは、生きるための力だった。独りではないと信じるための、物語だった。

数日後、リアムは一つの決意を固めた。彼は完成したエリオのメモリアを、アルノー氏のもとへは届けなかった。この記憶は、他の誰でもない、自分だけに向けられたエリオからの最後の贈り物なのだ。

彼は晶石磨きの道具を置いた。もう、他人の記憶を磨く必要はない。代わりに、彼は一冊の古いノートとペンを取った。

リアムは「記憶の語り部」になることを決めた。

エリオからもらった記憶を、借り物の夢としてではなく、自分の一部として受け入れ、その物語を語り継いでいく。それが、エリオの分まで生きることだと信じたからだ。彼の犠牲を、彼の願いを、無意味にしないために。

季節が巡り、リアムは街外れの小さな孤児院の前に立っていた。かつての自分と同じように、家族の温もりを知らない子供たちがいる場所。

彼は子供たちを集め、穏やかな声で語り始めた。

「昔々、あるところに、自分の大切な記憶を、たった一人の友人に贈った、とても勇敢で優しい少年がいました。その少年の名前は、エリオといってね…」

語りかけるリアムの顔には、もう孤独の影はなかった。エリオの記憶は、彼の血肉となり、その魂を豊かにしていた。借り物の夢は、今や彼自身の物語となり、未来へと繋がっていく。

彼の胸の中では、琥珀色の結晶が、永遠に温かい光を放ち続けていた。それは、二人の少年の魂が一つになった、愛と友情の証だった。記憶とは、ただの記録ではない。それは、誰かを生かし、未来を紡ぐための、世界で最も美しい贈り物なのだ。