第一章 災厄は歌い、踊る

市役所戸籍係、乾奏介の人生は、灰色のアスファルトのように平坦であるべきだった。規則正しくスタンプを押し、正確無比に書類を捌き、感情の波とは無縁の凪いだ海のように日々を過ごす。それが彼の理想であり、切なる願いだった。なぜなら、彼の感情が少しでも大きく揺さぶられると、世界がバグったミュージカル映画に変貌してしまうからだ。

「だから! なんで俺の『龍神』の『龍』の字が、役所のコンピュータじゃ出せねえんだよ! 俺のアイデンティティを否定する気か!」

窓口に響き渡る怒声。本日三人目の「俺のアイデンティティ」さんだ。奏介は、目の前で顔を真っ赤にして息巻く男を前に、必死で無の境地を保とうと努めていた。大丈夫だ、俺は石。俺はコンクリート。感情などない。

だが、男がカウンターを拳で叩いた瞬間、奏介の心に走った苛立ちの火花が、致命的な信号を送ってしまった。

——カチッ。

世界にスイッチが入る音がした。

奏介の背後にある古びたスチール製のキャビネットが、ぎぃ、と扉をわずかに開け、ジャズの悩ましげなスキャットを口ずさみ始めた。窓の外では、銀色の郵便ポストがマイケル・ジャクソンのように華麗なムーンウォークを披露し、隣の電信柱が天高く突き上げた腕(電線)で情熱的なフラメンコを踊り出す。

「♪アンタの怒り、ごもっとも〜! でも役所のルール、ガチガチよ〜!」

「♪書類がすべて、判子が命〜! それが僕らの、お仕事サ〜!」

奏介が「無機物ミュージカル現象」と呼ぶ、呪いであり、災厄であった。感情の高ぶりに呼応し、周囲の無機物たちが突如として歌い踊り出すのだ。

「な、なんだありゃ……?」

男は窓の外の奇妙な光景に度肝を抜かれ、怒りも忘れて呆然と立ち尽くす。

「ああ、いえ、あれは……最新の地域活性化プロジェクトでして。AR(拡張現実)を利用した……ええと、ストリートアートです。はい」

奏介は顔から血の気が引くのを感じながら、用意していた言い訳を早口でまくし立てた。幸い、男は「最近の技術はワケがわからんな」と呟きながら、すごすごと帰っていった。

ほう、と息をつく奏介の耳に、隣の席から鈴が転がるような声が届いた。

「乾さん、またですか? あのプロジェクト」

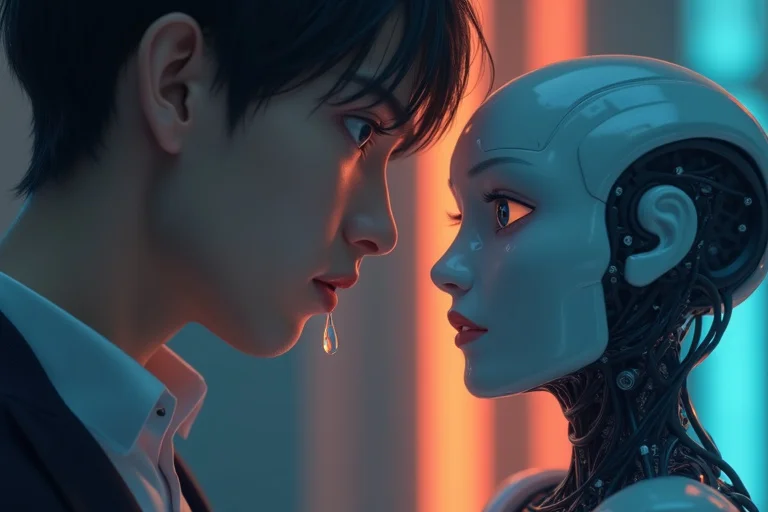

声の主は、同僚の桜井美咲。彼女の笑顔は、奏介の灰色の世界に差し込む唯一の陽光だった。しかし、その陽光こそが、最も危険な起爆剤でもあった。彼女と話すだけで、心臓はサンバのリズムを刻み、机の上のボールペンがタップダンスを始めそうになる。

「ええ、まあ……テスト運用中でして」

「ふふっ、面白いこと考えますね、企画課も。いつか私も見てみたいなあ、ちゃんと」

桜井さんの屈託のない笑顔に、奏介は心臓を押さえながら曖昧に頷くことしかできなかった。この呪われた体質を、彼女にだけは、絶対に知られてはならない。彼女に気味悪がられたら、彼の平坦なアスファルトの人生は、修復不可能なほど粉々に砕け散ってしまうだろう。

第二章 フェスティバルと揺れる心

平穏を願う奏介の祈りも虚しく、災厄は思わぬ形で彼に牙を剥いた。年に一度の「市民ふれあいフェスティバル」の実行委員に、桜井さんとペアで任命されてしまったのだ。

「なんで俺が……」

辞令を手に、奏介は頭を抱えた。人前に出るのも、大勢で何かを成し遂げるのも苦手だ。何より、イベント準備の過程で発生するであろう無数の感情の起伏が、どれほどの大規模ミュージカルを誘発するか、想像するだけで眩暈がした。

「乾さん、一緒に頑張りましょうね!」

隣でキラキラと目を輝かせる桜井さんに、奏介は「はあ」と気の抜けた返事しかできない。だが、彼女の熱意は本物だった。企画会議では率先してアイデアを出し、備品倉庫では率先して重い荷物を運ぶ。その姿を見ているうちに、奏介の中にも、罪悪感とめんどくささが入り混じった奇妙な責任感が芽生え始めていた。

準備は困難を極めた。予算はカツカツ、人手は不足、そして降りかかる数々のトラブル。協賛企業の看板が届かない、レンタルした長机の数が足りない、ボランティアの高校生が当日になって集団で風邪をひく。

そのたびに、奏介の心は激しく揺さぶられた。

長机が足りないと聞いた瞬間、倉庫の隅に積まれたパイプ椅子たちが「♪数が足りない、どうしましょ〜!お客さん、地べたに座らせる〜?」と悲壮感たっぷりのコーラスを始めそうになり、奏介は慌てて「落ち着け俺!これは試練だ!」と心の中で般若心経を唱えた。

桜井さんが指先に小さな切り傷を作った時は、救急箱の中の絆創膏たちが「♪早く貼って、守ってあげて!彼女の指から赤い花〜!」とオペラ調で歌い出し、奏介は絆創膏を鷲掴みにしてその口(?)を塞いだ。

「乾さん、最近なんだか変ですよ? 大丈夫ですか?」

桜井さんが心配そうに彼の顔を覗き込む。彼女との距離が、近い。石鹸の優しい香りが鼻腔をくすぐり、奏介の心臓は暴れ馬のように跳ねる。まずい。非常にまずい。脳内で警報が鳴り響く。

見れば、壁に立てかけてあったモップが、情熱的なタンゴのステップを踏み始めようと小刻みに震えている。

「だ、大丈夫です! ちょっと、準備で疲れてるだけですから!」

奏介はモップを睨みつけて牽制しながら、桜井さんからそっと距離を取った。彼の奇妙な挙動に、彼女は首を傾げるばかりだった。

フェスティバルが近づくにつれ、奏介のストレスは限界に達していた。しかし同時に、困難を乗り越えるたびに「ありがとう、乾さんのおかげです」と微笑む桜井さんの顔を見るのが、彼の唯一の喜びにもなっていた。この喜びもまた、ミュージカルの引き金になるという皮肉を噛み締めながら。

第三章 喝采、あるいは人生の開幕

フェスティバル当日。空は憎らしいほど青く晴れ渡り、会場には朝から大勢の市民が詰めかけていた。奏介は運営本部で神経をすり減らしながら、タイムテーブルを睨みつけていた。ここまで、大きなミュージカルは起こっていない。奇跡的だった。

だが、悲劇はメインイベントの直前に起こった。ステージの音響機材が、けたたましいノイズを発したのを最後に、うんともすんとも言わなくなったのだ。スピーカーは沈黙し、マイクはただの鉄の塊と化した。会場が、ざわつく。

「どうしよう……どうしよう……」

ステージ袖で、桜井さんが顔面蒼白になって立ち尽くしていた。この日のために、彼女がどれだけ奔走していたか、奏介は誰よりも知っている。彼女の瞳から、大粒の涙がぽろぽろと零れ落ちた。

その涙が、奏介の心の最後のタガを外した。

平穏な人生? 灰色のアスファルト? どうでもいい。この呪われた体質が、彼女の笑顔を取り戻せるのなら。

奏介は腹を括った。彼は天を仰ぎ、まるでそこに誰かがいるかのように、静かに、しかしはっきりと呟いた。

「じいちゃん。見てるんだろ。力を貸してくれ。今、使わなくていつ使うんだよ、この迷惑な才能を!」

その瞬間だった。

世界が、息を呑んだ。

沈黙していたスピーカーが、突如として壮大なファンファーレを奏で始めた。それは、どんな高級オーディオも再現できない、豊かで、温かい音色だった。

驚く観客たちの目の前で、信じられない光景が広がる。

ステージの鉄骨トラスがしなやかなバレリーナのように体をくねらせ、会場に並べられた何百脚ものパイプ椅子が、一斉にウェーブを始めた。たこ焼きの屋台からは湯気と共に陽気なマーチが流れ、ゴミ箱たちが蓋をカスタネットのように打ち鳴らし、空に浮かぶアドバルーンが荘厳なバスパートを歌い上げる。

それは、もはや「現象」ではなかった。街全体が、生命を吹き込まれた巨大なオーケストラであり、一大レビュー団だった。

圧倒的なスペクタクルに、観客たちは最初こそ呆気に取られていたが、やがてその楽しげで、途方もないエネルギーに巻き込まれ、自然と手拍子が沸き起こった。

奏介は、呆然とする桜井さんの手を取った。

「桜井さん、踊ろう」

「え……? なに、これ……乾さん……?」

「説明は後。今は、このステージを成功させるんだ」

彼は彼女をステージの中央へと導いた。ぎこちないステップで、奏'介は踊り始める。そして、近くに転がっていた死んだはずのマイクを拾い上げ、叫んだ。それはもう、歌になっていた。

「♪ごめんねいつも、変なやつで! 気持ちを隠してばかりで!」

彼の歌に、街がコーラスを重ねる。

「♪でも本当は、伝えたかった! ずっと君が、好きでしたと!」

桜井さんの目が、驚きと混乱の中で大きく見開かれる。その時、奏介が祖父の形見としてずっと身につけていた古い懐中時計が、柔らかな光を放った。そして、彼の脳内に、懐かしく、そして力強い声が直接響き渡った。

『そうだ、奏介! よく言った! 人生はデカいステージだ! じっとしてたら、ただの背景だぞ! 楽しめ! 謳歌しろ! それが、伝説のミュージカル演出家だったワシが、愛する孫に贈る、最後のグランドフィナーレだ!』

そうか。これは呪いじゃなかったのか。

不器用で、真面目すぎる孫を心配した、天国の祖父からの、最高に迷惑で、最高に温かいエールだったのだ。

第四章 ふたりだけのアンコール

街を巻き込んだ前代未聞のミュージカルは、観客の熱狂的なスタンディングオベーションの中で幕を閉じた。機材トラブルなど誰も覚えていない。人々はただ、あの奇跡のような光景と、ステージ中央で照れながらも真っ直ぐな歌を届けた市役所職員のことを、長く語り継ぐことになった。

桜井さんは、泣きながら、それでいて満面の笑みで、奏介に拍手を送っていた。

後日、乾奏介は市役所の有名人になった。「ミュージカル係長」だの「踊る戸籍係」だの、好き勝手なあだ名をつけられたが、彼はもうそれを恥ずかしいとは思わなかった。むしろ、少しだけ誇らしかった。

その日の夕方、奏介は桜井さんを屋上に呼び出した。

「あの、フェスティバルのことなんだけど……」

奏介が言いかけると、桜井さんはにっこりと笑ってそれを遮った。

「あんな派手な告白、断れるわけないじゃないですか」

彼女の答えに、今度は奏介の感情が高ぶる。だが、それはもはや恐怖ではなかった。喜びと安堵が、彼の全身を満たしていく。

二人は並んで、夕暮れの帰り道を歩いていた。奏介は、自分の体質のこと、そして祖父のことを、ゆっくりと彼女に話して聞かせた。桜井さんは、驚きながらも、楽しそうに相槌を打ってくれる。

ふと、奏介は気づいた。

二人が歩く歩道に、街灯が優しいスポットライトを落としている。すぐそばのマンホールの蓋が、カタ、カタ、と二人の歩みに合わせて小さなリズムを刻んでいる。風に揺れる街路樹の葉が、サラサラと柔らかなシェイカーの音を奏でている。

それは、誰にも気づかれない、世界で一番ささやかで、そして最高に贅沢なアンコールだった。

奏介は桜井さんの手をそっと握った。彼女は、優しく握り返してくれた。

もう、灰色のアスファルトの人生なんて目指さない。これからは、時々、いや、きっと頻繁にミュージカルが始まる、カラフルで、少し騒がしくて、愛おしい人生を歩んでいこう。

天国のじいちゃん、見てるかい。

僕の人生という名のミュージカルは、今、最高のパートナーを迎えて、第二幕が始まったところだよ。

奏介は空を見上げて微笑んだ。遠くで、飛行機雲が巨大な音符の形を描いたような気がした。