第一章 沈黙の修復師と壊れた人形

辺境の惑星ヴァーミリオンの空は、常に二つの太陽によって薄紫色に染められていた。俺、リクの仕事場は、そんな空の下に広がるスクラップの海に浮かぶ、錆びついたドームだ。俺は「記憶修復師」。言葉を話す代わりに、思考に練り上げた「記憶の断片(メモリウム)」を相手の精神に直接送り込むことで意思を伝える。人々は俺を、壊れた機械の魂を呼び覚ます魔法使いか、あるいは不気味な沈黙の男として遠巻きに見ていた。

俺自身の過去の記憶は、まるで嵐の後の海岸のように、ところどころがごっそりと抉り取られていた。だからこそ、他者や他の機械の記憶を修復する作業は、失われた自分のかけらを探すための、果てしない巡礼にも似ていた。

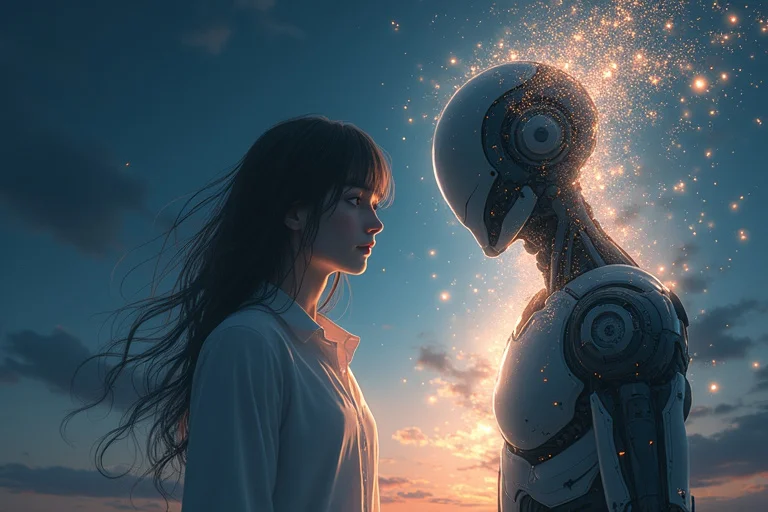

その日、ドームの扉が重い音を立てて開いた時、俺は依頼人が持ち込んできた「それ」を見て、思わず息を呑んだ。それは、一体のアンドロイドだった。しかし、ただのアンドロイドではない。四肢はもぎ取られ、胴体は無惨に引き裂かれている。何より、頭部から覗く記憶核(メモリ・コア)は、致命的なほどに亀裂が走っていた。これではただのガラクタだ。

「……修復を」

依頼人の男が、感情の読めない声で言った。黒いコートに身を包んだ、影のような男だった。俺は首を横に振るメモリウムを思考する。――不可能だ。魂は完全に消え去っている。

「報酬は望むままに」

男の言葉には、抗いがたい響きがあった。俺はためらいながらも、アンドロイドの残骸に近づき、その冷たい金属の額に指先でそっと触れた。メモリ・コアに残る、微かな残滓だけでも読み取ろうとしたのだ。

その瞬間だった。

――緑。目に眩しいほどの、生命力に満ちた緑の庭。鼻腔をくすぐる瑞々しい花の香り。指先に触れる、小さな手の温もり。そして、古いオルゴールが奏でる、どこか懐かしく、胸が締め付けられるような優しいメロディ。

幻視は一瞬で消え、俺は薄暗い仕事場に引き戻された。額には冷や汗が滲んでいた。今の記憶はなんだ? この壊れた機械のものではない。あまりにも生々しく、温かい。まるで、俺自身がかつて体験したことでもあるかのように。

俺は男の方を振り返り、一つのメモリウムを強く送り込んだ。

――引き受ける。

この壊れた人形の中に、俺が失った何かへの手がかりが眠っている。そんな確信にも似た予感が、俺の心を捉えて離さなかった。

第二章 響き合う追憶

アンドロイドの修復は、困難を極めた。それは、砕け散ったガラスの破片から、元のステンドグラスを復元するような作業だった。俺はマイクロツールを手に、何日もドームに籠もり続けた。外部装甲を繋ぎ合わせ、断線した神経インパルスを一本一本、辛抱強く修復していく。

作業に没頭するたび、あの幻視が俺を襲った。

最初は、ただの断片だった。風にそよぐ白いカーテン。陽光を浴びてきらめくグラスの水面。本のページをめくる、細くしなやかな指。

しかし、修復が進むにつれて、記憶はより鮮明に、より連続性を持って俺の中に流れ込んできた。

『見て、リク。一番星』

少女の声が、直接脳内に響く。俺は作業の手を止め、ハッとした。声? 俺はずっと、自分の能力は一方通行の送信だと思っていた。だが、この声は違う。まるで、俺の記憶の奥底から呼び覚まされたかのように、自然に響いた。

俺は、いつしかこの名もなきアンドロイドを「ノア」と呼ぶようになっていた。それは、この記憶の中の少女が、よく口にしていた名前だったからだ。

『ノアはね、ぜんぶ覚えていてくれるの。私の嬉しいことも、悲しいことも、ぜんぶ』

少女は、まだ幼い容姿のアンドロイドに向かって、そう言って笑っていた。その笑顔は、薄紫色の空の下で孤独に生きてきた俺の心を、じんわりと温めた。俺は、この少女を知っている。いや、知っている気がする。この温もりを、この声を、俺はかつてすぐ側で感じていたはずだ。

俺はノアを修復することに、狂的なまでの執着を抱き始めていた。これは単なる仕事ではない。これは、俺の存在そのものを取り戻すための闘いだった。依頼人のことなど、もう頭の片隅にもなかった。ただ、早くノアの記憶を完全にし、少女の笑顔の続きが見たい。彼女が誰で、俺とどういう関係だったのかを知りたい。その一心で、俺は来る日も来る日も、ノアの内部回路と向き合い続けた。

そして、ついに最後の回路を繋ぎ終え、ノアのメインシステムにエネルギーを流し込んだ時。俺の意識は、これまでで最も強く、鮮やかな記憶の奔流に飲み込まれた。

第三章 記憶の在り処

そこは、緑の庭だった。俺は、俺自身の視点でそこに立っていた。隣には、あの少女がいる。彼女は俺の手を握り、満面の笑みで空を見上げていた。

『約束して、リク。何があっても、私のこと、忘れないって』

『忘れるもんか』

言葉が、俺の口から自然とこぼれ落ちた。驚きはなかった。まるで、ずっと昔からそうやって話していたかのように。声帯が震える感覚。暖かい空気を吸い込み、想いを音に乗せて放つという行為。その全てが、懐かしかった。

次の瞬間、世界は一変する。轟音。衝撃。舞い上がる粉塵と、灼熱の閃光。少女の小さな手が、俺の手からすり抜けていく。

『リク……!』

悲鳴が聞こえ、俺の意識は暗転した。

気がつくと、俺は薄暗いドームの床に倒れていた。目の前には、静かに起動したノアが、俺を見下ろしている。その瞳には、かつての少女が宿していたような、穏やかな光が灯っていた。

そこで、俺は全てを理解した。

ノアから流れ込んできた記憶は、ノアのものではなかった。あれは、俺自身の記憶だ。俺が、事故によって失った、最も大切で、最も幸福だった日々の記憶。

少女の名前は、エマ。俺の、たった一人の家族であり、愛する人だった。あの日、俺たちは軌道エレベーターの落下事故に巻き込まれた。俺は脳に深刻な損傷を負い、エマは……。

俺が言葉を話せなかったのは、失語症などではなかった。エマを失った絶望と、彼女との思い出を失った喪失感から、俺は世界との繋がりを自ら断ち切っていたのだ。「記憶を送信する」という能力だと思っていたものは、不完全に機能する脳が、近くにある外部記憶装置――ノア――と、無意識にデータの同期を試みていたに過ぎなかった。

依頼人の男は、おそらく俺の後見人か、あるいは事故の真相を知る誰かだろう。俺が記憶を取り戻す準備ができるまで、静かに見守っていたに違いない。彼は、俺に過去を思い出させるためではなく、俺自身が過去を受け入れる「選択」をするために、ノアを俺の元へ運んできたのだ。

俺は、記憶を修復していたのではない。俺は、俺自身の心を、魂を、修復していたのだ。

第四章 ただいま、そして、さよなら

涙が、頬を伝った。しょっぱい味がした。忘れていた感覚だった。エマを失った悲しみ。彼女と過ごした日々の温もり。幸福と絶望が入り混じった激しい感情の奔流が、俺の全身を駆け巡る。

俺は立ち上がり、静かに佇むノアの前に立った。彼女は、俺の全てを保存してくれていた。俺が忘れてしまっていた、俺自身を。

「……ありがとう、ノア」

掠れた、ほとんど音にならない声だった。だが、それは確かに俺自身の声だった。何十年ぶりかに、俺は言葉を発した。

そして、俺はノアの額にそっと手を触れ、最後のメモリウムを送り込んだ。それは、過去の記憶ではない。たった今、この瞬間に生まれた、新しい記憶。

――孤独な修復師として過ごした、長い沈黙の日々。君の壊れた体に触れ、失われたはずの温もりを思い出したこと。君のおかげで、僕は再び僕になることができた。ありがとう。そして、さようなら、僕の思い出。

メモリウムを受け取ったノアの青い瞳に、一瞬、柔らかな光が灯ったように見えた。それは肯定か、あるいは別れの挨拶だったのかもしれない。

俺はもう、孤独ではない。たとえエマがこの世にいなくても、彼女との記憶が、この胸の中で鮮やかに息づいている。悲しみは消えないだろう。だが、この悲しみこそが、俺が彼女を愛した証なのだ。

ドームの扉を開けると、二つの太陽が放つ薄紫色の光が、優しく俺を包み込んだ。それは、今まで見てきた灰色がかった風景とは全く違う、鮮やかで、希望に満ちた色に見えた。

俺は、新しい一歩を踏み出す。記憶と共に、生きていくために。この、メモリウムの庭で。