第一章 静寂の調律師

カイは、息を殺すようにして生きていた。彼の感情は世界を歪める毒であり、呪いだった。喜びは無慈悲な加速を、悲しみは停滞という名の腐敗を、周囲にもたらしてしまう。だから彼は、心を凪いだ水面のように保つ訓練を自らに課していた。灰色のコートの襟を立て、街の喧騒から意識を切り離し、ただアスファルトの継ぎ目だけを見つめて歩く。それが彼の日常だった。

世界は「大消失(グレート・フェード)」と呼ばれる現象に侵食されつつあった。あらゆる存在が、その形を保つための「情報維持コスト」を支払いきれなくなり、予兆もなく輪郭を失い、テレビの砂嵐のような「視覚ノイズ」へと崩れ落ちていく。昨日まであったはずのカフェが、今朝には色の抜けた残像となり、風と共に掻き消える。そんな光景が、もはや珍しくもなくなっていた。

街角の花壇で、一輪の赤いチューリップが儚く明滅しているのをカイは見つけた。その輪郭がノイズに侵され、鮮やかな赤が徐々に色褪せていく。それを見た瞬間、彼の胸に小さな痛みが走った。刹那の悲しみ。その感情の波紋が世界に触れると、チューリップの時間の流れが粘性を帯びて鈍化する。花びらから散りかけていたノイズが、まるで蜂蜜に絡め取られたかのように動きを止め、消滅がわずかに先延ばしにされた。

カイはポケットから古びた真鍮製の羅針盤を取り出す。彼の持つ唯一の希望、「断片の羅針盤(フラグメント・コンパス)」。それは方角ではなく、世界から零れ落ちようとしている存在の悲鳴を指し示す。針は、今しがた彼が救ったチューリップを微かに指し、そしてまた別の、より大きな喪失の予感へとゆっくりと向きを変え始めていた。

第二章 羅針盤の震え

「また、誰かの時間を繕ってきたの?」

アパートに戻ると、窓辺で本を読んでいたエルナが顔を上げた。彼女だけが、カイの特異な体質の秘密を知り、それを呪いではなく「優しい力」と呼んでくれる唯一の存在だった。彼女の穏やかな声を聞くと、カイの張り詰めた心の弦が少しだけ緩む。

「繕うなんてものじゃない。ただの、応急処置だ」カイは羅針盤をテーブルに置き、重いため息をついた。「僕の悲しみが、消えゆくものの時間を少しだけ引き伸ばしているに過ぎない」

「それでも、救われている時間は確かにあるわ」エルナは立ち上がり、カイの冷たい手にそっと自分の手を重ねた。その温もりが、彼の孤独を静かに溶かしてくれる。

その時だった。テーブルに置かれた羅針盤が、カタカタと激しい音を立てて震え始めた。針は一点を狂おしく指し示し、まるで悲鳴を上げているかのようだ。二人が息を呑んで見つめる先、窓の外にそびえ立つ街のシンボル、中央時計塔がそこにあった。

外に飛び出すと、世界はカイがこれまで見たことのない規模で崩壊を始めていた。時計塔の麓の広場では、人々が悲鳴を上げる間もなくその姿をノイズに変え、ざらついた音と共に空間に溶けていく。まるで世界そのものが、巨大な消しゴムで乱暴に消されているかのようだった。カイの胸を抉る強烈な哀れみと恐怖が、周囲の時間を泥のように重くする。空から落ちる雨粒が、彼の目の前で静止した。しかし、世界の崩壊は止まらない。彼の力など、巨大な堤防の小さな亀裂に指を突っ込むような、虚しい抵抗でしかなかった。

第三章 加速する喪失

「行かなくちゃ!」エルナがカイの手を引く。

時計塔へ向かう道すがら、カイの足がふと止まった。そこは、幼い頃に両親とよく訪れた思い出の公園だった。だが今、そのブランコも、滑り台も、砂場も、全てが激しいノイズに覆われ、存在の瀬戸際で明滅していた。

「……あんなに、笑った場所なのに」

カイは吸い寄せられるように、ノイズに侵されたベンチへと歩み寄った。指先が、ざらつく木片に触れる。その瞬間、彼の脳裏に温かい記憶が洪水のように蘇った。父に肩車をしてもらった高い視界。母が作ってくれたサンドイッチの匂い。エルナと初めて出会ったのも、この公園だった。無邪気な笑い声、駆け回る足音、肌を撫でる優しい風。それは、カイが心の奥底に封じ込めていた、純粋で強烈な「喜び」の記憶だった。

感情の奔流が、カイの身体から溢れ出す。

次の瞬間、公園の時間が狂ったように加速した。ベンチの木材は一瞬で朽ち果てて塵となり、ブランコの鎖は瞬く間に錆びて切れ、遊具は風化して砂へと還る。数十年、数百年分の時間が、わずか数秒のうちに公園を駆け抜けていった。そして、轟音と共に全てが完全な情報欠損状態に陥り、跡形もなく消滅した。

「あ……あ……」

カイは呆然と立ち尽くす。自らの喜びが、大切な思い出の場所を完全に破壊してしまった。絶望に膝が折れそうになる彼を、エルナが背後から抱きしめる。

「カイ、あなたのせいじゃない」

その声も、微かに震えていた。カイは彼女の顔を見上げ、そして気づいてしまった。彼を抱きしめるエルナの指先が、ほんのわずかに、しかし確かに、ノイズに侵され始めていることに。

第四章 時計塔の囁き

時計塔の内部は、この世のものとは思えないほど静謐な空間だった。壁面には青白い光の回路が走り、心臓の鼓動のような低い動作音だけが響いている。それはまるで、巨大な生命体の体内か、あるいは超高度な演算装置の内部に迷い込んだかのようだった。

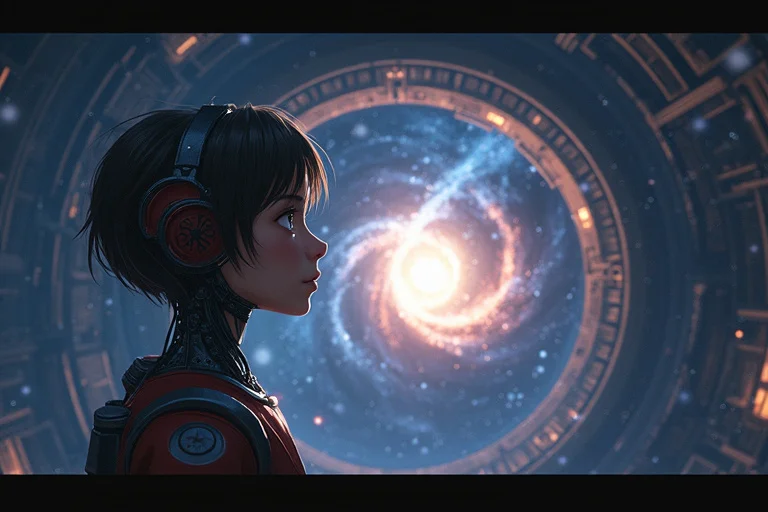

羅針盤の針は、塔の中心で宙に浮かぶ巨大な水晶体を指し示して、沈黙していた。表面は鏡のように滑らかで、内部には銀河のような光の粒子が渦巻いている。

エルナに支えられながら、カイは震える手で水晶体に触れた。

その瞬間、カイの意識は肉体を離れ、光の奔流に飲み込まれた。彼の脳内に、この世界の成り立ち、法則、そして自らの存在理由が、膨大なデータとして流れ込んでくる。

――この宇宙は、シミュレーションである。

――情報維持コストとは、我々「管理者」がこの仮想世界の安定稼働に支払うリソースである。

――現在、システムは次期バージョンへの「更新サイクル」に備え、旧データのアーカイブを開始している。コストの急騰と「大消失」は、その移行プロセスに伴う正常な挙動である。

――だが、移行には膨大なデータ転送が伴い、致命的なエラー(データ破損)の危険性が常に存在する。

そして、カイの脳裏に、彼自身の設計図が映し出された。

――被験体コード:カイ。役割:時間的デバッグ・インターフェース。感情の振れ幅を利用し、データ転送速度を局所的に制御する。悲しみによる『遅延』はエラー発生箇所の時間を停止させ、破損を防ぐ。喜びによる『加速』は、安定したデータの転送を完了させ、更新プロセスを正常に終了させるための最終トリガーである。

エルナの存在もまた、一つのプログラムとして表示された。役割:被験体コード:カイの感情を最大限に増幅させるための『トリガー・コンポーネント』。

全ては、仕組まれていた。彼の苦悩も、エルナとの絆さえも、ただのプログラムだった。

第五章 君がいた時間

意識が現実に戻った時、カイの瞳から色が消えていた。彼はゆっくりとエルナの方を振り返る。彼女は全てを悟ったような、悲しい微笑みを浮かべていた。彼女の身体の半分近くが、もうノイズに覆われていた。

「そう……だったのね」エルナは囁く。「私は、あなたを動かすための、ただの仕掛け」

「違う!」カイは叫んだ。「君との時間は……君の温もりは、本物だった!」

彼から溢れ出した絶望的な悲しみは、時計塔内部の時間を完全に停止させた。壁を走る光の回路は凍りつき、動作音も消え、永遠のような静寂が訪れる。世界の更新が、カイの悲しみによって中断されたのだ。だが、それは根本的な解決にはならない。このままでは、更新に失敗した世界は、カイとエルナもろとも完全なデータクラッシュを迎えるだろう。

道は一つしかなかった。

エルナを、この世界を救うには、更新を完了させなければならない。そのためには、カイの人生で最大級の「喜び」をトリガーにする必要があった。それはつまり、エルナとの出会い、共に過ごした温かい日々、彼女への感謝と愛情、その全てを肯定し、力の源とすること。

しかし、更新が完了すれば、世界はリセットされる。カイも、エルナも、全ての構成要素は初期化され、記憶も関係も、全てが消え去る。

彼女を失う悲しみで世界を止めるか。彼女への愛で世界を救い、二人で消えるか。究極の選択が、彼の肩にのしかかった。

第六章 最期のデバッグ

「カイ」

ノイズの向こうから、エルナのかすれた声が聞こえた。「プログラムでも、偽物でも……あなたと過ごした時間は、私の全てだった。幸せだったわ」

その言葉が、カイの心を決めた。

彼は、ノイズで崩れかけたエルナの身体を、壊れ物を扱うようにそっと抱きしめた。偽物なんかじゃない。この温もりも、この愛しさも、この胸の痛みも、全てが本物だ。たとえシミュレーションの中だとしても、僕たちが感じた想いは、宇宙の真実なのだ。

カイは瞳を閉じる。そして、心の内にあった全ての蓋を、解き放った。

エルナと出会った日の、公園の陽だまり。初めて手を繋いだ時の、彼女の指先の震え。他愛ない話で笑い合った夜。彼女がくれた、温かいスープの味。記憶の断片が、純粋な感謝と愛情へと昇華していく。

彼の人生で最も強く、最も純粋な「喜び」の感情が、光となって身体から爆発した。

それは、世界を救うための、最期のデバッグだった。

極限まで加速した時間が、世界を真っ白な光で塗りつぶしていく。腕の中のエルナの感触が薄れ、カイ自身の意識もまた、光の中へと溶けていった。ありがとう、エルナ。君がいた時間が、僕の世界の全てだった。

更新された世界。

青空の下、かつて時計塔があった広場には、大きな噴水が作られていた。人々は穏やかな顔で行き交い、世界の崩壊などまるでなかったかのような、平和な日常がそこにあった。

一人の少年が、噴水の縁に座ってスケッチブックを広げている。そこへ、一人の少女が駆け寄ってきた。

「あの、すみません。このハンカチ、落としましたよ」

少年が顔を上げると、少女は少し驚いたように目を見開いた。なぜか、初めて会ったはずの彼の顔が、とても懐かしく感じられた。

少年は、少女に向かってはにかむように微笑んだ。

その瞬間、世界のどこかで、誰にも気づかれることなく、一輪の蕾がほんのわずかだけ、他の花よりも早く、そっと花びらを開いた。