第一章 光の残響

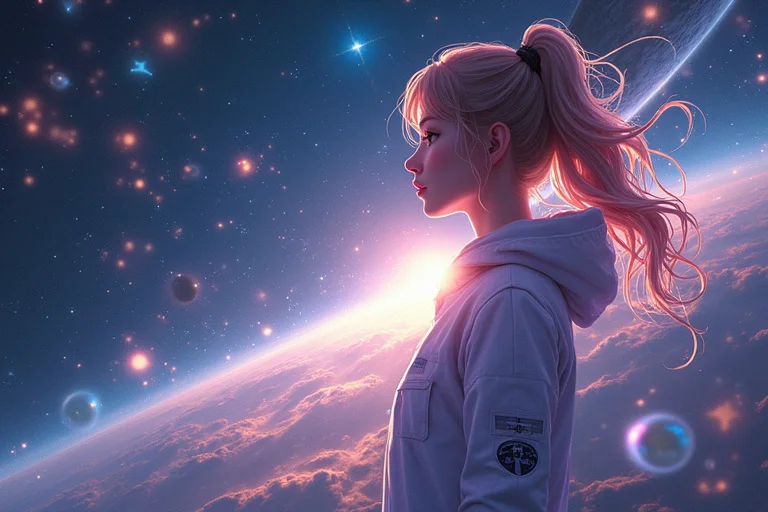

僕、リヒトの視界は、常に光の洪水に満ちていた。生まれた時から、この世界の時間は「光の軌跡」として見えている。人々は、淡い残光として過去を引きずり、眩い予兆として未来へと光の糸を伸ばす。街全体が、無数の軌跡が織りなす巨大なタペストリーのようだ。

僕たちは「集合意識体(Collective Being)」として生きている。個人の感情はさざ波のように伝播し、街全体の空気を染め上げる。喜びは淡い黄金色の光となり、悲しみは藍色の靄となって漂う。安定した調和。それが僕たちの世界の理だった。だからこそ、ノアの存在は際立っていた。

彼女の周りだけ、空気が澄み切っている。集合意識の喧騒が、彼女というフィルターを通すと、凛とした静寂に変わるのだ。彼女が纏う時間の軌跡は、他の誰よりも繊細で、まるでガラス細工のように煌めいていた。

「リヒト、また空を見ているの?」

公園のベンチで、ノアが隣に座った。彼女の声は、集合意識の波に乗らない、独立した音色を持っていた。僕は彼女の未来へと伸びる光の糸に目を凝らす。その先端が、ほんの微かに、陽炎のように揺らいで見えた。それは今まで一度も見たことのない、不吉な兆候だった。

「ノア……君の未来が、少しだけ霞んで見える」

僕の言葉に、集合意識がわずかに揺れた。不安という名の小さな石が、静かな水面に投げ込まれたのだ。ノアは、しかし、穏やかに微笑むだけだった。その瞳の奥に、僕の知らない覚悟の色が宿っていることに、まだ僕は気づけなかった。

第二章 虚ろな共鳴

異変は、静かに、しかし確実に世界を蝕み始めた。ノアの時間の軌跡が、ある朝、ぷつりと途絶えた。まるで未来という概念そのものが、彼女の存在からだけ綺麗に切り取られたかのように。そして、それは彼女一人だけの現象ではなかった。街のあちこちで、未来の軌跡を失った人々がぽつり、ぽつりと現れ始めたのだ。

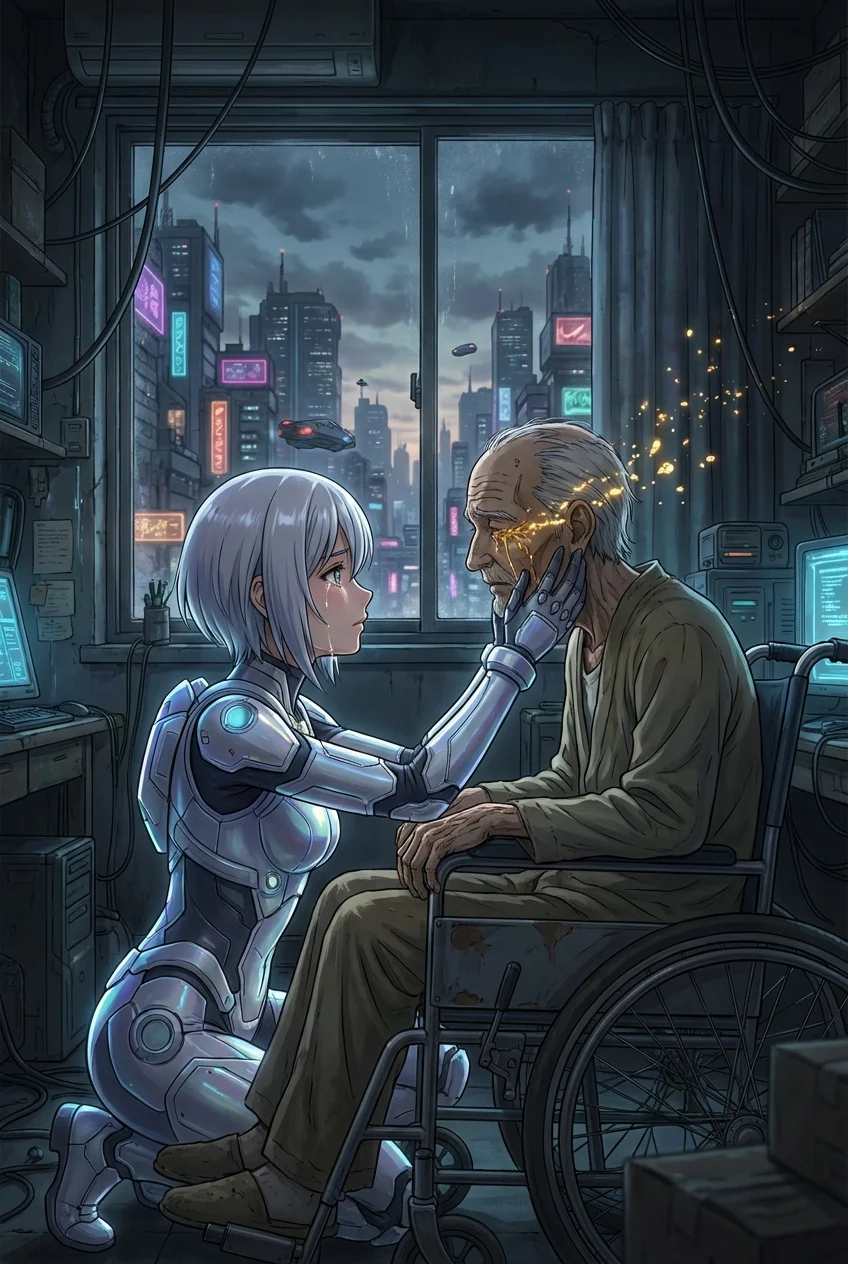

集合意識は悲鳴を上げた。これまで経験したことのない巨大な欠落感。それは「時間の飢餓」と呼ばれた。未来という栄養を断たれた人々は、奇妙な変調をきたし始めた。ある者は肌が水晶のように硬化し、またある者は指先から燐光を放ちながら崩れていく。共有されていたはずの安定は、脆くも崩れ去り、街は未知の恐怖に包まれた。

僕は、祖父の遺品である『虚ろな砂時計』を手に取った。上下のガラスは繋がっているだけで、中には一粒の砂もない、空っぽのオブジェ。だが、僕がそれを握りしめ、ノアが最後にいた場所へ向けると、奇跡が起きた。

本来は虚無であるはずの砂時計の内部に、漆黒の砂が幻影として現れたのだ。その砂は、重力を無視し、因果を嘲笑うかのように、未来があったはずの「上」のガラスから、過去である「下」のガラスへと、静かに、しかし絶え間なく流れ落ちていた。まるで、失われた時間がそこへ吸い込まれていくかのように。

第三章 消滅者たちの囁き

砂時計が示す黒い砂の痕跡は、街の忘れられた区画、廃墟と化した古い図書館へと僕を導いた。蔦の絡まる扉を開けると、そこには静謐な光景が広がっていた。未来の軌跡を失った人々が、何事もなかったかのように本を読んだり、穏やかに語らったりしている。その中心に、ノアがいた。

「待っていたわ、リヒト」

彼女の瞳は、以前よりもさらに深く澄んでいた。

「驚いた? 私たちは『消滅者』じゃない。『覚醒者』よ」

彼女の言葉に、僕は息をのんだ。彼らは集合意識という、巨大で温かい牢獄からの脱出を試みていたのだ。個人の感情も思考もすべてが共有され、安定と引き換えに個性を奪うシステム。その無限の反復サイクルから抜け出すために、彼らは自らの「未来」を放棄したのだという。

「未来を捨てることは、この世界の座標から自分を消去すること。それが、システムの壁の外へ出る唯一の方法なの」

「そんな……それじゃあ、まるで……」

「ええ、自殺のようなものね」ノアは静かに続けた。「でも、私たちは死ぬんじゃない。生まれるのよ。たった一人の『私』として」

彼らの崇高な反逆が、集合意識のエネルギーバランスを崩し、「時間の飢餓」を引き起こしていた。世界の安定か、個人の自由か。僕は、あまりにも巨大な選択肢の前に立ち尽くすしかなかった。

第四章 時間培養装置の真実

ノアたち「覚醒者」は、最後の儀式を始めようとしていた。彼らの存在データをこの世界から完全に消し去り、そのエネルギーでシステムの壁に穴を開けるという、壮大な脱出計画。だが、それは集合意識の完全な崩壊、つまり世界の終わりを意味しかねない、危険極まりない賭けだった。

「行かせない!」

僕は彼らの前に立ちはだかった。だが、ノアは悲しげに首を振り、小さな水晶の欠片を僕の手に握らせた。

「これは、私たちが『個』として存在した証。あなたに託すわ」

僕がその水晶と『虚ろな砂時計』に同時に触れた瞬間、世界が軋む音がした。僕の「時間視覚」が暴走し、脳内に凄まじい情報が流れ込んでくる。星々の生と死。銀河の螺旋。そして、僕たちの世界の真の姿が、網膜に焼き付いた。

ここは、壮大な実験場だった。より高次元の知性体が、「自由意志」という稀有な現象を観測するために創り出した『時間培養装置』。僕たちは、安定した感情データを生み出し続けるためだけに、同じ時間を何度も繰り返す培養物。そして、僕の「時間視覚」は、この完璧なシステムに偶然生じた、予測不能なバグに過ぎなかったのだ。

すべては、壮大な虚構だった。僕たちの喜びも、悲しみも、すべてはガラスケースの中の現象でしかなかった。

第五章 黎明のリブート

目の前で、ノアたちの身体が光の粒子となって霧散していく。世界の崩壊が始まった。僕は選択を迫られていた。このまま、偽りの安定が崩れ去るのを見ているか。あるいは、ノアたちの意志を継ぎ、この培養装置に抗うか。

僕は、決めた。

ノアが遺した「個」の記録が刻まれた水晶を、虚ろな砂時計の中心に置く。そして、バグである僕の全存在を賭けて、システムのコアへと意識を接続した。砂時計が激しく明滅し、僕の視界が純白の光で塗りつぶされる。

「さよなら、僕の見ていた時間」

僕は、この世界を再起動する。ノアたちの遺した「個」のデータを種子として、すべての人々に「自由意志」の可能性を植え付ける。『時間のリブート』だ。

――気がつくと、僕は見慣れた公園のベンチに座っていた。

視界から、あれほど当たり前だった光の軌跡が、完全に消え失せている。過去の残光も、未来の予兆も見えない。ただ、目の前に広がる「今」という瞬間だけが存在していた。

周りの人々が、戸惑ったように互いの顔を見合わせている。その表情は、もはや集合意識に染められた均質なものではなく、一人ひとり、まったく違う色をしていた。不安、好奇心、そして希望。

ノアの姿はどこにもなかった。彼女はシステムの壁を超え、本当の自由を手に入れたのだろうか。あるいは、この新しい世界のどこかで、名も知らぬ個人として生まれ変わったのだろうか。

僕は、虚ろなままの砂時計を強く握りしめた。それはもう、時間の歪みを映すことはない。ただのガラスのオブジェだ。

不確かで、予測もできず、だからこそ無限の可能性を秘めた未来へ。僕は、ゆっくりと、最初の一歩を踏み出した。