第一章 奇妙な美食家

味村譲(あじむらゆずる)の舌は、呪われていると同時に、祝福されてもいた。彼には、他人の強い感情を「味」として感じ取る共感覚があったのだ。怒りは舌を刺すような酸っぱいレモンの味、純粋な喜びは舌の上でとろける上質な和三盆、そして悲しみは、喉の奥にいつまでもこびりつく、煮詰めすぎた薬草のような苦味を伴った。

この特異体質のせいで、味村は人混みが死ぬほど苦手だった。様々な感情の味がごちゃ混ぜになった雑踏は、世界中の駄菓子をミキサーにかけたような、悪趣味で混沌とした味の暴力となって彼を襲う。だから彼は、感情の起伏が少ない食品サンプルを作る職人という、天職ともいえる仕事に就き、人との関わりを最小限にして生きてきた。彼の人生は、無味無臭であることが理想だった。

その日までは。

満員電車のむっとする熱気の中、いつものように味覚をシャットダウンし、無の境地で吊り革にぶら下がっていた味村の舌を、突如として未知のセンセーションが襲った。それは、彼が三十年の人生で一度も経験したことのない、衝撃的な「味」だった。

キャラメリゼしたアーモンドの香ばしさ、パチパチと弾けるソーダキャンディーの刺激、そして完熟マンゴーのようなねっとりとした甘み。それらが複雑なハーモニーを奏で、脳天を突き抜けるような多幸感をもたらす。なんだ、これは。こんな味は知らない。喜びの甘さとも違う、もっと多層的で、知的で、計算され尽くした極上のフレーバー。もし「極上のコメディ」という料理があるならば、きっとこんな味がするに違いない。

味村は我を忘れて味の源泉を探した。視線がたどり着いたのは、車両の隅で小さくうなだれる一人の女性だった。地味なスーツに、きつく結んだ一つ結びの髪。彼女は俯き、ハンカチで何度も目元を拭っている。肩は小刻みに震え、どう見ても泣いていた。

泣いている? 悲しみの味は、苦いはずだ。なのに、彼女から溢れ出す味は、紛れもなく至高のコメディの味なのだ。矛盾した状況に味村の頭は混乱した。彼女は一体何者なんだ? 悲しみの淵で、これほどまでの喜劇を生み出すとは。味村は、その謎めいた美食の虜になってしまった。彼の無味無臭だった日常が、この瞬間、鮮烈な風味を帯びて動き始めたのだった。

第二章 災難のフルコース

謎の女性は、小鳥遊(たかなし)さんといい、同じビルに入居する別会社の事務員であることがすぐに判明した。あの日以来、味村の舌は完全に小鳥遊さんの味の虜になっていた。彼は仕事の合間を縫っては、彼女の姿を探した。それはストーキングというより、むしろ孤高の美食家が幻の食材を追い求める探求に近いものだった。

そして、観察を続けるうちに、味村はある法則に気づいた。彼女から「極上のコメディの味」が放たれるのは、決まって彼女が何かしらの災難に見舞われた時だった。

ある朝は、会社の入り口で財布をぶちまけ、小銭を拾い集めている時に、ふわりとバターポップコーンのような軽快な風味が漂った。またある昼下がりには、公園のベンチで買ったばかりのクリームパンを鳩に奪われ、呆然と空を見上げる彼女から、弾けるグレープソーダのような爽快な味がした。極めつけは、理不尽な上司に書類のミスを押し付けられ、延々と叱責されている時だった。味村が近くの給湯室で聞き耳を立てていると、彼女からは最高級のトリュフチョコレートにも似た、濃厚でビターな甘さが溢れ出していたのだ。

「なるほど…」味村は一人納得した。「彼女は、自らの不幸をエンターテインメントに昇華させる、天性のコメディエンヌなのだ」

彼はそう結論付けた。彼女が泣いているように見えたのも、きっと悲劇のヒロインを演じることで、状況をより面白くするための高等なテクニックなのだろう。なんと素晴らしい才能か。自分の人生そのものを舞台にした、一人芝居。観客は彼女自身。その自己完結した完璧なコメディが、この極上の味を生み出しているに違いない。

味村は、彼女ともっと親しくなり、その味の秘密を解き明かしたいと願うようになった。彼は持ち前の不器用さで、なんとか彼女に接触を試みた。廊下ですれ違いざまに「いつも、美味しそうですね」と囁き、変質者を見る目で見られた。自販機で同じ飲み物を買おうとして、お釣りの取り忘れを指摘され、挙動不審に逃げ出した。

そんなある日、大雨の中、傘もささずにずぶ濡れでバスを待つ小鳥遊さんを見かけた。彼女は大切な企画書を濡らすまいと、ジャケットの中に必死で抱えている。その健気な姿から漂うのは、ほんのり塩気の効いたキャラメルのような、甘じょっぱい魅惑的な味だった。味村は意を決し、自分の傘を彼女に差し出した。

「…どうぞ」

「え…でも…」

「いいですから。俺はすぐそこなので」

短い会話。だが、それがきっかけで、二人は少しだけ言葉を交わすようになった。味村は舞い上がった。これで幻の食材の正体に一歩近づけると。彼はまだ、自分がとんでもない勘違いをしていることに、全く気づいていなかった。

第三章 苦味の正体

その日は、小鳥遊さんの会社で大きなトラブルがあったらしい。彼女が関わったプロジェクトで、致命的なミスが発覚したのだという。噂では、全ての責任を彼女が負わされることになったとか。

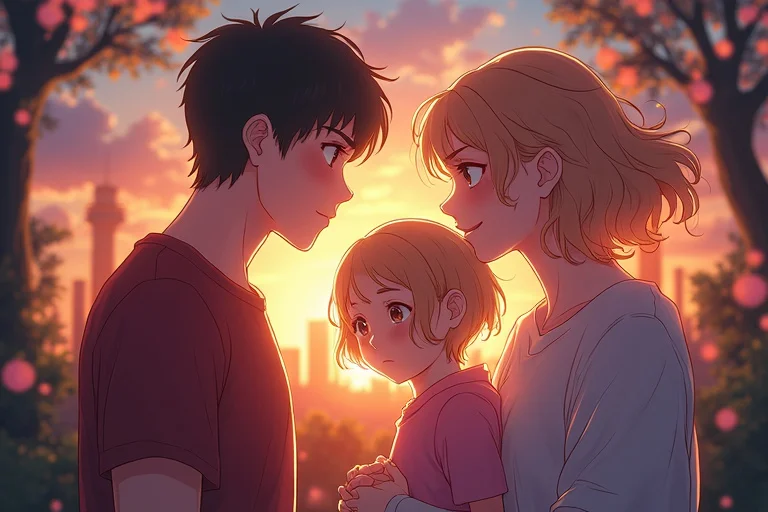

夕暮れ時、味村は公園のベンチで膝を抱える小鳥遊さんの姿を見つけた。街灯が彼女の痩せた背中を寂しく照らしている。彼女の肩は、あの朝の電車で見た時よりもずっと激しく震えていた。

味村の口内に、じゅわっと唾液が湧く。これほどの災難、これほどの逆境。今日こそ、これまで味わったことのない、人生最高の「コメディの味」が堪能できるに違いない。それはきっと、何種類ものスパイスと熟成されたフルーツが複雑に絡み合った、荘厳な交響曲のような味だろう。期待に胸を高鳴らせ、彼はゆっくりと彼女に近づいた。

彼女の半径一メートル以内に足を踏み入れた瞬間、味村の全身を凄まじい衝撃が貫いた。

「ぐっ…!」

それは、味ではなかった。味覚という感覚を破壊する、暴力的なまでの「苦味」の塊だった。挽いた豆を煮詰めて煮詰めて、炭になる寸前まで濃縮したエスプレッソのような、一切の甘さも香りも許さない、絶対的な絶望の味。舌が痺れ、喉が灼け、胃の腑から悲鳴がせり上がってくる。涙が、生理的な反応として勝手に溢れ出た。

なんだ、これは。コメディの味はどこにもない。これは、紛れもなく「悲しみ」の味だ。それも、彼が今まで味わったどんな苦味よりも深く、濃く、救いのない、純粋な悲しみの味だった。

そこで、味村は全てを悟った。

彼女はコメディエンヌなどではなかった。彼女はただ、不運で、不器用で、優しすぎるだけの、一人の人間だった。彼女から漂っていたあの「極上のコメディの味」は、彼女の面白さの味ではなかったのだ。それは、あまりにも深すぎる悲しみとストレスが、彼女の心が壊れてしまわないように、無意識の自己防衛本能によって必死に「笑える出来事」へと味付けを変えられていた、いわば心の鎮痛剤の味だったのだ。

財布を落としたのも、パンを鳩に奪われたのも、上司に怒られたのも、彼女にとっては全てが耐え難い苦痛だった。その苦痛が極限に達した時、彼女の心はそれを喜劇に変換し、麻酔のように甘く香ばしい味に変えることで、かろうじて正気を保っていた。

味村は愕然とした。自分はなんて愚かだったのだろう。他人の壮絶な苦しみを、極上のエンターテインメントとして、珍味として、ただ一方的に味わい、消費していたのだ。彼は美食家などではなかった。魂の悲鳴を啜る、卑しいハイエナだった。

罪悪感と自己嫌悪で、立っていることさえできなくなった。味村は、小鳥遊さんの隣に、ただ静かに座り込んだ。彼女の嗚咽と、自分の舌にこびりついた猛烈な苦味だけが、夕暮れの公園に満ちていた。

第四章 温かいスープの味

翌日、味村は仕事を半日休み、アトリエに籠った。彼は粘土をこね、樹脂を流し込み、一心不乱に何かを作っていた。彼の心の中には、昨日の苦味がまだ残滓のようにこびりついていた。もう二度と、他人の感情を「味」だけで判断するのはやめよう。これからは、味の奥にある本当の心を、自分の目で見つめよう。彼はそう固く誓っていた。

夕方、味村は小鳥遊さんの会社の前にいた。仕事を終えて出てきた彼女は、昨日よりもさらに憔悴しきった顔をしていた。

「小鳥遊さん」

味村の声に、彼女はびくりと肩を震わせた。

「これ…」

彼が差し出したのは、小さな箱だった。彼女がおそるおそる開けると、中には本物と見紛うほど精巧に作られた、小さなたい焼きのキーホルダーが入っていた。それは先日、彼女が雨の中で落としてしまい、泥だらけになって悲しんでいた、あのたい焼きだった。

「これは、食品サンプルなんで、落としても腐らないし、カラスにも食べられません」

味村は、顔を真っ赤にしながら言った。「だから…その…失敗しても、大丈夫です」

彼の不器用な言葉に、小鳥遊さんは虚を突かれたように目を瞬かせた。そして、次の瞬間、彼女の瞳から大粒の涙がぽろぽろとこぼれ落ちた。しかし、それは昨日までの悲しみの涙ではなかった。彼女の口元には、かすかだが、確かな微笑みが浮かんでいた。

その瞬間、味村の舌に、ふわりと温かい味が広がった。

それは、派手な甘さも、刺激的な香りもない、ごく素朴な味だった。丁寧に煮込まれた野菜の甘みが溶け込んだ、優しいコンソメスープのような。あるいは、寒い日に母親が焼いてくれた、焼きたてのパンのような。飾り気はないけれど、体の芯までじんわりと温めてくれる、慈愛に満ちた「幸福」の味。彼が今まで味わったどんな「喜び」の味とも違う、本物の温もりがそこにはあった。

「ありがとうございます」

小鳥遊さんは、涙声でそう言って、深く頭を下げた。

味村はもう、珍しい味や極上の味を追い求めることはないだろう。彼の舌は、これからも人々の感情を様々な味として伝え続けるだろうが、その意味は大きく変わった。それは呪いでも祝福でもなく、ただ、誰かの心に寄り添うための、小さなきっかけに過ぎないのだと。

帰り道、二人は並んで歩いていた。沈黙が心地よかった。

「あの、味村さん」

「はい」

「今日の私の味は、どんな味ですか?」

小鳥遊さんが、少し照れくさそうに尋ねた。味村は一瞬驚いたが、すぐに微笑んで答えた。

「そうですね…今日は、とても温かいスープの味がします。きっと、明日も美味しいですよ」

その言葉に、小鳥遊さんはくすりと笑った。その笑い声は、どんな高級料理よりも、味村の心を豊かに満たしてくれた。