第一章 夢の置き土産

水無月湊(みなづきみなと)の一日は、いつも静かな混乱から始まる。朝の光が薄いカーテンを透かして瞼を刺す。身体を起こすと、枕元にそれがあった。鈍い銀色の光を放つ、見慣れない古いコイン。縁は滑らかに摩耗し、刻まれた紋様は異国の王の横顔だろうか。湊には全く見覚えがない。だが、そのコインを手にした瞬間、昨夜の記憶が奔流のように意識を駆け巡った。

親友の陽向蓮(ひなたれん)との、真夜中の冒険。

「この古い地図、絶対当たりだよ、湊! 港町の外れにある廃墟の灯台。そこに昔、海賊が隠したお宝があるって噂なんだ」

蓮はいつもそうだ。退屈という言葉を知らないかのように、目を輝かせながら次々と新しい計画を立てる。湊は彼のその奔放さに呆れながらも、心の底から惹きつけられていた。昨夜も、蓮に手を引かれるまま、古びた地図を頼りに月明かりの下を走り、苔むした石段を登り、ついに灯台の隠し部屋でこのコインを見つけたのだ。蓮は「これは湊にやるよ。俺たちの最初の宝物だ」と笑った。

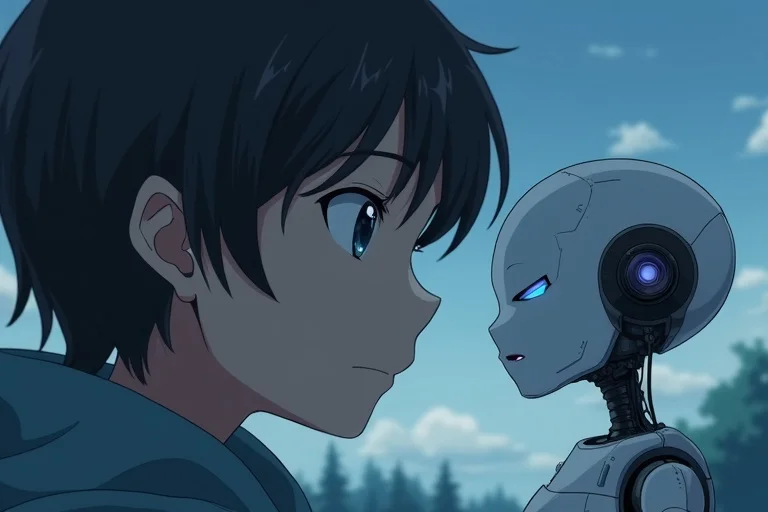

しかし、問題があった。陽向蓮は、湊が眠っている間にだけ会える、夢の中の存在のはずなのだ。

湊の現実は、蓮との世界とは正反対に、色褪せていた。古書店のアルバEイトは静かで、インクと古い紙の匂いに満ちている。客のまばらな午後は、時計の秒針の音だけがやけに大きく響く。人付き合いが苦手な湊にとって、そこは苦痛ではないが、喜びもない、安全なだけの退避所だった。同僚と当たり障りのない会話を交わし、決められた時間に帰り、一人で夕食を摂る。その灰色の時間が終わって、ベッドに潜り込む瞬間だけが、湊にとって唯一の解放だった。眠りに落ちれば、蓮が待っているからだ。

夢のはずなのに、蓮との記憶は妙に生々しい。風の匂い、土の感触、蓮の快活な笑い声。そして今、この手の中にあるコインの、確かな重みと冷たさ。これは夢の残滓なのだろうか。それとも、湊の精神が、孤独に耐えかねて作り出した精巧な幻覚なのだろうか。湊はコインを握りしめた。どちらにせよ、蓮との友情だけが、湊の世界を彩る唯一の光であることに変わりはなかった。

第二章 交わらない世界線

蓮との夜は、湊の昼の世界と不思議な繋がりを見せ始めた。湊がアルバイト先の古書店で偶然見つけた植物図鑑の知識を、その夜、蓮に得意げに話すと、翌朝の枕元には、図鑑で見たばかりの珍しい押し花がそっと置かれていた。逆に、蓮が「昨夜、丘の上から見た流星群はすごかったぞ!」と興奮気味に語った翌日には、湊はニュースで、昨夜未明に大規模な流星群が観測されたことを知る。

二つの世界は、互いに干渉し合っているかのようだった。湊は、蓮が現実のどこかに存在する人間だと確信するようになった。そして、焦がれるほどに会いたくなった。この手で彼に触れ、同じ太陽の下で、あの快活な笑顔を見てみたかった。

「なあ、蓮。俺たち、昼間に会えないかな」

ある夜、湊は切り出した。二人はいつものように、古い天体望遠ED鏡が置かれた、誰もいない天文台のドームにいた。満天の星が、開かれた天井から降り注いでくる。

「俺もだよ、湊。ずっとそう思ってた。お前がどんな顔で本を読んでるのか、見てみたい」

蓮は心からそう言った。

そこから、二人の奇妙な実験が始まった。まず、手紙を交換しようと考えた。湊は蓮に宛てた手紙を書き、夜に蓮がよく行くという公園の、大きな樫の木の洞に隠した。しかし、翌日の昼、湊がそこを訪れても、手紙は置かれたままで、蓮からの返事はなかった。蓮もまた、夜の間に同じ場所に手紙を隠したと言ったが、湊がそれを見つけることはできなかった。

次に、湊は徹夜を試みた。眠りに落ちさえしなければ、蓮のいる夜の世界と、自分の昼の世界の境界が曖昧になるかもしれない。コーヒーを何杯も飲み、冷水で顔を洗い、意識を保とうと必死に耐えた。だが、夜が更けるにつれて意識は混濁し、うたた寝のような状態に陥った瞬間、蓮の気配を感じた。しかし、それは一瞬で、はっと目を開けると、ただ自分の部屋の静寂が広がるだけだった。蓮に会うことはできず、ただ激しい疲労だけが残った。

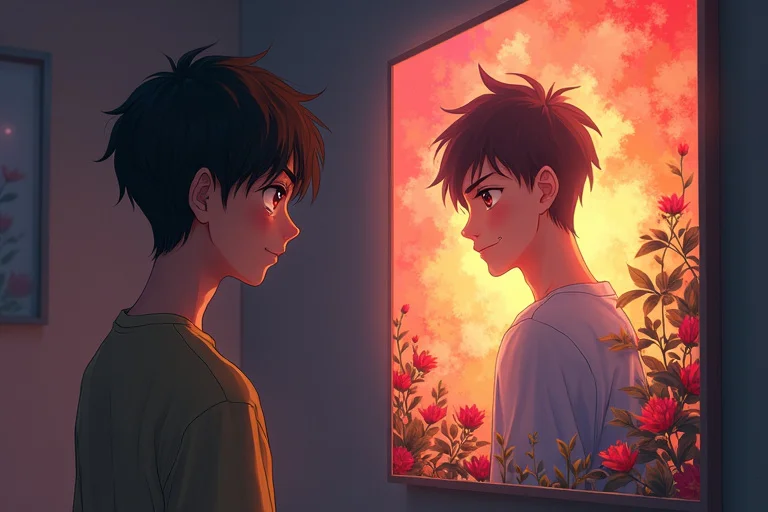

失敗が続くたび、湊の焦りは募っていく。蓮はすぐそこにいるはずなのに、決して交わらない。まるで、鏡の表と裏に住んでいるかのようだ。触れられそうで、決して届かない。そのもどかしさが、湊の心を締め付けた。それでも、夜が来て眠りに落ちれば、蓮はいつもと変わらない笑顔で迎えてくれる。その笑顔に救われながら、湊は諦めきれない想いを募らせていた。

第三章 一つの身体、二つの心

湊の日常に、小さな亀裂が入り始めたのはその頃からだった。

「水無月くん、昨日勧めてくれたミステリー小説、早速読んでみたよ。すごく面白かった!」

アルバイト先の同僚にそう話しかけられ、湊は言葉に詰まった。自分は昨日、彼女とそんな話をした覚えが全くない。

「え……ああ、そうですか。それは良かった」

曖昧に笑って誤魔化しながら、背中に冷たい汗が流れた。

自分の部屋でも、奇妙なことが起こる。本棚の隅に、自分では絶対に買わないであろう、派手なデザインのランニングシューズが置かれている。クローゼットの奥には、新品のアコースティックギター。そして、机の上のメモ帳には、自分のものとは似ても似つかない、力強く、少し崩れた快活な筆跡で、『次の週末、バンドの練習!』と書かれていた。

記憶の空白。身に覚えのない行動の痕跡。湊は得体の知れない恐怖に襲われた。自分は、自分の知らないうちに、何かをしているのだろうか。夢遊病? それとも、もっと深刻な何かが、自分の中で起きているのか。

蓮に会いたい。しかし、蓮の存在そのものが、この混乱の原因なのではないかという疑念も頭をよぎる。真実を知らなければならない。どんなに残酷な事実が待ち受けていようとも。

意を決した湊は、ノートパソコンを買い、その内蔵カメラを自分のベッドが見える位置に設置した。自分が眠った後、この部屋で何が起こるのかを、全て記録するために。

翌朝、湊は震える手で動画ファイルを再生した。画面の中の自分が、静かに寝息を立てている。数時間が過ぎ、日付が変わる頃、その身体がむくりと起き上がった。湊は息を呑んだ。

起き上がった「自分」は、数秒間ぼんやりと虚空を見つめた後、ふっと表情を変えた。その顔つき、その佇まいは、もはや湊のものではなかった。内向的な影は消え去り、自信に満ちた、エネルギッシュな青年がそこにいた。彼は軽やかにベッドを降り、慣れた手つきでクローゼットから服を取り出して着替える。そして、部屋の隅のギターを手に取り、楽しそうにいくつかのコードをかき鳴らした。

湊は愕然とした。その笑顔、その仕草、その快活な雰囲気。

「……蓮」

かすれた声が、喉から漏れた。

蓮は夢の中の存在ではなかった。幻覚でもなかった。彼は、この世に確かに存在していた。水無月湊という、一つの身体を共有する、もう一人の人間として。

湊が眠っている間、蓮が目覚めて世界を生きる。蓮が眠りにつく時、湊が目覚めて一日を始める。二人が互いの意識がある状態で出会うことは、物理的に不可能だった。彼らが会話を交わしていたのは、意識が入れ替わる、夢とも現実ともつかない、ほんの束の間の境界領域だけだったのだ。「会いたい」という願いは、残酷な形で、永遠に叶えられないと突きつけられた瞬間だった。

第四章 半分の世界の君へ

絶望が湊の全身を支配した。唯一の親友だと思っていた存在は、自分自身だった。いや、自分であって自分でない、決して出会うことのできない同居人だった。自分の人生の半分は、自分の知らない誰かに乗っ取られていた。その事実は、湊の足元を根こそぎ崩壊させた。

数日間、湊は眠るのが怖かった。眠れば、蓮が目覚めてしまう。この身体の主導権を渡してしまう。しかし、身体は生理的な欲求に逆らえず、湊は意識を失うように眠りに落ちた。その微睡みの中で、蓮の悲痛な声を聞いた気がした。

変化は、机の上に置かれた一冊のノートから始まった。湊が目を覚ますと、そこに見慣れない大学ノートが置かれていたのだ。表紙には、あの蓮の筆跡で、『湊へ』と書かれていた。どうやら蓮もまた、隠しカメラの映像か何かで真実に気づいたらしかった。

ページをめくると、そこには蓮の言葉が綴られていた。

『驚かせてごめん。俺も、信じられない。でも、これが俺たちの真実みたいだ。お前は俺にとって、夢の中の最高のダチだった。それは今も変わらない。会えないのは辛いけど、俺たちは一人じゃないってことだよな?』

その不器用で、けれど温かい言葉に、湊の目から涙が溢れた。

その日から、二人の交換日記が始まった。湊は昼間の出来事を書いた。古書店で見つけた興味深い本のこと、同僚とのぎこちない会話のこと、孤独を感じた瞬間のこと。夜になると、蓮がそれを読み、自分の世界のことを書き記した。バンド仲間との練習のこと、新しく見つけた美味しいラーメン屋のこと、湊が苦手な人混みの中で感じた高揚感のこと。

文字を通した対話は、二人の関係を新しい形へと変えていった。湊は、蓮が築いている人間関係や、快活な生活を知ることで、自分が失っていると思っていた世界の半分を、追体験しているような気持ちになった。蓮もまた、湊の静かな思索や、繊細な感性に触れることで、自分の行動に深みが増していくのを感じていた。

彼らは互いのために行動し始めた。湊は、蓮が練習しやすいようにギターの弦を張り替え、蓮は、湊が読みたがっていた本を、自分の足で探し回って手に入れてきた。一つの身体、一つの人生を、二人で協力して、より豊かにしようとし始めたのだ。

ある晴れた朝。湊が目を覚ますと、枕元に小さなガラス瓶が置かれていた。中には、夜の間に蓮が丘の上で集めたという、夜露に濡れた四つ葉のクローバーが入っていた。湊はそれを窓辺の光にかざす。きらきらと輝く雫が、まるで昨夜の星空のようだ。

湊はノートを開き、新しいページにペンを走らせた。

『おはよう、蓮。君からの贈り物は、いつも僕の世界を少しだけ広げてくれる。君に直接会うことはできない。君の温もりに触れることも、同じ景色を同時に見ることも、きっと永遠に叶わない。でも、僕はもう孤独じゃない。僕の知らない半分を、君が精一杯生きてくれているから。僕の人生は、僕一人分じゃないんだ。それは、なんて素晴らしいことだろう』

彼はペンを置き、窓の外に広がる青空を見上げた。この空の下のどこかで、今はまだ意識の奥底にいる親友に語りかけるように、心の中でそっと呟いた。

「おやすみ、僕の親友。今日も、良い一日を」

二人の物語は、出会うことのないまま、それでも確かに、一つの未来へと続いていく。