第一章 繰り返される日常の変調

「今日のコーヒーは、いつもより酸味が強い気がするね」

アサヒがそう呟くと、カウンター越しにいつもの店員が少し困ったような笑みを浮かべた。「え? いつもと同じ豆ですよ、アサヒさん。新しいロットですが、ブレンドは変えていませんし……」

彼女は、フリーライターである自分にとっての「日常」の起点、駅前の小さなカフェ『モルゲンロート』で、いつもの席に座っていた。いつもは深煎りの苦味が心地よいのだが、今日のそれは妙に舌に残る。それは、数日前から始まった小さな違和感の一つだった。

アサヒの日常は、ここ数年、ほとんど変化なく続いていた。朝、目覚まし時計が鳴る前に目を覚まし、簡単な朝食を済ませ、モルゲンロートでコーヒーを飲みながら今日の記事の構成を練る。午後からは自宅で執筆に集中し、夕方には親友のユイと電話でくだらない世間話をするか、近所のスーパーで夕食の材料を調達する。時には締切に追われ徹夜することもあるが、大枠はいつも同じ。その単調さの中に、アサヒはささやかな安心感を見出していた。

しかし、一週間ほど前から、その日常に微細な、しかし確実に異なる「波紋」が生じ始めたのだ。

初めてその異変に気づいたのは、先週の火曜日だった。いつもの通勤ルートにあるはずの「八百屋のおじいさん」が、その日は別の場所で、今まで見たこともないような花を売っていた。次の日、水曜日はいつもの場所にいた。アサヒは目を擦り、気のせいかと自分を納得させた。

しかし、その次の木曜日、今度はいつものモルゲンロートの壁に、見慣れない油絵が飾られていた。アサヒは「あれ? いつもは違う絵だったはず…」と首を傾げたが、店員は「この絵は前からありますよ」と言うばかり。金曜日、絵は元の風景画に戻っていた。

土曜日は、アサヒがいつも購入する牛乳の銘柄が、普段とは違うものしか置いてなかった。店員に聞くと「新しく仕入れました」とのこと。日曜日は、いつもの銘柄が並んでいた。

最初は単なる偶然、あるいは自分の記憶違いだと思っていた。しかし、一週間が過ぎる頃には、それは明確なパターンとしてアサヒの意識に刻み込まれた。

月曜日はいつも通りの日常。

火曜日は小さな異変のある日常。

水曜日はいつもの日常。

木曜日は小さな異変のある日常。

……そう、アサヒの日常は、ある日を境に「一日おきに全く異なる二つのパターン」で繰り返されるようになったのだ。奇数日は、見慣れた、安心できるいつもの日常。偶数日は、些細だが確実にいつもと違うことが起こる、微かに非日常の香りがする日常。

今日、水曜日は奇数日。モルゲンロートのコーヒーはいつも通りの深煎り。壁には見慣れた風景画。そして、レジの横にはいつもの店員がいた。昨日の火曜日、偶数日には、アサヒは新しいブレンドコーヒーを勧められ、店長とは違う見慣れない店員と世間話をしたはずなのに。その違和感は、もはや気のせいでは済まされないレベルに達していた。

アサヒはスマートフォンを取り出し、カレンダーアプリを開いた。今日の日付を何度も確認する。確かに、水曜日だ。昨日の火曜日の記憶は鮮明にあるのに、今日の目の前の光景は、その記憶とは食い違っている。

「もしかして、私は頭がおかしくなったのかもしれない」

冷たい不安が、アサヒの胸に広がっていった。

第二章 二つの世界の狭間で

アサヒは、この不可解な現象を誰かに打ち明けるべきか悩んだ。親友のユイに話しても、きっと「疲れてるんじゃない?」「変な夢でも見たんでしょ」と一笑に付されるに違いない。事実、偶数日の出来事を奇数日に話そうとすると、言葉に詰まるのだ。偶数日の記憶は鮮明なのに、奇数日の世界でそれを言葉にしようとすると、どこか現実感が伴わない。まるで、それらが最初から存在しなかったかのように。

好奇心と不安がないまぜになりながらも、アサヒは二つの日常を観察し始めた。

奇数日の日常は、まるで古くから読み慣れた本のように、安堵感と安心感に満ちていた。ユイとの会話はいつも通りのテンポで弾み、締切に追われるスリルも、無事に記事を書き上げた時の達成感も、すべてが予定調和だった。スーパーで見かける隣人のおばあちゃんは、いつも笑顔でアサヒに話しかけてくれる。その日常は、確かに少し退屈ではあったが、アサヒが大切にしてきた「自分」そのものだった。

「ねえアサヒ、週末、例のカフェの新作スイーツ食べに行かない? 予約したんだ」

ユイの明るい声が、奇数日の午後に鳴り響く。

一方、偶数日の日常は、小さな発見と刺激に満ちていた。カフェ『モルゲンロート』には、奇数日には見られない、季節限定の特別なメニューが並ぶ。その日しか味わえないコーヒーや焼き菓子は、アサヒの心を躍らせた。いつもの八百屋のおじいさんは、季節外れの珍しい野菜を仕入れていたり、時には「今日はちょっと気分を変えて」と、いつもと違うBGMを流す雑貨屋と化していたりした。普段話さないマンションの隣人とは、偶数日にはエレベーターでばったり会って、意外な共通の趣味で盛り上がることがあった。その中で最も印象的だったのは、偶数日にしか出会わない、不思議な魅力を持つ画家の男性との出会いだった。彼はカフェの壁に飾られた油絵の作者で、いつも新しいインスピレーションを求めて街を彷徨っているという。アサヒは彼とコーヒーを飲みながら、奇数日では決して抱かないような、芸術や人生についての深い対話を楽しんだ。彼の言葉は、アサヒの日常に新しい視点と色彩を与えてくれた。

二つの日常は、それぞれに魅力があった。奇数日の日常は、揺るぎない安定と親しい人々との絆。偶数日の日常は、未知への探求心と新しい出会い。アサヒは気づいた。偶数日の自分の方が、どこか活き活きとして見えることに。鏡に映る自分の瞳が、いつもより輝いている気がした。

しかし、同時に不安も増していった。どちらの日常が本当の自分なのだろうか? そして、この二つの世界はいつまで共存し続けるのだろう? もし、どちらか一つを選ばなければならないとしたら、アサヒはどちらを選ぶべきなのか。そんな疑問が、アサヒの心を常に締め付けていた。

第三章 岐路に立つ選択

その日もまた偶数日、アサヒはモルゲンロートで季節限定のラベンダーラテを味わっていた。壁には画家の彼が描いた、都会の夕景が力強く飾られている。このカフェには、奇数日には決して見られない、どこか自由で、実験的な空気が流れていた。

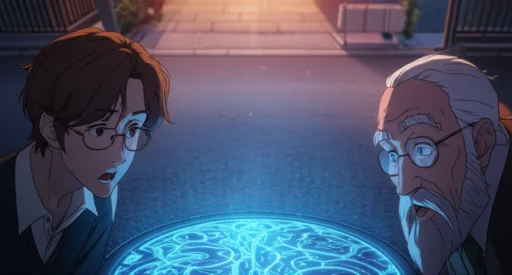

「そこに座るのは、君にはまだ早すぎるんじゃないかね」

突然、背後からかすれた声がした。振り返ると、そこには見覚えのない老人が立っていた。しわだらけの顔に深い知性を宿した瞳。その視線は、アサヒが手に持つラベンダーラテではなく、彼女の奥底にある何かを見透かしているようだった。

アサヒは少し驚きながらも、「何か、私に?」と尋ねた。

老人はにこりと笑うと、アサヒの向かいの席にゆっくりと腰を下ろした。奇数日には滅多に客のいない時間帯に、偶数日にはよくあることだが、今日は特にその老人の存在感が異質だった。

「君は気づいているのだろう? 毎日、異なる二つの日常を生きていることに」

老人の言葉に、アサヒは息を呑んだ。心臓が激しく脈打つ。初めて、自分の抱えていた秘密を、他人に見破られた。

「どうしてそれを…」

「長年、この『ねじれ』を見てきたからね。稀に、君のように感応する者が現れる。そして、その者だけが、この世界の真実を知ることになる」

老人はカップに入った水を一口含むと、静かに語り始めた。

「君が体験しているのは、平行世界だよ。君の心の奥底にあった、二つの相反する願望――『現在の日常への安堵』と『新しい刺激への渇望』――が、一時的に世界を二つに分岐させたんだ」

アサヒは混乱した。平行世界? 自分の願望が、世界を分けた?

「奇数日の日常は、君がこれまで生きてきた世界。安定と、愛する人々との絆に満ちている。偶数日の日常は、君がもし『違う選択』をしていたら起こり得た世界。未知への探求と、新しい可能性に満ちている」

老人の言葉は、アサヒが薄々感じていたことを言語化するようだった。

「だが、この『ねじれ』は長くは続かない。君の意識は、一つの世界にしか定着できないんだ。やがて、どちらか一方の世界は消滅する。そして、その選択は、君に委ねられている」

選択――。その言葉が、アサヒの心に重く響いた。

「あと三日。三日後の正午には、このねじれは限界を迎える。どちらの世界を残し、どちらの世界を消滅させるか、君が決めるんだ」

老人はそう告げると、ゆっくりと立ち上がった。

「君の選んだ世界が、君の未来となる。そして、君が選ばなかった世界は、ただの幻影として、誰の記憶にも残らず消えるだろう」

彼はカフェのドアへと向かいながら、最後に振り返った。「後悔のない選択を」

老人が店を出ると同時に、アサヒは激しい動悸に襲われた。手のひらには汗が滲み、ラベンダーラテは冷め切っていた。これまで、ただ流されるままに生きてきた日常。それが、今、二つに引き裂かれ、アサヒの選択一つでどちらかが消え去るという。この世界が、自分の願望の投影だとすれば、自分はいったい何を望んでいたのだろう。

第四章 消えゆく可能性の重み

老人の言葉は、アサヒの心を根底から揺さぶった。消滅。誰の記憶にも残らず。その言葉が、鉛のように重くのしかかる。

奇数日の日常には、親友のユイがいる。幼い頃から、どんな時もアサヒを支えてくれた、かけがえのない存在。ユイと過ごす時間は、アサヒにとっての揺るぎない基盤だった。もし、この世界が消えてしまえば、ユイとの思い出も、彼女との絆も、すべてが泡のように消え去るというのか?

一方、偶数日の日常。そこには、新しいカフェのメニュー、珍しい花を売る八百屋のおじいさん、そして、画家の彼との出会いがあった。彼はアサヒの凝り固まった日常に新しい視点を与え、創造的な刺激を与えてくれた。彼の言葉や彼の絵は、アサヒの心に深く響き、新しい自分を発見させてくれた。もし、偶数日の世界が消えれば、あの刺激的な会話も、彼との出会いも、未来に広がるはずだった可能性も、すべてが失われてしまう。

どちらの世界も、アサヒにとってはかけがえのないものだった。どちらを選ぶかなど、簡単なことではなかった。

奇数日の夜、ユイと電話で話した。他愛ない話をしているのに、アサヒの胸は締め付けられる。もし、私がこの世界を選ばなかったら、ユイは私を知らないまま、別の日常を生きるのだろうか? もしかしたら、ユイもまた、偶数日の世界では別の親友と過ごしているのかもしれない。そんな想像が、アサヒの心を一層苦しめた。

「アサヒ、最近元気ないね。何か悩みごと? いつでも聞くよ」

ユイの優しい声が、アサヒの胸を締め付ける。その優しさが、この世界を失うことの重みを一層感じさせた。

偶数日の夜、アサヒは画家の彼と、いつものカフェで会っていた。彼はアサヒの様子を見て、心配そうに尋ねた。

「アサヒさん、何かあったんですか? いつもと雰囲気が違いますね」

アサヒは、彼にこの奇妙な体験を話すべきか迷った。しかし、老人の言葉を思い出し、口を閉ざした。もし、彼が「消える世界」の住人だとしたら、そのことを彼に伝えるのは、どれほど残酷なことだろう。

「いえ、なんでもないです。ちょっと、最近考え事をしすぎてて」

彼が、アサヒが描いたスケッチを見て、真剣な眼差しでアドバイスをしてくれた。「君の絵には、新しいものを見つけたいという情熱がこもっている。もっと自由に、思うままに描けばいい」

彼の言葉は、アサヒの内に秘めた創造性を揺さぶる。この世界には、まだ見ぬ自分が、もっと羽ばたける可能性が満ちている。

どちらの世界を選んでも、後悔は必ず残る。消えゆく可能性の重みが、アサヒの心に深く刻まれた。

残された時間は、刻一刻と迫っていた。アサヒは眠れない夜を過ごし、自身の過去と未来、そして心の中の本当の願いと向き合った。安定を選び取るのか、それとも未知へと飛び込むのか。これまで常に現状維持を選んできた自分にとって、この決断はあまりにも重すぎた。しかし、この二つの世界を生きたことで、アサヒは一つの真実に気づき始めていた。日常とは、決して与えられるものではなく、自分自身が選び取り、創造していくものなのだと。

第五章 新しい日常の地平へ

選択の瞬間は、静かに訪れた。

アサヒは、奇数日のモルゲンロートに座っていた。いつもの深煎りコーヒー。見慣れた風景画。レジの横にはいつもの店員。この慣れ親しんだ光景は、アサヒの心に深い安堵感をもたらす。しかし、同時に、偶数日に出会った画家の彼との会話や、新しい発見へのワクワクとした感情も、鮮明に思い出された。

どちらの世界も、確かにアサヒの日常であり、アサヒ自身だった。どちらを失っても、胸が引き裂かれるような痛みを感じるだろう。

アサヒは目を閉じ、深く息を吸い込んだ。

自分は、本当にこのままで良いのだろうか? 安定の中で、どこか物足りなさを感じていた自分。新しい刺激を求めていたはずの自分。偶数日の世界が、アサヒに教えてくれたのは、その「渇望」の存在だった。

そして、奇数日の世界が、アサヒに教えてくれたのは、安堵の中にこそ、ゆるぎない幸福があるということ。

アサヒはゆっくりと目を開けた。そこには、いつものモルゲンロートが広がっている。

「すみません、この絵についてお聞きしたいのですが」

アサヒは、壁に飾られた風景画を指差しながら、店員に話しかけた。「この絵、とても素敵ですね。作者をご存知ですか?」

店員は少し驚いた顔をした。「ええ、有名な地元出身の画家の方ですよ。こちらの絵は、もう随分前から飾ってありますけど…」

アサヒは、その返答に安堵と、そして微かな決意を感じた。

アサヒが選んだのは、奇数日の日常だった。安定した、愛する人々との絆がある世界。

しかし、選択はそこで終わりではなかった。アサヒはコーヒーを飲み干すと、スマートフォンを取り出し、記事の構成を練る手元を止めた。

「…そうだ、今日は、あのテーマについて書いてみよう」

彼女は、偶数日の世界で得たインスピレーション、画家との会話から生まれた新しい視点、そして日常に潜む無限の可能性について、筆を執ることを決めた。

その日、アサヒはユイに電話をかけた。「ユイ、ごめん。週末のカフェ、キャンセルできないかな? 代わりに、私が行きたい新しいギャラリーがあるんだけど…」

ユイは少し驚きながらも、快く承諾してくれた。

アサヒは、これまでと同じ道を歩みながらも、その一歩一歩に新しい意味を見出していた。

偶数日に出会った画家は、この世界には存在しないのかもしれない。しかし、彼がアサヒの心に残した言葉や、新しいものへの探求心は、確かにアサヒの中に息づいている。

彼女は、選ばなかった世界の記憶を、決して忘れないだろう。それは、失われた可能性への切なさとして、そして、日常の中に隠された無限の選択肢と、それらを自ら選び取る勇気の証として、彼女の心に刻まれ続ける。

アサヒは知った。日常とは、決して単調な繰り返しではない。それは、無数の選択と可能性の連続であり、その一つ一つが、新しい自分を創造していく過程なのだと。

カフェを出ると、いつもの八百屋のおじいさんが、今日も見慣れた野菜を並べていた。アサヒはふと立ち止まり、今日初めて目にした、珍しい形のカボチャを手に取った。

「おじいさん、これ、どうやって調理するんですか?」

その問いかけは、アサヒの新しい日常の始まりを告げる、小さな、しかし確かな一歩だった。