第一章 廃校の幻影

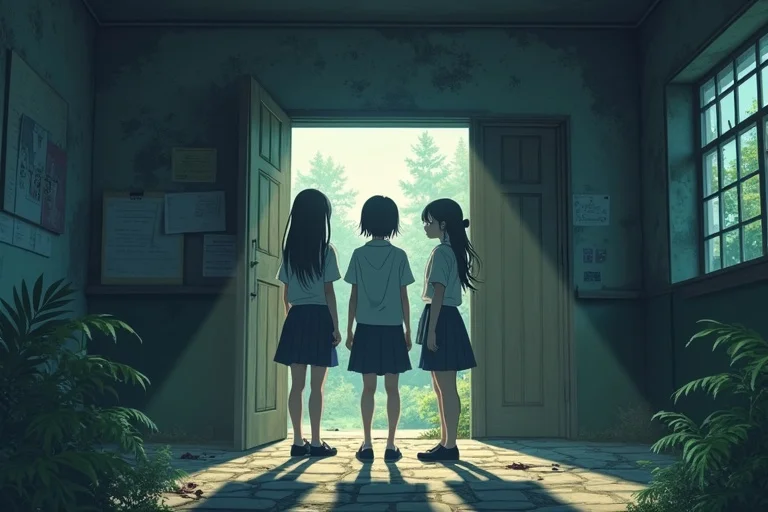

真夏の午後、汗が頬を伝う。錆びたフェンスを乗り越え、僕、ハルはいつものように廃校の屋上を目指した。視界の端で、先に着いていたユウキが大きく手を振る。彼の隣には、風に揺れるミオの長い髪。僕らの秘密基地。崩れかけたコンクリートの壁と、グラフィティアートのように落書きされた古い扉を抜けて、ようやく屋上へ。眼下に広がるのは、変わりゆく街並みと、遠くの山々。そして、僕ら三人だけの世界がそこにはあった。

「遅いぞ、ハル!ミオが描いてた絵、見ただろ?」

ユウキが笑いながら言う。ミオは照れたようにスケッチブックを閉じた。

「まだ途中だから。見せられない」

「いいじゃん、どうせ僕ら以外に見せる相手もいないんだし」

僕らが笑い合う声が、夏の空に吸い込まれていく。僕らの青春は、この廃校の屋上で、まるで永遠に続くかのように輝いていた。未来の夢、過去の思い出、淡い恋の予感。全てが混じり合い、曖昧な輪郭を描いていた。

その日、ユウキとミオが持ってきたのは、コンビニで買ったアイスと、古い漫画雑誌だった。他愛ない話で盛り上がる中、ふと、屋上の片隅に転がっていた木製の箱が目に留まった。埃を被った箱の中には、古びた教卓の鍵と、一枚の紙。それは、色褪せた時間割表だった。

「なんだこれ?僕らの学年じゃないな」ユウキが覗き込む。

「『未来創造プロジェクト』?変な授業」ミオが首を傾げた。

僕もその時間割表に目をやった。薄れたインクで書かれた曜日の欄には、なぜか僕ら三人の名前が並んでいる。そして、その下に小さく、「場所:屋上」と記されていた。

「まさか、これ、僕らの…?」

僕が呟いた瞬間、鈍い頭痛が襲った。視界が一瞬歪み、ユウキとミオの声が遠くなる。

「どうしたんだ、ハル?」

ユウキの声が、まるで別の場所から聞こえるようだった。

「いや、なんでもない。ちょっと…気がしただけ」

頭痛はすぐに引いたが、僕は奇妙な違和感に囚われていた。

「そういえばさ、この廃校、最初に誰が見つけたんだっけ?」ユウキが唐突に言った。

ミオが少し考える素振りを見せる。「え?ハルじゃないの?小学校の時、探検しようって言ったの…」

「いや、違うよ。僕がユウキに誘われたんだ。ユウキが冒険好きで、いつも珍しい場所を見つけてきたから」僕が訂正する。

「え?そうだったっけ?なんか僕、ミオと二人で隠れ家探してて、そこをハルに見つかったような…」ユウキは曖昧な顔で言った。

ミオも「えー、そうかも…?」と困惑している。

三人で顔を見合わせ、やがて噴き出した。

「ははっ、なんだそれ。僕らの記憶、テキトーすぎ!」

「廃校の呪いだな、こりゃ!」

僕は笑いながらも、心臓が小さくざわめくのを感じていた。こんなことは、今まで一度もなかった。まるで、誰かが僕らの過去のページを、ごく僅かだが、書き換えてしまったかのような──。

第二章 揺らぐ記憶の調律

時間割表を見つけてからというもの、僕の周りでは奇妙な出来事が頻発するようになった。

ある日、ユウキとミオと三人で駅前のカフェで課題をしていた時のこと。ミオが突然、昔の話を始めた。

「小学校の頃、ハルと私、初めて二人で抜け出して、秘密の公園に行ったこと覚えてる?あそこで食べたおにぎり、美味しかったな」

僕は一瞬、言葉を失った。僕とミオが二人で抜け出した記憶は確かにある。だけど、その場所は、僕の記憶では廃校の裏手にある小さな森の中だったはずだ。駅前の公園に行ったのは、ユウキも一緒だった時だ。

「え、駅前の公園?」僕は思わず聞き返した。「あれはユウキも一緒じゃなかった?」

ユウキも怪訝な顔をする。「ん?僕も一緒だったのは、あの川原で花火した時じゃないっけ?」

ミオが「あれ?そうだったかな…」と首を傾げる。僕らはお互いの記憶のズレに、少し戸惑いながらも、また「思い出違いだね」と笑い飛ばした。しかし、僕の心の中には、明確な違和感が残った。それは一度や二度ではない。

例えば、ミオが絵を描き始めたきっかけ。僕の記憶では、ユウキが何気なく彼女の描いた落書きを褒めたことで、彼女は本気で絵に向き合うようになった。だが、ある日ミオは「ハルが、私の描いたノートの端の絵を見て、『すごく光が見える』って言ってくれたのが嬉しくて」と言った。その時、僕は確かにミオの絵を褒めた記憶があったが、その言葉を言ったのは自分ではない、という確信に近い感覚があった。

そして、ユウキの夢。彼はバンドを組んで、いつか大きなステージに立つことを夢見ていたはずだ。しかし、最近は「プロのサッカー選手になるために、もっと練習しなきゃ」と口にすることが増えた。そのたびに、僕の記憶はサッカーとバンドの間で揺れ動いた。

僕は、自身の記憶の変容に気づき始めていた。それは、まるで古いフィルムの映像が、わずかなノイズで書き換えられていくような感覚だった。ごく些細な細部。しかし、その細部が、僕らの「物語」を構成する重要な要素だった。

僕は日記をつけ始めた。その日の出来事を、誰が何を言ったか、事細かに記録する。しかし、翌日読み返すと、昨夜書いたはずの記述が、少しだけ変わっているような気がした。ミオのセリフが、ユウキの行動が、わずかに、しかし決定的に違っている。僕の頭痛は、記憶の揺らぎが起きるたびに、予兆のように現れるようになっていた。

この現象を、僕は密かに「記憶の揺らぎ(メモリー・グリッチ)」と呼ぶようになった。

廃校の屋上で見つけた時間割表。その「未来創造プロジェクト」という名の授業は、僕ら三人の夢を記したものだった。しかし、そこに書かれている「ハル:小説家」「ユウキ:宇宙飛行士」「ミオ:歴史学者」というそれぞれの夢は、僕らが語り合ってきたものとは全く違っていた。

僕の夢は、ユウキとミオの物語を紡ぐ「映画監督」だったはずだ。ユウキは「バンドマン」、ミオは「画家」だ。

僕がこの違和感を二人に話すと、ユウキは「なんだよ、ハル。僕が小説家?似合わねー!」と笑い、ミオは「私は絵を描くのが一番好きだよ」と少し寂しそうに言った。

僕は、この時間割表が、僕らの記憶の「バグ」を物語っているのではないかと、密かに疑い始めていた。あるいは、この時間割表こそが、僕らの「本当の」過去を示すものなのではないか、と。

第三章 真実の断片、嘘の絆

記憶の揺らぎは、次第に僕らの絆の根幹を揺るがす出来事にまで及ぶようになった。

それは、僕らが初めてこの廃校の屋上で、未来を誓い合った日の記憶だった。

僕の記憶では、小学校卒業間近のある日、ユウキが「この屋上で、三人で将来の夢を語り合おう」と提案し、僕とミオが賛同した。あの時、ミオは恥ずかしそうに「画家になりたい」と呟き、ユウキは「世界中の人に聞いてもらえるバンドを組む」と熱っぽく語った。僕は、そんな二人の輝かしい未来を映像に残したいと「映画監督」になることを誓ったのだ。そして、三人で、大人になってもこの屋上で、変わらぬ友情を誓い合った。

しかし、ある日、古いスクラップブックを整理していたミオが、一枚のくしゃくしゃになった手紙を見つけた。それは、あの時の僕ら三人が、互いに宛てて書いた「未来への手紙」だった。

「ねえ、これ、覚えてる?あの時、屋上で書いたやつ。交換して、大人になったら開けようって」

ミオが手紙を広げる。そこには、僕が確かに書いたはずの文字で、こう記されていた。

「ハルより、ユウキとミオへ。僕は、二人の物語を『小説』にしたい。いつか、二人が成し遂げる『未来創造プロジェクト』を、僕は語り継ぐ小説家になりたい」

そして、ミオの手紙には、「ハルの描く物語に、歴史という魂を吹き込む『歴史学者』になりたい」とあり、ユウキの手紙には、「広大な宇宙を舞台にしたハルの物語に、新しい視点を与える『宇宙飛行士』になりたい」と書かれていた。

僕らの知る夢と、全く違う。

背筋に冷たいものが走った。心臓が大きく脈打ち、頭痛が最高潮に達する。

「これ…何かの間違いだろ…」

ユルキとミオも、自分たちの手紙を読んで、顔色を変えている。

「僕、宇宙飛行士…?僕がなりたかったのは、バンドマンだ…!」ユウキが震える声で言った。

「私だって…歴史学者なんて、考えたこともない…」ミオの目には涙が滲んでいた。

僕は、僕らの記憶が、都合の良いように書き換えられてきたことを悟った。

「未来創造プロジェクト」の時間割表に書かれていた夢が、僕らの「本当の」夢だったのだ。

そして、記憶の揺らぎが、その真実を隠し、僕らが無意識に望む形へと、過去を改竄してきた。

僕がミオに淡い恋心を抱き、しかしユウキとの友情を優先しようと決めた、あの日の出来事。

その日、本当はミオが僕に、ささやかな好意を伝えていたのではないか?

そして、僕がそれに応えられずに、友情の道を選んだことが、記憶の揺らぎによって「ミオはユウキに想いを寄せている」という都合の良い物語に書き換えられてしまったのではないか?

僕がそう感じたのは、手紙を見つけた直後、ミオが僕に向けた、一瞬の、しかし強い視線があったからだ。それは、僕がこれまで見て見ぬふりをしてきた、僕への感情が込められた視線だった。

僕らが、共に過ごしたかけがえのない青春。

友情も、淡い恋も、未来への夢も。

全てが、僕らの「記憶の揺らぎ」によって、歪められ、都合よく作り変えられてきた「虚像」だったのか。

僕らの絆は、最初から「嘘」の上に築かれていたのか?

僕の価値観は、根底から揺らぎ、足元が崩れ落ちるような絶望感に襲われた。

「未来創造プロジェクト」は、もしかしたら、未来の自分たちに、この記憶の揺らぎに抗い、真実を思い出させるための、僕らからのメッセージだったのかもしれない。

だが、その真実すらも、記憶の揺らぎによって、忘れ去られていたのだ。

第四章 グリッチの先に

信じてきた友情、淡い恋、そして未来への希望。全てが改竄された記憶の上に築かれていた、と知った時、僕は絶望した。僕らの青春は、ただの幻想だったのか?

しかし、屋上に差し込む夕陽が、ミオの涙で濡れた頬を照らし、ユウキの悔しさに歪んだ顔を浮き上がらせる。

その時、僕の胸に、ある確信が芽生えた。

記憶は脆い。簡単に書き換えられ、都合の良いように上書きされる。

だが、あの時、僕らが感じた感情は、紛れもない真実だった。

ミオが絵を描くことを喜んだ時。ユウキがバンドの夢を熱く語った時。僕が二人の物語を映像にしたいと願った時。

その瞬間の喜びも、情熱も、誓いも、全てが本物だった。記憶の細部がどう改竄されようと、その核にある感情の輝きは、決して揺らぐことはなかったのだ。

「僕らの記憶は、きっとこれからも揺らぐだろう」

僕は静かに口を開いた。ユウキとミオが、僕を見つめる。

「何が本当で、何がそうじゃないのか、完璧に知ることはできないのかもしれない。でも…」

僕は二人の目を見て、強く続けた。

「でも、僕らが一緒に笑った時間も、一緒に泣いた日も、ここで未来を語り合った瞬間も、全部本物だ。その時の感情は、嘘じゃない」

ミオの瞳から、また涙が溢れる。「ハル…」

「未来創造プロジェクトの手紙も、時間割表も、僕らが、たとえ記憶が揺らいでも、本当に信じたかったこと、本当に願っていたことを、未来の自分たちに残そうとしたメッセージだったんだ。僕らはきっと、どんな記憶のグリッチが起きても、この三人で夢を追いかけたかったんだ」

ユウキが、ゆっくりと僕らの間に置かれていた手紙を拾い上げた。

「俺たち、もしかしたら…それぞれの夢を、自分たちで都合よく変えちまったのかもしれない。でも、ハルが言う通り、あの時の気持ちは、絶対、本物だった」

ユウキの目に、強い光が宿る。

ミオも頷き、僕らの手を取り合った。その温もりが、僕の心に深く染み渡る。

僕らは、過去の「真実」に囚われるのではなく、今ここから「自分たちの真実」を紡ぎ出すことを選んだのだ。

記憶は常に揺らぎ続けるかもしれない。だが、その揺らぎすらも受け入れ、共に歩む決意をした僕らの絆は、以前よりも確かに強固なものになっていた。

廃校の屋上を、茜色の夕陽が包み込む。

僕らは再び、それぞれの夢を語り合った。それは、手紙に書かれた夢でも、記憶が書き換えた夢でもない。

今の僕らが、心から追いかけたいと願う、新しい未来への誓いだった。

「きっと、記憶は何度も揺らぐだろう。でも、それでいい」

僕はそう心の中で呟いた。

青春とは、不確かな未来と、揺らぐ過去を抱えながらも、今この瞬間を精一杯に生きる「勇気」そのものである。

僕らは、再び走り出す。記憶のグリッチが残した不確かな残像を抱きしめながら、それでも確かな友情と、未来への希望を胸に。