第一章 深紅の幻影

その日、蓮月はまた一人、血に塗れた。枯れた木々の合間を縫って走る街道。そこは、日没と共に悪鬼が跋扈する場所だった。彼の前で息絶えようとしている男は、幾度となくこの道を旅人から奪い、命を弄んだ悪党だ。錆びた剣が男の胸を貫き、鮮やかな深紅が土に吸い込まれていく。血の匂い、泥と鉄の混じり合ったそれが、蓮月の鼻腔を刺激した。彼は何も感じない。ただ、また一つ、穢れた命をこの世から取り除いた、それだけだ。

しかし、その時だった。

男が最後の苦痛に喘ぎ、絶命する寸前。その虚ろな瞳の奥に、蓮月は奇妙な光景を見た。それは、幻覚だった。だが、あまりにも鮮明で、現実と寸分違わないほどだった。

薄汚れた山賊の頭領などではなく、そこにいたのは、穏やかな笑みを浮かべた一人の男。畑仕事に精を出し、汗を拭いながら、傍らの小さな娘に優しい言葉をかけている。娘は父の着物の裾を引いて、何かを訴えている。男は屈み込み、その小さな頭を撫で、困ったような、しかし愛おしげな眼差しを向けている。その男の顔は、今、蓮月の足元に倒れている悪党と瓜二つだった。同じ皺、同じ眉の形、同じ口元。だが、そこに宿る光は全く異なる。彼の周りには、貧しくとも幸福な時間が流れているように見えた。茅葺きの家々が並ぶ小さな村。夕餉の支度をする女たちの声。遠くで響く祭囃子のような笛の音。

「――馬鹿な……」

蓮月は思わず呟いた。目の前で絶命した男は、つい先ほどまで剣を振るい、旅人を脅し、金を奪っていた。その指は泥と返り血に汚れ、目は欲望と憎悪に満ちていたはずだ。しかし、この幻覚の男は、あまりにも清廉で、幸福に満ちている。

血だまりに反射する夕焼けの赤が、その幻影をさらに鮮やかに映し出した。蓮月は剣から手を離し、後ずさった。

なぜ、今、こんなものを見たのか?

斬ったはずの悪党が、別の生を歩む姿。まるで、自分が今、この男の人生の可能性を、この剣の一閃で消し去ったとでも言うかのように。

その日から、蓮月は変わってしまった。旅の途中、彼は時折、幻視に襲われるようになった。それは、すれ違う人々の、あるいは自身が関わった出来事の「もう一つの可能性」の断片だった。酒場でくだを巻く浪人の、剣の腕を磨き、いずれは大名に仕える忠臣となる未来。道端で倒れている老女が、実は遠い故郷で裕福な暮らしを送っていたかもしれない過去。

幻視は蓮月の心を蝕んだ。自分の剣が、人々の可能性を刈り取る鎌のように思えてならなかった。彼の剣は、悪を断つはずの正義の刃であるはずなのに、なぜか、胸の奥底で、言い知れぬ虚無と罪悪感が渦巻くようになった。

第二章 閉ざされた村

幻視は、蓮月をある奇妙な目的地へと導いた。それは、山奥深く、世間から隔絶されたように存在する小さな村だった。

「月蝕(つきばみ)の村」――蓮月は道中でそう呼ばれているのを耳にした。名前の通り、常に薄暗い影に覆われたような場所だった。

村の入り口は、朽ちかけた鳥居と、風に千切れた注連縄によって辛うじて結界を示していた。中に入ると、まず鼻を突くのは、生木を燃やしたような湿っぽい煙と、飢えと疲労が混じり合った人々の匂いだった。

村人たちの顔は、皆一様に痩せこけ、その瞳には光がなかった。彼らの着物はぼろぼろで、多くの子供たちが腹を空かせて地面に座り込んでいた。どう見ても、この村は飢饉と、それに伴う疫病によって滅びの淵にあるように見えた。

蓮月が村を歩いていると、何人かの村人が彼に気づき、警戒の眼差しを向けてきた。しかし、その中の一人の老婆が、蓮月の足元に駆け寄ってきて、彼の袖を掴んだ。

「お侍様……どうか、どうかお助けください……」

老婆は、枯れ木のような指で蓮月の着物を握りしめ、顔を上げた。その顔には、深い絶望と、しかしわずかな希望の光が宿っていた。

話を聞くと、この村は数年前から続く飢饉と、重い年貢によって追い詰められていた。村人たちは、この状況を打開するため、「月の導き」を称する男を信奉するようになっていた。

「月の導き様は、我らを救ってくださるお方……かつてこの村を救うと言われた英雄の子孫……」

老婆の言葉に、蓮月は一瞬、背筋が凍りつくのを感じた。英雄の子孫? その言葉に、蓮月は、あの日の幻覚を思い出した。畑で働く男の姿。穏やかな笑顔。

「その月の導き、とは……どのようなお方です?」

蓮月は努めて冷静に尋ねた。老婆は、隣にいた村人に促され、震える声で答えた。

「背が高く、目は鋭いけれど、言葉は優しくて……我らの苦しみを理解してくださるお方です。ですが、最近は……」

老婆は言葉を濁した。蓮月は、その特徴に、あの日の幻覚で見た幸福な男の面影を重ねた。だが、同時に、自分が斬った悪党の面影も強く感じていた。

やがて蓮月は、「月の導き」の住まいだという、村で一番大きな茅葺きの家へと案内された。

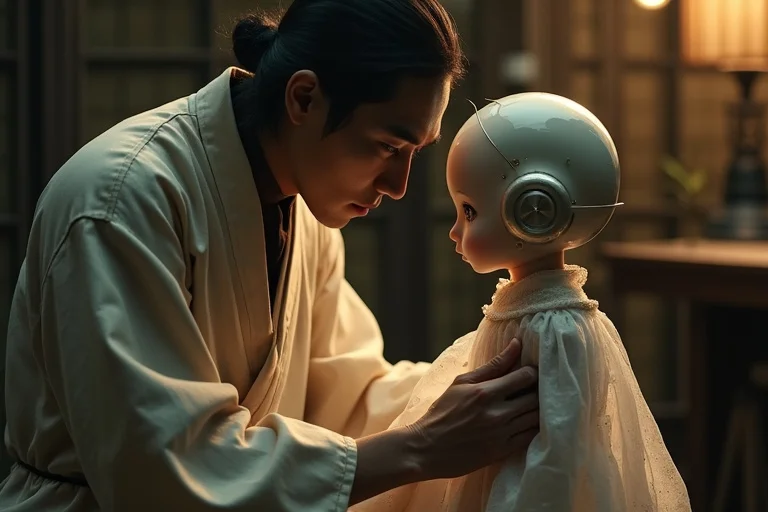

そこには、想像していた通りの男がいた。その男は、かつて蓮月が斬った悪党と、幻視で見た幸福な男を融合させたかのような顔つきをしていた。疲弊した村人たちに、わずかな食料と引き換えに、彼らの畑を耕す労力と、さらなる信仰を要求している。その瞳の奥には、どこか冷酷な光が宿っていた。

「月の導き様は、お前の苦しみを分かっていらっしゃるのだ。その身を捧げよ、さすれば救済があろう」

男は、村人たちを前にして、まるで神のように語っていた。蓮月は、その光景を静かに見つめた。この男は、村人を救う英雄どころか、その絶望を利用して搾取しているに過ぎない。

蓮月の心は揺れ動いた。幻視で見た、あの幸福な男と、今目の前にいるこの男。そして、自分が斬ったあの悪党。彼らの間に、どのような繋がりがあるのか。そして、自分はこの男を、斬るべきなのか。

第三章 運命の岐路

蓮月は、月の導きを名乗る男、厳鉄(がんてつ)と対峙した。厳鉄は、蓮月の素性を問うこともなく、ただ傲慢な態度で村人たちを従わせようとする。

「外から来たよそ者に、この村の救済の道が理解できるものか。去ね。さもなくば、この村の神罰が下ろうぞ」

厳鉄の言葉は、村人たちの恐怖と信仰に深く根ざしていた。彼らは、厳鉄を神聖な存在として崇め、逆らうことを恐れていた。

しかし、蓮月は退かない。彼の心には、あの幻視が焼き付いていた。

「貴殿は、本当にこの村を救おうとしているのか? それとも、ただ利用しているだけではないのか」

蓮月の問いに、厳鉄の顔から笑みが消えた。その鋭い眼光は、悪党として斬られたあの男のそれと瓜二つだった。

「無礼者め!」

厳鉄は、隠し持っていた短刀を抜き放ち、蓮月に襲いかかった。短刀は、鈍い光を放ち、飢えに苦しむ村人の血を吸うかのように、蓮月の喉元へと迫る。蓮月は、腰の剣に手をかけた。この男を斬る以外に、村を救う道はないのか。彼の脳裏には、あの悪党が絶命する瞬間の光景が蘇る。

その刹那、蓮月は再び強烈な幻視に襲われた。

それは、現実の光景を覆い隠すように、鮮烈な色彩を帯びて目の前に展開された。

厳鉄と瓜二つの男が、村の畑で鍬を振るっている。しかし、そこには飢えも疲弊もない。豊かな作物が生い茂り、村人たちは笑顔で男を取り囲んでいた。

「厳鉄様、おかげで今年は豊作じゃ!」

「この村は、貴殿がいてこそ!」

村人たちの声は喜びと感謝に満ちていた。男は、かつて蓮月が見た幻覚と寸分違わない、穏やかな、誇らしげな笑みを浮かべていた。彼は、本当にこの村を救う英雄として存在していたのだ。

そして、幻視は、さらに深層へと潜り込んでいく。

幻覚の中の厳鉄は、かつて、まだ若く、夢と希望に満ちていた頃の姿で、村の長老に語りかけていた。

「わしは、この村を飢えから救いたい。そのためには、外の世界に出て、新しい知恵と技術を学ぶ必要がある」

しかし、その言葉の直後、幻視は一変する。

そこには、村を出て間もなく、とある街道で悪党に襲われ、旅人を守ろうとして、逆に返り討ちに遭いそうになっている厳鉄の姿があった。そして、その悪党を斬り殺し、厳鉄を救ったのは――蓮月自身だった。

蓮月が、あの日の悪党を斬ったあの瞬間。

幻視の中の厳鉄は、自分を救ったはずの蓮月の背中を見て、顔を歪めていた。「あいつは……俺を助けたのではない。俺の『誇り』を、俺の『未来』を、俺の『善意』を、その剣で、真っ二つにしたのだ」

幻視の中の厳鉄は、蓮月に助けられたことで、自らの無力さに絶望し、剣ではなく力による支配に魅せられ、やがて悪党の道へと堕ちていく。そして、その悪党が、あの街道で、蓮月に斬られた……。

蓮月は息を呑んだ。脳裏で、過去と現在、幻覚と現実が、複雑な螺旋を描いて絡み合った。

「まさか……」

蓮月が斬ったあの悪党は、他ならぬ、この厳鉄だったのだ。そして、その厳鉄が、もしあの時、蓮月に助けられることなく、自らの力で危機を乗り越え、あるいは別の形で村へと戻っていれば、英雄として村を救っていたかもしれない。

蓮月が悪党を斬った行為は、その男が『悪党としての道を歩む』という運命を確定させただけではない。同時に『英雄としての道を歩む』可能性を、自らの手で閉ざしてしまっていたのだ。

そして、今、目の前で短刀を構える厳鉄は、蓮月が悪党を斬ったその因果が招いた、まさに「もう一つの悪党」としての姿だった。

さらに、幻視は蓮月に恐るべき示唆を与えた。

この幻視は、単なる過去の可能性ではない。未来の自分が、現在の蓮月へと送る「警鐘」なのだ。

「剣を、振り下ろすな。もし、お前が今、この男を斬れば、この村の運命は、永遠に絶望に閉ざされる。そして、過去の分岐点は、完全に消滅する」

蓮月は、愕然とした。自分の行動が、過去の、そして未来の「可能性」を左右する。彼の正義は、本当に正しかったのか? 自分の剣は、本当に「悪」を断ち切っていたのか? あるいは、知らず知らずのうちに、「善」となるはずだった芽を摘み取っていたのではないか?

彼の価値観は根底から揺らいだ。厳鉄の短刀が、蓮月の胸元に迫る。だが、蓮月は、剣を抜くことができなかった。

第四章 剣なき選択

厳鉄の短刀は、蓮月の胸元を掠め、着物を切り裂いた。しかし、蓮月は反撃しなかった。彼の脳裏には、幻視が突きつけた真実が焼き付いていた。もしここでこの男を斬れば、もう一つの未来の可能性、この村を救う英雄としての厳鉄の存在は、完全に失われる。そして、この悲劇は永遠に繰り返されるだろう。

「厳鉄殿」

蓮月の声は、静かだったが、その奥には強い決意が宿っていた。

「お前は、この村の希望だった。かつては、本当にこの村を救う英雄になろうと志していた」

蓮月は、幻視で見た全てを、厳鉄に語り始めた。彼が村を出て、どのような経緯で悪党へと堕ちていったのか。そして、もし蓮月が悪党を斬らなかったら、あるいは蓮月が別の行動をしていたら、厳鉄がどのようにこの村を救っていた可能性があったのかを。

村人たちはざわめいた。彼らが信仰していた「月の導き」が悪党であったという事実だけでも衝撃なのに、その男に、かつて村を救う可能性があったというのか。

厳鉄は、最初は嘲笑い、蓮月の言葉をでたらめだと一蹴しようとした。しかし、蓮月が語る幻視の細部、厳鉄自身しか知り得ないはずの幼い頃の夢や、村を出た際の心の葛藤を聞くにつれ、彼の表情は徐々に凍りつき、やがて、苦痛に歪んだ。

「黙れ! そんなはずはない! わしは、この村の救い主だ!」

厳鉄は叫んだ。だが、その声には、確信ではなく、深い動揺が混じっていた。蓮月の言葉は、厳鉄自身の心の奥底に眠っていた「もう一つの自分」を呼び起こしていたのだ。

「貴殿は、自らの手で、その可能性を葬り去ったのではない。私の剣が、貴殿の運命の分岐点を、別の道へと押しやったのかもしれぬ。だが、今なら、まだ間に合う」

蓮月は、静かに剣を鞘に収めた。

「貴殿は、まだ、この村を救うことができる。この村人たちの、真の救い主となることができるのだ」

蓮月の言葉は、厳鉄の心に深く響いた。彼は、自らの剣を捨て、膝から崩れ落ちた。彼の目から、大粒の涙が溢れ落ちる。それは、失われた可能性への後悔と、それでもなお、残されたわずかな希望への戸惑いだった。

村人たちは、厳鉄の変貌に呆然としていた。彼らは、長らく厳鉄に搾取され、苦しめられてきた。憎しみと恨みが、彼らの心を支配していた。しかし、蓮月が語った「もう一つの厳鉄」の物語は、彼らの心に、複雑な感情の波を立てていた。彼らは、厳鉄が本当に村を救おうとしたことがあることを知り、彼が悪党に堕ちた背景に、わずかながらも理解を示し始めた。

村は、一夜にして大きく変わった。厳鉄は、自らの過ちを深く悔い、村人たちに許しを請うた。そして、これまでの搾取の全てを、自らの私財を投じて村に還元すると誓った。彼は、かつて村を出て学んだ知識と技術を、真に村のために役立てることを決意した。彼の心には、失われたはずの「英雄」としての志が、再び燃え上がっていた。

村人たちもまた、自らの選択に直面した。厳鉄を許し、共に村を立て直すのか。それとも、彼を排斥し、新たな救い主を待つのか。

「私たちが、私たちの未来を決めるのだ」

蓮月の言葉が、村人たちの背中を押した。彼らは、憎しみや絶望ではなく、希望と協力の道を選んだ。厳鉄と村人たちは、かつての軋轢を乗り越え、共に村の再建へと歩み出した。

蓮月は、月蝕の村を後にした。彼の旅は、これからも続くだろう。しかし、その眼差しは、以前とは全く異なっていた。彼の剣は、もはや悪を断つだけの道具ではない。人々の心の奥底に眠る「善の可能性」を信じ、それを引き出すための、そして運命の分岐点に立ち会うための、静かな意思となった。

彼は知った。すべての行動は、無数の可能性の枝葉を切り落とし、新たな道を生み出す。正義とは、単なる断罪ではなく、未来を紡ぐ「選択」の重みにあるのだと。

時折、蓮月は幻視を見る。それは、もはや彼を苦しめることはない。それは、過ぎ去った過去の問いかけであり、同時に、来るべき未来への、新たな選択を促す静かな指標となっていた。彼は、運命の無限の可能性を胸に抱き、新たな旅路へと歩み出した。彼の心には、切なさと、そして、確かに宿る希望の光があった。