第一章 紅蓮の夜

宵闇が深くなる刻、江戸の街はもう一つの顔を見せる。それは、人々が昼間に抱いた想いが形を成し、霧のように街路を漂う「感情の残響」の世界だった。子を想う母の慈愛は温かな乳白色の光となり、失恋の哀しみは街角で静かに泣く青い影となる。それらは無害で、夜明けと共に消えゆく、人の営みの残り香に過ぎなかった。

橘弦十郎(たちばな げんじゅうろう)は、その光景を自邸の縁側から静かに眺めていた。腰に差した一振りの刀、「感情を識る刀(かんじょうをしるかたな)」が、夜気に呼応するように鞘の中で微かに鳴る。彼はこの刀を介し、斬り合った相手の刃に残る「心の残像」を読み取る力を持っていた。それは、時に呪いともなる力だった。

不意に、絹を引き裂くような悲鳴が夜の静寂を破った。

弦十郎の眼光が鋭くなる。常ならぬ気配。それは、ただの残響ではない。どす黒く、油のような粘り気を持った憎悪の塊が、そこにあった。彼は縁側を蹴り、闇の中へと疾駆した。

路地の奥、提灯の光が届かぬ場所にそれはいた。複数の人間の怨嗟が無理やり一つに練り上げられたような、不定形の影。その足元には、息絶えた町人が倒れている。影は物理的な爪を伸ばし、明確な殺意をもって弦十郎に襲いかかった。

「異形…!」

弦十郎は刀を抜いた。月光を浴びた刀身が、冷たい輝きを放つ。今宵もまた、人の心が生んだ化物を斬らねばならぬ。

第二章 空虚な残像

異形の残響の動きは、人のそれとは似ても似つかなかった。関節のない腕が鞭のようにしなり、憎悪の呻きを撒き散らしながら襲い来る。弦十郎は身を低くしてそれを躱し、石畳を蹴って間合いを詰めた。

一閃。

彼の刃が、影の中心を正確に捉える。断末魔ともつかぬ叫びを上げ、異形は霧散しかけた。だが、まだだ。弦十郎は、異形が最後に振るった爪を受け止めるように、自らの刀身を合わせた。

カキン、と硬質な音が響く。

その瞬間、凄まじい情報の濁流が「感情を識る刀」を通じて弦十郎の精神に流れ込んできた。

『殺せ』『憎い』『許さない』『壊せ』『消えろ』――。

「ぐっ…!」

それは、誰か一人の記憶ではなかった。名もなき無数の人々の、煮え滾るような憎悪の断片。所有者のいない、ただ純粋な破壊衝動の集合体。あまりの奔流に、弦十郎は膝をつきそうになるのを必死でこらえた。読み取れば読み取るほど、自身の精神が黒く塗りつぶされていく感覚。衝動的な怒りが、心の底から湧き上がってくる。

異形は完全に霧散し、後には静寂だけが残った。弦十郎は荒い息をつきながら、刀身に目を落とす。刀は、吸い込んだ憎悪に応じて、不吉な暗い赤色に染まっていた。最近、この種の事件が頻発している。無害だったはずの残響が、なぜ突然、牙を剥くようになったのか。そしてこの、誰のものでもない憎悪は、一体どこから来るというのか。

第三章 識る刀の記憶

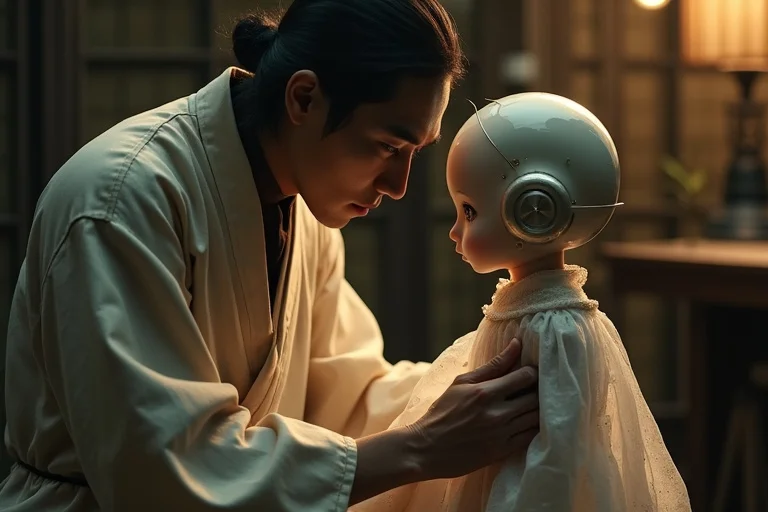

自室に戻った弦十郎は、灯明の揺れる光の下で、刀の手入れを始めた。懐紙で刀身を拭うと、じわりと指先に熱が伝わる。それは、先ほど斬った異形の憎悪の残り火だった。彼自身の心にも、その火種は飛び火し、些細な苛立ちが胸を焼く。

この刀は、多くのものを弦十郎に与え、そして奪った。

刀身に意識を集中させると、代々この刀を振るってきた先祖たちの「心の残像」が、静かに浮かび上がってくる。民を守った父の、揺るぎない「誇り」。戦乱の世を憂いた祖父の、深い「慈愛」。それらの清廉な感情が、弦十郎の精神を濁らせる憎悪を、わずかに和らげてくれる。

だが同時に、彼は孤独だった。人の感情の深淵に触れすぎるがゆえに、誰かの心に踏み込むことを恐れた。他人の痛みを背負い、己の感情さえ見失いそうになる。この力は、人を救うためのものか、それとも己を狂わせるためのものか。答えは、まだ見つからない。

彼はそっと刀を鞘に納めた。刀身の不吉な赤色は、まだ完全には消えていなかった。まるで、次なる獲物を求める獣のように、静かに脈打っている。

第四章 未来からの声

その夜は、悪夢そのものだった。街の至る所で、同時に複数の異形の残響が出現したのだ。阿鼻叫喚の巷と化した江戸の街を、弦十郎は走り続けた。斬っても、斬っても、憎悪の残響は次々と湧いてくる。

そして彼は、日本橋の中央で、ひときわ巨大な異形と対峙した。それは、これまで斬ってきた全ての残響を束ねたような、絶望的なまでの憎悪の塊だった。

弦十郎が刀を構え、その殺気に意識を集中させた、その時。

声が、聞こえた。

それは耳で聞いた音ではない。脳内に直接、無数の男女の声が重なり合って響いてきたのだ。

――我らは、未来より来たりし『後悔』――

弦十郎の精神に、幻が流れ込む。見たこともない、灰色の世界のビジョン。空も、建物も、そこに生きる人々の瞳も、全てが色を失っていた。喜びも、悲しみも、怒りさえもなく、ただ機械のように定められた生を終えていくだけの人々。感情を完全に抑制することで争いをなくした果ての世界。そこにあったのは平和などではなく、緩やかな種の死、魂の滅びだった。

――感情は、世界を滅ぼす毒。我らはその過ちを正すために来た。この時代の者たちに、感情がもたらす痛みを、悲劇を、その身に刻み込むことで――

異形の残響の目的は、殺戮ではない。感情の危険性を示すための、歪んだ「警告」。未来の人類が、自らの祖先が犯した過ちを正すために過去へ送った、集合的無意識の嘆き。それが、この異変の正体だった。

第五章 痛みこそ証

弦十郎は愕然とした。感情なき平和か、それとも痛みを伴う生か。未来の者たちが選んだ答えが、目の前の殺戮だというのか。

「ふざけるな…!」

思わず叫んでいた。

「感情なき世界に、生きる意味などあるものか!」

弦十郎は自らの刀を強く握りしめる。この刀身に宿る、先祖たちの記憶。戦に傷つき、人を愛し、別れに涙した、数多の感情の痕跡。苦しみも、悲しみも、全てが彼らが生きたという紛れもない証だった。

――意味など不要。我らが求めるは、苦しみのない安寧のみ――

「後悔」の声は、どこまでも冷たく、平坦だった。まるで、感情の意味すら忘れてしまったかのように。

弦十郎は、覚悟を決めた。この未来の亡霊たちに、本当の人の心を教えねばならない。痛みを知らぬ者に、喜びの価値は分からない。悲しみを知らぬ者に、愛の温かさは届かない。

「ならば、俺の全てをくれてやる」

彼は静かに目を閉じ、自身の心の奥深くへと潜っていった。

第六章 希望の一閃

弦十郎は、自らの精神を縛っていた全ての枷を解き放った。

異形への恐怖。犠牲者への悲嘆。未来への怒り。そして、この理不尽な世界でもなお、人々が生きていく明日を守りたいと願う、焦がれるほどの強い愛。これまで抑え込んできた全ての感情が、濁流となって彼の内を駆け巡った。

「うおおおおっ!」

魂の雄叫びと共に、弦十郎が目を見開く。その瞬間、彼の手にした「感情を識る刀」が、まばゆい光を放った。赤でも青でもない、あらゆる色が混じり合った、それでいて一点の曇りもない、鮮烈な虹色の輝き。

それは、弦十郎という一人の人間が抱いた、絶望と、それでもなお前を向こうとする意志の全てが結晶化した、一つの強大な「希望」の残響だった。

「後悔」の集合体が、その眩しさに怯んだように後ずさる。

「痛みを知らぬお前たちに、本当の喜びは斬れまい!」

弦十郎は地を蹴った。彼の身体そのものが光の矢と化し、巨大な憎悪の塊へと突き進む。未来の「後悔」と、現在の「希望」が激突する。

希望の一閃が、後悔の闇を切り裂いた。

断末魔の叫びはなかった。闇が晴れていくように霧散していく中で、「後悔」の集合体から、まるで何かを思い出したかのような、穏やかで懐かしい響きがこぼれた。

――…ああ、それが…感情、か。温かい…――

その声は、安堵に満ちていた。

第七章 夜明けの残響

夜が明け、東の空が白み始めていた。

弦十郎は、疲れ果てて橋の上に座り込んでいた。彼の身体はもう光を放ってはいなかったが、手にした刀は、まるで夜明けの空のような、穏やかで優しい光を静かに宿していた。

朝の光と共に、街には再び、ささやかな感情の残響が生まれ始める。店の軒先で生まれた商人の期待は橙色の光となり、恋人を待つ娘のときめきは桃色の霞となって漂う。

弦十郎は、ふわりと目の前を通り過ぎた、小さな金色の光にそっと手を伸ばした。それは、どこかの家で生まれたばかりの赤子の、無垢な喜びの残響だった。指先に触れた光は、くすぐったいほどに温かい。

世界から、悲しみや憎しみが消えたわけではない。これからも人々は感情に悩み、苦しむだろう。だが、この小さな温もりがある限り、人は生きていける。痛みも喜びも、全てを抱きしめて。

彼の頬を、一筋の涙が静かに伝った。

それが悲しみの涙なのか、安堵の涙なのか。弦十郎自身にも分からなかった。ただ、それは間違いなく、彼が生きているという証だった。