第一章 色彩の牢獄

地下特有の湿気が、肌にまとわりつく。

黴(カビ)と古紙の腐臭。

その澱んだ空気を、衣擦れの音が切り裂いた。

上等な絹が擦れる音だ。

ここには不釣り合いな、清潔な布の響き。

「……静真。息災か」

背中越しに掛けられた声に、俺は筆を止めた。

硯の水面がわずかに揺れ、俺の顔を歪めて映す。

振り返ると、幕府の役人が立っていた。

鼻を覆いたくなるほど強い白粉(おしろい)の匂い。

整えられた髷の下、彼の瞳は忙しなく書庫の隅々を舐め回している。

「先日の件、報告書の進捗はどうだ」

役人の唇が動く。

吐き出された言葉が、視界の中でドロリと濁った。

――青だ。

粘着質の、青黒いヘドロ。

保身と欺瞞の色が、薄暗い空間に飛び散る。

俺は吐き気を噛み殺し、手元の和紙を丸めた。

「資料が足りないな」

「なんだと?」

「あんたたちが寄越した『神楽宗厳伝』だ。記述が食い違っている。英雄譚を編むには、矛盾が多すぎる」

役人の眉間がピクリと跳ねた。

「余計な詮索は無用だ。お前はただ、民が安眠できる美しい物語を紡げばいい」

彼の声が高くなるにつれ、青いヘドロは量を増し、床にボトボトと滴り落ちる。

俺の目には、この男が汚物を撒き散らす汚染源にしか見えない。

「……帰ってくれ。ここは湿気が酷い。あんたの上等な着物にカビが移る」

「貴様……! 期限は明日だぞ!」

役人は捨て台詞を吐き、足音荒く石段を登っていった。

鉄扉が重い音を立てて閉まる。

ようやく、静寂が戻った。

だが、床にはまだ、彼が残した青いシミがへばりついている。

俺は古びた雑巾でそれを拭き取ろうとしたが、色は網膜に焼き付いて消えない。

筆を握る。

指先が微かに震えていた。

嘘だらけの世界。

善意の白、悪意の赤、欲望の黒。

人が口を開くたび、俺の視界は極彩色の地獄と化す。

いっそ、目を潰してしまえば楽になれるのか。

硯の黒い海を見つめながら、俺は深く息を吐いた。

その時だった。

ズズズ……。

腹の底に響くような振動が、書庫の空気を震わせた。

棚の上の巻物が、一つ、また一つと床に落ちる。

遠い雷鳴ではない。

これは、地底からの咆哮だ。

第二章 綻びる封印

振動は、鼓動のように断続的に続いた。

天井の梁(はり)がきしみ、パラパラと漆喰が剥がれ落ちる。

「……おい、嘘だろ」

俺はランプを掴み、書庫の最奥へと走った。

そこにあるのは『禁書庫』。

厳重な封印が施された、開かずの間。

だが、封印の札は焼け焦げたように炭化し、床に散らばっていた。

重厚な扉が、わずかに開いている。

隙間から漏れ出す空気は、氷のように冷たく、そして鉄錆のような血の匂いがした。

俺は扉を押し開ける。

部屋の中央、台座の上に一冊の日記が置かれていた。

百年前の英雄、神楽宗厳(かぐらむねよし)の遺品。

俺は震える手で、乾いた表紙に触れた。

ページをめくる。

そこに並んでいたのは、整然とした文字ではなかった。

文字ですらない。

紙面を埋め尽くすのは、インクの滲みと、紙が破れんばかりの筆圧で刻まれた、無数の傷跡。

『 』

言葉はない。

だが、そこから立ち昇る「色」が、俺の網膜を灼いた。

灰色だ。

限りなく透明に近い、絶望の灰色。

震える筆先が、何度も何度も行き場を失い、ただ紙の上を彷徨っている。

ページの端がふやけているのは、涙の跡か、それとも脂汗か。

読み取れるのは、英雄の武勇伝ではない。

老いた男の、喉が張り裂けるような懺悔。

――私は、何も殺せなかった。

――ただ、見ないふりをしただけだ。

声なき声が、脳内に直接響く。

英雄は怪物を倒してなどいなかった。

民衆の目を逸らすために、巨大な嘘で蓋をしたに過ぎない。

その蓋が今、百年越しに腐り落ちたのだ。

ドォォォォン!!

轟音と共に、禁書庫の壁が爆ぜた。

土煙が舞い、瓦礫が俺の体を打ち据える。

「グゥ……ッ!」

床に叩きつけられた俺の視界に、異様なものが映り込んだ。

壁の向こうの闇から、黒い泥のようなものが溢れ出してくる。

不定形の肉塊。その表面には、無数の人の顔が浮かんでは沈んでいた。

『ア……アァ……』

『クルシイ……』

泥から聞こえるのは、百年分の民の嘆き。

隠蔽された歴史の膿(うみ)が、形を持って溢れ出したのだ。

これが、禍津神(まがつかみ)。

いや、俺たちが作り出した「歪み」そのものだ。

俺は後退る。

腰が抜けて、力が入らない。

泥の触手が、鎌首をもたげるように俺を見下ろした。

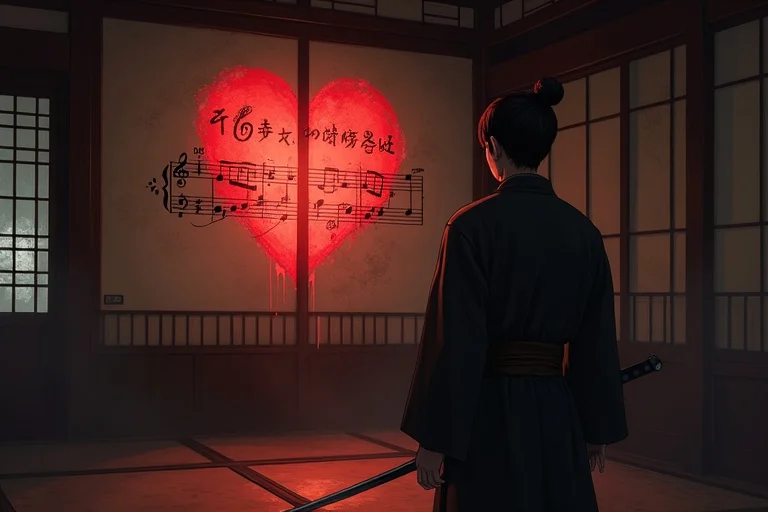

第三章 真紅の決断

「ひっ、うわあああ!」

悲鳴が響いた。

崩れた壁の向こうから、転がり込んできた影がある。

先ほどの役人だった。

彼の着物は泥と血で汚れ、自慢の髷も解けてザンバラ髪になっている。

その左足は、巨大な梁の下敷きになり、不自然な方向に曲がっていた。

「た、助け……!」

役人が俺を見る。

その目は恐怖で見開かれ、白目が血走っている。

怪物が、役人に狙いを定めた。

泥の触手が鞭のようにしなり、役人の頭上へ振り上げられる。

「あ……」

役人の口がパクパクと動く。

助けてくれ。

俺を置いて逃げるな。

代わりにお前が死ね。

そんな浅ましい言葉が、青黒い色をして吐き出されるのだろう。

俺はそう確信し、目を逸らそうとした。

だが。

「……に、げ……ろ……」

か細い声だった。

役人の目が、俺を捉えていた。

恐怖に歪んだその表情の奥で、彼の唇がもう一度動く。

「逃げろ、若造……!」

ドチャッ。

湿った音がして、役人の上半身が潰れた。

赤い飛沫が舞い、俺の頬を濡らす。

俺は呆然と、その光景を見ていた。

彼が最期に吐き出した言葉。

その色が、ゆっくりと俺の視界に広がる。

白だ。

雪のような、混じり気のない純白。

嘘つきで、保身の塊で、俗物だった男。

その彼が、死の瞬間に見せたのは、あまりにも美しい「人間」の色だった。

胃袋が裏返るような衝撃が、俺の中を駆け巡る。

俺は人間を侮蔑していた。

嘘ばかり吐く汚い生き物だと、見下していた。

だが、どうだ。

この泥臭く、無様な最期はどうだ。

「……クソッ、これだから人間は」

俺は奥歯を噛み締めた。

口の中に鉄の味が広がる。

そうだ、こいつらは弱い。

だから嘘をつく。だから隠す。

だが、その弱さの果てに、時折こんな眩しい光を放つ。

愛おしさが、激情となって胸を焦がす。

俺は懐から『真紅の筆』を取り出した。

俺の唯一の友。嘘をつかない筆。

怪物が、ゆっくりとこちらへ向き直る。

その体表に浮かぶ無数の顔が、一斉に俺を嘲笑うように歪んだ。

俺は筆を握りしめる。

指の骨がきしむほど強く。

真実を暴けば、世界は救われるか?

いや、ありのままの真実など、この絶望の前では無力だ。

必要なのは、現実に打ち勝つための「物語」だ。

俺は、俺の魂を削って、最高の嘘をつく。

最終章 未来への墨跡

俺は自分の左腕を噛み破った。

鮮血が溢れ出す。

それを硯(すずり)に垂らし、筆を浸す。

血と墨が混ざり合い、ドロリとした重い液体へと変わる。

「書くぞ……見ていろ、化け物」

俺は床に散らばった巻物の裏紙に、筆を叩きつけた。

『禍津神は、実体を持たぬ幻影である』

文字を刻むたび、指先から激痛が走る。

この筆は、書き手の命を吸って言葉に力を与える。

『それは、人々の恐れが作り出した鏡像に過ぎない』

怪物が咆哮を上げた。

俺の書く言葉が、奴の存在定義を侵食し始めたのだ。

奴は実在する脅威ではない。

単なる「現象」だ。

そう認識を書き換える。

触手が俺の肩を打ち据える。

鎖骨が砕ける音がした。

「ガハッ……!」

血反吐を吐きながら、それでも俺は筆を走らせる。

痛みで意識が飛びそうだ。

だが、あの役人の最期の「白」が、俺の瞼の裏に焼き付いて離れない。

『我々が恐れを捨て、互いの弱さを認め合う時、影は霧散する』

文字が、紙の上で脈動する。

魔法の光など出ない。

ただ、泥臭い血の文字が、世界という書物の「行間」に強引に割り込んでいく。

怪物の動きが鈍る。

その輪郭が、陽炎のように揺らぎ始めた。

「消えろ……俺たちの世界から!」

俺は渾身の力で、最後の一文を刻みつける。

『夜明けと共に、悪夢は終わる』

筆先が折れた。

同時に、怪物が崩れ落ちる。

断末魔はない。

ただ、砂の城が波にさらわれるように、黒い泥がサラサラと乾いた塵になり、風に溶けていった。

書庫の天井の亀裂から、朝日が差し込んでくる。

舞い上がる塵が、朝日に照らされ、金色の粒子となってキラキラと輝いた。

俺は壁に背を預け、ずり落ちるように座り込んだ。

指先は炭のように黒く変色し、もう二度と動かないだろう。

視界が霞む。

極彩色の世界が、静かなセピア色へと褪せていく。

俺は、歴史を改竄した。

臭いものに蓋をした、かつての英雄と同じ罪を犯した。

だが、後悔はない。

瓦礫の下で眠る役人の骸(むくろ)に、俺は心の中で語りかける。

あんたが守ろうとしたこの世界は、まだ少しだけ続くよ。

俺は残った力を振り絞り、血の文字の脇に、小さく書き添えた。

誰の目にも止まらないほどの、小さな文字で。

いつか、人の強さが嘘を必要としなくなる日まで

それは祈りであり、未来への遺言。

俺は目を閉じた。

瞼の裏にはもう、嫌な色は見えなかった。

ただ、温かな朝日の白だけが、静かに満ちていた。