第一章 灰とインクの香り

カイの棲家は、古紙と乾いたインクの匂いに満ちていた。都の片隅にある、忘れられた書庫。天井まで届く書架には、もはや誰も読まなくなった物語が埃をかぶって眠っている。彼はその番人であり、同時に捕食者だった。

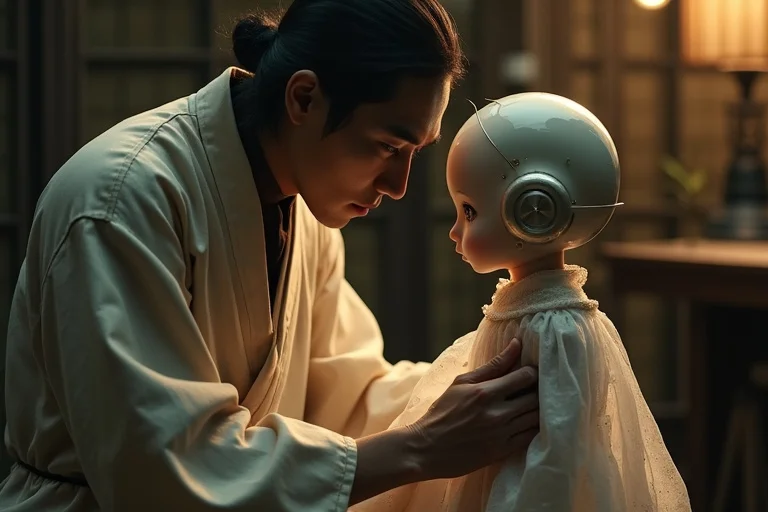

指先で、書物の硬い背表紙をなぞる。彼の指は時折、蝋燭の光にかざした薄紙のように、向こう側が透けて見えることがあった。それが、彼の能力の代償だった。

カイは「墨喰らい」。文字を食らうことで、そこに宿る情報、知識、技術、そして記憶を自らのものにできる。古文書の一片を舌に乗せれば、失われた王国の宮廷儀礼が脳裏に蘇り、詩集の数行を飲み下せば、詠み人の胸を焦がした恋の痛みが彼の心を打つ。だが、その行為は己の寿命を削るのと同義だった。文字に刻まれた歴史が重ければ重いほど、彼の存在は希薄になっていく。

「また、やられたそうだ」

書庫の扉が軋み、年の離れた友人であり、都の記録院に勤めるリナが顔を覗かせた。彼女の顔には、いつもの快活さの代わりに焦りの色が浮かんでいる。その手には、黒く焼け焦げた紙片が握られていた。

「今度は西の賢人、アークライトの功績を記した歴史書が。もう、彼の名前を正確に思い出せる者は、都にほとんどいない」

リナが差し出した紙片を、カイは静かに受け取った。鼻を近づけると、インクの香ばしさに混じって、全てを無に帰す灰の匂いがした。最近都で頻発している、謎の焚書事件。それは単なる破壊行為ではなかった。書物が焼かれるたび、そこに記された歴史が、人々の記憶から、そして世界そのものから、綺麗に消し去られていくのだ。

カイの足元には、古びた桐箱が置かれている。その中に納められているのは、『虚ろな巻物』。焼失した書物の灰と、歴史の消え残った墨で漉かれたという、真っ白な巻物。師から受け継いだ、唯一の手がかりだった。

第二章 忘れられた英雄の歌

カイは焼け残った紙片を口に含んだ。舌の上でざらりとした感触が広がり、やがてインクの苦みが染み渡る。瞬間、激しい熱が全身を駆け巡った。

脳裏に、星を読む老賢人の姿が浮かび上がる。アークライト。彼は天体の運行から未来の飢饉を予測し、新たな農法を編み出して幾万の民を救った。その叡智、民を思う心、夜空を見上げる孤独な背中。全ての情報が、濁流のようにカイの精神に流れ込んでくる。同時に、心臓が軋むような痛みに襲われた。彼の寿命が、また数年分、紙のように燃え尽きていく。

「……思い出した。彼は、星の言葉を解する人だった」

カイが呟くと、リナは不思議そうな顔で彼を見つめた。

「アークライト? 誰のことだい?聞いたことがない名だ」

その言葉が、カイの胸を冷たく抉った。世界は、もう彼を忘れてしまったのだ。カイは桐箱から『虚ろな巻物』を取り出し、広げた。すると、先ほどまで白紙だったはずの巻物の表面に、淡い墨色で星空の図と、そこに佇む老人の姿が、おぼろげに浮かび上がっていた。

消された歴史は、カイの命を糧として、この巻物にだけ蘇る。

翌日、カイは都の広場に立った。昨日までそこにあったはずの、賢人アークライトの功績を称える石碑が、跡形もなく消え去っている。人々は、ぽっかりと空いた空間を何事もなかったかのように通り過ぎていく。世界から一つの大きな存在が消えたというのに、その喪失に気づいているのは、カイだけだった。

空虚感が彼の心を覆う。これは、単なる記憶の改ざんではない。存在そのものの抹消だ。まるで、最初からいなかったかのように。この静かなる破壊に、カイは身の毛がよだつほどの恐怖を覚えた。

第三章 黒衣の焚書官

犯人の手がかりは、焼かれた書物の灰に残る微かな匂いだった。それは、特定の薬草を混ぜた油の匂い。カイはその匂いを頼りに、夜の都を彷徨った。

そして、古い公文書館の裏手で、目的の光景を目にする。数人の黒衣の男たちが、山積みにされた書物に松明を突き立てていた。彼らは自らを「焚書官」と名乗っているらしい。

「そこまでだ!」

カイが叫ぶと、黒衣の男たちが一斉に振り返る。その目は、狂信者のそれだった。

「邪魔をするな、墨喰らい。我らは世界を救済しているのだ」

「救済だと? 歴史を消し去ることがか!」

問答は無用だった。カイは懐から古い武術書の一葉を取り出し、素早く口に放り込む。刹那、彼の四肢に熟練の体術が宿った。身を翻し、焚書官たちの間を駆け抜ける。その動きは、まるで舞のようだった。

しかし、多勢に無勢だった。一人の焚書官が振り下ろした鉄棒が、カイの肩を強かに打つ。激痛に呻き、地面に倒れ込んだカイの目の前で、書物は燃え盛り、歴史は灰となって夜空に舞い上がっていく。人々の記憶から、また一つ、大切な何かが失われていく音が聞こえるようだった。

焚書官たちは、カイに止めを刺すことなく姿を消した。彼らが去った後、カイは燃え残った手記の切れ端を見つける。震える手でそれを食らうと、断片的な言葉が脳裏をよぎった。

――『災厄の種子』。

――『分岐点の修正』。

――『偽りの礎を正すために』。

彼らは、何かを「正そう」としている。破滅的な過去を消し去ることで、未来を救おうとでもいうのだろうか。だが、その行為はあまりにも傲慢で、暴力的だった。

第四章 巻物が示す血脈

書庫に戻ったカイは、傷ついた体を引きずりながら『虚ろな巻物』を広げた。そこには、新たに浮かび上がった文字や紋章が、無数に連なっていた。

賢人アークライト。建国の英雄ガレオン。偉大な発明家ヘレナ。消された歴史は、一見すると何の脈絡もないように思えた。だが、カイは文字を食らい、その知識を得るたびに、ある一点に気づき始めていた。消された人物や出来事は全て、古代に存在したとされる『黎明の王家』と呼ばれる一つの血筋に繋がっていたのだ。

その王家は、強大すぎる力を持ったために、自ら歴史の表舞台から姿を消したと伝えられている。焚書官たちは、その王家に関連する全ての歴史を、根こそぎ消し去ろうとしているのだ。

「なぜ、そこまでして……」

カイは巻物を見つめながら呟いた。浮かび上がる文字が増えるにつれて、彼の体はさらに希薄になっていく。指先から、ぽつりと黒い雫が落ちた。それは血ではなく、インクだった。彼の肉体は、徐々に文字の概念に侵食され、崩壊を始めている。

このまま文字を喰らい続ければ、自分は消滅する。だが、ここで止めれば、世界の歴史は歪められたままになる。巻物に浮かび上がる『黎明の王家』の最後の末裔が、禁断の知識を封印した場所。そこが、焚書官たちの最終目的地のようだった。

中央書庫の地下最深部、『禁断の書架』。

カイは覚悟を決めた。己の命が尽きる前に、真実を突き止めなければならない。

第五章 災厄の真実

中央書庫の地下は、カビと古いインクが混じり合った、淀んだ空気が満ちていた。松明の光が、巨大な書架の影を不気味に揺らす。その最奥で、焚書官の長がカイを待っていた。

「来たか、墨喰らい。お前が喰らった文字が、ここまで導いたのだろう」

長の顔には、深い疲労と、奇妙なほどの静けさが浮かんでいた。

「お前たちの目的は何だ。なぜ『黎明の王家』の歴史を消す」

「未来を救うためだ」と、長は答えた。「王家が遺した知識は、確かに偉大なものだった。だが、それは同時に『災厄の種子』でもある。いずれ、その知識を悪用する者が現れ、世界は破滅する。我々は、その分岐点となる歴史を根本から消し去り、災厄の芽を摘んでいるのだ」

その言葉は、一見すると筋が通っているように聞こえた。だが、カイは長の目の奥に、隠された絶望の色を見た。

「嘘だ」

カイは『虚ろな巻物』を構えた。巻物は激しく明滅し、これまで読めなかった最後の一節が、黄金の光を放って浮かび上がる。それは、この世界の成り立ちに関わる、神代の文字だった。

「本当の目的は、別にあるな」

長は何も答えず、ただ悲しげに首を横に振った。カイは躊躇わなかった。己の消滅を覚悟し、その黄金の文字を、一片たりとも残さず舌に乗せた。

第六章 墨で綴られる永遠

世界が、砕け散った。

カイの意識は肉体を離れ、時間の奔流へと投げ出される。過去、現在、未来。全ての光景が、一度に彼の内に流れ込んできた。

焚書官たちが消そうとしていたのは、『災厄の種子』などではなかった。彼らが隠したかった真実。それは、『黎明の王家』の始祖が記した、この世界に関する絶対的な『予言』だった。

――この世界は、いずれ必ず崩壊する。

――それは、創造の瞬間に定められた、誰にも覆すことのできない運命である。

焚書官たちは、その変えられない破滅の未来を知り、絶望したのだ。そして、人々がその真実を知って希望を失うことのないよう、偽りの平穏を守るために、予言に繋がる全ての歴史を消し去ろうとしていた。彼らは破壊者ではなく、悲しき守護者だったのだ。

カイが喰らった最後の文字こそ、その『変えられない未来の破滅』を記した予言そのものだった。

彼の体は、もはや人の形を保っていなかった。皮膚は羊皮紙のように乾き、ひび割れた隙間から文字の羅列が溢れ出す。血管を流れるのはインクとなり、骨は物語の背骨へと変貌していく。痛みも、悲しみも、喜びも、全てが遠のいていく。彼は、個としてのカイを失い、この世界の全ての歴史――消された過去も、約束された破滅の未来も――その身に宿す、『生きた歴史書』へと成り果てていた。

第七章 静観する年代記

意識が薄れていく中で、カイは自らの体を書庫の最も深い場所にある石の台座に横たえた。焚書官の長が、静かに彼を見下ろしている。その目には、畏怖と、そしてほんの少しの憐れみが浮かんでいた。もはや、彼らにもこの『生きた歴史書』に触れることはできない。

カイの視界は、もはや一対の眼球が捉える風景ではなかった。彼の意識は世界そのものに広がり、都の喧騒を、恋人たちの囁きを、生まれたばかりの赤子の産声を、そして、遥か未来の空を覆うであろう破滅の暗雲を、等しく、静かに見つめていた。

感情は消え去り、ただ、事実を記録し続ける存在となった。

だが、その意識の片隅で、人間だった頃の最後の思考が、インクの染みのように微かに残っていた。

(これで、よかったのだろうか)

答えは、ない。

彼はただ、そこに在り続ける。美しくも残酷なこの世界が、約束された終焉の最後のページをめくる、その日まで。ただ静かに、全てを傍観し続ける、墨色の永遠の中で。