第一章 緋色の残滓

朧(おぼろ)の眼には、世界が常に滲んで見えた。それは単なる視力の問題ではない。人の強い想いが、時間の澱(おり)となって景色に焼き付いているのだ。とりわけ、血と怨嗟の匂いがする場所では、過去が色鮮やかな残光となって彼の網膜を灼いた。

暮れなずむ京の巷。昨夜、辻斬りがあったという辻に、朧は佇んでいた。彼の眼にだけ、石畳がおぞましい緋色に染まって見える。斬られた男の恐怖と無念が、陽炎のように立ち昇り、空気を歪ませていた。鉄錆の臭いが鼻をつき、幻聴のように断末魔の叫びが耳の奥で木霊する。朧は腰の刀の柄にそっと手を置き、静かに目を閉じた。この力を疎ましいと思うことはあっても、慣れることはない。

「あなた様が、朧殿でございますか」

凛とした声に振り返ると、そこに一人の巫女が立っていた。年の頃は十六、七。白と緋の衣が夕闇に映え、その澄んだ瞳だけが、この穢れた辻で唯一汚されていないもののように思えた。

「その眼…あなた様には、視えるのでございましょう。この地に残る、人の無念が」

朧は答えなかった。肯定も否定も、この女には意味をなさないだろう。彼女の瞳の奥にも、朧は視ていた。深く、静かに沈殿する悲しみの残光を。それはまるで、澄んだ湖の底に揺らめく青い宝石のようだった。

「わたくしは瑞希(みずき)と申します。どうか、お力をお貸しください。わたくしが仕える神社の古桜の下で…毎夜、泣き続ける女(ひと)がいるのです」

それは幽霊の類ではないと、瑞希は言った。触れることもできず、ただ過去の景色が、現在の夜に重なるのだと。朧は興味がないとばかりに背を向けようとした。他人の過去にこれ以上関わるのはごめんだった。だが、彼の足は動かなかった。瑞希の瞳の奥で揺らめく青い光が、まるで助けを求めるように、朧の心を捉えて離さなかったのだ。

第二章 廻帰の筆

月が冴えわたる夜、朧は瑞希に導かれ、彼女が仕えるという神社を訪れた。境内は静寂に包まれ、ひんやりとした空気が肌を撫でる。その中心に、月光を浴びて白く浮かび上がる巨大な桜の古木があった。幹はねじくれ、まるで天を掴もうとする老人の腕のようだ。

その根元に、それはあった。

朧の眼には、桜の下一帯が深い藍色の光に満たされているのが見えた。それは涙の色だ。絶え間ない悲嘆が凝り固まり、空間そのものを染め上げていた。そして、光の中心で、ひとりの女の幻影がうずくまり、肩を震わせている。着物の袖で顔を覆い、嗚咽が聞こえてきそうだが、朧の耳にはただ風が梢を揺らす音しか届かない。

「…ひどいな」

思わず漏れた声に、隣の瑞希が息を呑んだ。彼女には、朧ほど鮮明には視えていないのだろう。朧が幻影に近づこうとした、その時だった。

「その眼、過去を視るか、あるいは過去に喰われるか。厄介なものを背負ったものよ」

背後からかけられた声は、枯れているが芯があった。振り返ると、狩衣をまとった痩身の老人が立っていた。目つきは鋭く、底知れない知識を湛えている。陰陽師、玄斎(げんさい)と名乗ったその男は、都で頻発する幻影現象を調べているのだと言った。

「この都は、過去の亡霊に蝕まれつつある。もはや、ただの空間の歪みではない。現実に干渉を始めおった」

玄斎は朧の眼をじっと見つめ、懐から一本の筆を取り出した。黒檀の軸に、銀の装飾が施された、古雅な筆だ。

「これは『廻帰の筆』。過去の幻影を写し取ることで、その因縁を一時的にこの世に繋ぎ止める力がある。お主のその眼があれば、使いこなせよう」

「何故、俺に?」

「お主のような者でなければ、この歪みの中枢には届かぬゆえ。都を救うと思えばよい」

玄斎はそう言って、筆を朧の手に押し付けた。ずしりと重い筆の感触が、朧の逃げ場を塞ぐ楔のように感じられた。

第三章 墨色の真実

朧は覚悟を決め、玄斎に言われた通りに『廻帰の筆』を構えた。白紙を広げ、桜の下で泣き続ける女の幻影に意識を集中する。筆先を紙に落とした瞬間、まるで筆が自らの意志を持ったかのように、滑らかに走り出した。

サラサラと、乾いた葉が舞うような音が響く。

朧の腕を伝い、彼の眼が捉えた幻影の姿が、墨の濃淡となって紙の上に現れていく。泣き濡れた横顔、震える肩、絶望に歪む唇。それは単なる絵ではなかった。女の悲しみの残光そのものが、墨に乗り移ったかのようだった。

描き終えた瞬間、紙の上の墨絵が淡い光を放ち、現実の空間に女の姿を固定した。幻影はより鮮明になり、その口から、これまで聞こえなかったか細い声が漏れ始めた。

「なぜ…なぜ、あなた様だけが…。私も、お側へ…」

それは、かつてこの神社に仕えていた巫女の霊だった。戦で恋仲の武士を亡くした悲しみのあまり、この桜の木で自ら命を絶ったのだという。彼女の絶ちがたい無念が磁石となり、都に眠る他の悲しい記憶を呼び覚ます、異変の核の一つとなっていた。

瑞希が厳かに祝詞を唱え始めると、巫女の幻影は安らかな表情を浮かべ、光の粒子となって霧散していった。桜の下を覆っていた藍色の光が、すうっと薄れていく。

だが、その直後、朧を激しい頭痛が襲った。脳裏に、灼けつくような戦場の光景が、一瞬だけフラッシュバックする。鬨の声、血の匂い、そして、目の前で倒れていく仲間の姿――。

「ぐっ…!」

呻き、膝をつく朧。手にした『廻帰の筆』を見ると、その柄に刻まれた龍の紋様が、ほんのわずか、しかし確実に深く、そして黒く刻み込まれていることに気がついた。

第四章 蝕まれる都

一件落着かと思われたのは、甘い幻想だった。桜の下の幻影は消えたが、それを皮切りにしたかのように、都の幻影現象はさらに激化の一途を辿った。

西の市では、過去の大火の幻影が現実の炎のように広がり、人々が逃げ惑う。

北の武家屋敷では、かつての謀反の場面が再現され、何も知らぬ現在の家臣たちが互いに刀を抜き、斬り合う地獄絵図が生まれた。

過去の亡霊が、現在の理性を喰らい始めていた。

「核は一つではなかったのだ。都中に点在する強い残光が、互いに共鳴し、この災禍を広げている」

玄斎の言葉に追い立てられるように、朧は都を奔走した。

橋の上に現れる、身投げした女の幻影。

古井戸から響く、捨て子の泣き声の残光。

朧は『廻帰の筆』を使い、次々とその因縁を写し取り、鎮めていった。そのたびに、筆の龍の紋様は深く、禍々しくその姿を変え、朧の頭痛とフラッシュバックは悪化していった。もはや、彼が過去を「視ている」のか、彼自身の苦しみが過去を「呼び起こしている」のか、その境界さえ曖昧になってきていた。

瑞希は、力を使い果たし、日に日に憔悴していく朧の姿を、ただ痛ましげに見守ることしかできなかった。彼女は気づいていた。朧の瞳の奥で渦巻く苦悩の残光が、今や都全体を覆う幻影の光と、同じ色をしていることに。

「朧殿…もう、おやめください。あなた様が、壊れてしまう」

瑞希の懇願も、朧の耳には届かなかった。彼はもう、止まれなかったのだ。

第五章 筆が折れる刻

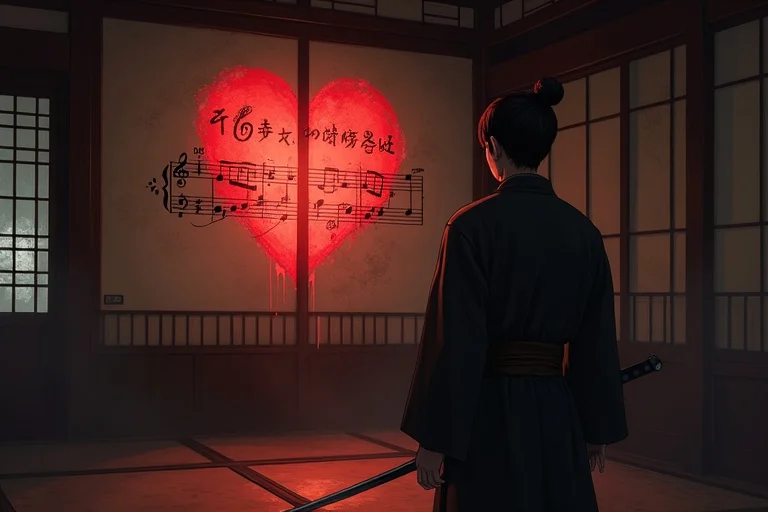

ついに、都の中心、かつて千の兵が斃れたという古戦場跡で、最大規模の幻影が発生した。空は血のような茜色に染まり、大地から湧き出すように、甲冑をまとった兵士たちの幻影が現れ、現実の町人たちに襲いかかったのだ。悲鳴と怒号が入り乱れ、都は混沌の坩堝と化した。

「ここまでか…!」

玄斎が歯噛みする。朧は最後の力を振り絞り、ふらつく足で幻影の軍勢の前に立った。『廻帰の筆』を構える彼に、玄斎が叫んだ。

「よせ、朧!それを使えば、お主は…!」

だが、遅かった。朧は筆を走らせていた。この地獄を終わらせるために。彼の眼に映るすべての憎悪、すべての無念、すべての絶望を、一本の筆に叩きつけるように。

膨大な過去の情念を吸い込んだ筆が、悲鳴のようなきしみ音を上げた。柄の龍の紋様が脈打つように蠢き、次の瞬間――パキリ、と乾いた音を立てて、黒檀の軸は真っ二つに折れた。

折れた筆の芯から、くるりと丸められた和紙が一枚、はらりと落ちる。そこには、玄斎の筆跡で、震えるような文字が記されていた。

『残光を視る者よ。汝こそが災禍の源泉なり。その眼は過去を視るにあらず。汝の心が過去を呼び覚まし、現実を侵食する。筆は幻影を写すにあらず。汝の力を吸い上げ、封じるための器なり』

雷に打たれたような衝撃と共に、朧の記憶の蓋が、完全に開いた。

そうだ。俺は、見ていた。敬愛する主君が、腹心の友が、目の前で敵の刃に崩れ落ちるのを。助けられなかった。何もできなかった。その凄まじい絶望と、生き残ってしまった罪悪感が、彼の能力を暴走させ、世界に眠るあらゆる悲劇と共鳴し、この地獄を現出させていたのだ。

都の異変は、すべて朧の心の叫びだった。

第六章 残光の果て

「あ…ああ……」

すべては、自分だった。自分がこの都を、人々を、苦しめていた。真実を知った朧の足元から、現実が崩れ落ちていく。彼の絶望に呼応するように、幻影の軍勢はさらに勢いを増し、亡者のように彼を取り囲んだ。

「方法は二つしかない!」玄斎の声が、遠くで響く。「その力を完全に開放し、過去の亡霊と共に生きるか! あるいは、力の源泉たるお主自身の記憶と感情のすべてを捨て、その眼を閉ざすかだ!」

過去と共に生きる? この地獄を永遠に繰り返せと?

朧は、幻影の向こうに立つ瑞希を見た。彼女の瞳には、恐怖も嫌悪もなかった。ただ、深い憐憫と、それでもなお消えない澄んだ光が宿っていた。この現在(いま)を、彼女のいるこの世界を、これ以上自分の過去で汚してはならない。

「…忘れるさ」

静かな呟きは、誰の耳にも届かなかっただろう。朧は自らの額に、震える右手を当てた。

――主君の顔を忘れる。

――仲間の笑い声を忘れる。

――守れなかった悔恨を忘れる。

――そして、瑞希と出会い、その瞳の青い光に心惹かれた、この短い日々の記憶さえも。

強く、強く念じた。

次の瞬間、朧の体から凄まじい光が奔流となって放たれた。都中に渦巻いていた緋色や藍色の残光が、怨嗟の幻影が、すべてその光に吸い込まれていく。まるで、永い夜が明けるかのように。

光が収まった後、古戦場跡には、ただ静かに朧が佇んでいた。彼の瞳から、かつて宿っていた深い苦悩も、世界を穿つような鋭い眼光も、すべてが消え失せていた。まるで生まれたての赤子のように、ただ空(くう)を映すばかりの、澄み切った瞳。

「朧殿…?」

瑞希が駆け寄り、おそるおそる声をかける。彼はゆっくりと彼女に顔を向け、ただ、穏やかに微笑んだ。そこに知性の色はなく、誰なのか、自分が何者なのか、何もわかっていない者の、無垢な微笑みだった。

数日後。神社の境内で、黙々と箒を動かす男の姿があった。瑞希が「朧さん」と呼ぶと、男は人の好い笑みを浮かべて会釈する。彼の瞳には、もう何も映らない。血の残光も、涙の染みも。ただ、春の暖かな陽光が、彼の空虚な瞳の中で、虚しくきらめいているだけだった。

瑞希は、平和を取り戻した都の空と、すべてを失って穏やかに微笑む彼の横顔を、ただ静かに、いつまでも見つめていた。