第一章 硝子の記憶

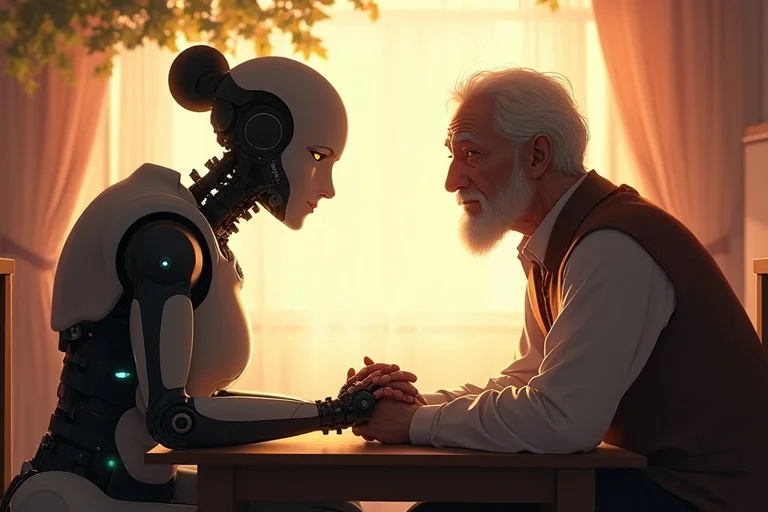

「……見えますか。あれが、あなたの愛した人です」

私の指先が、老人の乾いた額に触れる。

ふわり。

指の腹から金色の粒子が流れ出し、彼の中に眠る錆びついた回路を繋ぎ合わせていく。

「ああ……ああ、そうだ。彼女は笑う時、いつも目尻に小さな皺を寄せて……」

老人の濁った瞳に、涙と共に生気が宿る。

彼にとって世界のすべてだった光景が、今、鮮やかに蘇ったのだ。

その瞬間、私の頭の奥で、カチリと乾いた音がした。

何かが、抜け落ちる音。

視界がぐらりと歪み、足元の石畳が遠ざかる。

吐き気を堪えて、私は己の精神を内側から探った。

(何を、持っていかれた?)

昨日の夕食の味か。

それとも、靴ひもの結び方か。

不意に、恐怖が背筋を駆け上がる。

「……母さん」

呟いた声が、意味を伴わずに空気に溶ける。

母さん。その単語はわかる。けれど、顔が浮かばない。

優しかったはずの声も、匂いも、たった今、ホワイトアウトしたように白く塗りつぶされてしまった。

代償。

誰かの過去を鮮明にするたび、私の記憶は結晶となって体外へ排出される。

ポケットの中で、硬質な音がした。

かつて「母の笑顔」だったものが、今はただの冷たい石ころになって転がっている。

「ありがとう、修復屋さん! ありがとう!」

背後からの感謝は、今の私には刃物のように痛い。

フードを目深に被り、逃げるように路地裏へ潜り込む。

寒気がする。

自分が自分でなくなっていく感覚。

穴の空いたバケツのように、私という存在がこぼれ落ちていく。

「……リナ」

その名前だけが、私の命綱だった。

妹のリナ。

唯一の家族。

でも、彼女に関する記憶もまた、虫食い穴だらけだ。

覚えているのは、触れた時の少し高めの体温と、甘いミルク石鹸の匂いだけ。

そして、毎晩のように見る夢。

『アリア、こっちだよ』

崩れた石柱。絡まる蔦。

顔のない少女が、瓦礫の向こうで手招きしている。

そこに行けば、すべてが戻る気がした。

私の空っぽな心を埋める何かが、そこにある。

本能が、急げと叫んでいた。

私が「私」でいられる時間は、もう残り少ない。

第二章 夢の終わる場所

北への旅は、緩やかな自殺に似ていた。

一月が過ぎる頃には、私は地図の読み方を忘れかけた。

二月が過ぎると、空の青さを表現する言葉を失った。

泥にまみれたブーツを引きずり、手帳に記された「北へ」という殴り書きだけを頼りに歩く。

なぜ北へ行くのか。

その理由すら、朝起きるたびに曖昧になっていく。

「はぁ、はぁ……」

肺が凍りつくような寒さの中で、私は何度も転び、そのたびに膝を擦りむいた。

痛みが、私が生きていることの唯一の証明だった。

そして、ついに辿り着く。

夢で見た廃墟。

苔むした石柱が、墓標のように静まり返っている。

視覚的な既視感が脳を揺さぶり、激しい目眩を引き起こした。

ここだ。

私はここを知っている。

震える足で、崩れた石柱の根本へ這い寄る。

そこには、淡い桜色をした結晶が落ちていた。

今まで私が排出してきた、無色透明な抜け殻とは違う。

それは、ドクン、ドクンと、まるで生きている心臓のように脈打ち、熱を発していた。

「……っ」

触れた瞬間、指先から荊棘(いばら)のような痛みが奔り、全身の血管を駆け巡った。

脳髄が焼ける。

視界が弾ける。

『お姉ちゃん、大好き』

『アリアの髪、梳かしてあげるね』

『私が守るから』

知らない記憶。

けれど、魂が震えるほどに馴染む感覚。

微かに鼻をくすぐる、ミルク石鹸の香り。

私の髪を撫でる、あかぎれだらけの荒れた手の感触。

これは、リナだ。

妹が最期に残した、私への想いの塊。

これを修復すれば、私は妹を取り戻せる。

あの温もりを、もう一度感じることができる。

だが、これほど巨大な「想い」を復元すれば、代償として私は――。

「それでも……会いたい」

私は結晶を胸に抱きしめ、最後の力を振り絞った。

「回帰せよ、愛しき日々よ」

世界が、白光に飲み込まれた。

第三章 愛の正体

濁流のような映像が、私の頭蓋を内側から叩き割る。

幼い私。両親。

そして、路地裏でうずくまっていた、ガリガリに痩せた孤児の少女。

『ねえ、お腹すいてるの?』

幼い私が差し出したパンを、警戒心丸出しの獣のような目で睨む少女。

それが、リナとの出会いだった。

違う。

妹なんて、いなかった。

あの子は、私が拾ったただの他人だったんだ。

映像が乱暴に切り替わる。

私の能力が初めて暴走した日。

両親の記憶を吸い尽くしそうになった私の前に、あの子が飛び出した。

『アリアをいじめるな!』

彼女は私の身代わりになり、膨大な負荷を受け止めた。

その衝撃で、彼女自身の過去も、名前も、すべてが焼き切れた。

空っぽになった器に、私の「妹」という誤った認識が流れ込み、定着してしまったのだ。

『私は……リナ? アリアの、妹?』

焦点の合わない目で呟く彼女を、私は泣きながら抱きしめた。

罪悪感と、安堵。

その日から、彼女は私の「妹」を演じ続けた。いや、本人さえも信じ込んで。

そして、あの日。事故の日。

崩落する瓦礫の下で、リナは私を突き飛ばした。

その時、彼女は笑っていた。

前歯が少し欠けた、あの愛嬌のある笑顔で。

『アリア、生きて』

彼女の体から溢れ出したのは、血ではなく、眩い光だった。

『私が、あなたの大切な記憶を全部持っていくね。あなたがあなたでいられるように』

嘘だ。

嘘だ、嘘だ、嘘だ!

私は絶叫しようとして、喉がひきつった。

リナは知っていたのだ。

自分が妹ではないことも。

私が彼女の人生を奪ったことも。

すべてを知った上で、彼女は私の記憶(呪い)を肩代わりし、私の人格が崩壊しないよう、自らの存在ごと結晶に変えた。

「いやだ……っ! こんなの、嫌だ!」

私は結晶を地面に叩きつけようとした。

けれど、指が強張って離れない。

温かいのだ。どうしようもなく、温かい。

「私を、守ってくれたの……?」

他人だった少女。

名前すら失った少女。

それでも、私を「お姉ちゃん」と呼び、愛し抜いてくれた人。

手の中の結晶が、熱を帯びて輝きを増していく。

これを完成させれば、リナの愛は永遠になる。

けれど、等価交換の法則は絶対だ。

彼女の巨大な愛を受け止めるには、私の持つ全記憶(ライフ)を差し出さなければならない。

私の名前も、過去も、この涙の理由さえも、消えてなくなる。

恐怖で歯の根が合わない。

暗闇に一人で放り出されるような孤独。

(忘れたくない。リナを、この痛みを、忘れたくない……!)

でも、手が勝手に動く。

リナがあの日、私を守ろうとしたように。

私もまた、彼女の証を残したいと願ってしまったから。

「ありがとう、リナ」

覚悟を決めると、不思議と恐怖は薄れた。

ただ、日だまりのような温かさが胸を満たす。

私の記憶が、砂の城のように崩れていく。

私の名前が、愛した景色が、闇の彼方へ吸い込まれていく。

最後に残ったのは、欠けた前歯を見せて笑う、あの子の顔。

光の中で、あかぎれだらけの手が、そっと私の頬に触れた気がした。

エピローグ 光の残像

海辺の街に、小さな花屋がある。

店主は、若く美しい女性だ。

彼女には過去がない。

自分の名前すら、所持品にあった古い手帳の書き込みを見て知った。

「いらっしゃいませ」

彼女は今日も、穏やかな微笑みで客を迎える。

近所の住人は、彼女を「幸せな記憶喪失者」と呼ぶ。

過去がないのに、彼女の周りにはいつも柔らかな空気が流れているからだ。

客足が途絶えた午後。

彼女はふと手を止め、胸元のペンダントを指先で弄る。

それは、淡い桜色に輝く、美しい結晶石だった。

「……ふふ」

石に触れると、指先からじんわりとした温もりが伝わってくる。

ミルク石鹸のような、懐かしい香りもする気がした。

なぜだろう。

これを見ていると、胸の奥がきゅっと締め付けられ、泣きたくなるほど幸せな気持ちになる。

誰かに深く、どうしようもないほど愛されていたような。

そして、自分も誰かを命懸けで愛したような。

そんな形のない確信が、彼女の心をたぷたぷと満たすのだ。

「いい天気ですね」

彼女は空を見上げ、理由もなくこぼれ落ちた涙を指先で拭った。

記憶は消えても、その温度だけは消えない。

彼女の新しい人生は、名前のない愛に守られて、今日も優しく輝いている。