第一章 斑の地図

古書店「時紡ぎ」の静寂は、埃とインクの匂いに満ちていた。俺、相馬海斗(そうまかいと)の日常は、古い紙のページをめくる音と、自身の皮膚に絶え間なく浮かび上がる地図を眺めることで構成されている。

右腕には、この地区の学童保育待機児童数を示す赤い斑点が、不安げに明滅している。左の頬には、近隣工場の排水に含まれる未規制化学物質の濃度を示す、鈍い灰色のシミがじわりと広がっていた。誰もこの模様に気づかない。俺と、ごく稀に出会う「同類」の人間を除いては。それは社会が無視する痛みの統計グラフ。俺の身体は、声なき叫びの掲示板だった。

不意に、窓の外の風景がコマ送りになった。歩行者の足が一瞬宙で止まり、次の瞬間には数メートル先へ飛んでいる。世界が吃逆(しゃっくり)をしたかのような、ほんの僅かな時間の断絶。人々は眉一つ動かさず、まるで何もなかったかのように歩き続ける。これが「残響共鳴」が引き起こす時間スキップだ。この街では、もはや日常の風景だった。人々は無意識のうちに、この不自然なリズムに適応していた。だが俺には、その一瞬の空白に、無数の悲鳴が圧縮されているのが聞こえる気がした。そしてスキップが起こるたび、腕の斑点が一際濃く疼くのだ。

第二章 零時の懐中時計

雨がアスファルトを叩く夜、店の裏口で蹲る人影を見つけた。ずぶ濡れの彼女は、息も絶え絶えに何かを差し出した。銀色の懐中時計だった。滑らかで、継ぎ目のない未来的なデザイン。だが、その文字盤は常に「00:00:00」を指し示し、秒針は微動だにしなかった。

「これを…あなたが…」

彼女はアカリと名乗った。グローバル企業「クロノシンメトリー」の元研究員だという。彼女の瞳には、俺と同じ種類の、世界から零れ落ちた者だけが宿す深い疲労の色があった。

俺が時計に触れた瞬間、ガラスの内側に変化が起きた。まるで小宇宙のように、微細な光の塵が渦を巻き始めたのだ。一つ一つの粒子が、忘れられた祈りや、踏みにじられた正義のように煌めいていた。

「それは…『残響』の結晶。時計は本来、それを吸収して個人の時間感覚を安定させるためのもの。でも、これは壊れている。吸収する代わりに…溜め込んだものを映し出す」

アカリの言葉と同時に、俺の皮膚の模様が時計の光と共鳴し、ネオンのように激しく明滅した。全身を駆け巡る、無数の人々の感情の奔流。それは、耐え難いほどの痛みと、奇妙な一体感を伴っていた。

第三章 クロノシンメトリーの影

アカリが語る真実は、世界の優しい嘘を無慈悲に引き剥がすものだった。クロノシンメトリーが救世主のように設置した「レゾナンス・ハーモナイザー」。それは街の安寧を守る調律器などではなかった。社会の不正や苦しみが発する「残響共鳴」を解決するのではなく、ただひたすらに吸引し、地球の深部、誰の目にも触れない場所に掘られた巨大な空洞――「真実のシンクホール」へと廃棄しているというのだ。

人々は時間スキップを気にしなくなり、強烈なデジャヴも「気のせい」で片付けた。忘れることで得られる平穏。クロノシンメトリーは、その安寧の供給者として賞賛されていた。だが、それは麻薬だった。痛みを忘れさせる代わりに、変化する可能性そのものを奪っていく。世界は、緩やかに、しかし確実に、感情のない永遠の現在へと固定されようとしていた。

俺は、窓の外に立つ白亜のハーモナイザー塔を見上げた。美しいその姿が、今は巨大な墓標のように見えた。数えきれない叫びを飲み込み、沈黙を守る、冷たい墓標だ。

第四章 シンクホールの囁き

アカリが命懸けで持ち出したデータと、壊れた懐中時計が示す微かな共鳴の方向を頼りに、俺たちはシンクホールの入り口――クロノシンメトリー本社ビルの最深部を目指した。頻発する時間スキップが、皮肉にも俺たちの潜入を助けた。警備員の意識が飛ぶコンマ数秒の隙をつき、俺たちは迷宮のような廊下を駆け抜けた。

辿り着いた最深部。そこに鎮座していたのは、惑星の心臓のように明滅する巨大な球体だった。全世界のハーモナイザーと接続され、最後の残響を根こそぎ吸引し、シンクホールを永久に封印するための最終装置。

「待っていたよ、相馬海斗君」

背後から聞こえた静かな声に振り返ると、純白のスーツに身を包んだ男が立っていた。クロノシンメトリーCEO、時枝(ときえだ)。

「人類は、自らが作り出した痛みの総量に耐えられない。忘却こそが唯一の救済なのだ」

時枝は俺の皮膚に視線を注いだ。その目は、俺を憐れんでいるようでもあり、同時に実験動物を観察するようでもあった。

「君のその特異な体質は、残響を最も効率的に集めるアンテナだ。君自身をこの装置に繋ぎ、その苦しみを『治癒』することこそが、世界を完全に安定させる最後の鍵なのだよ」

彼の言葉は、甘い毒のように思考に染み込んだ。この痛みから解放される? 普通の人間に戻れる? その誘惑に、足が竦んだ。

第五章 選択

時枝は手を差し伸べた。「さあ、世界に真の平穏を。そして君自身にも」

その瞬間、掌の中の懐中時計が熱を持った。ガラスの中で渦巻く光の塵が、まるで抵抗するかのように激しく瞬く。俺は思い出す。この光の一つ一つが、誰かの人生であり、声であり、涙だったことを。俺の皮膚に刻まれた模様は、呪いなどではない。それは、世界がまだ完全に沈黙してはいないという、最後の証だった。

痛みを消すことは、彼らを二度殺すことだ。

「断る」

俺の声は、自分でも驚くほどはっきりと響いた。

「忘却は救済じゃない。それはただの怠慢だ。俺たちは、痛くても、苦しくても、向き合わなきゃならない」

俺は時枝の横をすり抜け、最終ハーモナイザーの制御盤へと歩み寄った。アカリが、覚悟を決めた目で頷く。もう、後戻りはできない。

第六章 共鳴の放送

俺は制御盤のパネルをこじ開け、剥き出しになった回路に、壊れた懐中時計を押し当てた。時枝の怒声が背後で響くが、もう聞こえない。アカリが驚異的な速さでコンソールを操作し、エネルギーの流れを逆流させ、全世界の放送ネットワークを乗っ取っていく。

「今よ、海斗!」

俺は目を閉じ、意識を集中させた。懐中時計を通して、俺の身体に蓄積されたすべての情報が、ハーモナイザーのエネルギーに乗って逆流を始める。腕の赤い斑点。頬の灰色のシミ。背中に刻まれた、見えない貧困線の歪なグラフ。胸に広がる、声なき抗議の青い痣。

それら全てが、そして懐中時計が投影する「真実のシンクホール」の、底なしの暗闇の映像が、光の奔流となって世界に解き放たれた。

ニューヨークのタイムズスクエア。渋谷のスクランブル交差点。サハラの小さな村の古びたテレビ。世界中のあらゆるスクリーンが、一斉に切り替わる。映し出されたのは、ドラマでもニュースでもない。人類が collective に目を背けてきた、痛みの可視化された地図だった。それは、誰にも無視することのできない、巨大な告発状だった。

第七章 痛みを伴う夜明け

放送が終わると、世界は一瞬、死んだように静まり返った。

だが、それは嵐の前の静けさだった。やがて、あちこちで変化が起き始める。人々が、他人の痛みを、強烈なデジャヴとして体験し始めたのだ。見知らぬ誰かの飢えを、隣人の孤独を、遠い国の誰かの悲しみを、まるで自分の記憶であるかのように感じ始めた。時間スキップは不規則に頻発し、クロノシンメトリーが築き上げた偽りの安定は、ガラスのように粉々に砕け散った。

世界は混沌に包まれた。しかし、それは絶望ではなかった。

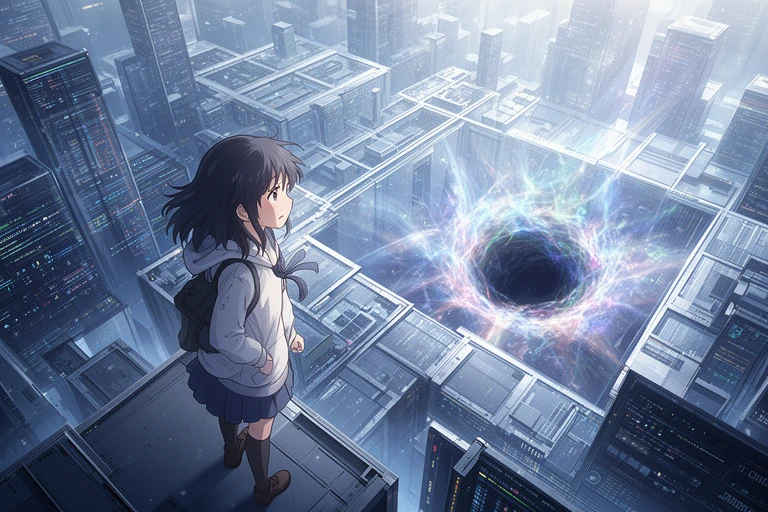

ビルの屋上から、俺は夜明けの街を見下ろしていた。俺の皮膚は、もはや単色ではない。世界中の無数の共鳴を受け止め、虹色に輝く生きた地図となっていた。それはもう痛むことはなく、ただ静かに、世界の脈動を伝えている。

何も解決してはいない。むしろ、ここからが始まりなのだ。人々が初めて、互いの痛みに向き合い、戸惑い、それでも言葉を探し始めた、不器用で、痛みを伴う夜明け。不確実だが、偽りのない未来が、今、静かに始まろうとしていた。