第一章 薄墨色の街

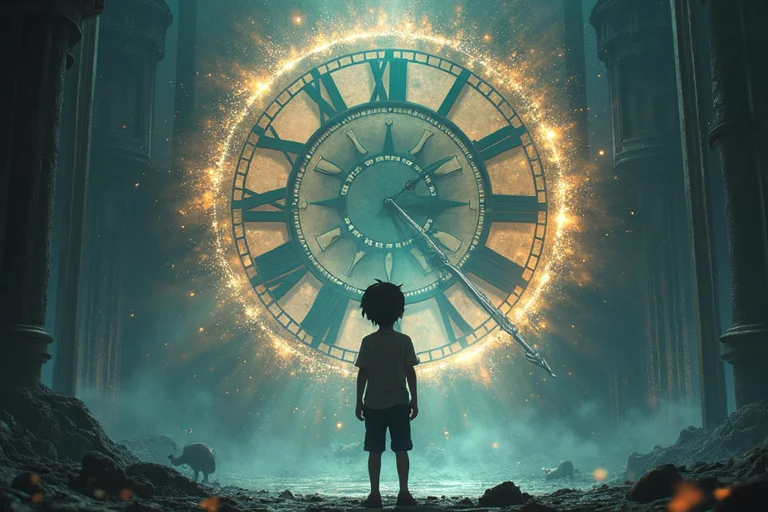

影山朔(かげやま さく)の目に映る世界は、滲んだ水彩画のようだった。街を構成する建物も、行き交う人々も、その輪郭は淡く、まるで薄墨を水に溶かしたように頼りない。誰もが、自分の存在が次の瞬間には霧散してしまうのではないかという、漠然とした不安を纏って歩いている。

この世界は『確率の結晶』でできている。確固たる存在は色濃く、不確かなものは色を失い、やがて消える。そして今、世界全体がその色を急速に失っていた。

朔はカフェの窓から、向かいの席に座る男を見ていた。男の背後にもう一つの風景が、陽炎のように揺らめいている。それは、男が強く願った『もしもの選択』の残像だ。泣きながら立ち去る恋人の腕を、彼が力強く掴み、引き留めている光景。しかし、現実の男は俯いたまま、冷めきったコーヒーカップの縁をなぞっているだけだった。

朔には、その残像に触れ、一時的に現実へと干渉する力があった。だが、その代償は重い。干渉すればするほど、朔自身の『現在』が希薄になるのだ。彼は自分の指先を見た。陽光に透け、向こう側の景色が見え始めている。もう、あまり時間はない。

街の噂は、一つの言葉に集約されていた。『絶対的な可能性』の消失。世界の存在を支えていた錨が、ある日忽然と消え、誰もが『自分が存在する意味』という名の羅針盤を失ってしまったのだと。

第二章 不確かな羅針盤

崩壊寸前の世界で、奇妙なほど色濃く存在し続けている場所があった。街角の古い時計店。錆びついたゼンマイの看板だけが、まるで時の流れに逆らうように確かな輪郭を保っている。朔は、何かに引かれるようにその店の扉を開けた。

チリン、と澄んだ鈴の音が鳴る。店内は無数の時計の針が刻む音で満ちていたが、その音さえも確かな存在感を放っていた。カウンターの奥から、一人の少女が顔を出す。陽菜(ひな)と名乗った彼女の瞳は、この薄墨色の世界では珍しいほど、強い光を宿していた。

「何か、お探しですか?」

「いや……ただ、ここの時間が他と違うように感じて」

朔の言葉に、陽菜は少し寂しそうに微笑んだ。

「祖父が遺したものです。この時計たちだけが、まだ正しい時を刻もうと頑張っているんです」

彼女はカウンターの下から、古びた真鍮製の羅針盤を取り出した。手のひらに乗るほどの小さなそれは、ガラスの中で針が狂ったように回り続けている。

「『不確かな羅針盤』。祖父は言っていました。世界が道を見失った時、本当に進むべき場所を示すって」

朔が、思わずその羅針盤に指を伸ばした瞬間だった。狂おしく回っていた針が、ぴたり、と一点を指して止まった。朔の目にだけ、羅針盤の上に新たな残像が浮かび上がる。それは、陽菜と、優しそうな顔をした老人が、楽しそうに時計を修理している『もしも』の光景だった。陽菜の最も強い願い――祖父が生きていてくれたら、という選択の残像。

第三章 重なる世界線

「どうして……止まったの?」

陽菜が驚きの声をあげる。彼女の目には、針はまだ不規則に震えているようにしか見えない。朔だけが、その針が指し示す先をはっきりと捉えていた。

自分の存在がさらに薄くなることを覚悟の上で、朔は決意した。この少女の願いに、触れてみようと。彼は目を閉じ、陽菜の『もしも』の世界に意識を沈めた。

ふわりと、機械油と古い木の匂いが鼻腔をくすぐる。

「朔くん、そこのネジを取ってくれるかい」

優しい声がした。陽菜の祖父だ。彼の分厚い指が、小さな歯車を巧みに組み上げていく。傍らで陽菜が、尊敬の眼差しでその手元を見つめている。温かい紅茶の湯気が立ち上り、時計の部品が触れ合う軽やかな金属音が響く。ここは、確かな温もりと時間に満ちていた。

はっ、と意識が現実に引き戻される。

朔の身体は、以前よりさらに透明度を増していた。立っているのがやっとだった。

「あなた……」

陽菜が息を呑む。彼女の目にも、朔の身体が消えかけているのがはっきりと見えた。

「大丈夫、少し疲れただけだ」

嘘だった。だが、朔がそう言うと、彼の手にあった羅針盤の針が、微かな光を放ちながら、今度こそ明確な一つの方向を指し示した。それは、この街で最も霧が濃く、存在確率が不安定な場所――中央図書館の塔だった。

第四章 霧の心臓部

中央図書館は、静寂と崩壊の霧に包まれていた。かつて知の殿堂だった場所は、本も棚もゆっくりと輪郭を失い、ページの文字がインクの染みとなって霧に溶けていく。朔と陽菜は、羅針盤が示す最上階へと、崩れかけた階段を慎重に上った。

最上階は、がらんどうの空間だった。ただ、中央の床だけが円形に黒く焼け焦げたように変色している。そこは、世界の『確率の結晶』が最も不安定化している場所だった。

朔がその場所に足を踏み入れた瞬間、彼の脳内に、膨大な情報の奔流がなだれ込んできた。

声ではない声。形ではない形。

世界の真実が、彼の意識を貫いた。

この世界は、夢だ。

世界の『外』にいる、名も知らぬ誰かが見ている、儚い夢。

『絶対的な可能性』とは、その『夢見人』が抱いていた、この世界に対する強固な信頼そのものだった。

そして今、その夢見人が、長い眠りから目覚めようとしている。世界の崩壊は、夢の終焉を告げる前触れだったのだ。

羅針盤が指し示していたのは、世界の危機の発信源。夢の終わりが始まる場所だった。

第五章 夢見人への選択

すべてを理解した朔の顔から、血の気が引いた。夢見人が完全に目覚めてしまえば、この世界は陽菜も、あの時計店も、すべてが泡のように消滅する。始まりから、存在しなかったことになる。

それを止める術は、ただ一つ。

夢見人に、新たな夢の続きを見せること。今の夢よりも、もっと強く、もっと見続けたいと願うほどの『もしもの選択』を、夢見人の意識に直接植え付けるのだ。

そして、そんな大それた干渉ができるのは、この世界でただ一人。他者の『もしも』に触れる力を持つ、朔だけだった。

だが、その代償は、彼の存在確率のすべて。個としての、影山朔の完全な消滅を意味していた。

「行かないで」

陽菜が、透けかかった朔の腕を掴んだ。彼女の指もまた、その輪郭がぼやけ始めている。世界の終わりは、もうすぐそこまで迫っていた。

朔は、最後の力を振り絞って、穏やかに微笑んだ。

「大丈夫。世界は終わらない」

彼は陽菜の手をそっと離す。

「君が、君としてここにいられる世界を、俺が選ぶから」

第六章 忘れられた観測者

朔は、夢の綻びの中心に立った。彼は、自身の内に秘めた最も強く、そして純粋な『もしもの選択』を思い描く。

それは、特定の過去をやり直す願いではなかった。誰か一人が幸せになる世界でもない。

――陽菜が、そしてこの世界の誰もが、自分の存在を疑うことなく、当たり前の明日を信じて穏やかに生きられる世界。

それは、他者の『もしも』を観測し、世界の不確かさを体現する自分自身が存在しない世界。観測者がいない、完璧に安定した世界。

彼は、その願いを、彼の存在のすべてを燃やし尽くす光の槍に変え、世界の綻びの向こう側――夢見人の意識の深淵へと、撃ち込んだ。

閃光が世界を白く染め上げる。

朔の身体が、足元から光の粒子となって、さらさらと崩れていく。

「さく、くん……?」

陽菜の頬を涙が伝う。だが、彼女の瞳に映る朔の姿が薄れるのと同時に、彼女の記憶からも『影山朔』という名前が、その存在が、ゆっくりと消えていく。彼を覚えていられる者は、もうこの世界のどこにもいなかった。

光が収まった時、世界は再構築されていた。霧は跡形もなく晴れ、街は鮮やかな色彩を取り戻していた。人々の輪郭はくっきりと描かれ、そこかしこから確かな生活の音が、笑い声が聞こえてくる。

世界は、忘れられた一人の観測者の犠牲の上に、新たな朝を迎えたのだ。

第七章 新しい夢の夜明け

陽菜は、時計店のカウンターでふと目を覚ました。なぜか自分の頬が濡れていることに気づいたが、その理由を思い出すことはできなかった。ただ、胸の奥に、何かとても大切で、そして切ないものを失ったような感覚だけが、微かに残っていた。

窓の外では、柔らかな朝日が、確かな存在感を取り戻した街を照らしている。人々はもう、自分の足元がおぼつかないことなどない。誰もが、今日という一日が、そして明日という一日が来ることを、疑いもなく信じている。

彼女の視線が、机の上に置かれた真鍮の羅針盤に落ちる。

以前は狂ったように回り続けていたはずの針が、今は静かに、ぴたりと北を指して止まっていた。それはもう『不確か』な道具ではなかった。ただの世界の一部として、穏やかにそこに在るだけだった。

陽菜は、誰に言うでもなく、そっと窓を開けた。

心地よい風が吹き込む。その風が、まるで遠い誰かの優しい声で「ありがとう」と囁いたような気がして、彼女は空を見上げた。

空は、どこまでも青く澄み渡っていた。

一人の青年がいたことさえ忘れ去られた世界で、彼が願った穏やかな日々は、新たな世界の法則として、静かに息づいていた。