第一章 欠けた街の影

リクは、自分という存在の輪郭が、絶えず世界に溶けていく感覚と共に生きていた。人々が「心の絆」に応じて互いの身体を交換するこの街で、彼だけがその環から外れていた。彼の身体は、生まれた時のまま、どこも欠けておらず、どこも満たされていなかった。

街は奇妙な調和に満ちている。花屋の老婆の左腕は、若々しい孫娘のものだ。おかげで彼女は、震えることなく繊細なブーケを編むことができる。空を駆ける郵便配達員の背には、彼の親友だったという鳥の翼が生えている。人々は交換した部位を誇らしげに見せ、それが絆の深さの証だと微笑み合う。

リクにとって、その光景は眩暈がするほどの疎外感をもたらした。彼は、他者の「存在の痕跡(きざし)」を吸収しなければ、己を保てない。それは、影が光を求めるような、根源的な飢餓だった。

路地裏にうずくまり、弱った雀にそっと手をかざす。リクの掌から、見えない糸が伸びるようにして、雀の身体から淡い光の粒子が流れ込んでくる。ちゅん、と最後の鳴き声がリクの脳内で響き、雀の小さな身体は急速に色褪せ、塵へと還っていく。

同時に、リクの魂の奥底に、新しい層が積もる。――空から見下ろした街の屋根の色。陽だまりの暖かさ。猫に追われる恐怖。それらは一瞬の充足感と、拭いようのない罪悪感を彼に残した。彼は他者の生を喰らい、その記憶の墓標の上に立つことで、かろうじて「リク」という個を維持しているのだ。

「また、そこにいたのね」

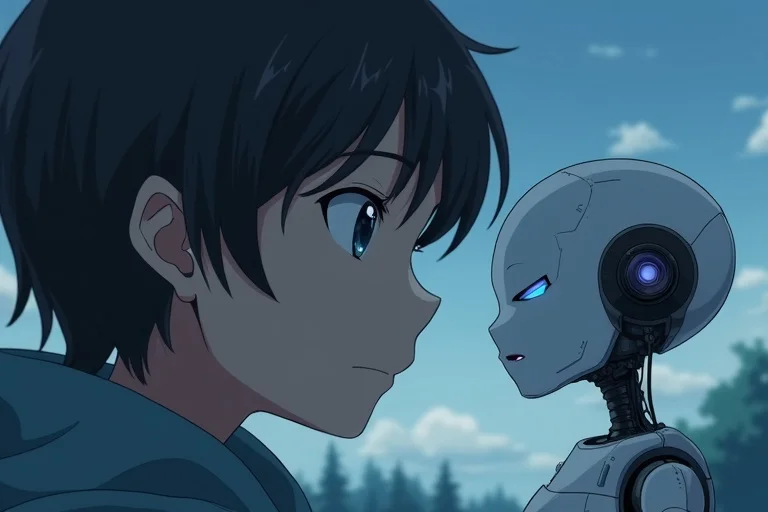

声に振り返ると、ニアが立っていた。彼女の右目は、夜空を映したような深い黒。左目は、誰の手も加えられていない、静かな光を宿す琥珀色の義眼だった。この街で誰とも絆を交換していない、もう一人の異端者。彼女だけが、リクの纏う希薄な気配に気づき、影を恐れずに近づいてきた。

「少し、冷えるから」

ニアはそう言って、自分の肩にかけていたショールをリクの肩にかけた。彼女の指先が触れた瞬間、リクは反射的に身を引く。彼女の温かい「痕跡」を、この飢えた魂が喰らってしまいそうで、恐ろしかった。

第二章 交換されない琥珀の瞳

ニアとの逢瀬は、リクにとって唯一の安らぎであり、同時に絶え間ない緊張を強いるものだった。彼女はリクの秘密の核心には触れず、ただ静かに隣に座り、他愛のない話をした。

「私のこの目、生まれた時からなの」

ある日、ニアが自らの琥珀の瞳に触れながら言った。

「だから誰も、交換してくれない。欠けたもの同士じゃないと、絆は結べないって」

その声には、諦めと、ほんの少しの寂しさが滲んでいた。

リクは何も言えなかった。彼女と絆を結びたいと、心の底から願っていた。しかし、彼が行う「交換」は、ニアの存在そのものを奪いかねない。彼の飢えは、絆ではなく捕食なのだ。その衝動を抑え込むたび、リク自身の輪郭がまた少し、ぼやけていく気がした。

街では不吉な噂が囁かれていた。街の中心に聳える「始まりの塔」に幽閉されているという「始まりの者たち」。彼らが絆の交換を拒み続けるせいで、世界の絆が淀み、人々から活力が失われているのだ、と。彼らは街の病巣として、人々から畏れと憎悪を向けられていた。

「ねえ、リク。古い資料館に『魂の分かち石』っていうのがあるらしいの。見てみたくない?」

ニアの提案は唐突だった。

「最初の絆が、そこから始まったって言われてる石よ」

彼女の黒い瞳が、好奇心にきらめいている。リクは、その石の名前に、魂の奥底がざわつくのを感じていた。

第三章 魂の分かち石

資料館の最奥、埃と古書の匂いが充満する小部屋に、それはあった。台座の上に置かれた、拳ほどの黒曜石の欠片。磨かれてもいない、ただの石ころのようだった。それが「魂の分かち石」だった。

ニアが「綺麗ね」と呟く。だがリクには、その石から放たれる無音の叫びが聞こえていた。恐る恐る指先を触れさせた瞬間、奔流が彼を襲った。

痛み。悲しみ。孤独。

誰とも繋がれず、個として生まれ、個として死んでいった無数の魂の断末魔。絆の交換という法則が生まれる前の、世界がまだ分かち合う術を知らなかった時代の、膨大な喪失の記憶。石は、その全ての痛みを吸い込み、結晶化させた巨大な涙だった。

「うっ……!」

リクは呻き、その場に膝をついた。自分の内なる空虚さが、石の絶望と共鳴し、引き裂かれそうになる。これは、吸収ではない。ただ、純粋な痛みの共有だった。

「リク! 大丈夫!?」

ニアが駆け寄り、彼の背を支える。彼女の温もりが、リクを現実へと引き戻した。

「どうしたの、何が見えたの?」

リクは喘ぎながら、顔を上げた。

「……僕と同じだ。この石も、ずっと独りだったんだ」

その瞬間、リクは理解した。自分の能力の根源と、この世界の歪みの正体を、あの塔で確かめなければならない、と。

第四章 塔の沈黙

「始まりの塔」には、扉がなかった。リクが壁に手を触れると、まるで水面のように壁が揺らぎ、彼と、彼の手を固く握るニアを内側へと誘った。

内部は、底なしの静寂に満たされていた。螺旋階段を上りきった先の広間に、彼らはいた。石の玉座に腰かけた、三人の「始まりの者たち」。彼らはまるで精巧な彫像のように微動だにせず、その身体のどこにも、交換された痕跡は見当たらなかった。完璧な「個」の形を保ったまま、永遠の時を過ごしているかのようだった。

リクが息を呑んで一歩踏み出すと、中央に座る人物が、ゆっくりと瞼を開いた。

その瞳。

そこには、リクが己の内で常に感じてきたものと同じ、全てを吸い込むような深い「空虚」が広がっていた。

『……来たか。綻びの子よ』

声は聞こえない。だが、言葉が直接、リクの脳内に響き渡った。それは問いかけではなく、永い間待ち続けた者だけが持つ、静かな確信に満ちていた。

第五章 世界の真実

始まりの者は、沈黙のまま、リクに世界の真実を語り始めた。その思念は、映像となってリクの精神に流れ込んできた。

――かつて、世界に絆の法則はなかった。生命は生まれ、そして消えるだけだった。そんな中、彼ら「痕跡喰らい」が生まれた。他者を吸収しなければ自己を保てない、呪われた存在。彼らの飢えは際限なく、やがてその能力は世界そのものに影響を及ぼし始めた。あらゆる存在が互いの「痕跡」を求め、奪い合い、世界は混沌の渦に飲まれかけた。

『我らは、世界を救うために、自らを裂いた』

彼らは、自らの強大すぎる「吸収」の能力を、世界全体に薄く、広く拡散させた。他者の存在を完全に喰らうのではなく、ほんの一部を「交換」し、分かち合うという、不完全で、しかし安全な形に変質させて。それが、この世界の「心の絆」の法則の正体だった。

『我らが動かぬのは、この世界の法則を支える楔だからだ。我らが絆を交換せぬのは、この身に宿る原初の能力が、再び世界を喰らい尽くさぬよう、自らを封じているからだ』

彼らは世界の防衛線であり、永遠の囚人だった。彫像のように動かず、孤独のうちに世界の均衡を保ち続けている。リクの存在は、彼らが世界に施した封印の、僅かな綻びから生まれたイレギュラー。彼の飢えは、世界の法則を根底から覆しかねない、原初の力の残滓なのだと。

「じゃあ、僕は……いるだけで、この世界を壊してしまうっていうのか……?」

リクの声が震えた。

『そうだ。お前が誰かと真の絆を結び、交換を行えば……その力は奔流となって世界に溢れ出すだろう。世界は救われるか、あるいは……原初の混沌に還るか。我らにも、それは分からぬ』

始まりの者の瞳が、静かにリクを見据えていた。

第六章 二人の選択

絶望がリクを打ちのめした。自分の存在そのものが、呪いだった。ニアとの絆を願うことさえ、世界を破壊する引き金になりうる。孤独こそが、彼の背負うべき運命なのだと、突きつけられた気分だった。

その時、ニアがリクの前に進み出た。彼女は少しも怯むことなく、始まりの者たちを、そしてリクを真っ直ぐに見つめていた。

「それでも、あなたはここにいる」

ニアはリクの手を取り、固く握りしめた。その温もりが、冷え切ったリクの心に沁みた。

「私は、あなたと絆を結びたい。世界の法則がどうだとか、そんなことは知らない。私は、あなたの瞳で世界を見てみたい。そして、私のこの瞳で、あなたに世界を見せてあげたい」

彼女は自らの琥珀色の義眼を指さし、そしてリクの瞳を見つめた。

「あなたのその『空虚』を、私に少しだけ、預けてくれないかな」

始まりの者が、警告を発する。

『やめろ、娘。その行いは、世界の理を賭けるに等しい』

選択の時が来た。

世界の均衡を守るため、永遠の孤独を受け入れるか。

それとも、世界を滅ぼすリスクを冒してでも、たった一つの、かけがえのない絆に手を伸ばすか。

リクは、震える手でニアの頬に触れた。彼女の黒い瞳に映る、自分の怯えた顔。もう、目を逸らすことはできなかった。

「……怖いよ、ニア。でも、君のいない世界を守るくらいなら……」

リクは言葉を切り、決意を込めて頷いた。

「君の見る世界を、僕に見せてくれ」

第七章 痕跡の先に

二人が向き合い、そっと額を合わせた。リクの瞳と、ニアの琥珀の瞳の間で、柔らかな光が生まれ、瞬く。それは、始まりの者たちが危惧したような、破壊的な力の奔流ではなかった。静かで、どこまでも優しい光だった。

光が塔を満たし、街を包み、世界全体へと広がっていく。

やがて光が収まった時、リクはゆっくりと目を開いた。彼の左目には、今や静かな光を宿す琥珀が嵌っていた。そして、ニアの左目には、リクのかつての瞳が、深い夜空の色を湛えて輝いていた。

リクは、新しい瞳で世界を見た。

息を呑む。

今まで見えていたものと、何もかもが違っていた。

人々から流れ出す「存在の痕跡」は、もはや彼の飢えを刺激する光の粒子ではなかった。それは、一人一人の魂から溢れ出す、温かい慈しみの色をしていた。人々が身体を交換するのは、欠けたものを補うためだけではない。相手の痛みも、喜びも、その一部を自らが引き受けるという、愛の表明だったのだ。

世界は、吸収し合う混沌の場ではなかった。

分かち合い、支え合う、奇跡のような場所だった。

彼の内側で、永劫続いていた飢餓感が、ふっと消えていることに気づく。ニアから受け取った瞳を通して、彼女の unwaveringな信頼が、リクの魂の空虚さを満たしていた。

リクは、自分の瞳を得たニアを見た。彼女は、ただ静かに微笑んでいた。彼女が今、リクのかつての瞳で、どんな世界を見ているのか。それは、彼女だけの秘密だ。

玉座の「始まりの者たち」は、いつの間にかその姿を消していた。彼らの役目は終わったのかもしれない。あるいは、彼らもまた、この新しい世界のどこかで、初めての絆を探しているのかもしれない。

リクはニアの手を握った。もう、触れることを恐れる必要はなかった。二人は共に、生まれ変わった世界へと、最初の一歩を踏み出した。