第一章 逆回りの約束

夜闇の底で、俺はいつも同じ夢を見る。

燃え盛る故郷。黒煙が空を覆い、愛した者たちの悲鳴が熱風に溶けていく。その中心で、手を伸ばす俺の指先が、エリアの頬に触れる寸前に、彼女の姿が灰となって崩れ落ちる。――その絶望の感触が、俺を覚醒させるのだ。

「……はっ!」

跳ね起きた俺の目に映るのは、見慣れぬ部屋の天井だった。窓から差し込む陽光は、故郷のものよりどこか淡く、街路を駆ける人々の陽気な声が耳に届く。ここは異世界ソラリス。全てを失った俺が、神の気まぐれか、あるいは俺自身の執念か、とにかく「やり直し」の機会を与えられた場所。

俺はカイ。かつて故郷を守れず、愛するエリアを救えなかった男。だが、ここでは違う。今度こそ、全てを守り抜いてみせる。

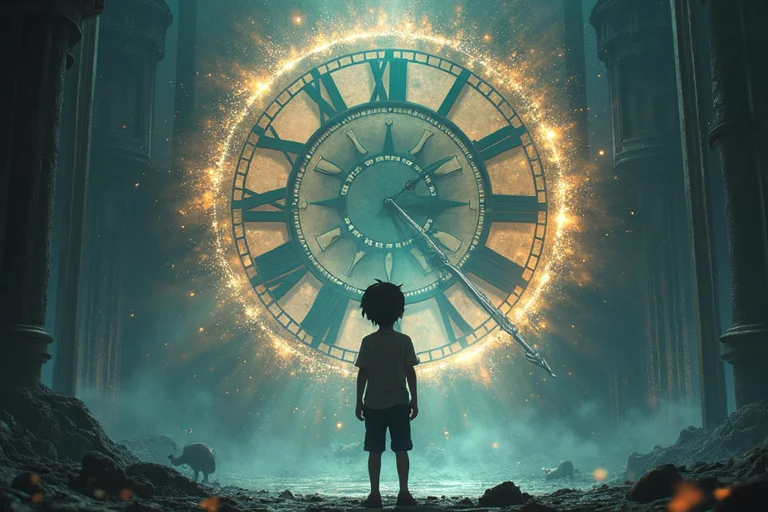

ベッドサイドのテーブルに置かれた、古びた懐中時計を手に取る。元の世界から持ってきた唯一の品、『砂粒の懐中時計』。蓋を開けると、精巧な文字盤の上で、秒針がカチ、カチ、と奇妙な音を立てて逆回りに動いていた。時計の内部には、星屑のような微細な砂が封じ込められている。これが俺と過去を繋ぐ、唯一の絆だった。

街へ出ると、石畳の道は活気に満ちていた。パンの焼ける香ばしい匂い、楽師が奏でる軽やかな旋律、子供たちの屈託のない笑い声。その全てが、失われた故郷の幻影を俺に突きつける。だが、感傷に浸っている暇はない。俺はこの世界で、悲劇の芽を摘み取らねばならないのだ。

その時だった。噴水広場の向こう側、人込みの中に、見慣れた横顔を見つけた。風に揺れる柔らかな栗色の髪。陽光を浴びて輝く白いワンピース。心臓が凍りついたかのように、時が止まる。

エリア……?

俺は人波をかき分けるように、無我夢中で駆け出した。まさか。そんなはずはない。だが、願いが足を動かす。人違いであってほしくないと、魂が叫んでいた。

「あの!」

肩を掴むと、彼女は驚いたように振り返った。その瞳は、俺が焦がれ続けた琥珀色。だが、そこに映るのは俺を知らないという戸惑いだけだった。

「……どなた、ですか?」

声まで同じだった。違うのは、俺を知らないという事実だけ。

「すまない、人違いだったようだ」

そう言って立ち去ろうとした俺の腕を、今度は彼女が掴んだ。

「待って。なんだか、あなたを知っている気がするの。……私の名前はリナ」

リナ、と名乗った彼女は、エリアと瓜二つの顔で、悪戯っぽく微笑んだ。

「不思議ね。あなたとこうしていると、なんだか時間の流れがとても早く感じるわ」

その無邪気な言葉が、俺の胸に温かい楔を打ち込んだ。これは運命だ。神が与えてくれた、二度目のチャンスなのだ。俺はリナの手を強く握り返した。今度こそ、この手を離さない。この笑顔を、この世界を、俺が守り抜くのだと、逆回りの時計に誓った。

第二章 再演される悲劇の序曲

リナと出会ってから、俺は過去の知識と経験を活かし、ソラリスに迫る脅威の芽を次々と摘み取っていった。元の故郷を滅ぼした「黒い霧」――それは生命の活力を喰らう災厄。その兆候がこの世界にも現れ始めていたのだ。俺は霧の発生源を予測し、人々を導き、その侵食を防いだ。いつしか人々は俺を「英雄」と呼ぶようになった。

だが、安堵は束の間だった。俺が霧を打ち払うたびに、まるで運命が俺の努力を嘲笑うかのように、形を変えた悲劇が別の場所で起こった。ある村では原因不明の疫病が流行り、またある街では大地が裂け、家々が飲み込まれた。俺が救った命の数だけ、どこかで別の命が失われていく。まるで、定められた悲劇の総量が変わらないかのように。

「なぜだ……」

俺は焦燥に駆られていた。夜ごと、俺は懐中時計を握りしめた。時折、時計の中の特定の砂粒が、淡い光を放つようになった。その輝きに指で触れると、脳内に断片的な情景が流れ込んでくる。

――燃え盛る家屋。響き渡る女の悲鳴。

――『助けて』という、か細い子供の声。

――『もう、終わりだ……』という、老人の絶望。

「未来の警告か……?」

俺はこれを、これから起こる悲劇の予知だと誤解した。ビジョンを頼りに駆けつけても、いつも俺は間に合わなかった。現場に残るのは、命が失われた後の静寂と、冷たい風だけ。俺は無力感に歯噛みするしかなかった。

そんな俺を、リナはいつも隣で支えてくれた。

「カイ、自分を責めないで。あなたは一人で戦いすぎよ」

彼女の温もりが、ささくれ立った俺の心を唯一癒してくれた。

ある日、街の長老が俺に深々と頭を下げた。

「英雄殿のおかげで、街はかつてないほどの活気に満ちております。人々は未来への希望を口にするようになりました」

長老は感謝を述べながらも、ふと空を見上げて眉をひそめた。

「……ただ、どうにも奇妙なのです。近頃、季節の巡りが早すぎる。まるで、世界が駆け足で未来へ向かっているような……」

その言葉が、俺の胸に小さな棘となって突き刺さった。だが、リナの笑顔を見るたびに、俺はその小さな違和感を思考の隅へと追いやった。この幸福を守るためなら、どんな代償も厭わない。俺はそう、固く信じていた。

第三章 加速する幸福と歪む過去

俺とリナが愛を深めるほどに、長老の懸念は現実のものとなっていった。ソラリスの時間は、狂ったように加速を始めたのだ。芽吹いたばかりの花々は数日で満開を迎え、そして瞬く間に散っていく。春の柔らかな日差しは数週間で灼熱の夏へと変わり、豊かな実りの秋は嵐と共に一瞬で過ぎ去り、厳しい冬が訪れる。人々はその異常な速度に戸惑いながらも、日々の生活に追われ、深く考えることをやめてしまったようだった。

俺だけが、その異常性の中心にいることに気づいていた。リナと笑い合う時間。彼女と手を繋ぎ、未来を語らう時間。その幸福な瞬間が、世界の寿命を削り取っているのではないかという、漠然とした恐怖。だが、俺はこの幸福を手放すことなどできなかった。エリアを失ったあの絶望を繰り返すくらいなら、世界がどうなろうと構わないとさえ思った。

そんな俺の葛藤を、リナは見透かしているようだった。

「大丈夫よ、カイ」

彼女は時折、陽炎のようにその輪郭を揺らめかせながら、俺に微笑みかける。

「何があっても、私はあなたのそばにいる。ううん……私は、あなたの中にいるから」

その言葉の意味を、当時の俺は理解しようともしなかった。

懐中時計が見せるビジョンは、ますます鮮明になっていった。それはもはや、未来の警告などではなかった。見覚えのある顔ぶれ。懐かしい故郷の街並み。――そうだ、これは俺が救えなかった、元の世界の人々の最期の記憶なのだ。

『カイ、お前だけでも生き延びろ』

幼馴染だった衛兵の、血反吐を吐きながらの叫び。

『ありがとう、あなたと出会えて幸せだった』

俺たちを可愛がってくれたパン屋の老婆の、穏やかな微笑み。

そして、最後に聞こえたのは、エリアの声だった。黒煙の中で、彼女は俺に背を向け、何かを祈るように呟いていた。

『カイ……お願い、あなたが……幸せに……』

「やめろ……やめてくれ!」

俺は時計を投げ捨てようとした。だが、できなかった。これが俺の犯した罪の記憶ならば、目を背けることは許されない。俺は混乱し、狂気に陥りそうになりながらも、リナとの幸福だけを唯一の救いとして、しがみついていた。

第四章 砂時計の止まる時

全ての悲劇の元凶、「黒い霧」の本体が、ソラリスの中枢である「始まりの神殿」に出現した。それは絶望や後悔といった負の感情を喰らって膨れ上がる、意思なき災厄。俺はリナと共に、最後の戦いへと向かった。

神殿の祭壇で渦巻く霧は、俺が心の奥底で恐れていた、ありとあらゆる「もしも」の姿を取って襲いかかってきた。エリアを救えなかった無力な俺。故郷を見捨てて逃げ出した臆病な俺。その全てが、俺自身が作り出した幻影だと、今ならわかる。

「カイ、負けないで!」

リナの声が、俺を現実に引き戻す。そうだ、俺はもう一人じゃない。

俺は剣を握り直し、過去の俺を、俺自身の後悔を、斬り裂いた。絶叫と共に霧が晴れていく。眩い光が神殿を満たし、俺はついに災厄を打ち払ったのだ。

「リナ、やった……やったんだ!今度こそ、俺は……守り抜いた!」

歓喜に満たされ、俺は振り返ってリナを力強く抱きしめた。温かい。生きている。この感触を、俺は永遠に失わない。

その、瞬間だった。

抱きしめたはずの彼女の身体が、足元から淡い光の粒子となって、さらさらと崩れ始めた。

「……え?」

理解が追いつかない。俺の腕の中が、急速に空虚になっていく。

「リナ……?どうして……なんでだよ!」

俺の魂が絶叫した。なぜだ。守ったはずだろう。今度こそ、幸福を手に入れたはずだろう!

リナは、消えゆく顔で、ただ穏やかに微笑んでいた。その表情は、俺が夢の中で見た、最期のエリアと重なっていた。

「ありがとう、カイ。あなたの夢が叶ったから……私たちの願いも、叶ったのよ」

「お前たちの……願い……?」

その言葉と同時に、俺の手の中で、カチリ、と小さな音が響いた。

見ると、『砂粒の懐中時計』の逆回りの秒針が、ぴたりと止まっていた。

そして、世界の真実が、堰を切った奔流のように俺の意識へと流れ込んできた。

この世界ソラリスは、現実などではなかった。

ここは、故郷が滅びる最期の瞬間、エリアと死にゆく全ての人々が、俺に抱いたたった一つの願い――『カイが幸せになってほしい』という強い想いと、彼らが遺した生命の『時間』そのものを燃料にして創り上げられた、儚い幻想世界だった。

リナの正体は、エリアの魂の欠片と、故郷の人々の願いが集まって生まれた存在。

俺がこの世界で得る幸福は、元の世界で失われた彼らの存在そのものを「時間」として消費し、消滅させていく行為に他ならなかった。

俺が戦っていた「黒い霧」は、災厄などではない。俺自身の「救えなかった後悔」が生み出した、内なる敵だったのだ。

俺が後悔を乗り越え、真の幸福を掴んだ時、この世界の役目は終わる。

彼らの願いが、成就するのだから。

「ああ……あああああああああっ!」

俺が得た全てのものは、俺が失ったものたちの死体の上に築かれた、砂の城だったのだ。

第五章 白い虚無と唯一の温もり

リナの姿は、完全に光の粒子となって霧散した。

「愛してる、カイ……」

最後に響いたその声は、エリアの声であり、リナの声であり、そして俺が救えなかった全ての人々の声だった。

次の瞬間、世界から音が消えた。色が消えた。

人々も、街も、空も、大地も、全てが真っ白な光に溶け、そして無に還っていく。俺が愛したソラリスという世界が、その役目を終え、静かに消滅していく様を、俺はただ立ち尽くして見ていることしかできなかった。

気づけば、俺は元の世界に戻されていた。だが、そこは俺が知る故郷の焼け跡ではなかった。

上も下も、右も左もわからない。どこまでも続く、真っ白な虚無。

音も、光も、匂いもない。時間さえもが停止した、完全な無。

俺の選択は、愛する者たちを二度殺し、その存在の痕跡さえも、この宇宙から完全に消し去ってしまったのだ。

絶望が、俺の全身を内側から食い破ろうとする。だが、泣くことも、叫ぶこともできなかった。そんな資格さえ、俺にはない。

その時、ふと胸の中に、小さな、しかし確かな温もりを感じた。

それは、ソラリスでリナと過ごした日々の記憶。

彼女と交わした言葉。分かち合った笑顔。触れ合った手の温もり。

偽りの世界で得た、しかし紛れもなく本物だった幸福の記憶だけが、この虚無の中で唯一、俺の存在を証明するかのように輝いていた。

俺の手には、秒針の止まった『砂粒の懐中時計』が、冷たく握られていた。

俺はゆっくりと膝から崩れ落ちた。

失ったものの大きさは計り知れない。犯した罪の重さは永遠に消えないだろう。

それでも。

この胸に残る温もりだけは、彼らが命を懸けて俺に遺してくれた、最後の贈り物なのだ。

俺は、この何もない世界で、この記憶だけを抱きしめて、永遠に生きていく。それが、俺に科せられた罰であり、そして、彼らが与えてくれた、あまりにも残酷で、あまりにも優しい、愛の形だったのだから。

――カイが知ることのない、因果の彼方で。

全てを捧げた愛する者の魂の欠片が、愛しい人の胸に残った確かな温もりを感じて、安らかに、そっと微笑んだ。