第一章 雑踏のノイズとガラスの棺

雨が降り出す直前の、アスファルトが生温かく湿る匂いが鼻をついた。

アトラスは路地裏の粗末なゴミ箱に手をつき、胃の中身をぶちまけた。酸っぱい臭気が、通りを歩く中年の男が抱える「妻への殺意に近い苛立ち」と混ざり合い、喉を焼き尽くす。

革手袋を二重にはめた手で口元を拭う。それでも、指先の皮一枚隔てた向こう側から、雑踏のノイズが電流のように流れ込んでくる。

隣のビルからは、煮込み料理の匂いと共に、赤ん坊の夜泣きに疲れ果てた母親の、昏い絶望が漏れ出していた。水たまりを踏む革靴の音が、誰かの焦燥と同期してアトラスの偏頭痛を悪化させる。

視界が明滅する。すれ違った老婆のジャケットが肩に触れた瞬間、彼女の「死に場所を探している」という静かで冷たい決意が、アトラスの血管に氷水を流し込んだ。

アトラスは震える手で懐を探り、古びた砂時計を取り出した。

親指の爪ほどの大きさしかない硝子の棺。その中で、銀色の砂が音もなく落下している。

砂が落ちるたび、アトラスの側頭部を刺していた誰かの悲鳴が、ふっと消える。同時に、胸の奥の肉が削ぎ落とされるような喪失感が襲う。

硝子の底に溜まった砂は、もう半分もない。

アトラスは歯を食いしばり、硝子の表面を爪で弾いた。落ちるな。まだだ。

底面に刻まれた、盾のような紋章を親指の腹でなぞる。その感触だけが、混濁する意識の中で唯一の錨だった。記憶の大部分は霧の中にある。自分が何者で、なぜ他人の感情が汚泥のように流れ込んでくるのか、それすらも定かではない。ただ、この砂時計の砂が尽きた時、自分が自分でなくなることだけは本能が理解していた。

ふと、路地の向こうにある噴水広場から、鉄錆の匂いがした。

物理的な嗅覚ではない。もっと深い、脳髄を直接刺激するような「やり残したこと」の残響。

誰かが置き去りにした未練が、腐臭を放ち始めている。

放っておけばいい。これ以上、他人の人生を背負い込むのは御免だ。

アトラスは背を向けようとした。だが、足が動かない。その鉄錆の匂いの奥に、微かな、しかし懐かしい泥の匂いが混じっている気がしたからだ。

舌打ちをして、アトラスはフードを目深に被り直した。雨粒が落ちてくる。それは物理的な雨であり、同時に街中の人間が抱える憂鬱の雫でもあった。

第二章 水底の守護者

都市の喧騒が遠ざかる。意識の深度が下がり、アスファルトの硬さが消え、足裏に冷たい水の感触が伝わってきた。

アトラスは踝まで水に浸かりながら、薄暗い空間を歩いていた。ここは現実の座標にはない。無数の感情が澱んで溜まる、記憶の吹き溜まりだ。

水面には、誰かの「言えなかったさよなら」や「飲み込んだ慟哭」が、油膜のように浮いては消える。触れれば、その持ち主の人生が走馬灯のように脳内を駆け巡り、アトラスの精神を削る。

慎重に足を運び、匂いの元へと向かう。

最奥の澱み。光さえ届かない深淵の縁に、それは沈んでいた。

琥珀色の、小さな欠片。

アトラスが近づくと、懐の砂時計が熱を帯びた。心臓が早鐘を打つ。他人の感情ではない。これは、アトラス自身の古傷が共鳴している痛みだ。

震える指先を、冷たい水に突っ込んだ。琥珀色の光を掴む。

瞬間、視界が白く弾け、鼓膜を轟音がつんざいた。

――土砂降りの雨。

視界が泥で汚れている。幼いアトラスは、ぬかるんだ地面に這いつくばって泣いていた。

世界がどうなるとか、正義がどうとか、そんなことはどうでもよかった。ただ、母親の形見の安っぽいペンダントを落としてしまった。それだけが、幼い彼にとっての絶望だった。

雷鳴。巨大な影が頭上を覆う。

見上げると、一人の男がいた。

彼は泥水の中に膝をつき、高価そうなマントが汚れるのも構わず、太い指で泥を掻き回していた。

英雄? 救世主? そんな立派なものではない。

男は泥だらけの手で、小さな銀色の鎖をつまみ上げた。

『あったぞ。泣くな』

無精髭の浮いた頬を緩め、男は笑った。前歯が一本欠けていた。

その笑顔は、雨の冷たさを忘れさせるほど温かく、そしてひどく不器用だった。

男はペンダントをアトラスの首にかけると、大きな手でアトラスの頭を乱暴に撫でた。

『大事なもんは、ちゃんと握っとけよ』

直後、轟音が響き、男は立ち上がった。

アトラスの視線の先、男の背中には、無数の矢が突き刺さっていた。血が雨に混じり、足元の泥水を赤く染めていく。

彼はアトラスを守るために、盾になっていたのだ。

前方には、世界を飲み込もうとする黒い津波が迫っていた。男は剣も持たず、ただその身一つで立ちはだかる。

振り返らない。最期まで、ただの泥だらけの背中だった。

『生きろ。お前が笑うなら、俺の勝ちだ』

その声は震えていた。怖かったのだ。彼もまた、死にたくない人間だった。それでも彼は、アトラスのために一歩も引かなかった。

記憶が奔流となってアトラスの内側を暴れ回る。

思い出した。彼は英雄なんかじゃない。世界のために戦ったのでもない。

ただ、泣いている子供一人を見捨てられなかった、お人好しの馬鹿だ。

だからこそ世界は、その矮小すぎる動機を「英雄譚」に相応しくないと判断し、忘却の彼方へ追いやったのだ。

第三章 金色の逆流

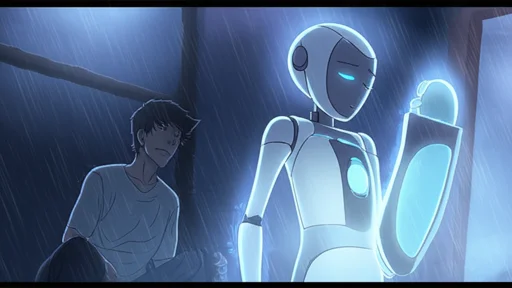

現実のアトラスは、膝から崩れ落ちていた。

コンクリートの冷たさが膝に食い込む。頬を伝うのは雨ではなく、熱い涙だった。

だが、感傷に浸る時間は与えられなかった。

足元の影が鎌首をもたげ、アトラスの手にある琥珀色の記憶を狙って襲いかかってきた。世界の修正力が、異物である「名もなき男の記憶」を消去しようとしているのだ。

砂時計を見る。砂は残り数粒。

これが落ちれば、あの男は完全に消える。彼が泥にまみれて探してくれた優しさも、震えながら立ち向かった恐怖も、何もかもが無かったことになる。

「ふざけるな……」

アトラスは砂時計を握り潰さんばかりに力を込めた。

影がアトラスの喉元に迫る。呼吸が止まる。

守れない。アトラス一人の力では、世界の理には抗えない。

ならば。

「僕の全部を、くれてやる」

アトラスは、これまで必死に維持してきた精神の防壁を、自らこじ開けた。

ダムが決壊する音がした。

途端、数百万、数千万の人々の感情が、津波となってアトラスの脳髄になだれ込んだ。

誰かの激怒、誰かの嫉妬、誰かの狂気。

血管が沸騰する。眼球が裏返るほどの激痛。鼻と耳から血が噴き出す。

自我が摩耗し、白痴になりかける意識の中で、アトラスはたった一つの記憶を、その膨大なノイズの海へ叩きつけた。

世界を救いたいわけじゃない。誰かに教訓を与えたいわけでもない。

ただ、この男を消したくない。

自分だけのために泥だらけになった、あの不器用な笑顔を、なかったことになんてさせない。

『知ってくれ! 世界なんてどうでもいい、この人だけは覚えていてくれ!』

アトラスの魂の絶叫が、共感能力という回路を通じて逆流する。

琥珀色の記憶は増幅され、暴力的なフラッシュバックとなって世界中の人々の深層意識を貫いた。

特定の誰かではない。名前も知らない。けれど、確かに「誰かが自分のために泥だらけになってくれた」という原体験として。

母親に手を引かれた温もり。友人に庇われた記憶。恋人に許された瞬間。

それら個々人の大切な記憶と、あの男の背中が重なり合い、強烈な楔となって人々の魂に打ち込まれる。

アトラスの手の中で、砂時計が軋んだ。

重力に逆らい、底にあった砂が舞い上がる。

金色の砂嵐がガラスの中を埋め尽くしていく。

アトラスの視界が白く染まる。その中で、あの男が振り返り、ニカっと笑って親指を立てた気がした。

最終章 始まりの朝

鳥のさえずりが、うるさいほどに耳に響く。

アトラスは公園のベンチで目を覚ました。

まぶたの裏を朝日が刺す。体を起こし、大きく息を吸い込むと、肺の奥まで冷たく澄んだ空気が満ちた。

焼き立てのパンの匂い。土の匂い。

それだけだ。

頭を割りそうだったノイズがない。通りを行き交う人々を見ても、彼らが今何を考え、誰を憎んでいるのか、何も聞こえてこない。

アトラスは自分の手のひらを呆然と見つめた。

空っぽだ。あの呪わしい力は、きれいさっぱり焼き切れていた。

広場の噴水前には、古ぼけた銅像が立っていた。

前歯の欠けた男が、泥かき棒のような武器を持って立っている奇妙な像だ。銘板には名前すらない。

だが、その足元には、誰が供えたのか、色とりどりの野花が積まれていた。

通勤途中のサラリーマンが、像の前で一瞬足を止め、何かを懐かしむように目を細めて通り過ぎていく。

名前は残らなかった。けれど、「誰かのために不器用に戦うこと」の愛おしさは、確かにこの世界に染み付いていた。

アトラスはポケットを探る。指先に触れたのは、沈黙した砂時計だった。

砂は上のガラスに満ち、固着して一粒も落ちてこない。その表面には、男が着ていたマントと同じ紋章が浮かんでいる。

「……そっか」

喪失感はなかった。胸にあるのは、アトラス自身の、混じりけのない静寂だけ。

風が頬を撫でる感覚を、初めて心地よいと思った。

ことり、とベンチに何かが置かれる音がした。

アトラスが落とした文庫本だ。

拾ってくれたのは、ランドセルを背負った少女だった。

アトラスは反射的に体を強張らせ、手を引っ込めた。触れればまた、彼女の悩みや痛みが流れ込んでくる――そんな恐怖が染み付いていた。

少女は不思議そうに首を傾げ、もう一度本を差し出す。

アトラスの動きが止まる。

痛みが、来ない。

恐る恐る伸ばした指先が、少女の小さな手に触れた。

伝わってきたのは、温かさと、微かなチョークの粉の感触だけ。

アトラスの喉が震えた。

「……ありがとう」

しわがれた声が出た。

少女はニコッと笑うと、「どういたしまして!」と元気に言い、友達の元へ駆けていった。

その背中を見送りながら、アトラスは砂時計をポケットの奥深くに押し込んだ。

もう、これは必要ない。

アトラスはベンチから立ち上がった。足取りは軽く、どこへでも行ける気がした。

名前も知らない誰かの人生ではなく、自分自身の物語を生きるために、彼は一歩を踏み出した。