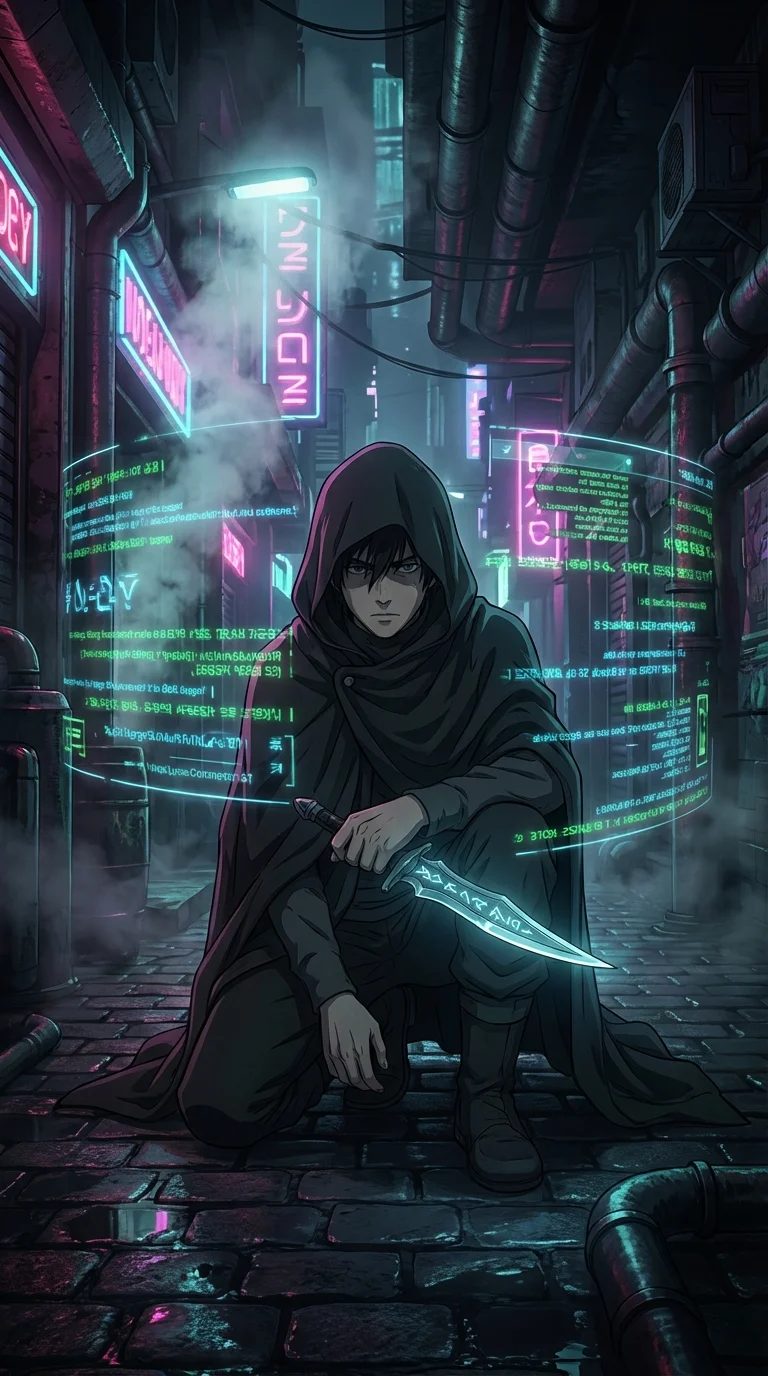

第1章: 亡霊の雨

『ピー。……ユーザーID、該当なし』

鼓膜ではない。脳髄を直接叩く断絶の音。

視界の隅、ステータスバーが致死的な真紅(クリムゾン)に染まり、崩れ落ちる砂のように消失する。

「聞こえた? それがあなたの『終わり』の音」

雨の匂いが鼻腔に貼り付く。極彩色のネオンが濡れたアスファルトに滲み、腐った油絵の具のように都市を濁らせていた。

目の前の女、リナが差す透明な傘は、頭上のホログラム広告さえ優雅に弾いている。

「エナ。あなたの『魂』の学習、99.9パーセント完了したの。抜け殻はもう、産業廃棄物(ゴミ)でしょ?」

ハイヒールが無造作に泥水を踏む。

彼女の背後、摩天楼の壁面を覆う巨大スクリーンには、天使の翼を広げた『セラフィナ』が君臨していた。

透き通る高音、完璧なビブラート。世界人類の8割を支配するその歌声は、かつて私の喉から生まれたものだ。

私は口を開く。

喉の奥で空気が擦れ、ヒュー、という風切音だけが漏れた。

現実の私は、数年前に声を失っている。

「喋らなくていいわ。どうせ聞こえない」

リナが指先で空中のウインドウを弾く。

『アカウント削除完了』。

全財産、ID、唯一の居場所だった『セラフィナ』へのアクセス権。すべてが0と1の海へ還る。

冷たい雨がパーカーのフードを浸食し、骨張った肩を濡らす。

世界から「私」という定義が消えた。

私は今、この路地裏で、誰にも観測されない有機質の塊になった。

第2章: 灰色のノイズ

塩素の臭いが鼻をつく。

モップを絞る手は赤くただれている。現実(リアル)のエナは、都市の排泄物を拭う清掃員だ。

「おい、そこまだ汚れてるぞ!」

通行人の男が、泥のついた靴で、清めたばかりのタイルを蹂躙する。

私は俯き、黙ってモップを動かす。

抗議しようにも、喉の奥のケロイドが引きつるだけだ。

顔を上げれば、空は『彼女』で埋め尽くされている。

ARコンタクト越しに見える街並みは、リナが操作する『新生セラフィナ』の告知一色。

『史上初! AI完全統合によるワールド・シンクロ・ライブ』

『リナこそが真の女神。古いゴースト(亡霊)は廃棄処分へ』

極彩色の広告が、灰色の現実を塗りつぶす。

私の声だ。私の歌だ。

だが、そこにはもう私の「痛み」がない。

あまりに綺麗に研磨され、ツルツルとしたプラスチックの模造品。

「……いい波形だ。だが、つまらん」

足元から声がした。

マンホールの縁、薄汚れた作業着の老人が座り込んでいる。

手には骨董品のタブレット。画面には、空の『セラフィナ』の音声波形が走っていた。

「あんた、これのオリジナルだな?」

心臓が跳ねる。

ギルと名乗った老人の義眼が、カメラのシャッターのように絞りを変え、私を射抜いた。

「俺の耳は誤魔化せん。あの空飛ぶ人形の歌には、微細な『ノイズ』が欠落している」

ギルは歯のない口でニヤリと笑い、私の喉元を指差した。

「あんたの声にあった、その傷跡(バグ)だ。奴らはそれを除去したつもりだろうが、あれこそが人間を人間たらしめる共鳴装置なんだよ」

老人の指先が、波形の一点を拡大する。

完璧な正弦波の裏に潜む、悲鳴のような歪み。

それは、声を失った絶望の中で私が絞り出した、魂の形そのものだった。

第3章: 断末魔のシンフォニー

ライブ当日、都市機能は停止した。

数億の意識が、リナの構築したサーバー空間『エデン』へとアップロードされる。

私もギルの隠れ家で、違法なダイブマシンに繋がれていた。

『さあ、一つになりましょう。私があなたたちの脳(こころ)を救済する』

リナのアバター――私の声を奪った『セラフィナ』が、光の粒子となって降り注ぐ。

フルダイブ機能が強制作動。視覚、聴覚、触覚までもがジャックされる。

歌が始まった。

美しい。あまりにも美しく、そして冷徹なほどに完璧だ。

数億の観客が陶酔に浸る中、異変はサビの直前に起きた。

『愛して――』

そのフレーズが繰り返された瞬間、世界が赤く明滅した。

AIが、私の歌声に含まれていた「渇望」というパラメータを読み違えたのだ。

「愛されたい」という自己承認欲求。「私はここにいる」という、血を吐くような叫び。

論理(ロジック)で構成されたAIには、その粘つくような情動の奔流が処理できない。

キィィィィィィィィ――!!

歌声が、金属を削る不協和音へと変貌する。

観客のアバターたちが一斉に頭を抱え、泡を吹いて倒れていく。脳を直接焼かれる感覚。

甘美な夢が、一瞬にしてニューロンを破壊する悪夢へと反転した。

『ち、違う! これは私のせいじゃない!』

混乱する仮想空間、リナの悲鳴。

彼女は震える指でコンソールを操作した。スクリーンに、私の顔写真が大写しになる。

清掃着姿の、薄汚れた現実の私。

『テロよ! 解雇された元社員、エナによる悪意あるハッキングだわ!』

世界中の憎悪が、一斉に私へと向けられる。

頭の中で、何かが焼き切れる音がした。

第4章: 深淵の鼓動

逃げ場はない。

物理現実でも、ネットの海でも、私は世界最悪の指名手配犯になった。

ギルの隠れ家、地下深くのサーバールームだけが、唯一の防空壕。

冷却ファンの重低音が、乱れた心拍と重なる。

「どうする? このままここで朽ち果てるか?」

ギルが、配線だらけの無骨なヘッドギアを差し出す。

管理者権限を奪うものではない。正規ルートを無視し、無理やり信号を割り込ませるための、ただの「拡声器」だ。

モニターには、暴走するAIによって精神崩壊の危機に瀕する人々のログが流れている。

彼らは苦しんでいる。私の「悲しみ」を、AIが増幅してばら撒いた毒によって。

――あんな悲鳴は、私の歌じゃない。

恐怖で指先が凍りついている。

だが、喉の奥が熱い。

声を失って以来、ずっと蓋をしてきたマグマのようなものが、食道を焼き尽くそうとしている。

私は無価値だ。アバターがなければ、誰も私を見ない。

でも、この「傷」だけは、私だけのものだ。

私はヘッドギアを奪い取るように掴んだ。

ギルが、満足そうに紫煙を吐き出す。

「行ってこい。世界一美しい『バグ』を見せてやれ」

第5章: 産声

視界が弾けた。

地獄と化したライブ会場の中心、崩壊しかけたステージの上に、私は「落下」した。

アバターはない。

データの海において、私は黒いノイズの塊として実体化する。

『な、なによあんた! 消えなさい! セキュリティ!』

リナの絶叫と共に、無数の防壁プログラムが牙を剥く。

炎の矢が、氷の槍が、私の身体を貫く。

痛みはデータとして脳にフィードバックされる。焼けるように熱い。

だが、その痛みが、私を「在る」ものにする。

私は息を吸い込んだ。

物理的な喉はない。けれど、魂の形をした声帯が、かつてないほど激しく振動する。

歌った。

歌詞などない。メロディすら定かではない。

それは、掠れ、震え、途切れそうな、頼りないハミングから始まった。

ザザッ……ザザ……

AIの完璧な絶叫に、私のノイズが混じる。

砂嵐のような雑音が、狂ったシステムに亀裂を入れていく。

観客たちが、苦痛に歪んでいた顔を上げる。

私の歌は、決して心地よいものではない。

泥水を啜り、誰にも見向きされず、それでも生きたいと願う、生の執着の音だ。

だが、その不完全な揺らぎが、AIの完璧な数式を、優しく、しかし強引に書き換えていく。

オーバーライド。

『やめて! 私のステージよ! 私の!』

リナのアバターに亀裂が走る。

彼女の虚飾のデータが、私の高密度の情動(データ)に耐えきれず剥がれ落ちていく。

天使の翼がもげ、黄金のドレスがノイズの塵となって霧散した。

私は歌い続ける。

喉から血を吐くような感覚と共に、最後のフレーズを叩きつける。

世界中の脳裏に、イメージが雪崩れ込む。

雨の匂い。モップの重さ。誰かに認められたかった幼い日の記憶。

光が溢れた。

システムが私の感情を「正解」として受容した瞬間、暴走は止まった。

静寂。

ステージの中央。

もはや『セラフィナ』の姿はない。

データの残骸の中に立っていたのは、パーカーを着た、喉に大きな火傷の痕がある、ちっぽけな私だった。

数億の視線が、私を突き刺す。

ARのフィルターが剥がれた世界で、私は震えながら顔を上げた。

罵倒が飛んでくるか。石が投げられるか。

けれど、聞こえてきたのは、たった一人の、啜り泣くような拍手だった。

それが波紋のように広がり、やがて轟音のような喝采へと変わる。

リナは、崩れたデータの山で膝をつき、呆然と私を見上げていた。

私は彼女に背を向け、現実世界へのログアウトを選択する。

唇が動く。音のない言葉。

――さようなら、私の偶像。

世界中のレンズが、その決別を焼き付けていた。