第一章: 色彩の葬列

乾いた風。それが、擦り切れた灰色のローブを揺らす。あちこちに油絵具の染みがこびりついたその布地は、持ち主の覇気のなさを象徴するように重たく垂れ下がっていた。

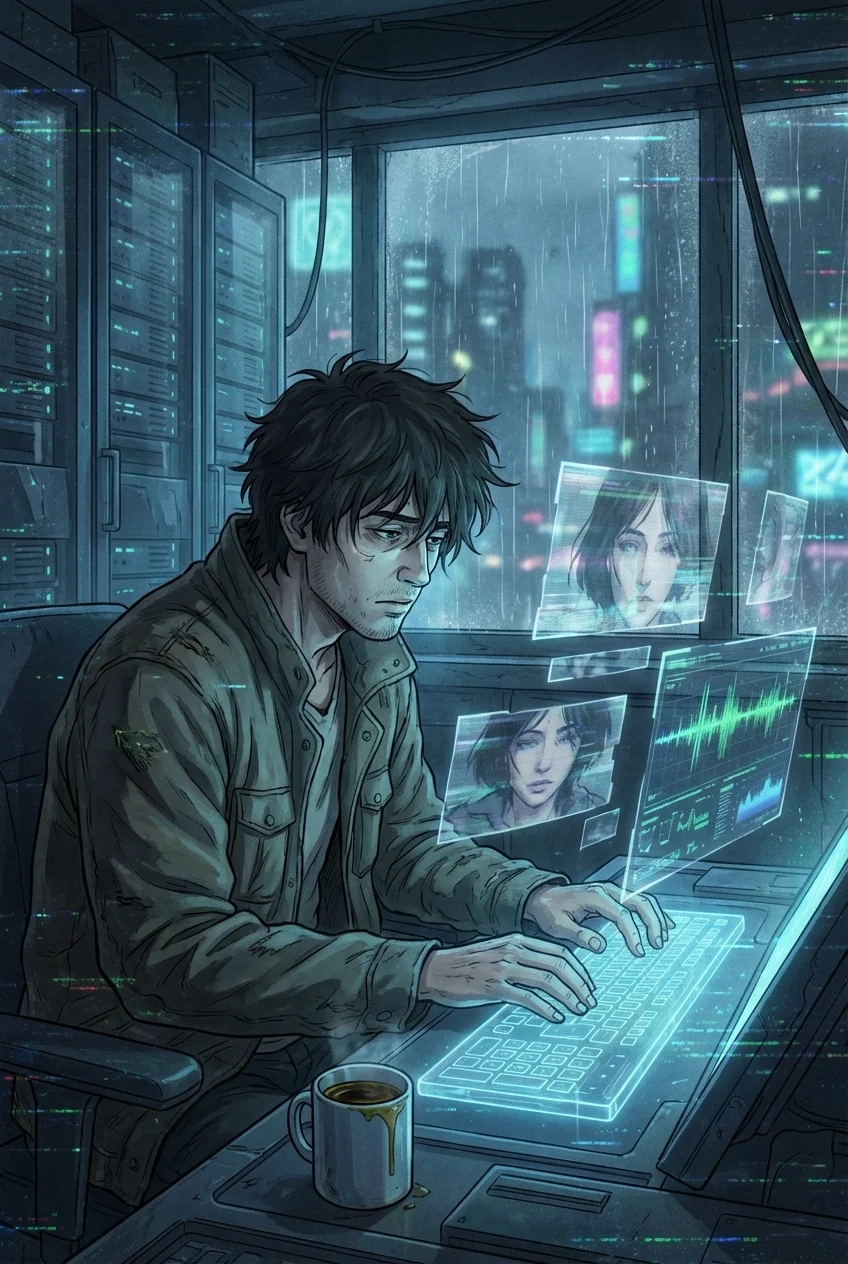

クロウは、ずり落ちてくる丸眼鏡を中指で押し上げ、自身の背丈ほどもある巨大な筆の柄を強く握りしめる。伸びきった前髪の隙間から覗く双眸は、雨上がりのアスファルトのような沈んだ鈍色。猫背の背中が、眼前の威圧感に耐えかねて軋んだ。

[A:レオン:冷静]「……聞こえなかったのか? クロウ。お前の絵は、暗いんだよ」[/A]

視界を埋め尽くすのは、暴力的なまでの白銀と黄金。

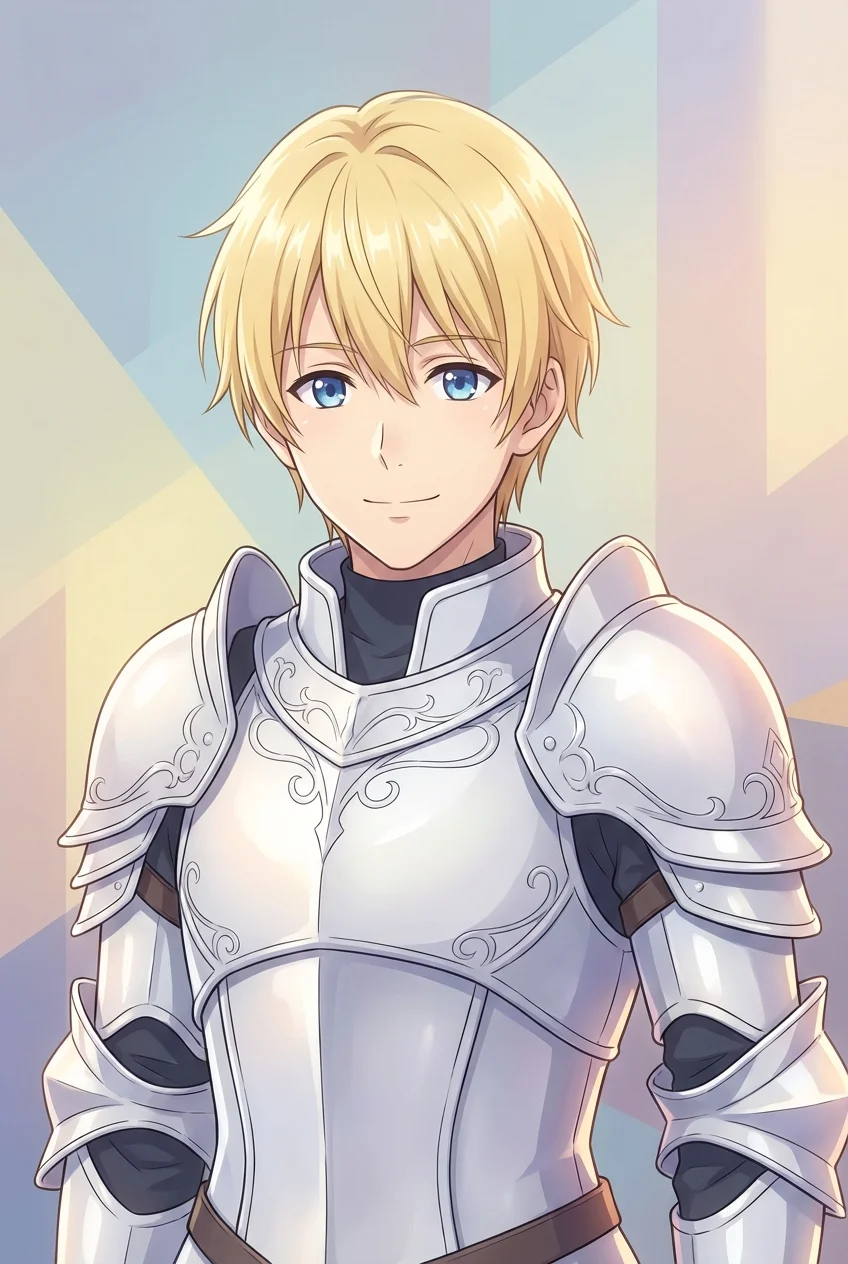

勇者レオン。

一点の曇りもない鏡面仕上げの鎧に身を包み、太陽そのもののような輝きを放つ男。整えられた金髪、宝石のような碧眼。作り物めいた完璧な造形美が、クロウを見下ろしていた。

[A:クロウ:恐怖]「……暗い、って。でも、僕の支援(バフ)がないと、魔王城の結界は……」[/A]

[A:レオン:怒り]「口答えをするな!」[/A]

[Shout]カァァァン!![/Shout]

レオンが足元の石畳を爪先で蹴り飛ばす。破片がクロウの頬を掠め、赤い線が走る。

[A:レオン:冷静]「お前の描く『背景』は陰気だ。冒険の士気が下がる。俺という『主役』が輝くには、もっと華やかな舞台装置が必要なんだよ。……消えろ。お前のような汚れた絵の具は、俺の物語には不要だ」[/A]

喉が引き攣り、言葉が空気の漏れる音に変わる。クロウは何も言い返せず、巨大な筆を引きずるようにして背を向けた。

遠ざかる足音。

勇者パーティの嘲笑が、背中に突き刺さる棘のよう。

城門を抜け、荒野へと続く吊り橋を渡りきった時だった。

[Shout]ドゴォォォォォンッ!![/Shout]

背後で、鼓膜を劈く轟音。

クロウが振り返ると、そこには信じがたい光景があった。

勇者たちが立っていたはずの城門前の大通りが、物理的に崩落していたのだ。

いや、崩落ではない。地面のテクスチャが剥がれ落ち、その下が「透明な格子状の空間」になっていた。まるで、絵画のキャンバスが破れ、裏側の虚無が露出したかのように。

[A:クロウ:驚き]「……え?」[/A]

さらに続く異変。

空の青色が急速に彩度を失い、灰色へと褪色していく。木々の緑が、土の茶色が、次々と色を失い、世界がモノクロームのスケッチへと還元されていく。

誰も気づいていない。

クロウという「画工」が去ったことで、世界を定義していた色彩情報(カラーデータ)と物理演算が維持できなくなっている事実に。

指先が震え、呼吸が浅くなる。

何が起きているのか理解できないまま、クロウは恐怖を紛らわせるように、目の前にあった枯れ木に向かって筆を走らせた。

無意識の行動。ただ、この色が失われていく世界に、形あるものを留めたかった。

筆先が枯れ木に触れる。

[System]《世界画工》スキル発動:対象【枯木】を【世界樹】へ構造再定義[/System]

[Magic]《リペイント》[/Magic]

刹那、枯れ木が爆発的な勢いで膨張した。

幹は天を穿つ巨塔となり、枝は雲を突き破り、無数に芽吹いた葉が、失われかけた空に鮮烈な翠緑の飛沫を撒き散らす。

[A:クロウ:驚き]「……色が、合ってないな……。これじゃあ、目立ちすぎる……」[/A]

クロウは呆然と、自らが生み出した神話級の巨木を見上げる。

彼の足元から、世界を繋ぎ止めるための亀裂が、音もなく広がり始めていた。

◇◇◇

第二章: 瓦礫の楽園

世界から見捨てられた場所、スラム街『灰色の谷』。

汚水と腐敗臭が充満し、崩れかけた煉瓦の山が迷路のように続くこの場所だけが、皮肉にも世界の色落ちの影響を受けていなかった。元々、ここには灰色しかなかったからだ。

瓦礫の山に座り込むクロウ。

行き場などない。勇者に追放された事実は、すでに王都中に広まっているだろう。

[A:クロウ:悲しみ]「……汚いな」[/A]

目の前の壁はカビと煤で黒ずみ、今にも崩れそう。

クロウは職業病的な不快感を覚えた。彼は、構図の狂いや色彩の不協和音が許せない。

筆を取り出し、パレット代わりの左腕に絵の具を乗せる。

[Think](少しだけ、手直ししよう。ただの暇つぶしだ。こんな汚い壁じゃ、落ち着いて眠ることもできない)[/Think]

筆先が壁を撫でる。

ボロボロの煉瓦が、クロウの筆跡に合わせて「修復」されていくのではない。「上書き」されていくのだ。

[Magic]《テクスチャ・オーバーライド》[/Magic]

一筆書き終わると、そこには薄汚れた壁の代わりに、白亜の大理石でできた堅牢な城壁が聳え立っていた。継ぎ目はなく、表面は鏡のように滑らか。夕陽(今は灰色だが)を美しく反射している。

[A:クロウ:冷静]「……うん。これなら、強度的にも問題ないかな」[/A]

彼は止まらなかった。

ドブ川に筆を走らせれば、水はクリスタルのように透き通り、底に沈んでいたガラクタは金砂へと変わる。

痩せた土地に筆先を叩きつければ、そこから季節外れの花々が咲き乱れ、芳醇な香りが腐臭を駆逐した。

一夜にして、ゴミ溜めは難攻不落の要塞都市へと変貌。

そして、その奇跡の中心には、一人の少女がいた。

[A:ニナ:興奮]「……温かい。すごく、温かい色がします」[/A]

継ぎ接ぎだらけのワンピースを着た少女、ニナ。

彼女の両目は白い布で覆われている。生まれつき光を失っている彼女は、おぼつかない足取りでクロウの方へと近づき、その汚れたローブの裾を握りしめた。

薄い紅色の髪が、風に揺れる。三つ編みの先が、クロウの手の甲をくすぐった。

[A:クロウ:照れ]「えっと、君は……? 目、見えてないの?」[/A]

[A:ニナ:愛情]「いいえ、見えます。あなたの色が。……世界中が灰色に凍えていく中で、ここだけが、まるで暖炉のような黄金色に輝いています。あなたは、神様ですか?」[/A]

[A:クロウ:驚き]「違うよ。ただのリフォームだ。僕は……僕はただ、汚いのが嫌いなだけの、背景描きだよ」[/A]

クロウは否定するが、周囲にはいつの間にかスラムの住人たちが集まっていた。彼らは涙を流し、変貌した我が家と、それを成した薄汚れた少年を跪拝している。

その時、要塞化したスラムの外壁が、不穏な震動を伝えてきた。

地響き。

軍靴の音。

[A:ニナ:恐怖]「……来ます。冷たくて、鋭い、鉄の色の人たちが」[/A]

◇◇◇

第三章: 塗りつぶされた真実

スラムの入り口――いまや白亜の凱旋門となった場所を、無数の兵士が包囲していた。

その先頭に立つのは、かつてクロウを追放した男。

[A:レオン:狂気]「見つけたぞ、クロウ。……まさか、こんなゴミ溜めを楽園に変える力があったとはな」[/A]

レオンの笑顔は歪んでいた。

彼の背後の世界は、完全にモノクロームに沈んでいる。色が残っているのは、クロウがいるこの場所と、レオンたち自身だけだ。

[A:クロウ:恐怖]「レオン……? どうして、ここに」[/A]

[A:レオン:怒り]「とぼけるな! お前がいなくなってから、世界がおかしい! 道は崩れ、空は落ち、俺の剣すら輝きを失った! すべてお前のせいだ!」[/A]

身勝手な論理。だが、レオンは本気でそう信じている。彼は自分が主人公であり、世界の不具合はすべて脇役(モブ)の不手際だと思っているのだ。

[A:レオン:冷静]「戻ってこい、クロウ。だが、もう口答えはさせるわけにはいかないな。……おい、あいつの両足を切り落とせ。手だけ動けば、絵は描けるだろう?」[/A]

兵士たちが剣を抜く。

殺気。

クロウは後ずさるが、背後にはニナがいる。

[A:クロウ:絶望]「やめろ……! 僕には、妹がいるんだ! 故郷の村で、病気の妹が僕の仕送りを待ってる! だから僕は死ねない!」[/A]

それは、クロウが筆を握り続ける唯一の理由。

苦しい旅に耐え、レオンの罵倒に耐えてきた心の支柱。

レオンは、ぽかんと口を開け、次の瞬間、腹を抱えて笑い出した。

[A:レオン:喜び]「ハハハハ! 妹? まだそんな設定を信じていたのか? おいおい、傑作だな!」[/A]

[A:クロウ:驚き]「……なに、を」[/A]

[A:レオン:冷静]「お前に妹なんて最初からいないんだよ。それは俺たちが、お前という便利な道具を縛り付けるために、記憶操作魔法で植え付けた『偽りの過去』だ。お前は天涯孤独の捨て子だ。誰もお前を待ってなんかいない」[/A]

心臓が、跳ねるのをやめた。

脳髄が凍りつく。

妹の笑顔。手紙の文字。共に過ごした夕暮れ。

それらすべてが、偽物?

色彩が、クロウの視界から抜け落ちていく。

[Think](嘘だ。嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ嘘だ)[/Think]

筆が手から滑り落ちる。

カラン、と乾いた音が響いた。

[A:レオン:興奮]「さあ、絶望の色もまた一興だ! その手を俺のために捧げろ!」[/A]

レオンの剣が振り上げられる。

クロウは動かない。動けない。

生きる意味を、過去を、根底から塗りつぶされた彼は、ただの空っぽの器だった。

その時。

灰色の視界に、鮮烈な「赤」が飛び込んできた。

[A:ニナ:怒り]「その人に、触れないでください!」[/A]

◇◇◇

第四章: 余白の反逆

[Shout]ザシュッ!![/Shout]

肉が裂ける、湿った音。

クロウの目の前で、ニナの華奢な体が崩れ落ちた。

彼女の肩から、鮮やかな真紅の液体が噴き出し、白亜の大理石を汚していく。

[A:クロウ:絶望]「ニナ……?」[/A]

[A:ニナ:悲しみ]「逃げて……クロウ様……。あなたの色は……こんな奴らに……塗りつぶされちゃ、いけ、ない……」[/A]

彼女の傷口から流れる血。

その「赤」だけが、この色褪せた世界で唯一、本物の輝きを放っていた。

あまりにも残酷で、あまりにも美しい、命の原色。

クロウの中で、何かが弾けた。

パチン、と。

理性のヒューズが飛び、代わりに「画工」としての本能が、業火のように燃え上がる。

[Think](色が、合ってない)[/Think]

クロウは立ち上がった。

落ちていた筆を拾い上げる。その手はもう震えていない。

ニナの血を筆先にたっぷりと浸す。

[A:レオン:驚き]「なんだ? まだやる気か? その血まみれの筆で何を描くつもりだ? 遺書か?」[/A]

[A:クロウ:狂気]「……遺書? 違うね。僕が描くのは、訂正線だ」[/A]

クロウの瞳孔が開く。

今まで隠れていた瞳が、夜空のような深い闇色と、星のような鋭い光を宿してレオンを射抜く。

[Shout]「僕が描きたいのは、お前たちのいる物語じゃない!!」[/Shout]

クロウが空間そのものをキャンバスに見立て、筆を真横に薙ぎ払った。

血の飛沫が空中に赤いラインを引く。

[System]対象【勇者レオン】の存在定義(ID)へアクセス。

属性変更:【Main Character】→【Background Mob (Villager A)】

権限剥奪:【聖剣】→【鉄の棒切れ】

物理演算:【英雄補正】→【Off】[/System]

[Magic]《背景描画(バックグラウンド・レンダリング)》[/Magic]

歪む空間。

レオンの輝く鎧から光が消え、錆びついた安物のブリキへと質感が劣化する。

彼の黄金の髪は、手入れされていないボサボサの藁(わら)色へ。

溢れ出ていたオーラは霧散し、ただの「通行人」としての薄い存在感へと書き換えられていく。

[A:レオン:恐怖]「な、なんだこれは!? 体が、重い!? 聖剣が、光らない!?」[/A]

[A:クロウ:冷静]「うるさいな。モブが勝手に喋るなよ。……そこは、主役が立つ場所じゃない。お前はただの背景だ。せいぜい、壁の染みとして生きていけ」[/A]

クロウが筆を振るうたびに、勇者の軍勢たちの輪郭線がぼやけ、風景と同化していく。

剣を振ろうとしても、物理法則が彼らの攻撃判定を認識しない。

彼らは「攻撃できないオブジェクト」へと成り下がったのだ。

[A:レオン:絶望]「あ、あぁ……俺の、俺の物語が……!!」[/A]

しかし、クロウの筆は止まらない。

世界そのものを描き変える負荷が、彼の肉体を蝕み始めていた。

鼻から、目から、血が溢れ出す。

[A:クロウ:怒り]「全部……全部、描き直してやる!! こんな理不尽な世界なんて、要らない!!」[/A]

筆先が、世界の枠組み(フレーム)そのものを叩き割ろうとしていた。

世界が、軋み声を上げて崩壊を始める――。

◇◇◇

第五章: 額縁の外へ

崩壊の音が止んだ時、そこには静寂だけがあった。

かつて勇者と呼ばれた男、レオンは、泥にまみれて地面に這いつくばっていた。

彼の手にあるのは聖剣ではない。ただの朽ちた鉄屑。

周囲の兵士たちも同様に、ただの農夫や町人のような姿に変わり、何が起きたのか分からず呆然としている。彼らは「戦う理由」すらも書き換えられ、忘却してしまったのだ。

[A:レオン:恐怖]「ヒッ……ヒィ……」[/A]

クロウが近づくと、レオンは情けない悲鳴を上げて後ずさる。

かつての威光は見る影もない。そこには、物語の役割を剥奪された、哀れな男がいるだけだった。

クロウは彼を見下ろし、筆についた泥を払う。

[A:クロウ:冷静]「殺しはしない。ただ、そこで一生、誰にも注目されずに生きていけばいい。それが、お前にお似合いの色だ」[/A]

クロウは背を向けた。

その先には、ニナが横たわっている。

彼は震える手で彼女を抱き起こした。

傷は深い。だが、まだ息はある。

[A:クロウ:悲しみ]「ニナ……」[/A]

[A:ニナ:喜び]「……クロウ様。世界に、色が……戻ってきました」[/A]

ニナの言葉通り、空には青が戻り始めていた。

だが、それは以前の安っぽい青ではない。

夜明け前の、深く、優しく、無限の可能性を秘めた藍色(インディゴ)。

クロウが、無意識に望んだ「新しい世界」の色だった。

[A:クロウ:冷静]「……行こう、ニナ。ここはもう、僕たちの居場所じゃない」[/A]

[A:ニナ:愛情]「はい。どこへでも……あなたの描く景色の果てまで」[/A]

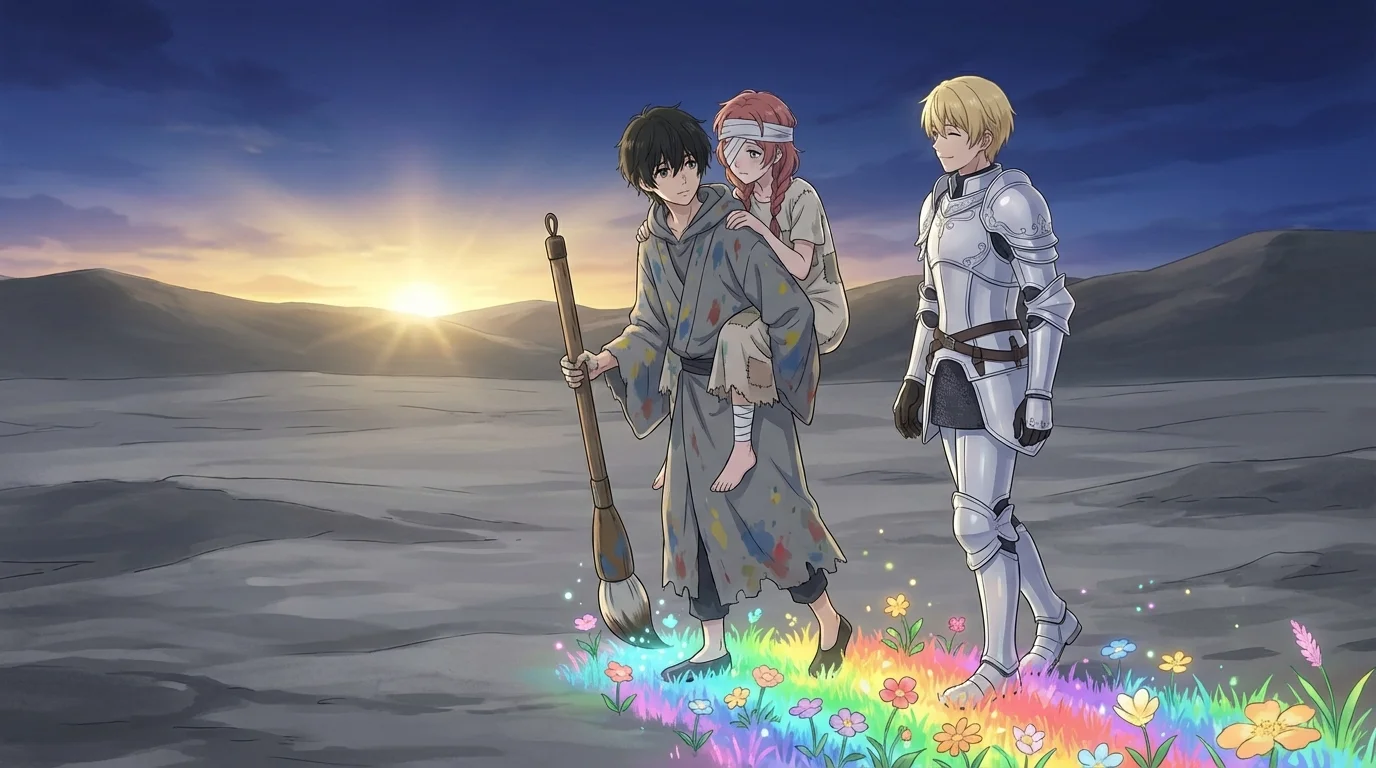

クロウはニナを背負い、巨大な筆を杖代わりにして歩き出した。

スラムの住民たちが彼を「神」と呼び止めようとしたが、彼は振り返らない。

額縁の中に留まる神よりも、筆を持って荒野を行く画工でありたかった。

彼が歩いた足跡。

そこには一歩ごとに鮮やかな草花が芽吹き、虹色の道となって大地に刻まれていく。

それは、誰も見たことのない新しい地図。

世界は白紙だ。

これからは、誰かのための背景じゃない。

彼らが歩く場所こそが、物語の中心となるのだ。

[A:クロウ:喜び]「……いい色だね」[/A]

二つの影が、色鮮やかな地平線へと溶けていく。

筆先から零れ落ちる極彩色のインクが、未来を鮮明に描き出しながら。