第一章 亡き父からの手紙

高層ビルの四十二階、俺のオフィスから見下ろす東京は、まるで精巧な電子回路のようだった。規則正しく点滅する光の奔流。その無機質な美しさが、俺は好きだった。神宮寺健太、三十四歳。広告代理店でクリエイティブディレクターとして働き、いくつかの賞も手にした。俺の辞書に「無駄」という言葉はない。感情、忖度、非効率な人間関係。それらは全て、成功への道のりを阻むノイズだと切り捨ててきた。

今年も、あの憂鬱な日が近づいていた。十五年前に死んだ父の命日だ。頑固で、口下手で、田舎の小さな工房にこもり、時代遅れの木工玩具ばかり作っていた父。俺は、そんな父が嫌いだった。高校卒業と同時に家を飛び出し、一度も帰らなかった。父の葬式でさえ、涙は一滴も流れなかった。俺の心は、東京のコンクリートのように固く、冷え切っていたはずだ。

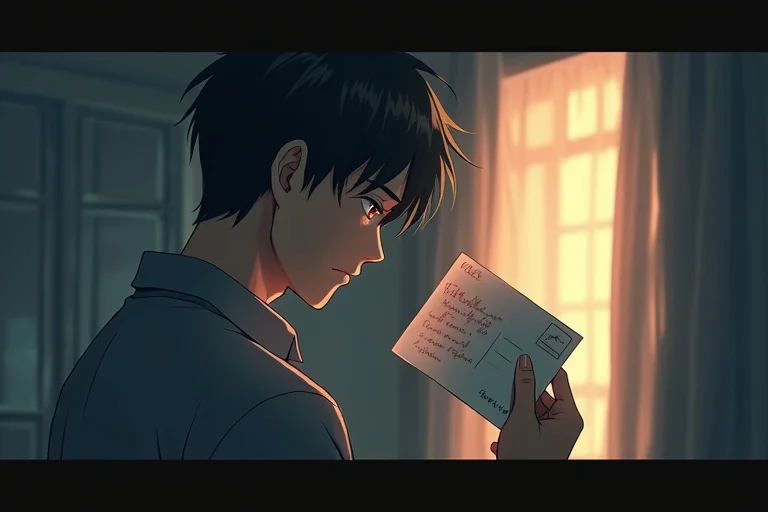

命日の三日前、マンションの郵便受けに、見慣れない一通の封筒が入っていた。クリーム色の、少しざらついた手触りの便箋。そこに書かれた差出人の名前に、俺は息を呑んだ。

『神宮寺 正雄』

死んだ父の名前だった。

悪質な悪戯だ。そう頭では理解しているのに、心臓が嫌な音を立てて脈打つ。震える手で封を開けると、中から一枚の便箋が滑り落ちた。そこには、ぎこちなく、だが力強い、見覚えのある筆跡が並んでいた。

『健太へ。元気にしているか。お前が好きだった、あのメロディを、まだ覚えているか』

短い文章。それだけだった。だが、そのインクの滲みは、まるでまだ乾いていないかのように生々しく、父の体温さえ伝わってくるようだった。消印は一週間前。住所は、誰も住んでいないはずの田舎の実家のものになっている。

誰が、何のために。

合理的な思考が、十五年という歳月の壁を越えて届いた不可解な手紙の前で、完全に機能を停止していた。俺は、その手紙を握りしめたまま、しばらく立ち尽くすしかなかった。窓の外では、東京の夜景が、何も知らぬ顔で輝き続けていた。

第二章 埃をかぶった旋律

衝動、としか言いようがなかった。翌日、俺は半ば無断で休暇を取り、新幹線に飛び乗った。揺れる車窓から見える景色が、コンクリートの灰色から、次第に深い緑色へと変わっていく。十五年ぶりに降り立った故郷の駅は、記憶の中よりもずっと寂れていた。

タクシーで向かった実家は、蔦の絡まる、静かな廃墟のように佇んでいた。錆びた門扉を開けると、ぎい、と長い悲鳴が上がる。庭の雑草は伸び放題だが、不思議なことに、玄関周りだけは誰かが掃き清めたように綺麗だった。

家の中は、埃と黴の匂いに満ちていた。だが、そこには確かに、俺が捨ててきたはずの子供時代の記憶が、空気の澱のように沈殿していた。リビング、台所、そして二階の俺の部屋。全てが、時を止められた標本のようだった。

足は自然と、離れにあった父の工房へと向かった。木の扉を開けると、刨り屑とオイルの混じった、懐かしい匂いが鼻腔をくすぐる。午後の光が窓から差し込み、宙を舞う無数の埃を金色に染め上げていた。それはまるで、過ぎ去った時間の化石のようだった。

工房の隅の棚に、それはあった。彫刻の施された、古びた木製のオルゴール。手紙にあった「あのメロディ」とは、これのことだろうか。幼い頃、怪我をして泣いている俺を慰めるために、父がこのオルゴールを鳴らしてくれた記憶が、不意に蘇る。

手に取ってネジを巻こうとしたが、固く錆びついて動かない。壊れているのか。がっかりしてそれを置いた時、工房の入り口に人の気配がした。

「健太くん……かい?」

しわがれた声の主は、見覚えのある老人だった。近所に住む、佐々木さん。父の数少ない友人で、若い頃は父の弟子だったと聞いたことがある。

「ご無沙汰してます」

俺はぎこちなく頭を下げた。

「いやあ、驚いた。おやじさんにそっくりになってきたなあ」

佐々木さんは、懐かしそうに目を細めた。そして、俺が手にしていたオルゴールに目を留める。

「ああ、それか。正雄さんが、お前が生まれた時に作ったもんだ。徹夜してな。不器用な男だったが、お前のことだけは、そりゃあもう宝物みたいに……」

佐々木さんの口から語られる父の姿は、俺の知らないものばかりだった。俺が東京で賞を取った時、雑誌の小さな記事を切り抜いて、大事そうに財布にしまっていたこと。電話口で俺の冷たい声を聞くたびに、寂しそうに肩を落としていたこと。

「あの人は、言葉で愛情を示すのが、とことん下手な男だった。だから、全部、物に込めるしかなかったんだよ」

佐々木さんは、埃をかぶった旋盤を、そっと指でなぞった。その指先には、俺の知らない父への深い敬愛が滲んでいた。

第三章 十五年目の真実

「これ、俺が直してやろう」

佐々木さんはそう言うと、手慣れた様子で工具箱から道具を取り出し、オルゴールの分解を始めた。俺は、その傍らで息を詰めて見守っていた。錆びついた部品が一つ、また一つと外されていく。それはまるで、俺の心に固くこびりついた父への誤解が、一枚ずつ剥がされていくかのようだった。

一時間ほど経っただろうか。

「よし、これでいけるはずだ」

佐々木さんは、額の汗を拭って微笑んだ。俺は、震える指でゆっくりとネジを巻く。カチ、カチ、と小気味よい音が工房に響く。そして――。

ポロン、ポロロン……。

澄んだ、それでいてどこか切ないメロディが、静寂を破って流れ出した。それは、記憶の奥底で確かに聴いたことのある、父の旋律だった。俺が幼い頃、父が不器用に口ずさんでいた、あの歌だ。

涙が、こみ上げてきた。十五年間、一度も流れなかった涙が、堰を切ったように頬を伝う。効率や成果ばかりを追い求め、乾ききっていたはずの心に、温かいメロディが染み渡っていく。

その時だった。オルゴールの優しい音色に混じって、カラリ、と何かが内側で転がる音がした。佐々木さんが不思議そうな顔でオルゴールを逆さにすると、底板の隠し蓋が開き、折りたたまれた古い便箋が滑り落ちてきた。

それは、今朝届いた手紙とは違う、黄ばんで古びた紙だった。震える手でそれを開く。そこに綴られていたのは、間違いなく、父の最期の筆跡だった。

『健太へ。この手紙をお前が読む頃、俺はもうこの世にいないだろう。伝えたいことは山ほどあるが、きっと上手くは書けない。ただ、これだけは言わせてくれ。お前は俺の、たった一つの誇りだ。達者でな』

そして、そこには追伸があった。その一文が、俺の世界を根底から覆した。

『追伸。佐々木、約束、頼んだぞ』

俺は、ハッとして佐々木さんを見た。彼は、気まずそうに視線を逸らし、ぽつりぽつりと語り始めた。

「……すまん。全部、俺がやったんだ」

佐々木さんの告白は、衝撃的だった。父は亡くなる直前、彼にこう頼んだという。

「俺が死んだら、健太がいつか道に迷った時のために、俺の代わりに手紙を書いてやってくれんか。あいつが俺を思い出すきっかけになるように。俺が残したメモや日記を参考にしてくれればいい」

毎年、命日に届いていた手紙。それは、父の言葉と想いを繋ぐために、佐々木さんが十五年間、たった一人で続けてきた儀式だったのだ。今年の手紙は、俺の最近の活躍を知った佐々木さんが、父ならきっとこう言うだろうと、初めて自分の言葉で書いたものだという。

「『あのメロディを覚えているか』ってな。そろそろ、お前に本当のことを知ってもらう潮時だと思ったんだ」

俺は、もう声にならなかった。父の、あまりにも深く、不器用な愛情。そして、その想いを十五年間も守り続けてくれた友の優しさ。俺が切り捨ててきたはずの、非効率で、無駄で、しかし何よりも温かい人間関係が、そこにはあった。俺は、その場で子供のように泣き崩れた。

第四章 僕が綴るメロディ

東京に戻った俺は、まるで生まれ変わったようだった。

ビルの四十二階から見下ろす夜景は、もはや無機質な電子回路には見えなかった。一つ一つの光の点滅の向こうに、人々の営みや、誰かを想う心があるように感じられた。

俺は変わった。会議で部下の意見に真摯に耳を傾けるようになった。非効率だと切り捨てていた雑談の中に、新しいアイデアの種を見つけるようになった。無表情だった俺の顔に、いつからか笑みが浮かぶようになった。同僚たちは、俺の変化に驚きながらも、どこか嬉しそうだった。俺はもう、孤独な鎧を纏って戦う兵士ではなかった。

そして、翌年の父の命日がやってきた。

もう、あのクリーム色の封筒が郵便受けに届くことはない。分かっていた。だが、心は不思議なほど穏やかだった。

夜、俺は机に向かい、真新しい便箋と万年筆を用意した。誰に宛てるでもない。いや、天国の父と、そして故郷の佐々木さんに宛てて。俺は、自分の言葉で、自分の想いを綴り始めた。

『父さん、佐々木さん。

あなたがたが繋いでくれた想いは、確かに僕の心に届きました。

僕は今まで、たくさんのものを切り捨てて生きてきました。でも、一番大切なものを、あなたたちが教えてくれました。不器用でも、遠回りでも、人の想いは必ず届くのですね』

ペンを走らせながら、あのオルゴールのメロディが、心の中で静かに鳴り響いていた。それはもう、父だけのものではない。佐々木さんを経て、俺の中に根付いた、新しいメロディだ。

俺は、手紙の最後にこう書き記した。

『父さん、あなたのメロディは、確かにここにあります。そしてこれからは、僕が僕自身のメロディを奏でていこうと思います。いつか、あなたに聴かせられるような、温かいメロディを』

書き終えた手紙を、俺はそっと机の引き出しにしまった。窓の外には、優しい茜色の夕焼けが広がっていた。空っぽだったはずのオルゴールは、今、俺の心の中で、未来への希望を奏で続けている。