第一章 非効率な手紙

佐伯健人(さえきけんと)の朝は、秒単位で設計されていた。午前六時半、寸分の狂いもなくアラームが鳴り、カーテンが自動で開く。最適化された動線で身支度を整え、栄養バランスだけを考慮した味気ないシリアルを流し込む。彼の世界は、無駄を削ぎ落としたアルゴリズムで構築されていた。システムエンジニアである健人にとって、効率こそが正義であり、感情や感傷といった非合理的な要素は、バグに等しい存在だった。

そんな彼の完璧な日常に、ある雨の日の午後、ノイズが混入した。郵便受けに、一通の奇妙な手紙が紛れ込んでいたのだ。黄ばんでふやけた封筒は、まるで時間の澱(おり)から掬(すく)い上げられたかのようだった。宛名には、インクが滲んだ拙い文字で『未来の住人様』とだけ。消印は、健人が生まれるよりもずっと前、昭和四十九年。五十年前の日付が押されていた。

眉をひそめながら封を切ると、中から現れた便箋には、たった一行、震えるような筆跡でこう書かれていた。

『桜の木の下の約束を、覚えていますか?』

差出人の名はない。意味不明な問いかけ。健人は、誰かの悪質ないたずらか、あるいは単なる配達ミスだろうと判断し、その手紙を無造作にゴミ箱へ放り込んだ。非効率の極みだ。自分の時間を一秒たりとも奪われたくない。

だが、その夜。ベッドに入っても、なぜかあのインクの色が瞼の裏にちらついた。深く、そしてどこか物悲しい藍色。それは、彼が物心ついた頃に亡くなった祖父の書斎で、一度だけ目にした万年筆のインクの色に、奇妙なほど似ていた。祖父の形見として譲り受けたその万年筆は、一度も使われることなく、机の引き出しの奥で冷たい眠りについている。健人にとって、それは過去の遺物であり、非効率の象徴だった。

翌朝、健人は出勤前、まるで何かに引かれるようにゴミ箱を漁り、くしゃくしゃになった手紙を拾い上げていた。自分でも理解できない行動だった。指先で皺を伸ばすと、再びあの問いかけが目に飛び込んでくる。『桜の木の下の約束』。その言葉が、彼の整然とした心のコードに、初めて解読不能なエラーを吐き出した。

第二章 桜の下の写真

健人の内側で、無視できないほどの好奇心が芽生え始めていた。それは彼にとって、未知の感情だった。週末、彼は生まれて初めて、自らの意思で「非効率な時間」を過ごすことに決めた。埃をかぶった段ボール箱が積まれた、実家の物置へ向かったのだ。目的は、祖父の遺品。あの手紙の謎を解く手がかりが、そこにあるかもしれないという、非論理的な予感に突き動かされて。

黴(かび)と古紙の匂いが立ち込める中、いくつもの箱を開けていく。やがて、分厚い革張りのアルバムを見つけ出した。ページをめくると、セピア色の写真が、無言で過去を語り始める。若き日の祖父は、健人の知らない柔らかな笑顔を浮かべていた。そして、あるページで健人の指が止まる。

満開の桜の大樹の下で、寄り添うように立つ祖父と、見知らぬ一人の女性。女性は、白いワンピースを着て、少しはにかんだように微笑んでいる。その瞳は、春の陽光を吸い込んで、穏やかに輝いていた。風に舞う花びらが、二人を祝福するように降り注いでいる。それは、一枚の絵画のように完璧な情景だった。写真の角には、祖父の几帳面な文字で『昭和四拾九年四月 春子さんと』と記されている。

春子。その名前には聞き覚えがなかった。祖母の名は、和子(かずこ)だ。この女性は、一体誰なのか。健人は、写真の裏に記された撮影場所に目を凝らした。そこには『水瀬(みなせ)町』という、聞いたこともない地名が書かれていた。

手紙の消印と同じ、昭和四十九年。桜の木。そして、春子という女性。バラバラだったピースが、かすかな輪郭を結び始めた気がした。健人は、錆びついた思考回路を無理やり動かし、インターネットで『水瀬町』を検索する。都心から電車を乗り継いで二時間ほどの、山あいの小さな町。今も、町のシンボルとして大きな一本桜が残っているという。

翌日の日曜日、健人はまるで自動操縦されるかのように、水瀬町行きの電車に乗っていた。車窓から流れる景色が、都心の無機質なビル群から、次第に緑豊かな田園風景へと変わっていく。その変化は、彼の心象風景とも重なるようだった。論理と効率で固められたコンクリートの壁に、ひびが入り始めている。その隙間から、祖父の生きた、温かい土の匂いがする過去が、流れ込んでくるようだった。

第三章 明かされた沈黙

水瀬町は、時が止まったかのような静かな町だった。駅前に降り立つと、湿った土と草いきれの匂いが、健人の肺を満たした。町の中心にある小高い丘の上に、目的の桜はあった。写真で見たものと寸分違わぬ、天蓋のように枝を広げた堂々たる姿。今は青々とした葉を茂らせているが、春になれば、あの写真のように絢爛な花を咲かせるのだろう。

健人は、春子という女性について聞き込みを始めた。しかし、五十年前の記憶は町の時間の流れの中に埋もれ、手がかりはなかなかつかめない。諦めかけたその時、ある老婆から、駅前の路地裏で細々と営業している古い文房具屋を教えられた。店主なら、昔のことに詳しいかもしれない、と。

店の引き戸を開けると、カラン、と乾いた鈴の音が鳴った。インクと古紙が混じり合った独特の匂いが、健人を迎える。店の奥のカウンターで、背中の丸まった老婆が、万年筆のペン先を静かに磨いていた。

健人が春子の写真を見せると、老婆は目を細め、懐かしむように息を吐いた。「…春ちゃんじゃないか。まあ、こんなに綺麗なままで」。老婆は、自分が春子の幼馴染だったこと、そして、衝撃的な事実を語り始めた。

「春ちゃんはね、あんたのお爺さん、聡(さとる)さんの婚約者だったんだよ」。

健人は息を呑んだ。尊敬していた祖父に、そんな過去があったとは。

「二人は、それはもう仲睦まじくてね。この桜の木の下で、よく手紙を交換していた。…そう、手紙でね」。老婆は、そこで言葉を切ると、健人の目をじっと見つめた。「春ちゃんは、生まれつき耳が聞こえなかったんだ。だから、話すことができなかった。彼女にとって、文字を書くことが、世界と繋がる唯一の方法だったんだよ」。

耳が、聞こえなかった。その言葉は、健人の頭を鈍器で殴られたかのような衝撃を与えた。そして、閃光のように全てが繋がった。祖父が大切にしていた、あの万年筆。それは単なる筆記用具ではなかった。愛する女性と心を通わせるための、かけがえのない「声」そのものだったのだ。

「なのに…」老婆の声が、悲しげに揺れた。「結婚式のほんの一週間前になって、聡さんの方から、一方的に婚約を破棄してきたんだ。理由も言わずに、たった一言『他に好きな人ができた』と書き置きを残して、この町から消えちまった。春ちゃんは、泣きもせず、ただじっと、その手紙を見つめていたよ。あの子の沈黙が、一番悲しかったねぇ…」。

祖父は、裏切り者だったのか。愛する人を、最も残酷な形で捨てたのか。健人の中で、完璧だった祖父の像がガラガラと音を立てて崩れていく。効率や論理では測れない、人間の心の複雑さ、その痛みを、彼は初めて突きつけられていた。

第四章 インクに込めた願い

失意のまま東京に戻った健人は、自室で呆然と座り込んでいた。祖父への失望と、春子という女性への同情が、彼の心をかき乱す。だが、どうしても腑に落ちなかった。写真の中の祖父の、あの優しい笑顔が嘘だとは思えなかった。

健人は、再び物置に向かった。そこには、まだ見ていない祖父の遺品があった。古い木箱。蓋を開けると、中にはびっしりと、束になった手紙が収められていた。全て、祖父の筆跡。そして、全ての宛名は『愛する春子へ』となっていた。しかし、どれも投函された形跡がない。

震える手で、最初の一束を手に取る。それは、祖父が町を去った直後から書かれ始めたものだった。

『春子、許してくれ。君を傷つけるためではなかった。僕は、君の未来から、僕という重荷を消し去りたかったんだ』

手紙を読み進めるにつれ、健人の目からは、堰を切ったように涙が溢れ出した。そこには、祖父の苦悩と、あまりにも深い愛が綴られていた。祖父は、婚約破棄の直前、自身が遺伝性の不治の病に侵されており、余命が長くないことを宣告されていたのだ。聴覚を失った春子に、今度は自分という病の苦しみまで背負わせることはできない。彼女には、健やかな人生を送ってほしい。その一心で、祖父はわざと悪者を演じ、彼女の前から姿を消したのだった。

『君の幸せが、僕の幸せだ』

『どうか、僕を忘れて、素晴らしい誰かと巡り会い、満開の桜のような笑顔で生きてくれ』

投函されなかった手紙は、春子の幸せを祈る、祖父の血を吐くような独白だった。健人は、嗚咽を漏らしながら、その一通一通を読んだ。効率や合理性などという薄っぺらい物差しでは到底測れない、人間の魂の叫びがそこにはあった。

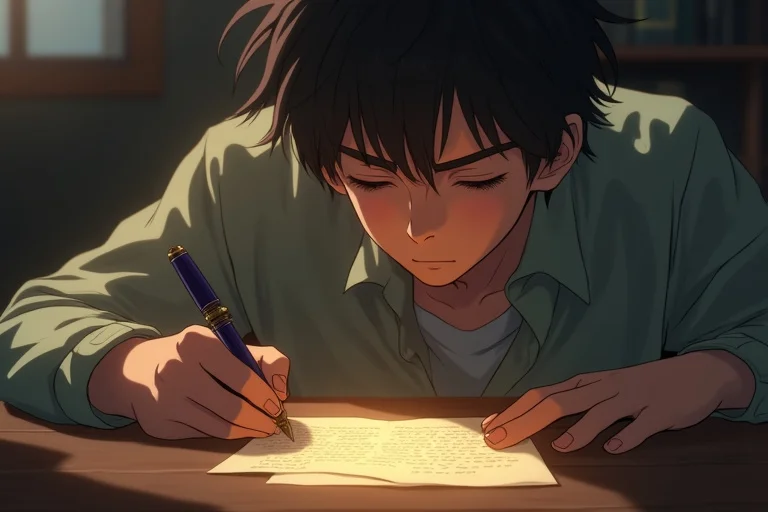

健人は、静かに立ち上がると、自分の机の引き出しを開けた。五十年間、冷たい闇の中にあった祖父の万年筆。ずっしりとした重みが、今の彼には祖父の愛情の重さと感じられた。健人は、新しいインクカートリッジを装填する。あの、手紙と同じ、深く物悲しい藍色のインクを。

ペン先を白い便箋に下ろす。祖父の最後の願いを、自分が引き継がなければならない。春子さんに真実を伝えるべきか? いや、それは祖父の覚悟を無にすることになる。彼女の穏やかな今を乱す権利は、誰にもない。

健人は、宛名も差出人も書かなかった。ただ一言、祖父が手紙の中で何度も何度も繰り返していた言葉を、万年筆に祈りを込めて、ゆっくりと綴った。

『君の幸せが、僕の幸せだ』

それは、過去から未来へ、祖父から健人へと受け継がれた、愛の言葉だった。

第五章 未来への便箋

数日後、健人は再び水瀬町を訪れていた。あの桜の木の下に立ち、静かに目を閉じる。風が葉を揺らし、木漏れ日が優しく頬を撫でた。彼は、懐から例の便箋を取り出すと、大きな木の根元に、石を重しにしてそっと置いた。誰に読まれるでもないかもしれない。雨に濡れ、土に還るだけかもしれない。それでも良かった。これは、誰かに見せるためのものではない。過去と未来を繋ぐ、彼自身の誓いなのだから。

東京に戻った健人の日常は、以前とは少しだけ違って見えた。デスクの上に置かれた祖父の万年筆は、もはや非効率な遺物ではなかった。それは、人の想いや温もりを繋ぐ、かけがえのない道具に見えた。彼は、いつもは挨拶だけで済ませていた隣の席の同僚に、少しぎこちなく、しかし確かな意志を持って声をかけた。「仕事、落ち着いたらコーヒーでもどうですか」。驚いた顔の同僚が、やがて嬉しそうに頷く。それは小さな一歩だったが、彼の世界が、無機質なアルゴリズムから、血の通ったヒューマンドラマへと変わり始めた瞬間だった。

その週末、水瀬町の文房具屋の老婆が、散歩の途中で桜の木の下を通りかかった。ふと、木の根元に置かれた一枚の便箋が目に入る。彼女は不思議に思い、それをゆっくりと拾い上げた。

そこに書かれていた、たった一行の言葉。

老婆は、その懐かしい筆跡にそっくりな文字に、息を呑んだ。そして、ゆっくりと天を仰ぐ。青空に広がる桜の葉の向こうに、若き日の聡と春子の笑顔が見えた気がした。五十年という長い歳月。沈黙の中に秘められた想い。その全てを包み込むように、老婆は、春の陽だまりのような優しい微笑みを、静かに浮かべた。その微笑みの意味を知る者は、もう誰もいない。ただ、風だけが、時を超えた約束の答えを、町の隅々へと運んでいくようだった。