第一章 記憶の売人

アスファルトに滲んだネオンが、雨上がりの空気をぼんやりと照らしている。僕、相田涼介は、学生服の襟を立て、路地裏の湿った壁に背を預けていた。目の前の男が差し出したのは、小さなガラス製のシリンダー。中には淡い光の粒子が、蛍のように明滅している。

「確かか? 間違いなく、県大会決勝、逆転サヨナラホームランの記憶なんだろうな」

「ああ、間違いねえよ。打った瞬間の感触、土の匂い、仲間たちの叫び声……全部、パッケージされてるはずだ」

男は野球部を引退した三年生だった。日焼けした顔に浮かぶのは、過去の栄光を切り売りする寂しさと、目の前の現金への期待が入り混じった複雑な色。僕は無感情に査定額を告げ、数枚の紙幣と引き換えに、彼の「最高の青春」を受け取った。

これが僕の仕事。いや、放課後のアルバイトと呼ぶべきか。『記憶買取』。人々が手放したい、あるいは金に換えたいと願う記憶を買い取り、それを求める誰かに転売する。僕はその中間業者だ。買い取った記憶は、専用のヘッドギアを使えば、まるで自分の体験のように追体験できる。

自室に戻り、早速ヘッドギアを装着する。スイッチを入れると、路地裏の湿った匂いは消え、むせ返るような夏のグラウンドの熱気が全身を包んだ。カキーン、という金属音。白球が空を切り裂き、スローモーションのようにスタンドへ吸い込まれていく。地鳴りのような歓声が鼓膜を揺らし、チームメイトが僕の体に殺到する。汗と涙と土の匂い。これが、誰かの青春の頂点。

だが、追体験が終わると、僕の部屋には静寂と空虚だけが戻ってくる。壁にずらりと並んだシリンダー。文化祭で喝采を浴びたライブの記憶。初めて手を繋いだ、甘酸っぱいデートの記憶。仲間と夜通し語り合った、修学旅行の記憶。どれもこれも、僕が経験したことのない、借り物の輝きだ。

僕自身の高校生活は、無味乾燥なモノクロームだった。感動も、熱狂も、胸を焦がすような想いもない。だから、他人の鮮やかな記憶を摂取することで、心の空白を埋めようとしていた。それはまるで、栄養価のないジャンクフードを貪るような行為だった。安全な容器の中から、火傷をすることのない熱を感じる。傷つくことのない感動に浸る。だが、どれだけ他人の記憶をなぞっても、僕の心は満たされない。空っぽのシリンダーは、僕の心そのものだった。

そんなある日、僕の「店」に、予想外の客が訪れた。彼女の登場が、僕の灰色の日々を根底から揺るがすことになるなんて、その時の僕は知る由もなかった。

第二章 夏夜光(かやこう)のひかり

「あの、ここで……記憶を、買い取ってもらえるって聞きました」

路地裏の定位置に、そっと現れたのは同じ高校の制服を着た女子生徒だった。色素の薄い髪が、街灯の頼りない光を吸い込んで、やわらかく光っている。クラスも名前も知らない。ただ、その儚げな佇まいが、この薄汚れた場所に似つかわしくなくて、妙に印象に残った。

「売るのか? 忘れたい記憶でも?」

僕の問いに、彼女はふるふると首を横に振った。そして、大切そうに胸に抱えていた小さなポーチから、一つのシリンダーを取り出した。他の誰かが見せたものとは明らかに違った。中の光は、騒々しいネオンのような乱雑な輝きではなく、夏の夜に咲く線香花火の最後の火花のように、静かで、それでいて強い光を放っていた。

「忘れたい記憶じゃ、ありません。むしろ……その逆です。私にとって、何よりも大切な、宝物みたいな記憶なんです」

「宝物を、売るのか? 意味が分からない」

訝しむ僕に、彼女は少しだけ俯いた。長い睫毛が影を落とす。

「どうしても、お金が必要なんです。だから……一番価値のあるものを、売るしかなくて」

「一番価値のあるもの、ね」

僕はシニカルに笑った。これまで買い取ってきた記憶は、どれも「派手」で「分かりやすい」ものばかりだった。大会での優勝、ステージでの成功、告白の成就。そういうものが高値で取引される。だが、彼女が差し出す記憶は、どう見ても地味だった。

「これは、どんな記憶だ?」

「……夏の夜の、小さな花火大会の記憶です。友達と、二人だけで見た」

「それだけ?」

「はい、それだけです。でも……すごく、温かくて、幸せな時間でした」

彼女――ひかりと名乗った――の瞳は、嘘をついているようには見えなかった。むしろ、その記憶を手放すのがたまらなく辛い、という痛みが滲んでいる。矛盾している。本当に大切なら、売るはずがない。だが、彼女の切実な表情に、僕はなぜか抗えなかった。まるで、そのシリンダーに宿る光に、引き寄せられるように。

「分かった。買い取ろう」

僕は、自分でも驚くほど高額な査定額を提示した。ひかりは一瞬、目を丸くしたが、やがて諦めたように小さく頷くと、震える手でシリンダーを僕に差し出した。その指先が、僕の手に微かに触れる。驚くほど冷たかった。

「……大切に、扱ってくださいね」

そう言い残し、彼女は踵を返して夜の闇に消えていった。手元に残されたシリンダーは、ひかりの体温とは裏腹に、じんわりと温かい。僕はその夜、言いようのない胸のざわめきを覚えながら、その不思議な記憶を体験することにした。これが、僕の知らない誰かの、ただの思い出話であるはずだった。

第三章 忘却のエンドロール

ヘッドギアを装着すると、視界は一度ブラックアウトし、やがて柔らかな闇が広がった。むわりと肌を撫でるのは、夏の夜の生温かい風。遠くで聞こえる祭りの喧騒と、すぐそばを流れる川のせせらぎ。僕は、どうやら河川敷の草むらに座っているらしかった。

これは、ひかりの記憶。僕は彼女の視点を通して、世界を見ている。隣に、誰かがいる気配がした。声が聞こえる。

「……始まったね」

それは、ひかりの声だった。いや、彼女が聞いている、隣の人物の声だ。僕はその声を知らなかった。男の声だ。

「うん。きれい」

ひかりが、そう答える。彼女の声は、少しだけ弾んでいた。

ヒュルルル、と空気を切り裂く音のあと、夜空に大輪の花が咲いた。赤、青、緑。光の粒子が降り注ぎ、僕の――いや、ひかりの――網膜を焼く。これまで体験したどんな派手な記憶よりも、それはささやかだった。けれど、胸の奥を、ぎゅっと掴まれるような感覚があった。隣の男が何かを話している。冗談を言って、ひかりがくすくすと笑っている。そのやり取りが、あまりにも自然で、心地よくて、僕は自分が他人の記憶を覗き見しているという事実を忘れそうになった。

これが、ひかりの宝物。派手な成功体験ではない。ただ、大切な誰かと、同じものを見て、同じ時間を共有するだけの、ありふれた幸福。でも、だからこそ、何よりも尊いのかもしれない。僕の乾いた心に、温かい雫が落ちたような気がした。

花火がクライマックスに差し掛かり、立て続けに打ち上がる光が、辺りを真昼のように照らす。その時だった。ひかりが、ふと隣を見上げた。光に照らし出されたその横顔を、僕も一緒に見た。

そこにいたのは。

「……え?」

思わず、声が漏れた。ヘッドギアを装着している僕自身の声だ。

そこにいたのは、紛れもなく、僕だった。一年前の、僕、相田涼介だった。

知らないはずがない。忘れていた顔。今よりも少しだけ幼く、その目は、僕が失って久しい、屈託のない輝きに満ちていた。記憶の中の僕が、ひかりに微笑みかける。

その瞬間、頭の奥で、割れたガラスが繋ぎ合わされるような激痛が走った。そうだ。僕は、一年前の夏、交通事故に遭った。頭を強く打ち、事故の前後、数週間の記憶を、丸ごと失っていたのだ。医者は、強い衝撃による一時的な健忘だと言った。失われた記憶は、戻るかもしれないし、戻らないかもしれない、と。

僕は、忘れていた。ひかりという少女が、僕のすぐそばにいたことを。彼女と、こんなにも穏やかで、満ち足りた時間を過ごしていたことを。

花火が終わり、夜空に静寂が戻る。記憶の中の僕が、ひかりに何かを言おうと口を開く。しかし、その言葉が発せられる前に、記憶はぷつりと途切れた。エンドロールのように、闇がすべてを覆い尽くす。

僕はヘッドギアをむしり取るように外した。ぜえぜえと肩で息をする。心臓が、僕自身の心臓が、激しく鼓動を打っていた。あれは他人の記憶じゃない。僕が失った、僕自身の記憶のかけらだった。ひかりは、なぜ? なぜ、僕が忘れてしまった記憶を、僕に売ったんだ?

答えを知っているのは、世界でただ一人だけだった。

第四章 これからのプロローグ

翌日の放課後、僕はひかりを探して校内を走り回った。ようやく見つけたのは、夕陽が差し込む図書室の片隅。彼女は、窓の外をぼんやりと眺めていた。僕の姿に気づくと、驚いたように肩を揺らした。

「相田、くん……」

「どうしてだ」

僕は、息を切らしながら問い詰めた。「どうして、あの記憶を僕に? あれは、僕の記憶でもあったはずだ」

ひかりは、悲しそうに目を伏せた。長い沈黙の後、ぽつり、ぽつりと語り始めた。

「事故の後、君は変わってしまったから」

彼女の声は、微かに震えていた。

「あなたは、あの夏のことを、私のことを、全部忘れてしまった。それだけじゃなくて、まるで心に分厚い壁を作ったみたいに、誰のことも寄せ付けなくなった。笑わなくなって、いつも何かを諦めたような目をするようになった」

僕は言葉を失った。確かに、記憶を失ってから、僕は世界との間に一枚の膜があるような感覚を抱えていた。喪失感が、僕を無気力にしていたのだ。

「ずっと、見てた。君が、他人のキラキラした記憶ばかり集めてるのも、知ってた。でも、君が本当に失ったのは、そんな派手な出来事じゃなくて……あの夜みたいな、何でもないけど、温かい時間だったんじゃないかって。だから……どうにかして、君に返したかったの。あの日の空気を、あの日の温かさを、もう一度感じてほしかった」

彼女は、僕が忘れてしまった僕たちの時間を、たった一人で守り続けてくれていたのだ。僕が「記憶の売人」になったことを知り、失われた記憶そのものを返すことはできなくても、その追体験なら届けられるかもしれない、と。そのために、自分にとっての「宝物」を、身を切る思いで手放したのだ。

「馬鹿だよ、君は」

僕の声は、自分でも驚くほど掠れていた。「そんなこと……」

「ごめんなさい。でも、他に方法が思いつかなかった」

涙が、ひかりの白い頬を伝っていく。その涙を見て、僕の心の分厚い壁に、初めて亀裂が入った気がした。借り物の感動じゃない。目の前で泣いている彼女のために、僕の胸が、確かに痛んでいる。

自室に戻った僕は、壁に並んだシリンダーを一つ残らず箱に詰めた。もう、こんなものは必要ない。空っぽの心を満たすために、他人の過去を盗み見るのは終わりだ。失った記憶は、戻らないかもしれない。でも、そんなことは、もうどうでもよかった。

僕には、新しい記憶ができたから。僕のために、たった一人で心を痛め、無茶な方法で僕を救おうとしてくれた、優しい女の子の記憶が。

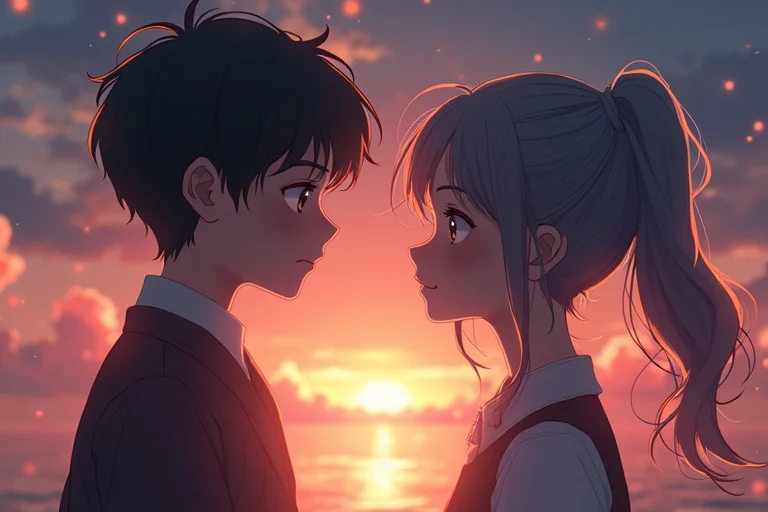

僕は箱を抱え、再びひかりの元へ向かった。夕暮れの河川敷。一年前、僕たちが花火を見た場所だ。

「ひかりさん」

僕が呼びかけると、彼女は驚いて振り返った。僕は、彼女の前に、記憶の詰まった箱を置いた。

「これは、もういらない。空っぽの僕を満たしてくれたのは、派手な誰かの記憶じゃなかった。君の、その無茶苦茶な優しさだったよ」

ひかりの瞳が、大きく見開かれる。

失われた過去は戻らない。でも、未来はこれから作れる。僕自身の足で、僕自身の心で。

僕は、ひかりに向かって、ゆっくりと手を差し出した。

「忘れてしまって、ごめん。でも、これからは、もう忘れない。だから……もう一度、始めさせてくれないか」

夕陽が、僕たちの影を長く長く伸ばしていた。

「もう一度、君と花火が見たい。今度は、借り物の記憶じゃなくて、僕たちの記憶として」

ひかりは、こぼれ落ちそうな涙を堪えながら、何度も頷いた。そして、震えるその手を、僕の手にそっと重ねた。その温かさは、どんな追体験よりもリアルで、僕の空っぽだった心臓を、確かな熱で満たしていくのだった。

失われた夏の物語は終わった。でもそれは、僕たちのこれからの、長いプロローグの始まりだった。