第一章 涙の結晶と古書店

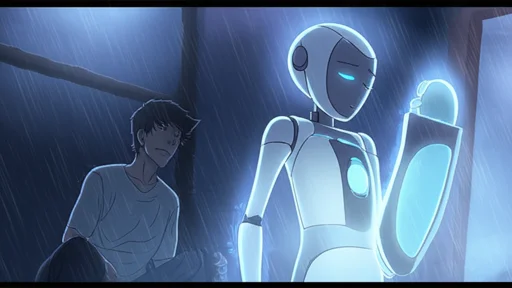

街の片隅で埃を被ったように佇む古書店「時忘れの棚」。その店主であるリオは、まるで店の調度品の一つのように静かだった。古紙とインクの匂いに満たされた空間で、彼は感情という名の波風を立てぬよう、息を潜めて生きていた。彼には秘密があった。流した涙が、その時の感情に応じた結晶と化す、特異な体質。幼い頃、そのせいで「化け物」と疎まれ、心を閉ざして以来、彼は涙を流すほどの強い感情を自身に禁じてきた。

ある雨の日の午後、店のドアベルが寂しげな音を立てた。入ってきたのは、紫色のショールをまとった小柄な老婆だった。蜘蛛の巣のように細かな皺が刻まれた顔に、しかし、少女のような好奇心を湛えた瞳が埋め込まれている。

「こんにちは。少し、探しているものがありましてね」

老婆は店内をゆっくりと見回し、やがてリオの前に立った。彼女の名はエマと名乗った。

「探しているのは本ではございません。もっと、個人的な……そう、『喜びの涙の結晶』を、ひとつ譲っていただけないかしら」

その言葉に、リオの心臓が氷の塊に打たれたように冷たく軋んだ。誰にも話したことのない、己が最も忌み嫌う秘密。それを、なぜこの見ず知らずの老婆が知っているのか。

「……人違いです。それに、そんな御伽噺のような品は扱っていません」

声が僅かに震えるのを、リオは必死で押し殺した。感情の波紋は、涙の結晶を生む。平静を、平静を保たなくては。

エマは落胆したように肩を落とすふりをしたが、その瞳の奥の光は消えていなかった。「そうですか。残念だわ。でも、私は諦めが悪いのでね。また来ますよ」

そう言い残し、老婆は再びドアベルを鳴らして去っていった。残されたリオは、カウンターに両手をつき、深く息を吐いた。閉ざしたはずの心の扉が、見知らぬ手によって無理やりこじ開けられようとしている。その暴力的なまでの闖入に、彼は言い知れぬ不安と、ほんの僅かな、忘れかけていた何かへの期待が入り混じったような感覚を覚えていた。

第二章 黒曜石の記憶

エマは約束通り、それから毎日のように店を訪れた。時には珍しい紅茶の葉を、時には焼きたてのパンを携えて。リオは迷惑そうな顔をしながらも、彼女を追い返すことはしなかった。エマの存在は、静かすぎたリオの世界に投じられた小石のように、無視できない波紋を広げ続けていた。

ある日、エマはビロードの小袋から、漆黒の石を一つ取り出した。磨かれた黒曜石のように滑らかで、光を一切反射しない、深く沈んだ闇の色。

「これを、覚えていらっしゃいますか?」

リオは息を呑んだ。その冷たく、重い石に触れた瞬間、忘却の彼方に沈めていた記憶が鮮烈に蘇る。十歳の誕生日、病気で死んだ愛犬の亡骸を抱きしめ、声を殺して泣いた夜。頬を伝った熱い雫が、冷たい石に変わった時の、あの恐怖と絶望。それは、リオが流した「純粋な悲しみの涙」だった。

「どうして、あなたがそれを……」

「拾ったのですよ。あなたが捨てた、あなた自身のかけらをね」

エマは静かに言った。彼女は涙の結晶の収集家なのだと語った。彼女のコレクションケースには、怒りのルビー、安堵のトパーズ、寂しさのサファイア、様々な感情の結晶が並んでいるという。しかし、彼女のコレクションは未完成だった。たった一つ、最も手に入れたい結晶が欠けているのだと。

「『喜びの涙の結晶』だけが、ないのです」

エマの言葉は、リオの胸に突き刺さった。喜び。その感情がどんな色で、どんな手触りだったか、もう思い出せない。自分の体質を呪い、感情を殺して生きてきた結果、喜びを感じる心そのものが摩耗してしまったかのようだった。

「私には無理です。そんなものは、もう……」

リオは顔を伏せた。黒曜石の結晶が、彼の過去の痛みを雄弁に物語っている。エマは何も言わず、ただ静かに彼の隣に座っていた。古書店の沈黙が、その日はやけに重く感じられた。エマが差し出す温かい紅茶の湯気だけが、二人の間の冷たい空気を僅かに揺らしていた。

第三章 虹色の告白

季節が移り、街路樹の葉が色づき始めた頃、エマの足がぱったりと途絶えた。数日経っても彼女が姿を見せないことに、リオは柄にもなく落ち着かない気持ちになった。胸騒ぎを覚え、彼女が教えてくれた住所を頼りに、古いアパートの一室を訪ねた。

ドアを開けると、薬の匂いが鼻をついた。ベッドに横たわるエマは、以前よりずっと小さく、弱々しく見えた。ショールは色褪せ、あの好奇心に満ちた瞳も、今は虚ろに天井を彷徨っている。

「……来てくれたのね、リオ」

か細い声だった。リオがベッドのそばに椅子を引き寄せると、エマはゆっくりと手を伸ばし、彼の手を握った。驚くほど冷たい手だった。

「ごめんなさいね、嘘をついていて。私は、単なる収集家じゃないの」

エマは一度言葉を切り、喘ぐように息を継いだ。そして、リオの目をまっすぐに見つめ、信じられない言葉を紡いだ。

「私はね、未来から来た、あなた自身なのですよ」

時が止まった。古書店の時計の針が、リオの思考と共に凍り付く。エマと名乗る老婆が、年老いた自分? 馬鹿げている。だが、彼女の瞳の奥には、見覚えのある深い孤独の色が宿っていた。それは、毎朝鏡の中で見つめてきた、自分自身の瞳の色だった。

「私は……あなたと同じように、感情を殺し続けた人生を送った。誰かを愛することも、心から笑うこともないまま、ただ時間をやり過ごした。そして、死を目前にした病床で、激しく後悔したのです。私の人生には、『喜び』が一片もなかった、と」

エマ、すなわち年老いたリオの目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。それは結晶になることなく、ただ皺だらけの頬を濡らした。彼の体質は、人生の終焉と共にその力を失っていたのだ。

「最後の力を振り絞って、過去に来た。人生でたった一つ、手に入れられなかったものを、若い私自身に手に入れてほしくて。私のコレクションはね、全部、私が流した涙だったのよ。喜び以外の、全ての涙が……。あなたには、私と同じ道を歩んでほしくない。お願い、リオ。感情を、恐れないで」

それは、未来の自分からの、悲痛な願いだった。後悔という名の毒に蝕まれた魂が、過去の自分に託した、最後の救済の祈りだった。

第四章 ただ一つの真珠

衝撃と混乱の中で、リオの心に、これまで感じたことのない巨大な感情の奔流が押し寄せた。目の前の衰弱した老婆が、自分の哀れな末路だという事実。その悲しみ。自分の人生を救うために、命を懸けて時間を遡ってきてくれた存在への、込み上げるような感謝。孤独な人生を歩ませてしまった、未来の自分への、どうしようもないほどの愛おしさ。

悲しみ、感謝、驚き、そして愛。それらが渾然一体となり、彼の魂を激しく揺さぶった。堰を切ったように、リオの目から熱い涙が溢れ出した。それは悲しみの黒でも、怒りの赤でもない。ただ、温かく、澄み切った雫だった。

涙は頬を伝い、ベッドサイドのランプの光を浴びて、きらりと輝いた。そして、シーツの上にぽとりと落ちた時、それは小さな、完璧な球体となっていた。乳白色の光沢を放ち、内側から淡い虹色の光を滲ませる、美しい真珠。

「喜びの涙……」

エマが、震える声で囁いた。

リオはそっとその涙晶を拾い上げた。ひんやりとしているのに、手のひらに確かな温もりを感じる。彼はそれを、エマ――年老いた自分の、冷たくしわくちゃな手に優しく握らせた。

「……ありがとう、リオ」

エマは、生まれて初めて見るような、心の底からの安らかな笑みを浮かべた。その瞬間、彼女の身体がふわりと光の粒子に変わり始めた。長年の後悔から解放され、ついにコレクションを完成させた魂が、満たされていく。金色の光が部屋を満たし、やがて静かに消えていった。

後には、空のベッドと、静寂だけが残された。リオの手には、もう何もなかった。涙晶は、未来の彼と共に消えたのだ。

しかし、彼の心の中には、確かな温もりが宿っていた。空っぽだったはずの胸が、今、名前のつけられない豊かな感情で満たされている。彼は窓の外を見た。雨は上がり、雲の切れ間から差し込む光が、街を洗い流したように輝かせている。

リオは、静かに微笑んだ。もう涙を恐れることはない。悲しみも、怒りも、そして喜びも、すべてが自分自身のかけがえのない一部なのだ。彼の人生は、たった今、始まった。これから流すであろうたくさんの涙が、どんな美しい結晶になるのかを思い描きながら、彼は新しい朝に向かって、ゆっくりと一歩を踏み出した。