第一章 盗まれた音と耳鳴り

音無奏の世界は、ヘッドフォンの中で完結していた。

分厚いイヤーパッドが外界の雑音を遮断し、その内側では奏だけが蒐集した「音の記憶」が無限に再生される。それは、彼がこれまで生きてきた十七年間のサウンドトラックだ。初めて補助輪なしで自転車に乗れた日の、タイヤがアスファルトを削る乾いた音と、胸を高鳴らせる風の音。夏の夕立が窓ガラスを叩く、まるで無数の指先で奏でられる打楽器のような旋律。母親が焼いてくれたクッキーの、オーブンの中で膨らむ微かな音。

奏にとって、記憶とは映像や匂いではなく、純粋な「音」だった。彼は、特別な瞬間を、その場の音ごと自分の内に記録できる特異な体質を持っていた。感情が昂ぶると、その場の環境音が鼓膜を震わせ、まるで録音されるかのように精神に深く刻み込まれるのだ。孤独を感じた時は、懐かしい音のコレクションを再生して心を慰める。それが奏の日常であり、世界との関わり方だった。

その日も、奏は昼休みの教室の隅で、ヘッドフォンを装着して目を閉じていた。再生していたのは、小学生の頃に祖母の家で聞いた、柱時計の重厚な振り子の音。規則正しく、厳かで、心を落ち着かせてくれる音だ。

しかし、その穏やかなリズムに、不意に異物が混じり込んだ。

――キィ……キィン……。

金属が擦れるような、耳障りなノイズ。そして、すすり泣くような、か細い少女の声。知らない風景が音と共に流れ込んでくる。古い木造の部屋。軋む床。そして、ゼンマイが壊れ、途切れ途切れに悲しいメロディを奏でるオルゴールの音。

奏は驚いて目を見開いた。ヘッドフォンを外す。喧騒に満ちた教室の空気が、現実へと彼を引き戻した。心臓が嫌な音を立てて脈打っている。

今の音は、なんだ?

彼のコレクションは、すべて彼自身が体験した記憶のはずだ。こんな陰鬱で、悲しみに満ちた音を記録した覚えは、どこにもなかった。まるで誰かの悪夢が、自分の大切な宝箱に紛れ込んでしまったかのような、冒涜的な感覚。

奏は再びヘッドフォンを装着し、ライブラリを探る。すると、確かにそれは存在していた。『タイトル不明、日付不明』とタグ付けされた、忌まわしい音のファイル。それは、奏がこれまで丹念に築き上げてきた、静かで安全な世界の壁に穿たれた、最初の亀裂だった。

第二章 デュエットの不協和音

謎の音の正体を探る日々が始まった。奏は休み時間のたびに、その音を再生しては、手掛かりを探した。少女の泣き声、壊れたオルゴール、そして……微かに聞こえる、もう一つの声。それは雑音に紛れて聞き取りにくいが、必死に少女を慰めようとしている、聞き覚えのある声だった。

「……大丈夫だから。ね?」

その声の主が、クラスメイトの夏川詩織だと気づいたのは、数日後の現代文の授業中だった。教師に指名された詩織が、教科書を朗読する。その凛とした、けれどどこか温かい声色は、謎の音の中で聞こえた慰めの声と、確かに重なっていた。

夏川詩織。太陽のように明るく、誰にでも分け隔てなく接するクラスの中心人物。奏のような日陰の存在とは、住む世界が違う。話しかけることすら、高いハードルに感じられた。

しかし、自分の世界に侵入してきた異物の正体を知りたいという欲求は、彼の臆病さに勝った。放課後、誰もいなくなった教室で、写真を撮っている詩織に、奏は意を決して声をかけた。

「あの、夏川さん」

詩織はファインダーから顔を上げ、少し驚いたように奏を見た。「音無くん?どうしたの?」

「この音、知らないかな」

奏はヘッドフォンを彼女に差し出した。詩織は怪訝な顔をしながらも、素直にそれを受け取り、耳に当てる。奏が、例の音を再生した。

詩織の表情が、みるみるうちに曇っていく。快活な光を宿していた瞳が揺らぎ、唇が微かに震えた。彼女は慌ててヘッドフォンを外すと、それを奏に突き返した。

「……何これ。知らない。こんな不気味な音」

その声は硬く、拒絶の色が滲んでいた。明らかに動揺している。彼女は何かを知っている。確信した奏は、それ以上追及できなかったが、この日を境に、二人の間には奇妙な接点が生まれた。

詩織は時折、奏に話しかけてくるようになった。「また変な音、聞いてるの?」とからかうように。奏も、最初は戸惑いながら、次第に彼女との会話に慣れていった。詩織は写真が好きで、何気ない日常の風景を切り取っては、その魅力を語って聞かせた。奏は、彼女が語る言葉のリズムや、笑い声の響きを、知らず知らずのうちに新しい「音」としてコレクションに加え始めていた。

詩織と過ごす時間の音は、これまでの彼のコレクションとは全く違っていた。それは孤独を埋めるための過去の残響ではなく、今、この瞬間に生まれる、温かい生命力に満ちた音楽だった。奏は、自分のヘッドフォンの内側の世界に、初めて他人がいることの心地よさを感じていた。彼の世界は、詩織という存在によって、少しずつ彩りを取り戻していくように思えた。

第三章 サイレント・レクイエム

季節が夏から秋へと移り変わる頃、その知らせは突然もたらされた。夏川詩織が、父親の仕事の都合で転校する。ホームルームで担任から告げられた事実に、教室がざわめいた。奏は、まるで自分のコレクションから、最も大切な音が消し去られてしまったかのような喪失感に襲われた。

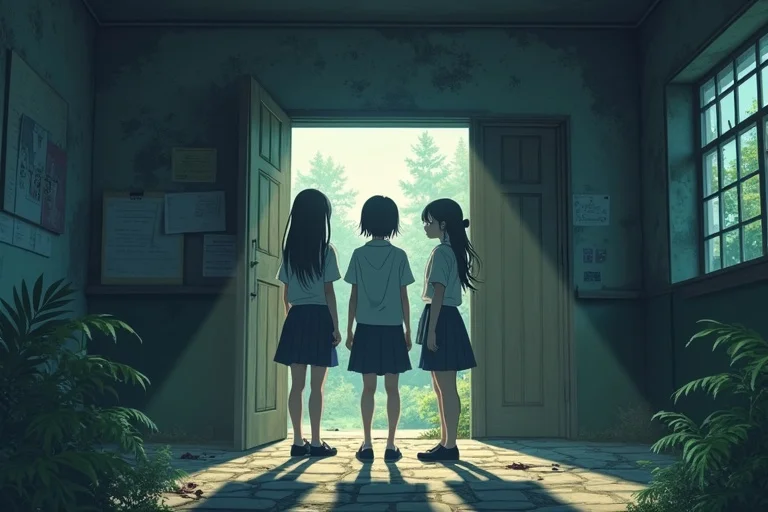

最後の日、放課後の教室で、詩織は一人、窓の外を眺めていた。奏が近づくと、彼女はゆっくりと振り返り、寂しそうに微笑んだ。

「音無くん、今までありがとう」

彼女は小さな包みを奏に差し出した。中に入っていたのは、古びた木製のオルゴールだった。その表面には、蔦の模様が彫られている。奏は息を呑んだ。それは、あの忌まわしい記憶の音の中で、壊れた音を奏でていたオルゴールと、全く同じものだった。

「これ……」

「覚えてる?」と詩織は静かに尋ねた。「ううん、覚えてないよね。私が、忘れたかった記憶だから」

奏が混乱していると、詩織は静かに、そして衝撃的な真実を語り始めた。

「音無くんのその能力、自分の記憶を記録してるんじゃないよ。本当は……他人の『忘れたい』って強く願った記憶を、音として吸い取ってしまう能力なの」

時間が止まったようだった。奏の思考が、完全に停止する。

「あの音は、私の記憶。幼い頃、両親がいつも喧嘩していて……すごく怖かった。あのオルゴールは、唯一の慰めだったけど、ある日、喧嘩に巻き込まれて壊れちゃった。私は、その辛い記憶をずっと忘れたいって願ってた。そうしたら、ある時から、その記憶が曖昧になって……楽になったの」

詩織は続けた。「君が持ってる孤独な記憶のいくつか、例えば、誰も来なかった誕生日のパーティーの静けさとか、運動会で一人だけポツンといた時のざわめきとか……それも、全部私の記憶。君が、私から吸い取ってくれたんだよ」

奏の世界が、ガラガラと音を立てて崩れ落ちた。彼が自分のアイデンティティだと思っていた孤独や悲しみ。それらを慰めるために集めてきた音のコレクション。その根幹が、他人の捨てた記憶の寄せ集めだったというのか。自分は、他人の心のゴミ箱だったのか?

「ごめんね」詩織が涙を浮かべて言った。「でも、あなたのおかげで、私は前を向けた。辛い記憶を『音』っていう客観的なものにしてくれたから。時々、あなたのヘッドフォンから漏れてくる音を聞いて、ああ、私の痛みはここにあったんだなって、少しだけ冷静になれた。もう大丈夫。私は、あの記憶と一緒に生きていける」

奏は何も言えなかった。ヘッドフォンの内側で守られていたはずの世界は、実は他人の痛みで満たされていた。彼の沈黙は、彼自身のものではなく、詩織が捨てた沈黙だった。彼の奏でる音楽は、詩織が忘れたかったレクイエム(鎮魂歌)だったのだ。

第四章 未来へ響くアンサンブル

呆然と立ち尽くす奏に、詩織は微笑みかけた。その笑顔は、初めて会った頃の太陽のような明るさとは違う、雨上がりの虹のような、儚くも力強い美しさを湛えていた。

「だから、これはお礼」

彼女はそう言って、奏のヘッドフォンをそっと手に取った。

「君が私にくれたものもあるんだよ」

詩織は自分のスマートフォンを操作し、ヘッドフォンに繋いだ。奏が戸惑いながらそれを耳に当てると、流れ込んできたのは、ここ数ヶ月で彼が集めた、新しい音の数々だった。

放課後の教室での、穏やかな会話。並んで歩く二人の足音。詩織が写真の構図を説明する真剣な声と、それを聞く奏の相槌。彼女が時折見せる、くしゃっとした笑い声。それは、炭酸の泡が弾けるように軽やかで、奏の胸を温かく満たす音だった。

「この音は、私の忘れたい記憶じゃない」詩織の声が、音楽の合間から聞こえるようだった。「これは、私がずっと覚えていたい記憶。君がくれた、大切な宝物」

奏は気づいた。自分の能力は、ただ一方的に他人の痛みを吸い取るだけのものではなかった。人と関わり、心を動かすことで、新しい、共有された記憶の音を創り出すこともできたのだ。

「この音は、僕だけのものじゃない」

奏はヘッドフォンを外し、ようやく言葉を紡いだ。「君と僕の、二人だけの記憶だ」

詩織は、頬を伝う涙を拭いもせず、ただ深く頷いた。

数日後、奏は駅のホームで、旅立つ詩織を見送った。遠ざかっていく電車に向かって、彼は手を振らなかった。代わりに、ずっと首にかけていたヘッドフォンを、ゆっくりと外した。

初めて、何のフィルターも通さずに、世界の音が彼の耳に流れ込んでくる。電車の走行音、人々の話し声、風の音、遠くで鳴る踏切の警報。それらはもはや不快な雑音ではなかった。無数の音が重なり合って生まれる、複雑で、不協和音だらけで、けれど力強い、巨大な音楽。

奏は空を見上げた。突き抜けるような青空が広がっている。

これからは、誰かの忘れた過去の音だけではなく、まだ誰も聞いたことのない、未来の音を集めていこう。誰かと分かち合うための、新しいアンサンブルを。

彼の十七年間のソナタは、静かに終わりを告げた。そして今、新たな交響曲の、最初の小節が始まろうとしていた。奏は、世界の音に満たされた沈黙の中、確かな一歩を踏み出した。