第一章 静止した世界のノイズ

街は完璧な静寂に満ちていた。風は吹かず、塵一つ舞わない。人々は定められた経路を、定められた速度で歩き、その表情には波ひとつない。この世界では、あらゆる過去は世界の中心に聳える巨大なデータアーカイブ「記録の樹」に保存され、人々は人生の節目ごとにその記憶をアップロードし、また、先人たちの膨大な経験をダウンロードして生きる指針としていた。未来などという不確定な概念は、とうの昔に捨て去られていた。

僕、キョウヤだけが、この世界の調和を乱す不協和音だった。

「どうして、そんな顔をするの?」

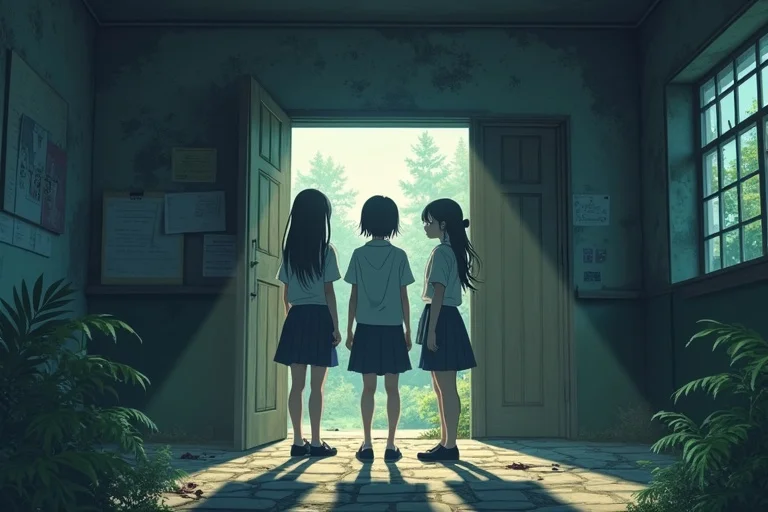

放課後の帰り道、幼馴染のリナが僕の顔を覗き込む。彼女の瞳は澄みきっていて、記録の樹が約束する平穏を少しも疑っていない。

「別に。いつも通りだろ」

「ううん、違う。何かを見ようとしてる。ここにない何かを」

その言葉が、僕の心の蓋をこじ開けた。苛立ちと、焦燥と、言葉にならない衝動が胸の奥で渦を巻く。やめろ、と自分に言い聞かせても、感情の濁流は止まらない。世界が軋む音がした。リナの声がゆっくりと引き伸ばされ、彼女の瞬きが永遠に近い長さに感じられる。

そして、世界は停止した。

通行人の足は空中で止まり、噴水の水滴はガラス細工のように煌めき、リナの驚いた表情が蝋のように固まる。僕だけの時間が、奔流となって世界を置き去りにしていく。いつもの発作だ。感情が極限まで高まると、僕の思考と身体は超高速化し、周囲を静止させてしまう。

その時だった。視界の端、現実のテクスチャが剥がれたような空間の裂け目に、それが見えた。聳え立つ「記録の樹」の枝葉の隙間。そこには、誰も見たことのないはずの「枝」が伸びていた。燃え盛る街。砕け散る塔。絶望に染まった人々の顔。破滅の光景が、ノイズ混じりの映像となって網膜に焼き付く。

胸に着けた、祖父の形見である木のブローチが、灼けるように熱くなった。

第二章 記録された過去の木漏れ日

僕は自分の能力を恐れていた。それは世界の法則から逸脱した、明らかな「エラー」だったからだ。あの破滅のビジョンは、そのエラーが生み出した幻覚に過ぎないのかもしれない。そう思い込もうとすればするほど、ブローチの熱と、網膜に焼き付いた閃光が現実味を帯びてくる。

確かめたくて、僕は街の中心に聳える「記録の樹」の物理ターミナルへと足を向けた。白く輝く巨大な樹木状の建造物。その根元では、人々がヘッドギアを装着し、過去の記録にアクセスしていた。ある者は偉人の成功体験をダウンロードし、ある者は自身の楽しかった幼少期を追体験し、安らかな表情で微笑んでいる。過去は、この世界で唯一信頼できる、揺るがない真実だった。

僕も空いているシートに座り、自身の記録に接続した。十年前。祖父がまだ生きていた頃の、夏の日の記憶。蝉時雨が降り注ぎ、土の匂いが立ち上る。縁側に座る僕の手に、祖父が古びた木のブローチを握らせる光景が再生された。

「これはな、記録の樹がまだ若木だった頃の、一番古い枝から削り出したお守りだ」

しわがれた声が、記憶の中から響く。

「この樹は全てを覚えている。だがな、キョウヤ。覚えていないものこそが、お前がこれから作る道になるんだ。忘れるな」

その言葉の意味を、当時の僕は理解できなかった。ただ、ブローチのざらりとした木の感触だけが、妙にリアルに指先に蘇ってきた。

第三章 亀裂と閃光

祖父の言葉が頭から離れない。「覚えていないもの」。それは、記録されていないもの。つまり、「未来」を指しているのではないか。

僕は衝動に駆られ、誰もいない路地裏に駆け込んだ。壁に背を預け、目を閉じる。リナの言葉。世界の息苦しさ。そして、あの破滅のビジョン。意図的に感情の嵐を呼び起こす。心臓が早鐘を打ち、指先が痺れ、そして――世界が再び沈黙に包まれた。

静止した世界のキャンバスに、僕は意識を集中させる。記録の樹の向こう側。「未来の枝」を探す。

あった。以前よりも鮮明に、それは存在していた。今度は違う光景が見えた。人々が歩いている。しかし、その顔には何の表情もなく、瞳は虚ろだ。彼らの身体が、まるで風化した砂の像のように、端から灰色になって崩れていく。音のない崩壊。それは炎よりも静かで、だからこそ恐ろしかった。

その瞬間、胸のブローチが閃光を放った。目も眩むほどの白い光。僕は思わず目を覆い、時間の停止が解ける。

世界が、色と音を取り戻す。ぜえぜえと肩で息をしながら、僕は胸元のブローチに触れた。熱は引いていたが、その滑らかな表面に、今見たばかりの灰色の光景が残像のように一瞬だけ揺らめいた。これは幻覚じゃない。ブローチは、僕が見た「未来」の証人だった。このままでは、世界は緩やかに死んでいく。

第四章 不確定性の証明

真実を知らなければならない。僕は決意を固め、「記録の樹」の中枢である大記録庫へと向かった。そこは、世界の過去のすべてが眠る聖域であり、一般人の立ち入りは固く禁じられている。

幾重にも張り巡らされたセキュリティシステム。しかし、僕の能力の前では無力だった。監視カメラが僕を捉えるコンマ数秒前に駆け抜け、赤外線センサーが反応するよりも速く身を滑らせる。時間が停止した世界では、僕は誰にも見えない幽霊だった。

そして、ついに辿り着いた中枢。巨大な球体状のプロセッサが青白い光を放つその部屋に、一人の老人が立っていた。世界の全てを管理する、最高位の「記録官」だった。

「来ると思っていたよ、イレギュラー」

彼は僕を見ても驚かなかった。その目は、全てを見通しているかのように静かだった。

僕は息を切らしながら、自分が見た破滅のビジョンについて問い詰めた。「未来は存在する!そして、この世界は終わるんだ!」

記録官は、憐れむような目で僕を見つめ、静かに首を振った。「未来など存在しない。それは、君という不安定な要素がシステムに干渉したことで生まれた、ただのノイズだ。意味のない、予測エラーだよ」

彼はコンソールを操作し、僕の目の前の空間に巨大なシミュレーションを展開してみせた。過去数百年分の膨大なデータ。人々の行動パターン、社会の動向、資源の推移。あらゆる要素を組み合わせて計算された世界の予測グラフは、どこまでも緩やかで安定した直線を描いていた。

「見なさい。破滅の兆候など、どこにもない。記録の樹は完全だ。君が見たものは、ただのバグに過ぎん」

その完璧な論理と、揺るぎないデータに、僕は言葉を失った。僕の信じていたものは、ただの妄想だったというのか。足元から、世界が崩れていくような感覚に襲われた。

第五章 エラーコード・ジェネシス

絶望が全身を支配しようとした、その時。脳裏に、祖父の声が響いた。

『覚えていないものこそが、お前がこれから作る道になる』

そうだ。覚えていないもの。記録されていないもの。この完璧なシミュレーションに、たった一つだけ欠けているものがあった。それは、過去のデータからは決して導き出せない、僕たち自身の「意志」と「選択」。不確定性そのものだ。

僕は顔を上げた。目の前の記録官は、過去の記録という名の檻の中で、未来を語っているに過ぎない。

「違う!」

叫び声が、静かな部屋に響き渡った。

「あんたたちが見ていないだけだ!記録の樹に頼りきって、自分たちで考え、選び取ることをやめた人間が、どうなるのかを!俺が見たのは、未来の記録じゃない。あんたたちの完璧なシステムが生み出した、唯一の『警告』なんだ!人々が思考を停止すれば、この世界は緩やかに死んでいく。表情を失い、崩れていく人々の姿こそが、その証拠だ!」

僕の胸のブローチが、これまでで最も強く、激しい光を放ち始める。それは、エラーの光。予測不能性の光。

「エラーこそが、希望だ!エラーこそが、俺たちの未来なんだ!」

最後の感情を、僕は解き放った。

僕の意識は無限に加速し、僕という存在そのものが、光の粒子となって「記録の樹」のシステム全体に流れ込んでいく。僕が見たあの破滅のビジョンが、僕の叫びが、僕の衝動が、エラーコードとなって、世界に接続された全ての人々の意識に、直接流れ込んでいった。

第六章 僕らが紡ぐ物語

世界中の人々が、同時に見た。燃え盛る街を。そして、表情なく崩れ落ちていく自分たちの姿を。それは恐怖の光景だった。だが、同時に、彼らは直感的に理解した。それが、まだ「確定」していない、無数の可能性の一つに過ぎないことも。完璧に管理された過去の記録よりも、不確かで、不格好で、恐ろしいこの「エラー」の中にこそ、自分たちが失っていた「選択の自由」があることを。

システムに凄まじい負荷がかかり、街の中心に聳えていた「記録の樹」の光が、ふつりと消えた。

世界は、生まれて初めて、完全な沈黙に包まれた。何の指針も、何の記録もない、ただの「今」という時間に、全ての人々が放り出されたのだ。

数秒の静寂。

そして、どこかで、誰かが小さく息を呑む音がした。一人が空を見上げた。隣の誰かが、その横顔を見て、躊躇いがちに「……いい天気、だな」と呟いた。その一言から、ざわめきが伝染していく。不安と、戸惑いと、そして確かな生命の息吹に満ちた、不協和音のシンフォニーが始まった。

数日後。夕暮れの丘の上で、僕はリナと並んで、少しだけ混沌を取り戻した街を眺めていた。

「怖くないの、キョウヤ?」リナが僕の袖をそっと掴んで尋ねる。

「怖いよ。すごく。明日、何が起こるか、誰にも分からないんだから」

僕は笑って答えた。

「でも、だからいいんだ。僕らが、これから決めるんだから」

ふと胸元に目をやると、祖父のブローチは、もう光を放ってはいなかった。役目を終えたように、それはただの古びた木の欠片に戻っていた。僕たちはもう、未来を導くエラーの証人など必要としない。

僕らの目の前には、どこまでも続く、まだ何も描かれていない地平線が、夕焼けに美しく染まっていた。