第一章 無音のコンチェルト

僕の家族は、音で満ちている。

父さんの心臓からは、マーラーの交響曲のような、壮大でドラマティックな旋律が常に鳴り響いていた。世界的な指揮者である父さんは、その音にふさわしく、いつも自信に満ち、その両腕は世界そのものをタクトで操っているかのようだった。母さんの指先からは、ショパンのノクターンのように繊細で優美なピアノの調べが聞こえる。かつて将来を嘱望されたピアニストだった母さんは、今は僕たちのために、その優しい音色で家庭という名のホールを温かく満たしてくれていた。四つ下の妹、詩織(しおり)は、ドヴォルザークのスラヴ舞曲のように、快活で弾むようなポルカを奏でている。その音を聞くだけで、家の空気がぱっと明るくなるのがわかる。

そして、僕、桐谷響(きりたに ひびき)は――無音だった。

この「音」は、比喩ではない。僕たち桐谷家に代々伝わる、特殊な共感覚のようなものだ。家族の心の内側で鳴っている、その人だけの音楽。僕には、家族のそれがはっきりと聞こえた。しかし、自分の内側にどれだけ耳を澄ませても、そこにあるのは深海のような静寂だけ。音が抜けた真空地帯に、僕という存在がぽつんと浮いている。その事実は、僕が物心ついた頃から、分厚い鉛のように心に沈殿していた。

「響、ぼうっとしていないで。父さんのコンクールが近いんだから、私たちも気を引き締めてサポートしないと」

朝食のテーブルで、母さんが優しく、しかし有無を言わせぬピアノのアルペジオのような声で言った。母さんの心の音は、いつも完璧な和音を奏でている。僕を気遣う優しさと、家族を支える誇りと、そして微かな諦念。それらが絶妙なバランスで調和した、美しいソナタだ。

「……うん」

僕は短く返事をする。父さんの心臓からは、来るべき本番に向けて、ティンパニの力強い連打と、金管楽器の咆哮が聞こえていた。圧倒的な音の奔流。その隣で、僕は自分の存在がどんどん希薄になっていくのを感じていた。音のない人間は、価値のない人間だ。この家では、それが暗黙の真理だった。

学校でも、僕はいつも一人だった。他人の音は聞こえない。この能力は、血を分けた家族の間だけで発揮されるのだ。だから、クラスメイトに囲まれていても、僕の世界は静かだった。けれど、その静寂は、家にいる時の「無音」とは違う。それはただの「聞こえない」状態。家にいる時の静寂は、僕という存在の「空虚」を雄弁に物語っていた。

ある日の夕食後、事件は起きた。リビングでスコアを読んでいた父さんの壮大な交響曲に、ふと、異音が混じったのだ。それは、まるで最高級のヴァイオリンの弦が一本、ぷつりと切れたような、鋭く不吉な音だった。僕は思わず息を呑む。父さんの完璧な音楽に、不協和音など混じったことは一度もなかった。

「父さん?どうかしたの?」

僕は恐る恐る尋ねた。父さんはゆっくりと顔を上げ、僕を不思議そうに見た。

「ん?どうもしないが。ああ、少し疲れているだけだ」

そう言って笑う父さんの心臓からは、再び荘厳なシンフォニーが流れ始めた。だが、僕の耳には、その完璧なオーケストラの奥で、ひび割れた弦が微かに震え続けているのが聞こえていた。

世界が、少しずつ軋み始めている。そんな予感が、僕の無音の世界に初めて、微かなノイズを生じさせた。

第二章 ひび割れたシンフォニー

父さんの音に混じる不協和音は、日を追うごとに増えていった。それはもはや一本の切れた弦ではなく、調律の狂ったピアノがめちゃくちゃに叩かれるような、耳障りなクラスターだった。けれど、父さんの表情はいつもと変わらない。家族の前では完璧な指揮者であり、理想の父親を演じ続けていた。母さんも妹も、その異変には全く気づいていないようだった。彼女たちの耳には、相変わらず父さんの輝かしいシンフォニーだけが届いているらしかった。

僕だけが、その亀裂に気づいていた。

「父さんは、何か大きな悩みを抱えているんだ」

僕は確信していた。次のコンクールへのプレッシャーか、それとも何か病気でも患っているのだろうか。僕の無音の心は、初めて焦燥感という名の雑音でざわめき始めた。いてもたってもいられなくなった僕は、父さんの本当の姿を知るために、行動を起こすことに決めた。

父さんが教鞭をとる音楽大学に、こっそりと忍び込んだ。父さんの研究室から漏れ聞こえる音に耳を澄ませば、何か手がかりが掴めるかもしれない。幸い、守衛は父さんの息子である僕の顔を知っていたから、簡単に入ることができた。

講義室の分厚い扉の前に立ち、息を殺して耳を澄ませる。中からは、学生たちの奏でる拙いアンサンブルと、それを指導する父さんの声が聞こえてきた。そして、父さんの心の音――。

僕は耳を疑った。そこに鳴り響いていたのは、家で聞くのと同じ、あの壮大で完璧な交響曲だった。僕が恐れていた不協和音は、どこにも聞こえない。それどころか、学生たちを導くその音は、いつにも増して情熱的で、生命力に満ち溢れていた。

どういうことだ?

僕の頭は混乱した。家ではあれほどはっきりと聞こえた不協和音が、ここでは全く聞こえない。父さんは嘘をついているのか?いや、それよりも、僕のこの「能力」がおかしくなってしまったのだろうか。

僕は、大学の帰り道、ふらふらと街を歩いた。夕暮れの光が、ショーウィンドウのガラスに僕の姿を映し出す。そこにいたのは、幽霊のように色のない、頼りない少年だった。

もしかしたら、僕が聞こえる「音」は、本当の心の音ではないのかもしれない。

もし、この音が、僕の願望や不安を映し出す鏡のようなものだとしたら?

父さんに完璧な指揮者であってほしいと願う僕の心が、あの壮大なシンフォニーを「作り出して」いたとしたら?そして、父さんへの漠然とした不安が、あの不協和音を「生み出して」いたとしたら?

その考えは、僕の世界の根幹を揺るがした。だとしたら、母さんの優美なピアノソナタも、妹の快活なポルカも、すべては僕が作り出した幻聴だというのか。

では、僕自身の「無音」は?

それは、僕が僕自身に、何の期待も願望も抱いていないから――?

思考がそこに行き着いた時、足元が崩れ落ちるような感覚に襲われた。僕は公園のベンチにへなへなと座り込む。夕暮れの空は、燃えるようなオレンジ色と深い藍色が混じり合い、まるで巨大な不協和音そのもののように見えた。僕は初めて、自分の信じてきた世界のすべてを疑い始めた。

第三章 沈黙のクレッシェンド

その夜、家族はリビングに集められた。父さんが「大事な話がある」と言ったからだ。僕はソファの隅で、心臓の鼓動を必死に抑えていた。父さんの心の音は、今や嵐の前の静けさのように、不気味なほど静まり返り、その奥で何かが激しくぶつかり合うような轟音が鳴っていた。これから何が起こるのか。僕の仮説は、試されようとしていた。

父さんは深呼吸を一つすると、重々しく口を開いた。

「私は、次のコンクールを最後に、指揮者を辞めようと思う」

その言葉は、リビングの空気を一瞬で凍てつかせた。母さんの顔から血の気が引き、その心からは、美しいピアノソナタが突然断ち切られ、鍵盤に腕が叩きつけられたような激しい不協和音が鳴り響いた。

「あなた、何を言っているの!?あんなに情熱を注いできたのに!あなたの才能を捨てるなんて、許さないわ!」

母さんの叫びは、悲鳴に近かった。妹も、快活なポルカを完全に失い、混乱したヴァイオリンのピチカートのような音を立てて震えている。

だが、父さんは穏やかだった。彼はゆっくりと続けた。

「指揮者を辞めて、パン屋を開きたいんだ。昔からの、私の本当の夢だった」

パン屋。その言葉が発せられた瞬間、僕の世界で革命が起きた。

父さんの心から聞こえていた、あの壮大で、重厚で、僕を圧倒し続けたマーラーの交響曲が、ふっと、霧が晴れるように消え去ったのだ。そして、その代わりに聞こえてきたのは、全く違う音だった。

それは、温かい生地を、ゆっくりと、愛情を込めてこねるような、素朴で穏やかなリズム。時々、分量を間違えて慌てるような、少し不器用なテンポ。だが、そこには確かな喜びと、揺るぎない決意があった。薪がはぜるような温かい音、小麦粉が舞うような軽やかな音。それが、父さんの「本当の音」だったのだ。

ああ、そうか。僕が聞いていたのは、父さんの音じゃなかった。

父さんに「偉大な指揮者」であってほしいと願う、母さんの、妹の、そして僕自身の「期待」が作り上げた、幻のシンフォニーだったんだ。僕たちが、父さんをその音で縛り付けていたんだ。

その真実に気づいた時、僕の周りのすべての音が変わった。母さんの音は、もはや完璧なソナタではなかった。夫への失望、自分の人生への不安、未来への恐怖が入り混じった、痛々しいほどのカデンツァ。妹の音も、ただ明るいだけのポルカではなく、尊敬する父を失うことへの寂しさと、それでも父を応援したいという健気な想いがぶつかり合う、複雑なワルツになっていた。

世界が、本当の姿を現した。不完全で、ちぐはぐで、でも、だからこそ愛おしい、人間の音。

そして――。

僕は、聞いた。

僕自身の内側から、生まれて初めて、音が聞こえた。

それはまだ、メロディにも、リズムにもなっていない。ただ、一つの音が、か細く、しかし確かに「ポーン」と鳴っているだけ。まるで、暗闇の中で初めて灯された、小さな蝋燭の炎のような音。

それは、「真実を知りたい」と願った、僕自身の、意志の音だった。

僕はもう、無音ではなかった。

第四章 僕たちのアンサンブル

「父さんの音は、交響曲じゃないよ」

僕は、震える声で言った。家族全員の視線が、僕に突き刺さる。

「僕が聞いていたのは、僕たちが父さんに押し付けていた『理想』の音だったんだ。父さんの本当の音は……もっと温かくて、優しい。パン生地みたいな音がする」

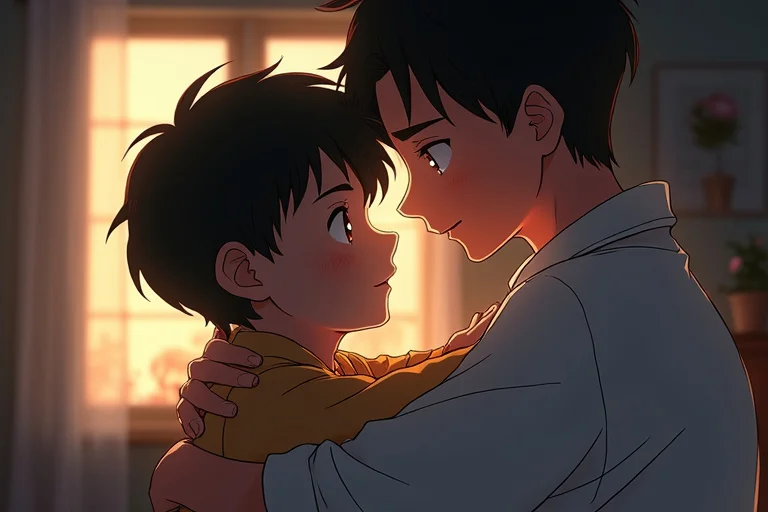

僕の言葉に、母さんは呆然としていた。しかし、父さんは、僕の目をじっと見つめ、そして、ゆっくりと頷いた。その瞳には、驚きと、それから深い安堵の色が浮かんでいた。

「……聞こえていたのか、響」

父さんの心の音は、穏やかなリズムを保ったまま、僕の告白を受け入れていた。

その日から、僕たちの家族は変わった。それは、一夜にしてすべてが解決するような魔法ではなかった。むしろ、今まで見ないふりをしてきた、たくさんの不協和音と向き合う、困難な日々の始まりだった。

母さんはしばらく父さんと口を利かなかった。彼女の心からは、悲しみと怒りの入り混じった、行き場のないアルペジオが聞こえ続けた。だが、ある日、彼女は古いピアノの蓋を開け、埃を拭き取り、自分のためだけに曲を弾き始めた。それは、ショパンのようには優雅ではなかったけれど、彼女自身の葛藤と再生への願いが込められた、力強い調べだった。

妹は、父さんの夢を一番に応援した。彼女の心からは、今までよりも少しテンポは遅いけれど、思慮深さと優しさが加わった、新しいワルツが聞こえてきた。

父さんは、本当に指揮者を辞めた。世間は騒いだが、父さんは晴れやかな顔で、パン作りの学校に通い始めた。その心の音は、毎日、新しいレシピを試すように、楽しげなリズムを刻んでいた。

そして、僕。

僕の音は、まだ単音のままだ。時々、隣に別の音が加わって、不器用な和音になることもあるけれど、メロディと呼べるほどのものにはならない。

でも、僕はもう、自分の無音を恥じてはいなかった。このか細い音こそが、僕自身なのだ。これからどんな音楽を奏でていくのか、誰にも分からない。僕自身にも分からない。その無限の可能性が、今は誇らしかった。

ある日曜の朝、父さんが試作したパンが、初めて食卓に並んだ。不格好で、少し焦げている。でも、湯気の向こうに見える父さんの顔は、満員のホールで拍手喝采を浴びていた時よりも、ずっと幸せそうだった。

僕たちは、そのパンを黙って食べた。

父さんのパンをこねる穏やかなリズム。母さんのピアノが奏でる、迷いながらも前へ進もうとする和音。妹の、少し大人になったワルツ。そして、僕の、まだ始まったばかりの単音。

それらすべてが、不揃いなまま重なり合い、混じり合う。それは、完璧なシンフォニーではない。けれど、互いの不完全さを受け入れ、寄り添いながら、一つの音楽を紡いでいく。

僕たちの家族は、まるで未完成のフーガ(遁走曲)だ。

それぞれの旋律が、追いかけ、ぶつかり、そして時に美しく調和する。

僕は、焼きたてのパンの香りに満ちたリビングで、僕たちのアンサンブルに静かに耳を傾ける。僕の心で鳴り始めたこの小さな音が、いつかどんなメロディになるのかは分からない。それでいい。

僕たちの音楽は、まだ始まったばかりなのだから。