第一章 災厄のファンファーレ

音無奏(おとなしかなで)にとって、感情とは呪いだった。より正確に言えば、彼の感情に連動して周囲に鳴り響く、幻のBGMこそが呪いの元凶だった。

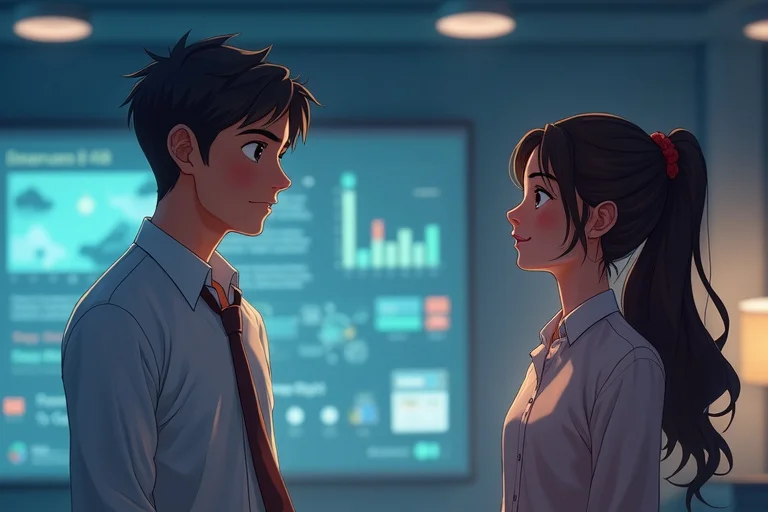

経理部の静まり返ったオフィスで、奏は息を殺していた。指先一本動かすのにも細心の注意を払い、心を無にすることだけを考える。今日の午後は、半期に一度の予算実績報告会。部長の前で、あの忌まわしいパワポのスライドを読み上げなければならない。考えただけで、胃のあたりがぞわりと冷たくなる。すると、どこからともなく、低く不吉なコントラバスのピチカートが「ズン…ズン…」と響き始めた。まずい。緊張が漏れ出している。

「おい、音無くん。準備はできてるんだろうな」

背後からかかった部長の粘りつくような声に、奏の心臓は跳ね上がった。その瞬間、コントラバスの音にティンパニの連打が加わり、さながらサスペンス映画のクライマックスのようなBGMへと発展してしまった。周囲の同僚たちが、くすくすと笑いを堪えながらこちらを窺っている。顔から火が出る、とはこのことだ。

「は、はい!万全であります!」

虚勢を張ってそう答えると、音楽は一転、間抜けなトランペットが「パフ〜」と気の抜けた音を立てた。もう最悪だ。僕の威厳も尊厳も、このBGMの前では塵に等しい。

この奇妙な現象が始まったのは、物心ついた頃からだ。嬉しいことがあると祝祭のファンファーレが鳴り、悲しいことがあると哀愁漂うヴァイオリンが咽び泣く。そして、今の僕のように、緊張と不安で押しつぶされそうな時は、決まってこのチープなサスペンス劇場が幕を開けるのだ。医者にも、科学者にも、果ては霊能者にまで相談したが、原因は不明。結果、奏は自分の感情を殺して生きる術を身につけるしかなかった。目立たず、騒がず、心を凪の状態に保つ。それが、平穏に生きるための唯一の道だった。

隣の席の早乙女さんが、心配そうな顔で小声で話しかけてきた。

「音無さん、また派手に鳴ってますね。大丈夫ですか?」

彼女の瞳は、同情と、ほんの少しの面白がるような光が混じっていた。

「だ、大丈夫じゃないです……。誰か、このオーケストラを止めてください……」

奏が本気で涙ぐむと、BGMはさらに悲壮感を増し、美しいハープのアルペジオがキラキラと涙のようにこぼれ落ち始めた。オフィスにいた全員の視線が、完全にこちらに注がれている。

ああ、神様。なぜ僕なのですか。ただ静かに、平凡に、その他大勢として生きていきたいだけなのに。奏は、これから始まる報告会が、自分の公開処刑に他ならないことを悟り、深く、深ーく、絶望のため息をついた。その吐息に合わせるように、寂しげなオーボエのソロが、オフィスの乾いた空気に虚しく響き渡った。

第二章 不本意なコンダクター

報告会は、案の定、地獄だった。奏がスライドをめくるたびに、効果音のようにシンバルが「シャーン!」と鳴り、部長の鋭い質問には、心臓の鼓動とシンクロした大太鼓が「ドッドッドッ!」と轟く。もはやプレゼンなのか、打楽器の発表会なのか分からない。それでも何とか乗り切った奏を待っていたのは、信じられない辞令だった。

「音無くん。君を、来期から始まる新規プロジェクト『みらい創造プロジェクト』のリーダーに任命する」

「……は?」

部長の言葉に、奏の思考は完全に停止した。それと同時に、彼の周りのBGMもピタリと止んだ。生まれて初めて体験する、感情に起因しない完全な「無音」。

「なぜ……僕が……?」

「うむ。君の周りは、状況が手に取るように分かって実にいい。君が自信満々の時は勇ましい曲が、迷っている時は不安な曲が流れる。これほど分かりやすいリーダーはいないだろう?チームの士気管理も、君のBGMに任せれば完璧だ!」

無茶苦茶だ。この人は何を言っているんだ。奏は反論しようとしたが、あまりの衝撃に言葉が出ない。ただ、呆然とする彼の心境を代弁するかのように、奇妙で前衛的な不協和音が鳴り響き始めた。

かくして、音無奏は、社運を賭けた一大プロジェクトのリーダーという、最もなりたくない役職に就いてしまった。もちろん、サポート役として早乙女さんもチームに加わった。彼女は「面白そうなので」と笑顔で言ったが、奏にとっては少しも面白くなかった。

プロジェクトは困難の連続だった。企画会議で奏が良いアイデアを思いつくと、頭上に電球が灯るような「ピコーン!」という効果音と共に、軽快なマーチが流れ出し、チームの雰囲気は明るくなる。しかし、予算の壁にぶつかり頭を抱えると、絶望的な短調のピアノ曲が流れ、メンバー全員の顔が曇る。奏の感情は、まるでオーケストラを指揮するコンダクターのように、チーム全体の空気を支配してしまった。

「音無さん、もっとポジティブな曲、流せません?このままだと鬱になりそうです」

メンバーの一人が懇願するように言った。

「無理です!僕に曲のリクエストをしないでください!」

奏は叫んだ。彼は自分の感情をコントロールしようと必死だった。ヨガ教室に通えば、リラックスしすぎてヒーリングミュージックが流れ続け、インストラクターに「その領域に達するとは…」と尊敬の眼差しを向けられた。滝行に挑戦すれば、あまりの冷たさと苦しさに、ワーグナーの『ワルキューレの騎行』が爆音で鳴り響き、山にいたハイカーたちを驚かせた。

努力は、ことごとく裏目に出た。奏は、自分の存在そのものが、このプロジェクトにとって最大のリスクなのではないかと本気で悩み始めていた。夜、誰もいないオフィスで一人、企画書を睨みつける。進まない作業、迫る納期。焦りとプレッシャーで、心臓が早鐘を打つ。それに合わせて、時計の秒針を模したような、カチ、カチ、という神経質なリズムが刻まれ始め、徐々にテンポを上げていく。もう、限界だった。

第三章 父のアダージョ

プロジェクトの最終プレゼンを三日後に控えた夜、事態は最悪の局面を迎えていた。クライアントの急な仕様変更により、全ての資料を作り直さなければならなくなったのだ。終電はとうにない。オフィスには、疲労と絶望の色を浮かべた奏と早乙女さん、そして数人のメンバーだけが残っていた。

「もう……だめだ……」

奏が椅子に崩れ落ちた、その時だった。

いつもなら、彼の絶望に呼応して、悲壮感たっぷりのオーケストラが鳴り響くはずだった。だが、今聞こえてきたのは、それとは全く違う音色。

ポロロン……

それは、少し調子の外れた、不器用なアコースティックギターのアルペジオだった。優しくて、温かくて、そして、ひどく懐かしいメロディ。幼い頃、熱を出して寝込んだ夜に、枕元で誰かが弾いてくれた子守唄。

「え……?」

奏は顔を上げた。早乙女さんや他のメンバーは、パソコンの画面に集中していて、この音に気づいた様子はない。この音は、僕にしか聞こえていない? 自分の感情とは全くリンクしていない、慰めるような優しい調べ。混乱する奏の耳元で、メロディは続く。それはまるで、「大丈夫だよ」と語りかけているかのようだった。

「誰だ……?誰なんだ……?」

奏が震える声で呟くと、目の前の空間が、陽炎のようにゆらりと歪んだ。そして、そこに半透明の男の姿がふわりと浮かび上がる。くたびれたシャツに、無精髭。その手には、古びたアコースティックギターが抱えられていた。

「……親父?」

それは、奏が10歳の時に病気で亡くなった、父・音無弦(おとなしげん)の姿だった。

弦は、照れくさそうに頭をかきながら、かすれた声で言った。

『よお、奏。……邪魔だったか?』

奏は言葉を失った。目の前の信じられない光景と、頭の中に流れ込んでくる情報に、脳が処理を拒否している。

『生きてる頃は、照れくさくてな。お前に何も言ってやれなかった。勉強ができた時も、運動会で頑張った時も、本当は「よくやったな」って、頭を撫でてやりたかったんだが』

父の幽霊は、悲しそうに目を伏せた。

『死んじまってから、後悔ばっかりでな。せめて、そばで見守ることしかできん。直接声も届かないし、触れることもできん。だから……お前の心に合わせて、演奏することにしたんだ』

演奏?じゃあ、あのBGMは、全部……?

『お前が緊張してる時はな、「頑張れ!」って応援歌を。悲しい時は、「お前の気持ちは分かってるぞ」って、一緒に悲しんでやった。嬉しい時は、俺も嬉しくて、つい派手なファンファーレを鳴らしちまう。……まあ、ちょっとやりすぎたかもしれんが』

呪いだと思っていた現象。人生を狂わせた忌まわしい能力。その正体は、死んだ父が奏でる、不器用で、一方的で、しかし、あまりにも深い愛情のセッションだったのだ。

今まで隠そうと必死だった僕の感情は、全部、この人に筒抜けだった。そして、どんな感情も、この人は受け止めて、音楽で寄り添ってくれていた。

「なんだよ……それ……」

奏の目から、堰を切ったように涙が溢れ出した。嗚咽が漏れる。すると、それに合わせるように、今度は切なくも美しい、ヴィオラ・ダ・ガンバのソロが鳴り響き始めた。それは父の演奏だった。奏の涙に、父が音色で寄り添っている。

「ずるいじゃないか……そんなの……」

奏は泣きながら笑った。呪いが、祝福に変わった瞬間だった。僕はずっと、一人じゃなかった。世界で一番の応援団長が、ずっとそばにいてくれたのだ。

父の幽霊は、満足そうに微笑んで、ギターをかき鳴らした。その音は、弱々しかった奏の心に、確かな勇気の灯をともしていく。もう、何も怖くない。

第四章 僕と父さんのためのソナタ

翌日、プレゼンの会場に現れた音無奏は、別人だった。背筋はピンと伸び、その目には確固たる自信の光が宿っていた。彼が会議室に入ると同時に、どこからともなく、荘厳かつ勇壮なファンファーレが鳴り響いた。クライアントたちは何事かと目を丸くする。

「皆さん、本日はお集まりいただき、ありがとうございます!」

奏の張りのある声に合わせ、壮大なオーケストラの序曲が流れ始める。彼はもう、BGMを恐れなかった。むしろ、最強の味方として受け入れていた。

「我々のプロジェクトは、未来を創ります!」

情熱的な語りには、感動的なストリングスが重なる。革新的なアイデアを説明する場面では、軽快で知的なピアノソナタが彩りを添える。質疑応答で鋭い指摘が飛べば、一瞬サスペンスフルなBGMが流れるが、奏が自信を持ってそれに答えると、すぐに勝利を確信させるような力強いマーチへと変わった。

プレゼンは、もはや一つの壮大なオペラだった。奏の感情と、父の演奏が完璧にシンクロし、言葉だけでは伝えきれない熱量と感動を、聴衆の心に直接叩き込んでいく。クライアントは、呆気に取られ、やがて引き込まれ、最後にはスタンディングオベーションで奏たちの提案を絶賛した。

「こんなに……こんなに心が震えたプレゼンテーションは初めてだ!」

プロジェクトは大成功を収めた。その夜、奏は早乙女さんと二人で、ささやかな祝杯をあげていた。賑やかな居酒屋の片隅で、早乙女さんが不思議そうに尋ねる。

「今日の音無さん、なんだか凄かったですね。BGMも、今までで一番気合が入ってました」

奏は少し照れながら、ビールグラスを傾けた。彼女への感謝と、淡い好意が胸に広がると、ふわりと優しく、甘いジャズピアノのメロディが流れ始めた。

早乙女さんは、その音に耳を澄ませ、くすりと笑った。

「いい曲ですね、音無さん」

「ええ」と、奏は微笑んで答えた。その表情には、もう一片の陰りもなかった。

「父の、十八番なんです」

彼の心には、もうBGMへの嫌悪感はない。それは、不器用な自分と、天国にいるもっと不器用な父親とを繋ぐ、世界で一番温かいサウンドトラックなのだから。奏は、これからもこの音と共に生きていく。嬉しい時も、悲しい時も、この音楽がそばにある限り、彼は決して一人ではない。

夜空を見上げると、ビルの窓に反射した月明かりが、まるで満足げにウインクしている父の笑顔のように見えた。奏の周りでは、穏やかで幸福なストリングスの四重奏が、静かに、いつまでも鳴り響いていた。