第一章 染み付いた水の記憶

古びたインクと紙の匂いが満ちる空間は、柏木湊(かしわぎ みなと)にとって唯一の聖域だった。神保町の路地裏に佇む古書店『不知火堂(しらぬいどう)』。その店主代理として静かに日々を過ごすことが、彼が世界と結べるギリギリの境界線だった。他人との過剰な接触は、湊の精神を蝕む。触れた相手が心の底から「忘れたい」と願う記憶が、まるでウイルスのように彼の脳内へ流れ込んでくるからだ。それは制御不能の呪いだった。

だから湊は、人と目を合わせず、なるべく物に触れないように生きてきた。古書を扱うこの仕事は、最後の持ち主が誰か分からないことも多く、比較的安全だった。少なくとも、今日までは。

「こんにちは、湊さん」

鈴を転がすような、しかしどこか儚げな声。顔を上げると、常連の千代田すみれさんが、レース編みの日傘を手に微笑んでいた。上品な銀髪を綺麗に結い上げた、八十歳近いであろう老婦人。彼女はいつも、孫のために古い絵本を探しに来る。その穏やかな佇まいは、湊の警戒心をいつも少しだけ解かした。

「いらっしゃいませ、千代田さん。今日は何かお探しですか」

「ええ。先日お話しした、星の挿絵が綺麗な童話集、見つかったかしら?」

「ああ、こちらに」

湊はカウンターの奥から、丁寧に修繕を施した一冊の本を取り出した。深い藍色の装丁に、銀の箔押しで星座が描かれている。彼が本を差し出した瞬間、千代田さんの指先が、ほんのわずかに湊の指に触れた。

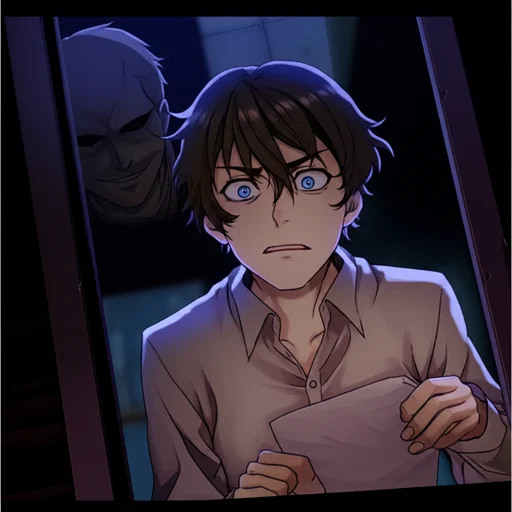

その瞬間、世界が反転した。

古書店の静寂は、ごぼごぼ、と不気味な水音に掻き消される。インクの匂いは、錆びた鉄と淀んだ水の匂いへと変わった。目の前には、暗く冷たい湖面が広がり、月明かりが弱々しく波を照らしている。手足の感覚がない。肺が酸素を求めて悲鳴を上げているのに、口から漏れるのは空気の泡だけ。誰か。誰かに突き落とされた。暗い水底へと引きずり込まれていく絶望感の中、水面を見上げると、小さなボートの影と、そこに立つ誰かのシルエットが見えた。

「はっ……! げほっ、げほっ……!」

湊はカウンターに手をつき、激しく咳き込んだ。まるで溺れていたかのような錯覚。心臓が警鐘のように鳴り響き、冷や汗が首筋を伝う。

「あら、湊さん? 顔色が悪いわよ、大丈夫?」

心配そうに覗き込む千代田さんの顔は、いつもと変わらぬ優しい微笑みを浮かべていた。しかし、湊にはもう、その微笑みが不気味な仮面のようにしか見えなかった。今、彼の脳裏に焼き付いた鮮烈な死の記憶。それは間違いなく、目の前の穏やかな老婦人が心の底から「忘れたい」と願っている記憶の断片だった。

第二章 穏やかな仮面の下

あの日以来、湊の世界は静かに歪み始めた。千代田さんが店を訪れるたびに、あの「水の記憶」はより鮮明に、より長く彼を苛んだ。それは断片的な映像の羅列だった。

――湖畔に続く細い道。夕暮れの空。

――「やめて!」と叫ぶ、少女のか細い声。

――ボートが軋む音と、誰かと言い争う声。

――そして、水面に叩きつけられる衝撃と、急速に失われていく体温。

湊は確信していた。これは単なる記憶ではない。千代田すみれという人物がひた隠しにする、罪の記憶だ。彼女が誰かを湖に突き落として殺したのだ。しかし、なぜ? 目の前で柔和に微笑む彼女のどこに、そんな冷酷さが隠されているというのか。

好奇心と恐怖は、湊の中でせめぎ合った。この呪わしい能力を憎みながらも、彼は真相を知りたいという抗いがたい衝動に駆られていた。湊は、人生で初めて、他人の過去を能動的に探り始めた。

図書館の古い新聞記事を漁り、インターネットで過去の事件を検索する。数日後、彼はある記事を見つけた。四十年も前の、地方新聞の小さな三面記事だ。

『女子高生、湖で水死体で発見。事故か、事件か』

記事によると、遺体で発見されたのは千代田沙織、十六歳。発見場所は、湊が記憶の中で見た湖と一致していた。そして、被害者の母親の名前は、千代田すみれ。警察はボートからの転落事故として処理したが、記事の末尾には「不審な点も多く、捜査は継続」という一文が添えられていた。

湊の背筋を冷たいものが走った。千代田さんは、自分の娘を殺したのか? あの記憶は、実の娘を手にかけた瞬間のものだったというのか。想像を絶する事実に、湊は吐き気を覚えた。

彼の内面では、静かな変化が起きていた。これまで、他人の記憶はただ不快なノイズでしかなかった。だが、沙織という少女の顔も知らない被害者の存在を知った今、流れ込んでくる記憶は、彼女の無念の叫びのように感じられた。湊は、ただ受け流すだけではいけない、何かをしなければならないという義憤に似た感情に駆られていた。

彼は、千代田さんが次に店に来た時、全てを問いただそうと決意した。それは、他人と深く関わることを避けてきた彼にとって、人生を懸けた大きな賭けだった。

第三章 湖底に沈んだ告白

数日後、雨が降りしきる午後、千代田さんは再び『不知火堂』に現れた。濡れた傘を丁寧に畳むその仕草は、いつもと何ら変わらない。

「湊さん、こんにちは。今日はあいにくのお天気ね」

「……千代田さん。少し、お話があります」

湊の声は、自分でも驚くほど低く、硬かった。千代田さんは一瞬きょとんとした顔をしたが、すぐに彼のただならぬ様子を察したのか、静かに頷いた。

湊は店の扉に「準備中」の札をかけ、二人きりになった店内で、震える声で切り出した。

「四十年前……湖で、何があったんですか。あなたの娘さん、沙織さんに」

千代田さんの顔から、すっと血の気が引いた。彼女の瞳が大きく見開かれ、唇がわななく。その反応は、湊の推測が正しかったことを物語っているように思えた。

「なぜ……そのことを……」

「あなたが持ってきた本に触れた時、見えたんです。冷たい水の中に沈んでいく、苦しい記憶が。あなたが、誰かを突き落とした記憶が」

湊は、半ば確信をもって彼女を断罪するつもりだった。だが、千代田さんの口から紡がれた言葉は、彼の世界を根底から覆すものだった。

「……ああ、やはり。あの人が、あなたに伝えたかったのですね」彼女はぽつりと呟き、ゆっくりと椅子に腰掛けた。「湊さん、あなたが見た記憶は、私の記憶ではありません。……私の、亡くなった夫の記憶です」

湊は言葉を失った。夫? どういうことだ。

千代田さんは、遠い目をして語り始めた。「あの童話集は、夫の数少ない遺品なのです。あの子……沙織が亡くなってから、夫はすっかり人が変わってしまいました。いつも何かに怯え、夜中にうなされ、そして『忘れたい、忘れたい』とだけ繰り返していました」

彼女の話によると、あの日、湖に沙織さんと一緒にいたのは、父親である彼女の夫だった。進路のことで口論になり、カッとなった夫が娘の腕を強く振り払った。そのはずみで、バランスを崩した沙織さんはボートから転落してしまったのだという。

「夫は泳げませんでした。助けることもできず、ただ娘が沈んでいくのを見ていることしかできなかった。それは事故でした。でも、夫はずっと信じていました。自分が娘を殺したのだ、と。その罪悪感が、夫の心を壊してしまったのです」

夫は警察に真実を話せなかった。事故だと言っても、誰も信じてくれないだろうという恐怖。そして何より、自分自身が許せなかった。彼はその記憶に蓋をし、心の奥底に沈め、「忘れたい」と願い続けることしかできなかった。そして数年後、心を病んだまま、後を追うように亡くなった。

湊が追体験していた絶望的な記憶は、千代田さんのものではなく、彼女の夫が抱え続けた、あまりにも重い罪悪感と後悔の念だったのだ。

「私はずっと、夫が何をそんなに苦しんでいたのか、本当の意味では分かってあげられませんでした」千代田さんの頬を、静かに涙が伝った。「でも、今分かりました。あなたは、夫が誰にも言えずに抱え続けた痛みを、代わりに受け取ってくれたのですね」

第四章 忘れられたいと願う人

千代田さんの告白は、湊の胸に重く、しかし温かい何かを残した。彼は、自分の能力を初めて違う角度から見つめていた。これは、ただ他人の秘密を覗き見る呪いではないのかもしれない。誰かが一人では抱えきれず、忘れたいと願うほどの痛みや悲しみを、束の間であれ受け止め、代弁するための力なのかもしれない。

湊は、千代田さんの夫が感じていたであろう、湖の水の冷たさ、絶望、そして愛する娘を失った計り知れない後悔を思った。それは紛れもなく地獄のような記憶だった。しかし、その記憶の奥底には、娘への深い愛情が確かに存在していた。

「ご主人は……最後まで、沙織さんのことを愛していたんだと思います」

湊が絞り出した言葉に、千代田さんは深く頷き、嗚咽を漏らした。「ありがとう、湊さん。ありがとう……。これで、あの人も、あの子も、ようやく解放されるかもしれません」

その日を境に、千代田さんが店を訪れることはなくなった。しかし、湊の中にあった彼女への疑念や恐怖は跡形もなく消え、代わりに静かな祈りのような感情が残っていた。

湊の日常は、また静かなものに戻った。しかし、その静けさの意味は、以前とは全く違っていた。彼はもう、人を過剰に恐れてはいなかった。流れ込んでくる記憶の奔流を恐れるのではなく、その奥にある魂の叫びに耳を澄ませる覚悟が、静かに芽生えていた。

ある晴れた午後、一人の若い女性が店に入ってきた。何かを探すように店内を見回し、やがて一冊の詩集を手に取ると、カウンターへ持ってきた。

「これをください」

湊は頷き、彼女が差し出した本を、ごく自然に受け取った。彼女の指先が、湊の指に触れる。

湊は一瞬だけ目を閉じた。どんな記憶が流れ込んでくるだろうか。悲しみか、後悔か、あるいは怒りか。だが、彼は逃げなかった。

ゆっくりと目を開けると、目の前には、少し不安げな表情を浮かべた女性の顔があるだけだった。古書店の穏やかな時間が流れている。湊は、静かに微笑み返した。

「ありがとうございます」

その声は、もう震えてはいなかった。彼の呪いは、まだ解けてはいない。だが、湊は知ったのだ。忘れられたいと願うほどの記憶を抱えて生きる人がいることを。そして、その静かな叫びを受け止める人間が、この世界のどこかに一人くらいはいてもいいのかもしれない、と。

インクと古い紙の匂いに満ちた聖域で、柏木湊は、今日も静かに本と、そして人の記憶と向き合い続けている。