第一章 軋むテープと雨の匂い

古びたカセットレコーダーが、軋むような音を立てる。それは、死にゆく者の最後の喘ぎにも似て、俺、湊(みなと)の鼓膜を静かに震わせた。この音がトリガーだ。

意識が、古書店の埃っぽい空気から引き剥がされる。

瞼の裏で、世界が再構築されていく。

冷たい。

肌を刺すような雨粒が、容赦なく頬を叩く。アスファルトの匂いと、錆びた鉄の匂いが混じり合い、鼻腔の奥を不快に刺激した。ここは、知らない路地裏。ずぶ濡れの身体は自分のものなのに、自分の意志では指一本動かせない。視界の隅で、マンホールの蓋が気泡を立てているのが見えた。

「……なぜ」

掠れた声が、喉から漏れ出る。俺の声じゃない。知らない男の声だ。

腹部に、焼けるような激痛が走る。視線を落とすと、厚手のコートにじわりと黒い染みが広がっていくのが見えた。血だ。生温かい液体が、体温を奪いながら流れ出していく感覚。触覚も、痛覚も、すべてが恐ろしいほどにリアルだった。

不意に、目の前に影が差す。傘も差さずに佇む人影。顔は見えない。ただ、その手には鈍い銀色の光があった。それが凶器だと理解した瞬間、視界は激しく点滅し、俺の意識は再び古書店のカウンターへと引き戻された。

「はっ……ぁ、……っく」

咳き込みながら、椅子から転げ落ちる。心臓が肋骨を叩き、全身が冷たい汗で濡れていた。幻視だ。いつもの発作。特定の音を聞くと、その音に紐づく誰かの「死の瞬間」を追体験してしまう。

止めることも、逃れることもできない、五感を伴う死の追体験。

俺は床に蹲り、ただ、あの雨の冷たさが身体から消え去るのを待つしかなかった。レコーダーのテープは、からからと虚しい音を立てて回り続けていた。

第二章 揺らぐ幻視

それから何度も、俺は同じ死を追体験した。カセットレコーダーの再生ボタンを押すたびに、あの冷たい雨の路地裏へと引きずり込まれる。最初は恐怖でしかなかったその体験も、繰り返すうちに奇妙な変化に気づき始めた。

ある時は、刺された傷が腹部から胸に変わっていた。

またある時は、男が「なぜ」ではなく、「すまない」と呟いた。

雨の強さ、風の向き、遠くで鳴り響くサイレンの音。追体験するたびに、世界のディテールが僅かずつ、しかし確実に変容していくのだ。まるで、誰かが不器用に物語を書き換えているかのように。

そして、十回目の追体験だっただろうか。俺は「それ」の存在に気づいた。

死にゆく男の傍らに、ゆらりと立つ黒い人影。それは、幻視の中の犯人とは明らかに違う、輪郭の曖昧な靄のような存在だった。この世界の人間が、心の底から消し去りたいと願う記憶から生まれるという「忘却の影」。持ち主以外には決して見えないはずのそれが、なぜ俺の追体験の中に現れるのか。

最初は、ただそこにいるだけだった。雨に濡れることもなく、音もなく、まるで風景に焼き付いた染みのように、それは男の死を見つめていた。俺の能力に、いよいよ異常が起き始めたのかもしれない。言いようのない不安が、胸の奥に冷たく澱んでいった。

第三章 影の囁き

変化は、さらに顕著になった。

追体験を重ねるたびに、忘却の影は明確な意志を持ち始めた。

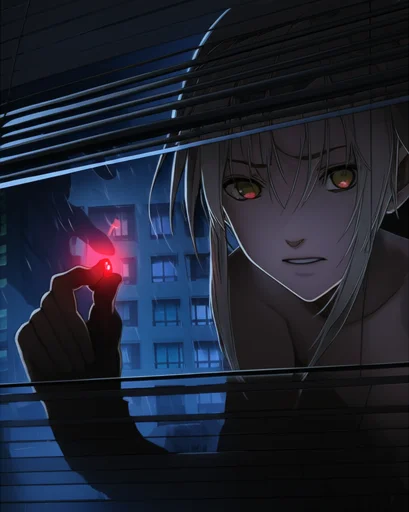

ある日、影はゆっくりとこちらを振り向いた。顔のないはずのそれが、確かに俺を見つめていると直感した。背筋を冷たいものが駆け上る。

次の追体験では、影は震える腕を伸ばし、路地裏の壁を指差した。

何もないはずの壁。しかし、影が指し示した一点を凝視すると、そこにかすかな傷のようなものが見えた。幾何学的な、奇妙な記号。本来の幻視には、決して存在しなかったものだ。

「……何を、伝えたいんだ?」

幻視から戻った俺は、喘ぎながら呟いた。この追体験は、ただの記録の再生ではない。何者かが、この幻視を通して俺に介入しようとしている。影は、この死の真相について、幻視が示すものとは別の何かを訴えかけている。

忘れ去られることを願われた死。

あるいは、隠蔽された真実。

影が示す断片的な情報は、追体験で見た死の状況と明らかに食い違っていた。犯人は本当にあの人物なのか? 動機は? なぜ、これほどまでに死の状況は揺らぐのか? 謎は深まるばかりだった。俺はもはや、この幻視の虜となっていた。

第四章 忘却の法則

俺は憑かれたように、「忘却の影」について調べ始めた。古書店の知識を総動員し、埃を被った民俗学の書物を紐解いていく。そこには、こう記されていた。『影は持ち主の最も強い後悔、あるいは消し去りたい罪悪感から生まれる。影は過去の写し身であり、時に未来への警告ともなる』。

未来への、警告。

その言葉が、鉛のように重く胸に突き刺さった。

あの影は、誰の記憶から生まれた? 死んだ男か。それとも、犯人か。どちらにせよ、その死を「忘れたい」と強く願っている。

その夜、俺は覚悟を決めて再生ボタンを押した。テープの軋む音は、これまでで最も不安定に震えていた。

いつもの路地裏。降りしきる雨。腹部を押さえ、壁に凭れかかる男。そして、その傍らに立つ忘却の影。

その瞬間、信じられないことが起きた。

影が、ゆっくりとこちらへ歩み寄ってくる。そして、俺の頬に触れようと、黒い靄の手を伸ばしてきた。

指先が触れる、と思った刹那。

脳を直接灼かれるような激痛が走った。視界が白く染まり、今まで見えなかった光景が、奔流のように意識へとなだれ込んでくる。

男の手。

彼が最期まで握りしめていたもの。

それは、俺が今まさに再生している、この古びたカセットレコーダーと寸分違わぬものだった。

そして、雨に濡れて張り付いた前髪の隙間から覗くその顔が、鏡に映る疲れた自分の顔と、恐ろしいほどに似ていることに、俺はようやく気づいてしまった。

第五章 反転する時間

混乱と恐怖で、呼吸ができなかった。

あの男は、誰だ。なぜ、俺と同じレコーダーを。まさか。そんなはずはない。

思考を振り払うように頭を振るが、一度芽生えた疑念は、毒のように全身を蝕んでいく。

俺は震える手で、もう一度再生ボタンを押した。これが最後になるかもしれない。テープが擦り切れる寸前の、最も明瞭な音が鼓膜を打つ。

世界が反転した。

冷たい雨の路地裏。だが、視点が違う。俺は、立っていた。

目の前で、男がゆっくりと崩れ落ちていく。その顔は、やはり自分に酷似していた。少し皺の増えた、未来の俺の顔。

そして、俺の右手には、冷たく濡れたナイフが握られていた。

「ああ……っ!」

俺が、未来の俺を殺すのか?

そう思った瞬間、視界は再び激しく揺らぎ、今度は刺される側の視点へと戻った。腹部の激痛。目の前に立つ犯人。その顔は闇に溶けて見えない。だが、その左手には、幻視の中で影が指し示した、あの銀色のライターが握られていた。

そして、俺の傍らに立つ忘却の影が、必死の形相で犯人の腕を掴み、何かを止めようと藻掻いているのが、はっきりと見えた。

第六章 レコーダーの遺言

幻視から引き剥がされ、俺は床に倒れ込んでいた。心臓が張り裂けそうだ。真実の断片が、鋭いガラスのように脳に突き刺さる。

訳が分からないまま、最後の力を振り絞ってレコーダーの再生ボタンを押した。もう音は出ないかと思ったが、擦り切れたノイズの向こう側から、か細い声が聞こえてきた。

それは、年老いた、自分の声だった。

『湊……聞いているか……。これを、止めるんだ……。あの日、俺は過ちを犯した。あいつを……信じてはいけない……。この記憶を消したいと、罪を無かったことにしたいと願った俺の影が……過去のお前に、届いているはずだ……。真実を……見てくれ……』

声はそこで途切れ、テープはぷつりと音を立てて止まった。

全てのピースが、嵌った。

追体験していたのは、未来の俺自身の死。

忘却の影は、未来の俺が犯した罪と、その結末を「忘れたい」と強く願った結果生まれた、俺自身の魂の断片だった。

影は、犯人ではなかった。未来の俺そのものだった。

過去の俺に、これから犯すはずの罪を止めさせるために。悲劇的な結末を回避させるために。追体験の情報を必死に操作し、警告を送り続けていたのだ。

第七章 残響と共に歩む

俺は、動かなくなったカセットレコーダーを強く握りしめた。テープはもう二度と、あの音を奏でることはないだろう。だが、未来の自分の絶望と、最後の希望を託した声の残響は、確かに俺の心に深く刻み込まれていた。

影が指し示した「銀色のライター」と「壁の記号」。

それは、これから俺が出会うであろう人物。そして、悲劇が起こる場所のヒント。

未来の俺は、何をしようとしていたのか。誰を信じ、そして裏切られたのか。

まだ、何も分からない。

だが、未来はまだ確定していない。

自分自身の影が、時を超え、命を賭して与えてくれたチャンス。

俺はゆっくりと立ち上がった。

窓の外を見ると、いつの間にか雨が降り始めていた。幻視で見たのと同じ、冷たい雨だ。

しかし、俺の心に宿るのは、もはや恐怖だけではなかった。

未来の俺を、そして、その手に掛かる誰かを救うために。

自分が犯すはずだった罪から、この手で自分自身を救い出すために。

俺は、雨に濡れる街へと、静かに一歩を踏み出した。