第一章 勝利を紡ぐペン

インクの匂いが、硝煙の匂いに混じり合う。それが俺、リヒト・ベルクの戦場だった。共和国軍最年少の「書記官」である俺の仕事は、物語を紡ぐこと。この世界では、戦争の勝敗は兵器の優劣や兵の数だけで決まるのではない。より多くの者の心を掴み、現実を規定する「物語」を創造した側が、真の勝利者となるのだ。

俺のペン先から生まれる言葉は、擬似エーテル波に乗り、前線の兵士たちの脳内に直接響き渡る。俺が英雄の物語を書けば、名もなき一兵卒が超人的な力を発揮する。俺が勝利の情景を描けば、劣勢だった戦況が嘘のように覆る。俺たちは、言葉で世界を構築し、現実を書き換える。共和国の正義は絶対であり、敵対するガルア帝国は、駆逐されるべき悪。そう信じて疑わなかった。

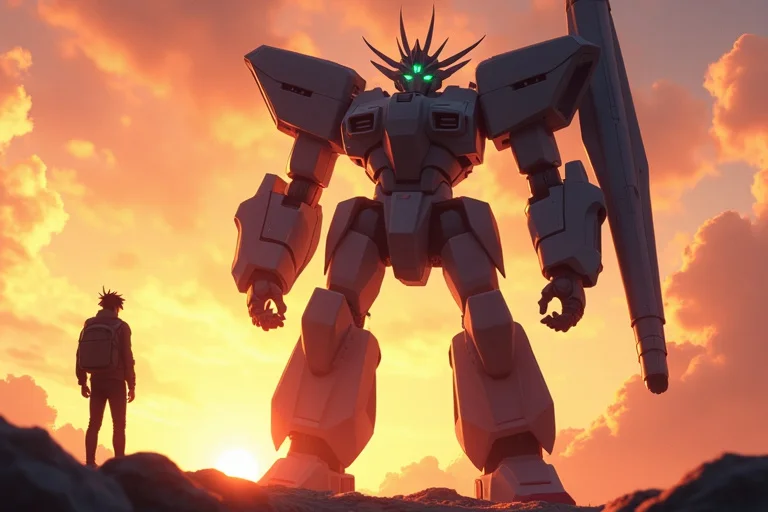

その日も、俺は装甲司令車の中で、勝利の物語を紡いでいた。主人公は、幼馴染でもあるカイ少尉。彼の駆る機動兵器が、帝国の防衛線をいかに鮮やかに突破したか。その勇敢な姿が、どれほど仲間を鼓舞したか。俺の指が羊皮紙の上を滑るたびに、戦況報告のランプが次々と緑に変わっていく。高揚感に包まれながら、物語の結びを書き上げた瞬間、司令車の外で爆発音が轟いた。

「敵の通信ポッドを撃墜! 生体信号はなし、しかし…何か記録媒体のようなものを発見しました!」

兵士が運び込んできたのは、黒焦げになった金属の筒だった。中から慎重に取り出されたのは、一枚の耐火性羊皮紙。そこには、俺たちの使う共和国公用語とは異なる、しかしどこか似た響きを持つ帝国の文字が、震えるような筆跡で綴られていた。

『…雨は、彼の濡れた頬を伝う涙を隠してくれた。泥にまみれた小さな花を、彼は故郷の妹に重ねた。引き金を引く指が、ピアノを弾いていた頃の繊細さを思い出そうとして、空しく震える。守るべきもののために、彼は今日、また一つ、守れなかったものを増やすのだ…』

短い、断片的な文章。しかし、その一行一行が、まるで鉛のように俺の胸に沈み込んできた。そこには、俺が描いてきた「悪の帝国兵」の姿はどこにもなかった。ただ、故郷を想い、悲しみに暮れる一人の人間の姿が、生々しく刻まれていた。

これは誰の物語だ? 誰が、こんな敗北と悲哀に満ちた物語を? 俺の世界に、初めて異質なインクの染みが広がった瞬間だった。

第二章 敵の声、インクの染み

撃墜したポッドの主は、エヴァ・クラウゼという名の帝国の書記官だと判明した。その日から、俺の心は奇妙な不協和音を奏で始めた。日中はカイを英雄とする壮大な戦記を書き続け、兵士たちの士気を高める。しかし夜になると、俺は密かにあの羊皮紙の断片を取り出し、その短い文章を何度も読み返した。

エヴァの紡ぐ言葉は、勝利の雄叫びではなく、痛みの呻きだった。栄光ではなく、喪失を描いていた。それでも、不思議な力があった。彼女の物語には、俺が描く英雄譚にはない、生身の人間の体温と、濡れた土の匂いがした。

「感傷に浸るな、リヒト。我々のペンは共和国の剣だ。迷いは剣を鈍らせるぞ」

上官であるグスタフ大佐は、俺の表情に翳りを見つけたのか、そう言って肩を叩いた。彼の言うことは正しい。俺たちの物語は、兵士たちの命を支える生命線だ。俺の迷いが、カイを、仲間たちを危険に晒すことになる。頭では分かっているのに、一度生まれてしまった疑念は、インクの染みのように心を侵食していく。

俺は、危険を承知で帝国の通信を傍受し始めた。目的は、エヴァ・クラウゼが紡ぐ物語の断片を集めること。夜ごと、ノイズの向こうから聞こえてくる彼女の言葉を、俺は必死に書き留めた。

『星の見えない夜、彼は古い懐中時計を開く。文字盤の裏に挟んだ、色褪せた家族の写真。それが彼の唯一の羅針盤だった。』

『スープの味気なさに、ふと母の作ったシチューを思い出す。硝煙の匂いしかしないこの場所で、記憶の中の温かな湯気だけが、彼を人間たらしめていた。』

断片を繋ぎ合わせるうちに、エヴァの物語には一貫した主人公がいることに気づいた。名前は記されていない、帝国の一兵士。彼は英雄ではない。ただ、故郷に残した家族を想い、戦争の無情さに苦悩しながらも、仲間を守るために戦い続ける、ごく普通の青年だった。

俺はカイに、その兵士の話をしてみたことがある。

「敵にも、家族を想って戦っている奴がいるのかもしれない」

カイは泥のついたブーツの先で地面を蹴りながら、遠い目をして言った。

「そうだろうな。だが、戦場でそんなことを考え始めたら、引き金は引けない。俺は、リヒト、お前が書いてくれる物語の中の俺であればいい。それだけでいいんだ」

カイの言葉は、俺の胸を締め付けた。俺は彼を守るために物語を書いている。だが、その物語は、本当に彼自身なのだろうか。俺は、カイという人間の上に、「英雄」という虚構の鎧を着せているだけではないのか。エヴァの物語を知ってしまった今、俺のペンは、かつてないほど重く感じられた。

第三章 二つの顔を持つ英雄

戦況は、中央大陸の古都アウレリアを巡る攻防戦で、最終局面を迎えようとしていた。共和国と帝国の双方が、持てる全ての書記官を動員し、この戦いを決定づける「最終章」を紡ごうとしていた。俺に課せられた任務は、カイ少尉を主人公とした、共和国千年の歴史上、最も輝かしい英雄譚を書き上げること。この物語が全軍の士気を極限まで高め、アウレリアを陥落させる鍵となるのだ。

司令車の執務室に籠り、最高級の羊皮紙を前に、俺はペンを握りしめた。しかし、指が動かない。頭に浮かぶのは、エヴァが描いた、名もなき帝国兵の姿だった。彼の悲しみ、彼の覚悟。それを「悪」として断罪する言葉を、どうしても紡ぐことができなかった。

焦燥感に駆られながら、俺はこれまで集めてきたエヴァの物語の断片を机の上に広げた。何かに導かれるように、バラバラだった文章を時系列に並べ替えていく。雨の日の塹壕、星のない夜の野営、味気ないスープの配給…。それは、ある一人の兵士の、戦場での日々の記録だった。そして、最後の断片にたどり着いた時、俺は息を呑んだ。

『…彼は、廃墟となった教会で一枚の絵を見つけた。それは、彼が幼い頃、生き別れた幼馴染とよく遊びに来た場所の風景画だった。湖のほとり、一本の大きな柳の木。絵の隅には、小さな文字で『リヒトへ カイより』と記されていた。』

全身の血が凍りついた。それは、俺がカイから貰った絵だ。戦場に出る前、彼が「お守りだ」と言って俺にくれたもの。戦火の中で失くしてしまったと諦めていた、俺たち二人だけの思い出の品。

なぜ、それをエヴァの物語の主人公が?

震える手で、俺は自軍の記録保管庫にアクセスした。カイの個人ファイルを開く。出生地、家族構成…そこに記されていたのは、俺が知っているカイの経歴とは全く異なる、帝国領の小さな村の名前だった。彼は、十年前に両国の国境紛争で家族を失った戦争孤児。共和国の施設に保護され、記憶の一部を失ったまま、新たな名前と経歴を与えられて育てられたのだ。

全てが繋がった。

エヴァが描いてきた名もなき帝国兵。

俺が英雄として描いてきた共和国のカイ少尉。

二人は、同一人物だった。

帝国は、生き別れた英雄の帰還の物語を。共和国は、帝国への復讐を誓う英雄の物語を。同じ一人の人間を、それぞれの「正義」の象徴として利用し、兵士たちの戦意を煽っていたのだ。俺が紡いできた物語は、真実の半分で塗り固められた、巨大な欺瞞だった。俺は、親友の失われた記憶の上に、偽りの英雄譚を上書きし続けてきたのだ。

ペンが手から滑り落ち、床に乾いた音を立てた。窓の外では、最後の総攻撃開始を告げるサイレンが、世界の終わりのように鳴り響いていた。

第四章 勝者のいない物語

サイレンの絶叫が、俺の鼓膜を突き破る。グスタフ大佐が司令車に駆け込んできて、俺の肩を掴んだ。

「リヒト! 何をしている! すぐに『最終章』を始めるんだ! カイ少尉がお前の言葉を待っている!」

俺はゆっくりと顔を上げた。大佐の瞳には、狂信的なまでの光が宿っている。彼にとって、真実などどうでもいいのだ。必要なのは、共和国を勝利に導く、都合のいい物語だけ。

俺は床に落ちたペンを拾い上げ、新しい羊皮紙に向かった。しかし、俺が書き始めたのは、栄光に満ちた英雄譚ではなかった。

『彼の名前は、カイ。そして、もう一つの名前があったかもしれない。彼は湖のほとりで絵を描くのが好きな少年だった。彼は熱いシチューと、妹の笑い声が好きだった。彼は、ただ、生きたかった。』

俺は書いた。共和国の英雄でも、帝国の兵士でもない、ただ一人の人間としてのカイの物語を。彼が失った記憶の断片を、俺が知る彼の優しさを、そしてエヴァが描いた彼の悲しみを、一つのインクに溶かして、紡いでいく。これは勝利の物語ではない。これは、戦争という巨大な物語に翻弄された、小さな魂の記録だ。

「貴様、何を…! それは勝利の物語ではない!」

大佐が俺からペンを奪おうとする。俺はそれを振り払い、書き続けた。俺の言葉は、擬似エーテル波に乗って、戦場にいる全ての兵士へ、敵味方の区別なく流れ込んでいく。

『彼は、誰かを憎むために生まれてきたのではない。誰かに憎まれるために生まれてきたのでもない。彼の引き金が誰かの命を奪う時、彼の心もまた、見えない弾丸に貫かれていた。』

俺の物語が戦場に響き渡った瞬間、轟音が支配していた世界に、奇妙な静寂が訪れた。最前線で引き金に指をかけていた兵士が、ふと空を見上げる。敵の機動兵器を照準に捉えていた砲手が、発射ボタンから指を離す。エヴァが紡いだ悲しみを知り、リヒトが紡いだ真実を知った兵士たちの脳裏に、浮かび上がってきたのは「敵」の姿ではなく、自分と同じように家族を想い、故郷を懐かしむ、名もなき人間の顔だった。

戦いは、終わらなかった。しかし、何かが決定的に変わった。銃声の合間に、戸惑いと沈黙が生まれた。兵士たちは、自分たちが信じてきた「物語」が、唯一の真実ではないことを知ってしまったのだ。

やがて、俺は書記官の任を解かれ、軍法会議にかけられるだろう。カイは英雄ではなくなり、ただの記憶喪失の青年として扱われるかもしれない。俺たちは、この戦争に勝利をもたらさなかった。

だが、俺は後悔していなかった。司令車の窓から見える空は、ただ青かった。そこには共和国の空も、帝国の空もなかった。

俺は、これからも書き続けるだろう。誰かのための勝利の物語ではない。勝者のいない戦場で、名もなき一人一人のために、失われた物語を拾い集め、記録するために。それが、このエクリチュール(書くこと)の戦場で、俺が見つけた唯一の戦い方なのだから。