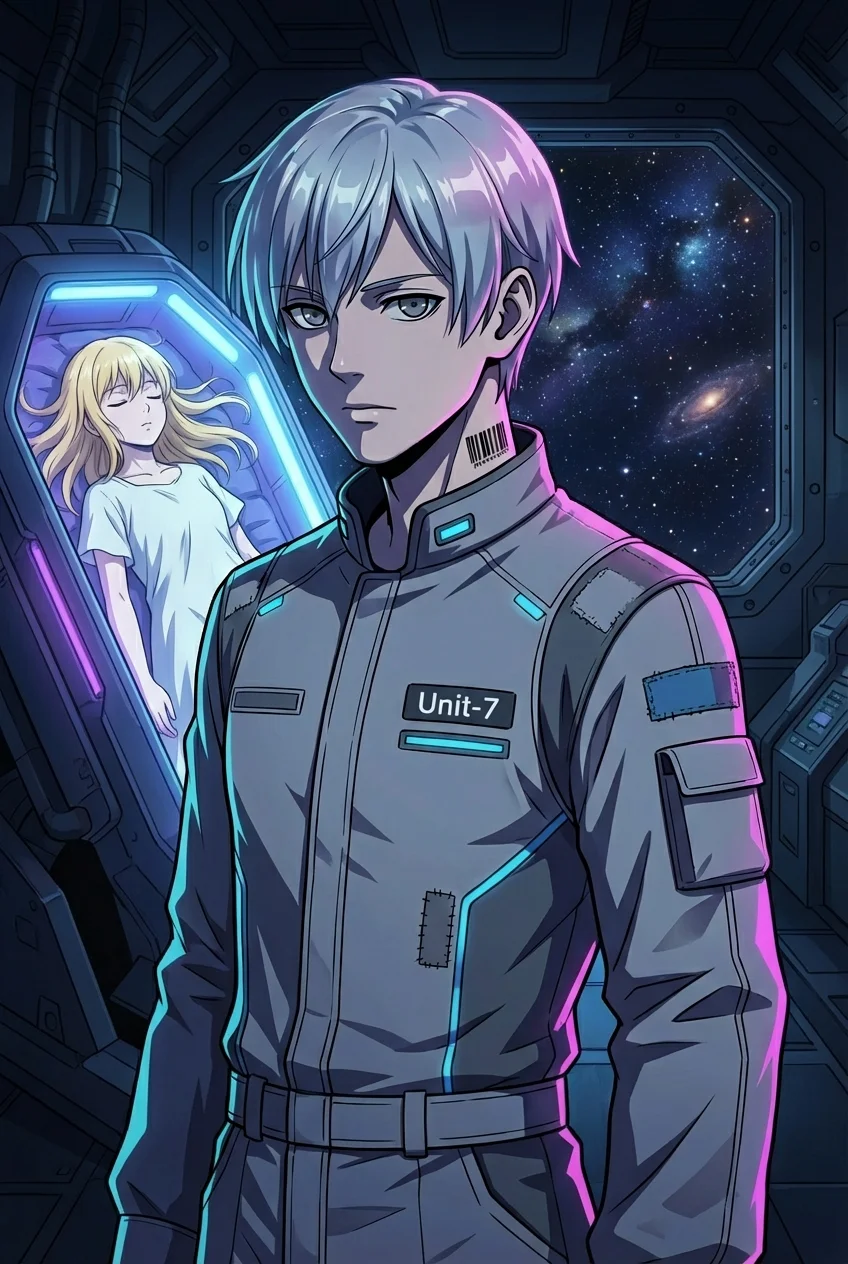

第一章 褪せた光と虚無の影

埃をかぶった窓から差し込む斜陽が、部屋の隅に置かれたガラスケースを照らし出していた。その中で、かつて僕が生み出した感情の結晶たちが、最後の抵抗のように鈍い光を放っている。燃えるような情熱を宿した『真紅の怒り』。夜空の静寂を閉じ込めた『瑠璃色の安寧』。そして、僕の最高傑作、初恋のときめきそのものである『暁光の歓喜』。だが、それらの輝きは、歳月という無慈悲な研磨によってすり減り、今や色褪せたガラス玉に過ぎなかった。

老いた僕、ライル・アシュトンには、もはや新しい結晶を生み出す力は残されていない。感情が物理的な結晶となり、体外に排出されるこの世界において、それは死刑宣告にも等しい。僕らは喜びを結晶にし、それをエネルギーに変え、悲しみを結晶にし、それを芸術品として愛でてきた。感情の豊かさこそが、人の価値を決める。僕もかつては、最も高名な「結晶師」の一人だった。だが、今は違う。心は凪いだ湖面のようで、どんな石を投げ込んでも、さざ波すら立たなくなった。

そんな静寂を破ったのは、壁に設置された通信パネルの無機質な呼び出し音だった。息子の焦燥しきった声が、ホログラムの揺らめきと共に鼓膜を打つ。

「父さん、大変なんだ。リアが……リアが『虚無病』に」

息子の言葉が、僕の心の湖底に沈んでいた鉛の重りを引き上げた。リア。僕のたった一人の孫娘。彼女の笑顔は、僕の枯れた心に水をやる唯一の陽光だった。そのリアが、虚無病に?

虚無病。あらゆる感情を結晶化する能力を失い、心が完全に空白になってしまう不治の病。喜怒哀楽の全てが消え、ただ呼吸するだけの、色のない存在へと堕ちていく。その報は、まるで僕自身の未来を宣告されたかのようだった。

「治療法は……あるのか?」かろうじて絞り出した声は、自分でも驚くほどにか細く、乾いていた。

「一つだけ……。純度100パーセントの『希望』の結晶。それを心臓核に埋め込めば、感情生成器官が再起動するかもしれないと、医師が……。でも、そんなもの、今の市場じゃどこにも……」

息子の声が絶望に沈んでいく。純粋な『希望』の結晶。それは、あらゆる結晶の中でも最も希少で、最も美しいとされる伝説の存在。かつての僕でさえ、生涯で一度も完璧な形で生み出すことはできなかった。

僕は通話を切ると、ゆっくりと立ち上がった。軋む膝が、過ぎ去った年月を告げている。ガラスケースの鍵を開け、指先で『暁光の歓喜』に触れた。ひんやりとした感触だけが伝わってくる。あの頃の胸の高鳴りは、もうどこにもない。

だが、リアの顔を思い浮かべた。公園で転んだ僕に、小さな手で一生懸命に『心配』の青い小粒の結晶を差し出してくれた、あの潤んだ瞳。僕が作るどんな芸術品よりも、その小さな結晶の方が、ずっと尊く、美しかった。

「リア……」

僕は決意した。この老いさらばえた身体と、涸れ果てた心の全てを賭して、最後の結晶を創り出す。孫娘の未来を照らす、一筋の『希望』の光を。これは、結晶師ライル・アシュトンとしての、最後の仕事だ。

第二章 結晶市場の喧騒と沈黙

首都の結晶市場は、かつての活気を失っていた。ネオンサインだけが空しく明滅し、人々は感情の薄い、規格化された結晶を無言で交換している。かつてここには、多様な感情の輝きが満ち溢れていた。職人たちが丹精込めて作り上げた一点ものの『嫉妬』の結晶が妖しい緑の光を放ち、旅人が持ち帰った『郷愁』の結晶が琥珀色の温もりを漂わせていた。だが今、市場に並ぶのは、企業が大量生産する『満足(低濃度)』や『興味(持続性3時間)』といった、いわば感情のサプリメントばかりだ。

人々は効率を求めた。激しい感情はエネルギーを消耗し、生産性を下げる。だから、社会は穏やかで均質な感情を良しとし、僕のような職人が作る、魂を揺さぶるほどの強い結晶は次第に時代遅れになっていった。

僕は、フードを目深にかぶり、人波をかき分けるようにして旧知の情報屋の店へと向かった。埃っぽい店の奥で、主人のゼノは拡大鏡を覗き込みながら、小さな結晶の鑑定をしていた。

「ライルさんか。あんたがここに来るなんて、嵐でも来るんじゃないのか」

僕の顔を見るなり、彼は皮肉っぽく笑った。

「純粋な『希望』の結晶を探している。心当たりは?」

僕の単刀直入な問いに、ゼノは拡大鏡を置いた。店の空気が、一瞬で張り詰める。

「……本気か? そんなもんは、おとぎ話の中にしか存在しない。第一、今の時代に『希望』なんて大げさな感情を持ってる奴がいると思うのか? みんな、明日の配給と今日の娯楽で手一杯だ」

「金ならある。僕の過去の作品を全て売ってもいい」

僕は懐から、布に包んだいくつかの結晶を取り出した。その中には、僕の妻が亡くなった時に流した涙から生まれた『追憶』の結晶もあった。銀色に輝く、僕の宝物だ。

ゼノはしばらく黙って結晶を眺めていたが、やがてため息をついた。

「あんたの気持ちは分かる。だが、市場にはない。……ただ、一つだけ噂がある」

彼は声を潜めた。

「街の外れにある、閉鎖された旧時代の感情工学研究所。政府がこの結晶化システムを開発した場所だ。そこには、プロトタイプとして作られた、あらゆる純粋感情の原石が保管されているという……。もちろん、ただの都市伝説だがな」

都市伝説。だが、今の僕にはそれしか縋るものがない。僕はゼノに礼を言うと、震える足で店を後にした。背後で、ゼノが「死にに行くなよ、ライル」と呟くのが聞こえた。

研究所へ向かう道すがら、街の様子がいつもと違って見えた。人々は無表情に歩き、会話もほとんどない。彼らの胸元からは、時折、淡く濁った色の結晶がぽろりとこぼれ落ちるが、誰もそれを拾おうとはしない。まるで、誰もがゆっくりと虚無病に蝕まれているかのようだ。僕らが感情を外部化し、管理し始めたあの日から、僕らは何か決定的なものを失い続けてきたのではないか。そんな恐ろしい予感が、背筋を冷たく撫でていった。

第三章 忘れられた研究所の告白

錆びついた鉄の扉は、僕の力ではびくともしなかった。だが、長年結晶を扱ってきた指先は、旧式のロック機構の微細な振動を捉え、わずかな隙間から崩れかけた『焦燥』の結晶を流し込むと、内部の回路をショートさせることに成功した。重い音を立てて開いた扉の向こうには、カビと静寂に満たされた闇が広がっていた。

懐中電灯の光が、壁一面に並んだ巨大なシリンダーを照らし出す。液体に満たされたその中には、見たこともないほど巨大で、禍々しいほどの輝きを放つ結晶が浮かんでいた。中央の制御ターミナルまで進むと、僕が侵入したことを感知したのか、モニターに光が灯り、合成音声が流れ始めた。

『警告。未認証アクセスを検知。……生体認証……ライル・アシュトンと識別。アクセスレベル3を許可します』

音声は、この研究所の創設者の一人、エヴェレット博士が遺した記録映像を再生し始めた。画面に映し出された白衣の老人は、疲弊しきった顔で語り始める。

「この記録を見ているのが誰かは分からない。だが、真実を知る権利があるだろう。我々は過ちを犯した」

エヴェレット博士は語った。かつて人類は、制御不能な感情の暴走――戦争、憎悪、狂気――によって、自滅の淵に立たされていたと。それを解決するため、彼らは「感情結晶化システム」を開発した。感情を体外に排出し、物理的に管理することで、人類から暴力的衝動を奪う。それは、平和のための壮大な実験だった。

「だが、我々は見誤っていた」博士の声が震える。「感情とは、一つの生態系だ。憎しみや怒りを排除すれば、喜びや愛もまた、その力を失っていく。人々は安定と引き換えに、魂の輝きを失った。そして……『虚無病』が生まれた」

僕は息を飲んだ。

「虚無病は病気ではない。このシステムに適応しすぎた、人類の新たな進化の形だ。感情という非効率な器官を捨て、完全な論理的存在へと移行する……。我々が望んだ平和の、これが成れの果ての姿なのだ」

愕然とする僕に、映像はさらに衝撃的な事実を突きつけた。

「純粋な『希望』の結晶……。それは存在しない。少なくとも、天然にはな。我々が作ったのだ。システムの暴走を止めるための、緊急停止キーとして。それは人間の感情から生まれたものではない。何千もの感情データを合成し、アルゴリズムによって生み出された、人工の産物だ」

足元の力が抜けていく。僕が求めていたもの、リアを救う唯一の光だと信じていたものは、偽物だった。人間の温かい心から生まれたのではなく、冷たい計算によって組み上げられた、ただのプログラム・キーだったのだ。

絶望が、冷たい霧のように僕の心を包み込んでいく。この世界は、僕が信じていたものとは全く違っていた。僕らが芸術と呼び、価値があると信じてきた美しい結晶たちも、結局は緩やかな自殺へと向かうための、甘い毒に過ぎなかったのかもしれない。

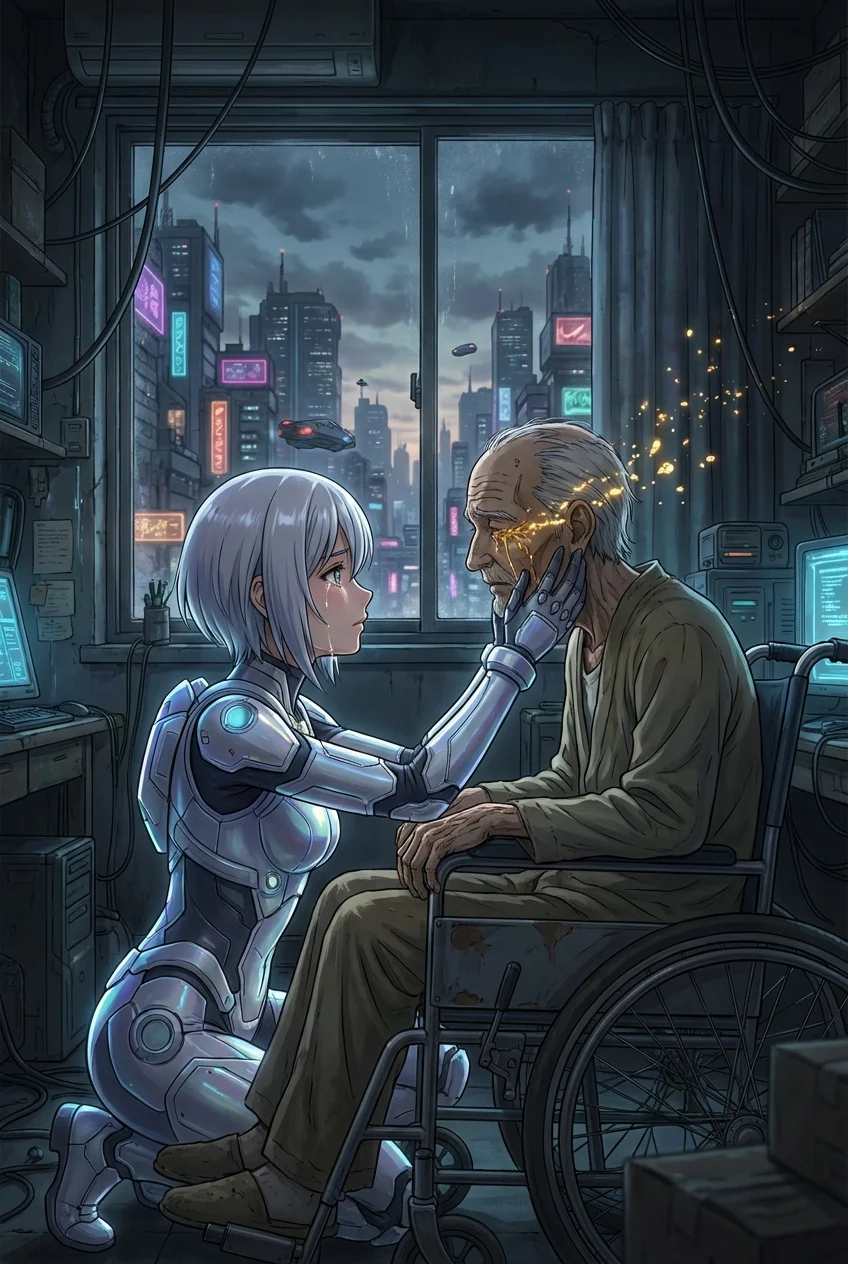

モニターの光が、僕の顔に落ちる涙の軌跡を、無機質に照らし出していた。

第四章 君に贈る最後の色

僕は、研究所の中央に安置されていた『人工希望』の結晶を前に、立ち尽くしていた。それは、非の打ち所がないほど完璧な、黄金色の輝きを放っていた。しかし、僕には分かった。その輝きには、魂が宿っていない。温もりも、揺らぎも、ためらいもない。ただ絶対的な「正しさ」だけが、冷たく光っている。これをリアに与えれば、彼女の感情器官は再起動するだろう。だが、彼女の心に灯るのは、本物の感情だろうか。それとも、システムに管理された、模造品の感情だろうか。

僕は、その結晶を手に取らなかった。代わりに、研究所の片隅で、静かに座り込んだ。そして、目を閉じ、自らの内側へと深く潜っていった。

思い出すのは、リアが生まれた日だ。小さな手を握った時の、胸が張り裂けそうなほどの愛おしさ。妻を亡くした夜の、世界が灰色に見えた深い悲しみ。初めて自分の結晶が市場で認められた時の、天にも昇るような高揚感。そして、今はもう忘れてしまった、些細な日常の喜びや、どうしようもない後悔の念。

僕の人生そのもの。それこそが、僕が持つ唯一の本物の財産だった。

「……これしかない」

僕は覚悟を決めた。結晶師が結晶を生み出す時、その源泉となる感情を消費する。通常はごく一部だが、もし、その全てを一度に燃焼させたらどうなるか。己の存在そのものを、一つの結晶に注ぎ込んだら。それは、前代未聞の、命を賭した生成だった。

僕は全ての意識を、リアへの想いに集中させた。彼女の笑顔、彼女の声、彼女の未来。僕の人生の喜びも悲しみも、成功も失敗も、全ては彼女に出会うためにあったのだと、今なら分かる。ありがとう。愛している。どうか、幸せに。

僕の身体が内側から燃えるように熱くなった。視界が白んでいく。記憶が、一つ、また一つと像を結び、そして光の粒子となって消えていく。妻の顔が、息子の泣き声が、初恋の甘酸っぱさが、僕の中から剥がれ落ちていく。そして最後に、リアの名前だけが残った。

やがて、僕の手のひらに、一つの小さな結晶が生まれた。

それは、どんな色とも言えない、不思議な輝きを放っていた。光の角度によって、赤にも青にも、黄金色にも、そして涙の銀色にも見えた。それは『希望』でも『愛』でもない。ライル・アシュトンという一人の人間の、人生そのものが凝縮された、名もなき虹色の結晶だった。

全てを出し尽くした僕は、虚ろな目でそれを見つめた。心は完全に空っぽだった。もはや何の感情も湧き上がらない。だが、不思議と満たされていた。

病院のベッドで眠るリアの胸に、息子がそっとその虹色の結晶を置いた。すると、奇跡が起きた。結晶は光と共に溶け、リアの身体に吸い込まれていった。閉ざされていた彼女の瞼が、ゆっくりと開く。

「……おじいちゃん?」

リアの瞳には、確かな光が宿っていた。そして、その頬を、一筋の涙が伝った。それは悲しみではない。喜びでもない。言葉にできない、複雑で、温かい感情の発露だった。

僕は、その光景を病室のガラス越しに、ただ静かに見ていた。もはや僕には、孫娘の回復を喜ぶ感情はない。だが、それで良かった。

世界はすぐには変わらないだろう。人々は、相変わらず希薄な感情の結晶を交換し、緩やかに心を失っていくのかもしれない。

だが、ここに、一人の少女がいる。彼女の心には今、祖父から受け継いだ、虹色の輝きが灯っている。その小さな光が、いつかこの色褪せた世界に、本物の色彩を取り戻す最初の一滴になるのかもしれない。

僕は誰にも告げず、静かにその場を去った。感情を失った僕は、もはや「無色者」だ。だが僕の心には、空っぽのキャンバスに描かれた、一つの虹色の記憶だけが、墓碑銘のように、永遠に刻み付けられていた。